SCI论文(www.lunwensci.com):

摘要:人才培养模式与专业建设措施改革是新工科背景下地方型应用高校发展前期面临的关键问题。文章以淮阴工学院为例,结合交通运输专业人才的需求特征,阐述了交通运输专业产教融合人才协同培养模式内涵,介绍了学校在专业综合改革措施、师资队伍和基层教学组织建设及教学质量保障体系建设等方面的具体措施与经验,探讨新工科背景下交通运输人才培养专业建设的新途径与方法,旨在为科学开展新工科建设提供参考。

关键词:新工科;交通运输;人才培养模式;专业建设;淮阴工学

本文引用格式:殷伟等.新工科背景下人才培养与专业建设措施探讨——以淮阴工学院交通运输专业为例[J].教育现代化,2019,6(83):34-36.

当前,世界范围内新一轮科技革命和产业变革正在孕育兴起,不同学科融合交叉,科学与技术不断更新[1]。为主动应对新一轮科技革命与产业变革“互联网+”等国家重大战略先后实施[2]。科学技术与经济社会发展的新形势、新任务对高等工程教育改革提出了迫切要求[3]。2017年以来,教育部积极推进新工科建设,先后形成了“复旦共识”“天大行动”和“北京指南”[4],并发布了《关于推荐新工科研究与实践项目的通知》,全力探索形成领跑全球工程教育的中国模式与中国经验,助力高等教育强国建设[5]。淮安作为苏北交通中心城市,将打造综合交通枢纽作为城市建设首要核心内容,从而达到充分发挥综合交通建设对淮安经济社会高质量发展的支撑保障作用。淮阴工学院作为一所地方型应用高校,学校一直致力于强化内涵建设,深化政产学研合作,积极推动学科与专业建设。交通运输是综合性、工程应用性极强的行业门类,新工科背景下对宽口径、复合型交通运输人才的需求愈加迫切[6],对交通运输专业的人才培养也提出了新的要求。本文以淮阴工学院交通运输专业建设为例,探讨新工科背景下交通运输专业人才培养模式、专业综合改革措施、师资队伍和基层教学组织建设及教学质量保障体系建设等核心问题,旨在为新工科背景下交通运输专业人才培养提供借鉴。

一 新工科背景下产教融合人才协同培养模式构建

淮阴工学院交通运输专业源于1986年江苏省交通厅所属淮海交通专科学校开设的交通管理专业,2000年开始本科人才培养。本专业入选了江苏省“十二五”重点专业,所属交通运输工程学科入选江苏省“十三五”重点学科。本专业围绕国家“交通强国”发展战略[7-8],坚持“立足江苏,辐射全国”,主动适应社会经济和大交通发展需求,着力培养“德智体美劳”全面发展、创新创业和工程实践能力突出的应用型交通运输人才。

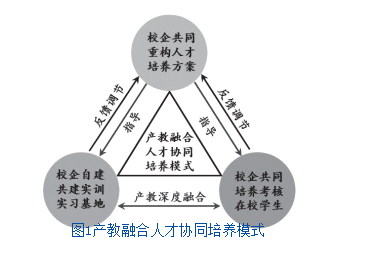

通过调研发现,交通运输专业学生在职业技能培养和专业实践知识积累方面存在明显不足,毕业生难以与企业需求无缝对接。具体表现为:理念不适应、人才结构不适应以及知识体系不适应。为了解决上述困境,专业以服务为宗旨、以企业为需求,学生就业为导向,突出实践能力的培养,建立校企深度融合、紧密结合,优势互补、共同发展的合作机制,结合现有教学、科研、实践条件提出适合本专业实情的产教融合人才协同培养模式,其具体内涵如图1所示:

(一)校企共同重构人才培养方案

人才培养方案是学校实施人才培养工作根本性指导文件[9],反映了学校在人才培养工作上的指导思想和整体思路,同时也是人才培养模式改革的出发点和落脚点。随着江苏交通运输业的迅猛发展,省内交通运输骨干企业呈集团化、多元化发展趋势,其对人才的需求也呈现出多样化特征。据此,专业瞄准企业实际需求,深化产教融合,为企业实行“订单式”人才培养,在制定培养方案时邀请业内知名运输企业专家共同参与,从根本上把控人才培养与企业需求融合细节。

(二)校企自建、共建实训实习基地

在实训实习基地建设方面,重点采取“自建+共建”两种形式。一方面专业依托国家级车辆与交通虚拟仿真实验教学中心、江苏省车辆与交通虚拟仿真实验教学共享平台、江苏省车辆与交通实验教学示范中心等平台,在运输企业专业人员指导下,进一步完善学校实训实习基地教学实验条件,实现产教一体化及实训与生产相结合;另一方面,学校与企业签订协议,先后在交通运输企业建立实训及顶岗实习基地,针对企业多样性需求和学生个性化发展因材施教、分类培养,即按照个人的兴趣与校内的训练内容为学生分配实习企业与岗位,安排企业工程师指导工程训练,对学生进行多元化、个性化训练,从不同角度、不同方位实现与企业能力需求的对接。

(三)校企共同培养、考核学生

针对“订单式”人才培养的特殊性,在人才培养的过程中,本专业组织教师深入企业,加强人才需求调研,准确把握技术人员必须掌握的工程实践能力。同时聘请企业工程师走进校园为学生授课,将企业生产经验融入课堂教学,以毕业设计为契机,让学生参与教师的企业研发课题,在企业应用背景下进行项目实战演练,让企业参与各相关教学环节的课程考核,与企业共同考核学生。

二 新工科背景下交通运输专业建设措施

结合交通运输专业人才培养目标,主要开展以下几方面建设工作。

(一)深化专业综合改革主要措施

1.四维融合、多元协同的人才培养方式

立足区域社会经济发展对交通运输专业高层次应用型人才需求,充分整合地方政府、产业核心企业、高校、科研院所的优势资源,与江苏省交通运输厅、江苏大运集团、顺丰速运等核心联建单位,共商人才培养方案、共建实践教学基地、共育教学团队,促进人才培养与需求对接,多元协同培养交通运输高层次应用型人才,形成“四维融合、多元协同”的人才培养方式。

2.虚实结合、拓展创新的实践教学资源

确立“学生为本、应用导向、虚实结合、拓展创新”的理念,将高水平的科研成果反哺为教学资源。以学生发展为本,围绕专业核心能力与知识体系,开发虚实结合的实践教学资源库,丰富实验内容。以“挑战杯”“创青春”等全国竞赛为龙头,以“翔宇学科竞赛班”为抓手,不断加强优质教学资源建设。

3.强化过程、激发兴趣的教学管理方法

坚持以培养学生为中心,构建满足学生个性需求的选课体系。以激发学习兴趣、提高学习效率和质量为导向,进一步加强和完善学生学习过程的考核和管理制度,增加学生学习过程的考核占比,引导学生重视学习过程,提高学习效果。实施本科生导师制,学生在导师指导下完成专业学习和科研训练计划,培养学生的专业兴趣和创新研究能力。

(二)师资队伍与基层教学组织建设主要措施

1.加强高水平教学团队建设

围绕专业培养能力模块,与苏汽集团等企业组建运输系统规划与仿真、交通运输组织与管理、运输安全评估与保障等3个教学团队,定期开展研讨活动,共同优化教学内容,完善人才培养方案,改进教学手段和考核方式。

2.推动双师型教学队伍建设

鼓励教师积极参加学校组织的校地产学研合作计划,认真做好青年教师工程实践进修计划(半年期脱产),提升工程实践能力,促进教师科研成果向教学层面转化,更新教学内容,提高教学水平。

3.加快教师国际化进程

与威斯康辛麦迪逊大学等国外大学合作建立“青年骨干教师培训基地”,每年组织不少于3名青年教师出国访学(不少于1年),拓展国际视野,加快专业教师国际化进程。

(三)专业教学质量保障体系建设主要措施

1.完善教学质量标准建设

根据本科教学工作水平评估和工程认证要求,构建教学质量标准体系,明确各教学环节的质量标准,建立教学基本规范和教学管理基本流程,使教学工作的每个环节都有章可循有据可依。

2.重视教学质量保障组织建设

建立教学质量保障体系的领导机构、管理机构、工作机构。建立专兼结合、分工协作的教学管理队伍,选聘主要由退休教师组成的校、院两级教学督导组织,实现学生教学信息员班级全覆盖。

3.强化教学过程监控

定期召开教学工作会议,全面查找教学过程中存在的问题;开展专业剖析和评估活动,提出改进意见;加强日常教学检查和专项检查,实现对教学运行过程监控和评价的全覆盖。

4.健全教学质量反馈机制

建立师生满意度调查、教学质量年度报告等教学质量自评制度,完善教学质量常态自评机制;制定教学质量监控体系运行办法,明确质量信息反馈与问题改进的途径和要求。

三 结语

“新工科”建设是我国高等工程教育主动适应国家创新驱动发展战略、推进供给侧结构改革和产业转型升级的必然要求[10]。交通运输业的迅猛发展对高校人才培养、科学研究和社会服务提出了新要求,新工科背景下交通运输专业人才培养与专业建设任重而道远。交通运输专业建设是一项综合性系统工程,既要从人才培养模式方面进行顶层核心设计,同时也要以产教融合、科教融合、校企合作为途径落实专业建设措施,逐步完善专业建设体系,不断提高人才培养水平,从而彰显学科建设成效,为新工科背景下交通运输专业建设的理论研究和实践提供有效借鉴。

参考文献

[1]郭伟,张力玮,刘来兵.新一轮工业革命下的教育变革——访湖北省人大常委会副主任、长江教育研究院院长周洪宇[J].世界教育信息,2016,29(03):12-17.

[2]朱正伟,周红坊,李茂国.面向新工业体系的新工科[J].重庆高教研究,2017,5(03):15-21.

[3]徐庆华,夏萍.探究创新工程教育的途径与方法[J].黄石理工学院学报,2011,27(06):67-70.

[4]张海生.我国高校“新工科”建设的实践探索与分类发展[J].重庆高教研究,2018,6(01):41-55.

[5]张剑波,刘念.新工科视域下高职计算机类专业的机遇与挑战[J].北京工业职业技术学院学报,2018,17(03):30-33.

[6]武超群,赵雨旸.交通工程专业应用型人才培养模式分析[J].交通科技与经济,2008(06):127-128.

[7]夏杰长,魏丽.习近平新时代交通强国战略思想探析[J].河北经贸大学学报(综合版),2018,18(02):5-12.

[8]傅志寰.交通强国的战略目标[J].中国公路,2017(21):24-25.

[9]邓志辉,赵居礼,王津.校企合作工学结合重构人才培养方案[J].中国大学教学,2010(04):81-83.

[10]吴爱华,侯永峰,杨秋波,等.加快发展和建设新工科主动适应和引领新经济[J].高等工程教育研究,2017(01):1-9.

关注SCI论文创作发表,寻求SCI论文修改润色、SCI论文代发表等服务支撑,请锁定SCI论文网! 文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/jiaoyulunwen/28934.html