SCI论文(www.lunwensci.com):

摘要:针对工业工程专业人才培养体系中存在的区域特色不鲜明、知识体系发展滞后于产业需求、学科交叉能力培养不足的现状,提出加强基础教育,重视能力的人才培养思路,构建“厚基础”、“高素质”、“重能力”的人才培养模式,建立了工业工程专业人才培养体系,对地方院校新工科建设进行有益探索。

关键词:新工科;应用能力;工业工程

本文引用格式:蒋海青,等.新工科背景下地方高校人才培养模式研究——以工业工程专业为例[J].教育现代化,2019,6(77):29-32.

一引言

为响应国家加快制造业转型升级的战略需求,教育部提出在高等学校进行“新工科”建设,布局未来产业发展,在高等工程教育中实现满足当前产业需要和引领未来产业发展两大目标,从国家战略高度提升工程教育改革内涵。新工科对不同层次的高等学校人才培养做出了指导性建议,指出地方性高校应重点培养服务地方的工程技术应用型人才。

据2013年统计,在规模以上工业企业中,浙江制造业按主营业务收入计的人均产出约为全国的78%,仅相当于上海的60%和江苏的73%,浙江制造业整体劳动生产率仅为当前美国的20%左右,约为日本的25%和韩国的30%,只相当于美国1940年代末、日本1970年代初的水平,制造业水平正处于美、日工业工程迅速发展的阶段,近100多年的工业工程发展史也证明其是提高效率和质量,降低成本,减少能耗,优化复杂系统的一个有效工具,因此在地方高等院校中开设工业工程专业,可为浙江省制造企业由低质、低效、高成本、高消耗、高污染向高质高效、低成本、绿色制造转型提供专业支持。

二 工业工程专业教育现状分析

通过对省内四所院校工业工程专业人才培养体系的调研,对比省内高校本专业建设优势及“新工科”对未来工程师能力的要求,分析发现我校工业工程专业人才培养存在以下问题:

1.课程体系面向区域特色不够鲜明,技术教育落后于智能制造的需求,人才培养目标不能完全适应浙江省“两化”融合的需求。我校制定的人才培养目标是“面向机电制造业的应用型工程技术人才,要求学生能掌握复杂生产系统分析改善、服务系统分析改善能力”。作为浙江省的传统产业,机电制造对省内经济贡献巨大,但随着产业升级的要求,浙江十三五规划指出将集中力量推进高端装备制造、信息化与工业化、制造业与服务业融合发展,对比省十三五规划要求,服务业正成为未来浙江省重点发展产业,特别是电子商务相关服务业,因此仅将传统的机电制造作为本校工业工程人才培养目标,不能完全适应浙江省未来人才需要。

2.部分知识体系的发展滞后于产业技术的需求,缺少解决“复杂工程能力过程”的培养。工业工程的课程体系一般包括工程类、信息类和管理类三大类课程,分析培养计划发现我校工程类的课程仅有机械设计、机械制造基础两门课程,且偏重于机械基础知识,没有信息与工程相结合的智能制造相关课程;信息类课程占比偏低,仅占总类的6.6%,且课程内容偏陈旧,与目前产业发展新需求存在一定程度的差距。如“C语言程序设计”已经不是目前人工智能环境下的主要程序设计语言,“计算机基础应用”仍以基础的计算机办公软件教学为主,而目前的学生绝大多数在小学阶段就已经掌握了这些技能,另外知识体系结构过于强调内容完整性,未以解决工程项目过程为导向,因此导致学生不能很好的将课程内容与工程实际问题相联系,影响学生解决问题能力的培养及后期的就业竞争力。

3.通识类课程主要以思政、基础理科类课程为主,缺少未来工业工程师所必需的社会、交流、环保等多种其他类型的课程,目前的学生绝大多数是从高中开始分成文理科,为了弥补这种过早分班导致学生学科综合能力不足的缺点,高校一般在培养计划中设定一定比例的通识课程。本专业的通识教育模块虽然占比达40%,但主要以思政、心理健康、数学类、力学类基础课程为主,学科交叉、人文素养培养的课程总计仅有6个学分的校选课,且其教学内容以导论性课程为主,远不能满足“新工科”培养学科交叉能力、人文素养能力的需要,同时,新经济的发展需要创新创业能力的培养,目前的培养方案缺乏创新知识的设置。

三工业工程应用型人才培养方案

(一)加强基础教育,重视能力培养的人才培养思路

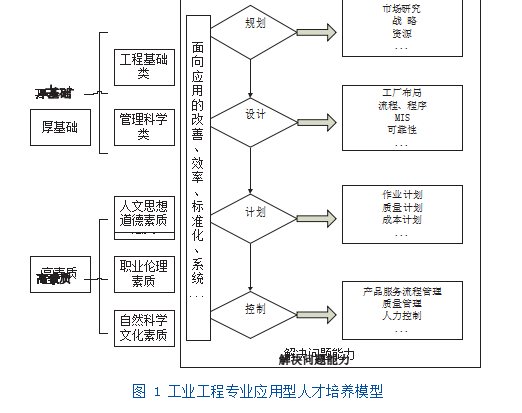

针对省内企业转型过程中涉及的复杂运行管理和系统配置问题如制造与服务的融合,制造系统与信息系统,制造与环境、能耗的矛盾等多层次、多范围的问题,结合本校的专业特色,提出主要培养学生面向应用的改善能力、提高系统效率能力、系统标准化制定及执行能力等解决复杂问题能力的培养目标,建立厚基础、重能力、高素质的新工科地方高校应用型人才培养思路,具体人才培养模型如图1所示。由图可知,本模型面向浙江省智能制造及智能服务需求,按照规划-设计-计划-控制的工程应用过程进行人才培养计划的制定,整合各阶段所需的理论及技术,确定相应的课程模块。

图中“厚基础”、“高素质”、“重能力”的具体内容如下:

“厚基础”是培养工业工程应用人才的前提,着重培养学生扎实的专业基础知识,帮助学生建立深厚的知识结构。就我校工业工程专业来说,扎根于浙江省未来机电行业重点发展领域,培养学生具备设计、制造、物流及附加服务的机电工程类基础知识,加强计算机信息及管理科学方面知识的综合。

“高素质”是培养未来应用型人才的出发点和最终目标。良好的职业伦理素质是实现以顾客为中心的工匠人才培养目标;充足的自然科学文化素质和人文思想道德素质是创新人才的基石,在国家万众创新的新背景下,大学生必然成为未来创新创业的中坚力量,培养学生良好的人文和自然科学素质,可弥补其在中学时代由于分科导致的知识割裂。

“重能力”,着重是重应用能力,就是基于系统的分析流程,从问题界定、方法标准化、过程系统化等全方位,通过规划、设计、计划、控制多个管理职能协同,实现对系统的全局优化与改善。

(二)模块化课程框架的构造

以“社会需求”为基本准则、以“应用能力”为主要方向,按图1的人才培养模型,结合大类招生的背景,以传统的工业工程学科内容为核心,建立核心课程与模块课程相结合的课程体系框架,具体如图2所示:

基础类平台主要培养学生的基本自然科学知识,拓展学生的人文思想道德素质。设置传统的自然科学(物理、数学、工程图学)、计算机基础课程(python程序设计)及人文思想素质课程如思想政治课程、外语基础课程、体育和军事课程以及汉语言文学素质课程。

学科基础平台主要由机电工程类如机械设计、机械制造、电工电子类等,管理类课程如管理学基础、应用统计学、工程经济学等,计算机信息技术类如数据库设计、管理信息系统等相关的课程组成。

专业核心类主要以“新工科”要求为导向,以目前学校大类招生背景,结合毕业生大部分服务浙江省内和省内对工业工程专业人才需求的特点,充分考虑工业工程专业国内外标准,采用模块化教学培养计划,设置“生产工程”、和“质量工程”两个方向模块供学生选择,学生在专业大类课程及学科基础平台课程基础上,根据自身个性发展需要和未来职业规划,自主选择一个或两个专业方向模块和相应的课程。

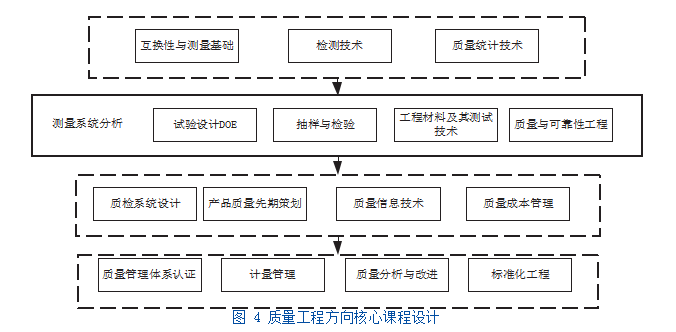

重新整合专业核心课程顺序及学分,按照规划、设计、计划、控制四阶段进行课程体系设计,生产工程方向核心专业课程安排如图3所示,质量工程方向核心课程如图4所示。

除去课程教学,分别在上述两个方向安排综合课程设计及相关实验,重新设计各核心课程的教学内容,采用课程群授课方式,建立讲授课程、培养学生学习能力与特定区域产业应用之间的关联的课程群,克服以往过分强调教学内容的完整性及知识系统性的不足,以项目为导向,鼓励教师之间合作教学,以教师科研、学生课外实践、企业实际需求、各类竞赛活动为基础,在课程群构建项目教学模式,打破原来专业、学院限制,积极引入机电学院、管理学院、信息学院设立的新课程,引导学生跨专业走班学习。同时组织培训相关教师在课程目标确定、课程内容设计、课程库建设、授课教学方式等多方面完善优化,把专业在区域产业中的应用贯穿到理论教学、实验、课程设计、实习等多个教学环节,实现工程应用能力的培养。

四 结论

本文以新工科对地方高校人才培养要求为导向,通过分析地方经济转型过程中人才需求,提出建立适应浙江省地方经济的基于工程应用能力目标的工业工程人才培养模型及相应的专业课程框架,按照工程项目应用过程设置、调整课程知识结构,为培养未来地方人才提供参考。

参考文献

[1]林健.面向未来的中国新工科建设[J].清华大学教育研究,2017,38(02):26-35.

[2]杨毅刚,王伟楠,孟斌.以提升解决“复杂工程问题”能力为目标的工程教育培养模式改进研究[J].高等工程教育研究,2017,4:63-67.

[3]黄毅敏,齐二石.工业工程视角下中国制造业发展困境与路径[J].科学学与科学技术管理,2015,36(04):85-94.

[4]肖静,范小春.夯实培养环节全面提升学生工程素质[J].高等工程教育研究,2017,4:78-80+159.

[5]李良军,金鑫,周佳.分布式制造领域人才培养体系的构建[J].高等工程教育研究,2017(05):72-77.

[6]江志斌.论新时期工业工程学科发展[J].工业工程与管理,2015,20(01):1-7.

关注SCI论文创作发表,寻求SCI论文修改润色、SCI论文代发表等服务支撑,请锁定SCI论文网! 文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/jiaoyulunwen/28926.html