SCI论文(www.lunwensci.com):

摘要:新时代旅游管理专业人才培养模式的矛盾也逐渐转向企业所需人才的素质和技能与校方不对口的人才培养模式之间的矛盾。基于校企合作背景,从学校人才培养角度出发,提出旅游人才培养的“旅游+”思维,提出校企合作模式下本科旅游管理应进行学科融合交叉的再创新,满足新时代旅游管理专业本科教育的相关要求,培养出“多才多艺”且满足市场需要的新时代旅游管理专业本科人才。

关键词:新时代;旅游管理专业;校企合作;旅游+

本文引用格式:简玉峰等.新时代旅游管理专业校企合作“旅游+”人才培养模式研究[J].教育现代化,2019,6(83):41-42.

据统计,2017年我国旅游管理类本科专业院校共有608所,学科方向主要分为三种,即旅游管理、酒店管理和会展经济与管理等专业,且2017年全国旅游管理类本科专业招生人数达5.9万人。同时,2018年中国旅游总收入达到5.97万亿元,旅游业对GDP的综合贡献为9.94万亿元,为我国经济增长做出了巨大贡献。由此看出,当前旅游业已由传统服务业上升为我国支柱性产业,旅游活动已逐渐成为人们生活的重要组成部分之一,这就使得该行业需要更多的旅游管理专业人才来切实保障旅游活动中的人才供给。但现实中,人才市场中对于旅游人才的需求层次大多停留在基础岗位,而普通高校本科专业的旅游管理人才培养也绝不是为了向企业输送那些一线的“服务生”。新时代下的旅游人才培养应根据企业实际探索出一套适合市场需求的新型人才培养模式。普通高校在旅游管理人才培养中扮演着重要的角色,需与企业协同合作在新时代引领下,强化学生专业知识和基本技能基础上重视发展其他方面的才能,在“素质教育”与“大旅游”方针的指引下探索“旅游+”的教育路径。

一 旅游管理专业校企合作“旅游+”模式内涵及其主要问题

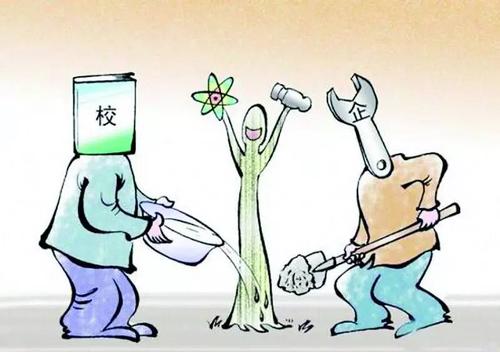

2010年《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010—2020年)》中提出了“校企合作制度化”;2014年,习近平总书记提出要坚持产教融合、校企合作。新时代普通高校人才培养校企合作的相关方针,不仅改变了原有传统刻板的人才培养模式,而且能够更好更灵活的结合市场人才需求培养出适合社会发展所需要的相关专业人才。“互联网+”是通过一系列的信息技术与传统行业之间的有机融合模式,实现“跨区域”“跨行业”的一种革新。校企合作背景下,旅游管理人才“旅游+”培养模式是指具有旅游管理的本科院校为了培养出与现实企业所需的旅游管理者相符合且优秀的旅游专业人才,主要通过学校教学过程中的专业知识与其他专业或者领域进行有机融合。尽管相比于传统学校单一的教学模式,校企合作过程中优势很多,但是在此过程中校企合作仍存在一系列不合理的问题。

在本科院校的旅游管理专业课程设置中,首先校方应该明确本科院校是以培养应用创新型人才为主要目的,这一点应该注重区别与普通高职高专的校企合作人才培养。如何培养高层次应用型旅游专业人才是当前的重要问题,新时代大多数本科院校旅游管理专业仍旧是沿用之前一套旧的教学体系。本科旅游管理专业的重点在于培养管理型人才,而并非是行业内的基础人才,因此在课程设计上要结合学校自身的发展需求,课程设计中要注意学科之间的交叉融合。

现阶段,关于校企合作的教育方式,我国尚未建立一套关于明确校企合作双方的“权、责、义”的法律法规保障体系。实际的就业中,新时代旅游管理本课毕业生在旅游行业内的就业率也不高,尽管旅游业发展迅速,带来了大量的就业,但由于其自身对旅游专业技能等要求并不严格,致使旅游行业就业出现鱼龙混杂的局面,本科专业旅游管理专业学生在企业中没有很大的竞争优势,且旅游企业更多情况下为了节省成本并不愿意招聘本科院校的旅游管理专业,这亦是旅游管理本科专业人才培养与市场人才需求存在严重不对称的一种表现。

而且,校企合作中的实习主要有见习、实习两种方式,对应用型本科旅游管理专业人才培养的基本目标尚未进行紧密联系,缺乏理论知识与专业实训的有机结合。在实习安排中,企业更多地注重自身利益,因此尽可能地降低人才培训成本,他们更希望校方培养出与企业完全契合的人才,但现实中的校企合作往往是企业和学生处于被动地位,学校在这个过程中占有较大的主导作用。现实中,校企见习与实习合作方式单一缺乏灵活性,旅游管理专业学生在企业中的实习前期实践中常见的方式即通过基础的讲座和培训实现,但由于这种机制是从企业利益出发,与理论知识出现脱节现象,所以效果并不是很好。

二 新时代旅游管理专业本科校企合作人才培养“旅游+”新模式

新时代旅游管理专业本科人才培养应明确“需要培养什么样的人”“培养的人需求方在哪里”以及“如何培养人”等问题。在校企合作培养旅游管理人才中,“旅游+”培养模式是更加偏向以学校为主的培养模式,更多的体现在课程设计方面的再创新。通过“旅游+”学科交叉融合的教学方式,能够使学生摆脱单调乏味的学习方式,结合自身兴趣爱好,拓宽学习领域。

(一)“旅游+互联网”高校旅游管理校企合作人才培养模式

结合互联网背景,旅游管理专业本科教学应充分利用互联网传递信息,各高校应注意将专业课程体系与互联网进行结合,采取目前的社会发展新趋势,培养出一批与互联网时代相适应的旅游管理人才。例如,在旅游管理专业互联网背景下课增设一些互联网类的课程,使学生在学校期间能够熟练掌握计算机的基本操作,同样也要设置一些旅游品牌涉及、旅游规划等相关课程。在旅游管理专业的教学融合过程中,自发性地融合一些计算机相关专业教学,易于培养新的多知识型人才,能够处理各方面的问题。同时针对“旅游+互联网”的校企人才培养模式中,高校应紧密与企业达成共识,如携程、飞猪等国内发展较好的旅游软件企业进行实习,充分了解互联网在旅游管理中的应用,培育出一批符合社会发展所需要的旅游管理人才。总之,新时代背景下,旅游管理专业本科高校应充分利用互联网技术,打造一个新的旅游管理专业教学模式,培养出一批具有互联网背景的旅游管理型人才,将专业知识充分与互联网进行有效的融合。

(二)“旅游+多学科”高校旅游管理校企合作人才培养模式

“旅游+多学科”人才培养模式中,即在旅游管理相关专业课程设计中融入其他学科的相关知识。旅游专业人才培养应结合其他学科进行交叉融合进行学习,使旅游管理专业学生能够在完全掌握本专业的基础上,熟悉其他的相关学科内容,如“旅游+金融”“旅游+传媒”等培养模式,在旅游活动从消费到产业整个过程中,离不开金融的支持,金融与旅游结合培养人才,使学生在就业过程中更具竞争优势,旅游与文化密不可分,在教育教学有机融入文化传媒等相关知识的教学课程,有利于学生更好地掌握旅游业未来发展的基本方向;再如“旅游+外语”使学生熟练掌握除汉语以外的一种或多种语言,为国家培养高层次旅游文化交流等专业人才。同时,在传统旅游六要素的基础上从行业深度和维度方面进行深层次的旅游管理教学研究,围绕全域旅游、乡村旅游、旅游扶贫、旅游投资规划与开发等方向进行实践课程的开发。

参考文献

[1]白长虹,刘欢.新时代背景下的旅游目的地发展及旅游人才培养——南开大学白长虹教授访谈[J].社会科学家,2017(11):3-7.

[2]Hyslop A.Lessons from the German Dual System[J].Techniques:Connecting Education and Careers,2012,87(8):40-45.

[3]Harvey L.Embedding and integrating employability[J].New Directions for Institutional Research,2005,2005(128):13-28.

[4]刘小蓓,黄文勇.基于校企合作的高校旅游管理专业创新创业教育探究[J].高等农业教育,2017(06):62-64.

[5]李菲.基于校企合作视角下的高职旅游管理专业创新人才的培养模式[J].旅游纵览(下半月),2018(01):182-183.

[6]严宽荣,史术光,张晓明.卓越旅游管理人才培养目标导向的专业教师能力要求与提升途径[J].教育现代化,2016,3(11):5-6+10.

关注SCI论文创作发表,寻求SCI论文修改润色、SCI论文代发表等服务支撑,请锁定SCI论文网! 文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/jiaoyulunwen/28894.html