SCI论文(www.lunwensci.com):

摘要:本文首先分析了基于社会需求的汽车应用型人才培养方向,针对应用型高校汽车专业人才培养转型中存在的问题,在优化人才培养方案、教学手段教学方法创新、实践教学改革、完善人才考核机制方面提出了具体的举措。

关键词:应用型高校;人才培养;汽车专业

本文引用格式:高小林.应用型高校转型背景下汽车专业人才培养探索[J].教育现代化,2019,6(79):13-14,20.

1998年以来,我国先后涌现了大批新成立的普通本科院校,至2013年底,我国拥有1170所普通高等本科院校,其中地方和民办本科高校1060所,占比达到90.6%,其中不乏开设汽车类专业的本科高校。这类汽车本科高校在教学方面延续传统普通高校人才培养模式和教学理念,这将会导致系列问题:高校培养模式大同小异,培养的汽车人才缺乏特色,同时由于招生基础素质的差异性,将使得毕业生理论基础知识和实践能力均处于弱势;另外随着汽车行业的快速发展,汽车人才的需求也多样化,这导致了学校培养的汽车人才与社会需求人才不匹配的情况。

2016年初,全国181所本科高校响应了教育部、国家发改委、财政部印发的《关于引导部分地方普通本科高校向应用型转变的指导意见》,试点向应用型高校转型。因此,相关高校有必要在这种大环境下积极探索培养应用型高校具有特色的汽车类人才,才能满足汽车企业需求。

一基于社会需求的汽车应用型人才培养方向

近年来,我国汽车产业迅猛发展,自主品牌、自主研发、新能源汽车关键技术等在汽车产业中所占比重增加,因此社会对汽车人才的需求有很大的变化。为了使得现代汽车应用型人才队伍适应汽车产业的发展,应用型高校需要基于社会需求调整汽车应用型人才培养方向。

(一)新技术型人才培养

汽车产业由电子的2.0时代步入到智能的3.0时代,现代汽车涉及了机械、电气、计算机等不同领域。以近几年产销量逐步上升的纯电动汽车为例,纯电动汽车除了包括变速增扭的变速器、刹车系统、车身等机械子系统,还包括三大核心组成:电池、电机、电控,另外还涉及无线信息传输技术的信息子系统等,因此从事纯电动汽车设计的人员需要掌握机械、电气、自动化控制、通信工程等多方面的知识。

近年来越来越多没有传统汽车背景的企业和个人加入到汽车行业,例如乐视跨界造车,于2017年1月初在CES展会上正式发布了首款量产电动车FF91。这种现状导致汽车行业高度缺乏传统汽车技术与新技术兼具的汽车人才。因此在这种背景下,汽车高校特别是应用型高校需要培养一批学科知识交叉背景的新技术型人才。

(二)创新创业型人才培养

中国传统制造业向“互联网+制造业”转型背景下,汽车产业借助互联网继续发力,解决了汽车产业涉及面日益渐广、研发周期长等问题。以德国街头滑板“street scooter”为例,它是基于“互联网+”形成网状联盟造车,这种造车模式颠覆原有汽车生态圈,打破了整车厂商主导汽车设计与制作的传统模式。而目前我国汽车产业还处于尝试阶段,急需大批创新创业型汽车人才。

(三)复合型人才培养

汽车行业依存于社会大环境,具有汽车行业的自身特性,与其他行业也存在一定的共性。因而汽车从业人员需要掌握汽车方面专业知识,同时又要具备某一个领域或几个领域的通识知识。以汽车营销为例,其从业人员需要除了掌握汽车构造、汽车检测等专业知识以外,还需要掌握市场营销、消费心理学以及当下时兴的电商等销售方面的知识。

二 应用型高校汽车专业人才培养转型中存在的问题

(一)忽视特色、培养目标不明确

据相关调查显示,近两年汽车行业对汽车人才的需求仍有所增长,但应届毕业生的需求量却明显下降,这是由于汽车行业经过飞跃式的发展后趋于平稳,对人才需求逐渐从量追求转化为质的追求。这对于应用型高校无疑是一种挑战,如何缩短培养人才的行业适应时间,提高与汽车行业需求人才的契合度都是应用型高校在培养人才过程中需要解决的问题。

但是应用型高校在发展过程中面向学科而非面向专业培养人才[1],与学术性高校无论在教学模式还是培养方案方面差异化不明显,缺乏特色,这将导致应用型高校培养人才在需求量日趋下降的职位竞争中缺乏明显竞争力。

(二)教学方法和手段单一

随着应用型高校的转型,其比学术型高校专业灵活性要求更高,其人才培养应该是动态的。但陈旧的教学方法和教学手段已经不适应于应用型人才创新能力的培养。传统的教学方法是以讲授为主,该种教学方法适用于抽象程度高、学科内容复杂的课程。但汽车类的部分专业课程侧重应用、抽象程度不高,单一的课堂讲授方法,不能最佳地调动学生的动手能力以及学生创新能力的培养。

先进的教学工具不断地加入到日常教学中,例如电脑、电视、多媒体等。以多媒体为例,对于目前高校来说,多媒体教学手段已经渗透到各大高校的课堂。该种新教学手段的加入一定程度上改变了教师的教学习惯,但是很多应用型高校教师实质上还是以“教”为中心,更多地只是将多媒体当成可以全面展示的书本,“照本宣科”的现象比较常见。对于汽车专业展示性较差的课程来说,多媒体可能会变成文字堆砌的展示工具,只采用这种单一的教学手段非但不能促进学生的“学”,反而会适得其反,造成一定程度上的资源浪费。

(三)改革缺乏力度

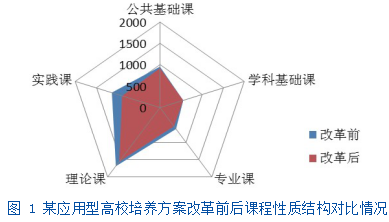

本文以某高校车辆工程转型前后培养方案为例:从课程性质所占比例来看,改革前后的公共基础课、学科基础课和专业课课时所占比重变化不大;从课程类别来看,改革后的理论课课时所占比重稍微有所增长,但与改革前差别不大;从总课时来看,改革后的课内总课时量有所下降。因此仅从该应用型高校培养方案的课程结构来看其改革力度相对较轻。

上述案例仅是众多向应用型高校转型中的一例,该类高校中普遍存在着改革的力度和深度都不够的情况。例如人才考核制度改革没有改变单一的期末考试形式,不适应新的人才培养模式;师资队伍建设落后,与改革后的学校定位不一致等。

三 应用本科院校汽车人才培养的举措

(一)优化人才培养方案

应用型高校在转型过程中,人才培养方案是其中关键的一项工作。由于人才需求的逐渐多样化、高等教育的国际化以及经济发展的可持续化,使得人才培养方案的修订工作需要不断地开展[2]。汽车应用型高校从人才培养目标、培养要求、教学内容与知识体系、理论及实践课程体系、课程教学安排等方面都应该有要求。高校汽车相关专业在向应用型本科院校转型过程中,培养方案坚持以下原则:

1.能力核心原则。根据学生的需求和自身特点,培养学生的综合能力、专业能力和创新创业能力。

2.个性发展原则。构建由综合素质教育、汽车专业教育、创新创业教育所组成的知识体系;增加汽车交叉领域相关选修课程,开设个性化课程。

3.开放创新原则。积极整合校内外资源,大力推进校企、校校协同创新,搭建校企协作人才培养平台,构建产教融合生态圈。

4.特色培养原则。结合区域经济发展,坚持集中优势,突破发展,形成鲜明的人才培养特色。

(二)教学方法、教学手段创新

过于单一的教学方法和教学手段不适应应用高校创新性人才的培养,工科性质的汽车专业中很多课程需要多种教学方法和手段相结合的方式。以汽车专业核心课程汽车构造为例,该门课程主要讲解汽车组成结构及工作原理,应用型高校需改变传统的粉笔、黑板的课堂,需要利用现代教学手段多媒体等,将汽车零部件通过多媒体“动”起来,使得传统的教学课堂生动化、形象化,提高学生接受能力和理解能力;另外除了讲授方法以外,通过汽车发动机实训室、底盘实训室或是校外实训基地进行现场教学法会提高学生的学习效果。应用型高校需要结合不同的教学项目的内容特色,采用合适的教学方法和教学手段,尝试组合采用教学方法和教学手段,大胆创新。

应用型高校构建行之有效的实践项目开发机制,增加设计型、综合型和创新型实验项目,加大实验室开放力度,使实践教学在培养创新能力、综合应用能力方面发挥积极作用。在实践教学体系的构建过程中,汽车类专业应结合其发展特点,重视实践教学内容在人才培养中的作用,整体优化各实践教学环节,达到培养汽车专业基本技能、专业专项能力、工程应用能力、专业综合能力等各个层面实践能力的目的,形成贯穿和融合人才培养全过程的实践教学体系[2]。

(三)完善人才考核机制

高校在人才培养过程中,考核机制是关乎培养人才质量好坏的关键。部分应用型高校在转型过程中,对过程考核方式和方法有所改变,但考核形式单一、考核方法不合理的现象依然存在,这种现象不利于应用型高校创新性人才的培养。考核机制采用双层考核制:第一层为教师过程考核,在该阶段课程知识掌握情况主要由相关任课老师负责,对学生课程基础知识掌握情况进行阶段考核,以改善学生基础知识掌握不牢靠的现象。第二层为阶段能力考核,该阶段可以设为1学期或1学年,以完成大任务的形式,重点考核学生阶段知识综合运用能力。汽车类应用型高校采用双层考核制,不仅可以巩固学生的理论基础知识,同时也可以提高应用创新能力。

四 总结

应用型高校汽车专业应该面向专业培养人才,其培养方案应该是动态的。在应用型高校转型背景下的汽车专业需要明确自身定位,确定人才培养方向,能够选用合适的教学手段和教学方法,加大力度进行实践教学改革,采用双层考核制,以培养出适应社会需求的应用型创新人才。

参考文献

[1]叶飞帆.高校怎么向应用型人才培养转型[N].光明日报,2014-11-25(13).

[2]杨骅.新形势下的应用型本科人才培养方案修订与实施的问题及思考[J].教育现代化,2019(32):17-18.

[3]薛玉香,王占仁.地方高校应用型人才培养特色研究[J].高等工程教育研究,2016(1):149-153.

关注SCI论文创作发表,寻求SCI论文修改润色、SCI论文代发表等服务支撑,请锁定SCI论文网! 文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/jiaoyulunwen/28781.html