SCI论文(www.lunwensci.com):

摘要:高校毕业生的就业工作是教育领域重要的民生工程,关系到整个社会的和谐稳定。随着高校毕业生就业难日趋严重,全面系统地分析大学生就业能力结构,提升毕业生的就业能力,是加强高校就业工作、破解大学生就业难题的必要途径。本文通过对四川某高校2017、2018年度毕业生的就业能力现状进行分析,旨在完善就业指导体系,提升毕业生的就业能力。

关键词:应用型本科院校;毕业生;就业能力

本文引用格式:翁燕玲.应用型本科院校毕业生就业能力现状分析——基于某高校毕业生就业质量年度报告[J].教育现代化,2019,6(79):333-335.

高校毕业生的就业工作是教育领域重要的民生工程,关系到整个社会的和谐稳定。近年来,随着高校的扩招,全国高校毕业生数不断创新高,大学生就业难问题日趋严重。多数研究者认为:“就业难的根源不在于大学的不断扩招,而在于大学生就业能力不足。毕业生找不到合适的工作,企业招不到合适的人才。大学生就业问题是当前全社会关注的焦点和热点。解决这一问题的关键在于提升大学生的就业能力。

应用型本科院校,由于办学特点,导致其注重专业能力的应用轻视其他能力的培养,认为大学生就业能力就是获得工作的思想还未转变。而新建应用型本科院校,由于建校时间短,各种理念更是停留在专科时代。因此对应用型本科院校毕业生就业能力进行分析,从而推动学校教学改革、构建完善的就业指导体系,显得尤为重要。

综合分析国内外学者关于就业能力的观点,都比较认同Harvery的观点,即大学生就业能力是和职业发展相关的综合能力,不仅包含获得工作的能力即显在能力,还包含可持续地保有和职业成功发展的能力即潜在能力。国内学者金宏伟等从动力角度,提出学生就业能力主要由学习能力、核心竞争力(“我有你没有”、“你有我更强”等特征)、价值观(就业定位、自我认知、职业责任与职业投入等)等部分构成[1-8]。参考“动力角度”,本文从以下几个方面对四川某高校2017、2018年度毕业生的就业能力现状进行分析。

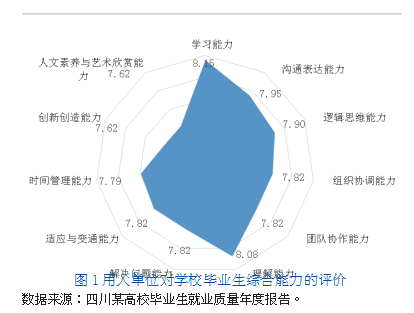

一 学习能力强,核心竞争力弱

从图1可以看出,毕业生的学习能力较强,用人单位对学校毕业生学习能力、理解能力的评价相对较高;用人单位对毕业生其他能力的评价相对较低,毕业生的核心竞争力较弱。

二 就业定位以及自我认识有待提升

从某校毕业生就业地域、就业职业、就业行业、就业企业类型、就业企业规模等可以看出,毕业生在民营企业/个体单位就业的人数较多,但受家庭、社会舆论及自身从小生活条件优越等影响,偏好大城市、大单位、大公司,追求优越的生活条件、高工资和高福利,而忽略自身条件和未来的发展前景。毕业生对于所学专业、就业职业、就业行业的认识有待提高,尤其是对机械制造等传统学科、传统行业的认识有待提高;总而言之,就业定位以及自我认识有待提升。

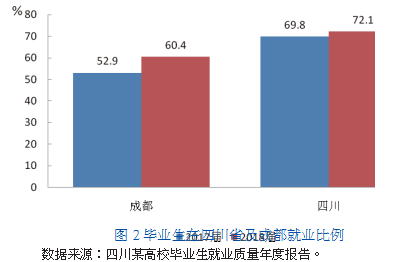

(一)就业地域

某校2017、2018年度,70%左右的毕业生在四川省就业,50%以上的毕业生在成都就业。

(二)就业职业

从表1可以看出,毕业生从事“电气/电子(不包括计算机)”、“计算机与数据处理”、“互联网开发及应用”、“行政/后勤”等职业的比例上升,从事“机械/仪器仪表”相关职业的比例明显下降。

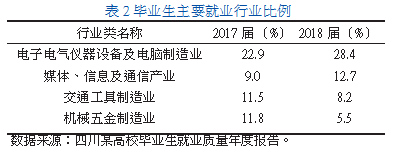

(三)就业行业

从表2可以看出,毕业生在电子电气仪器设备及电脑制造业、媒体/信息及通信产业相关领域就业的比例均呈上升趋势,在交通工具制造业、机械五金制造业相关领域就业的比例均呈下降趋势,尤其是在机械五金制造业就业的毕业生比例下降了约一半。

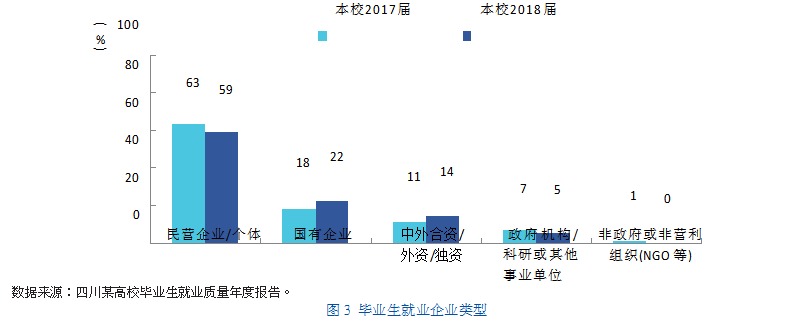

(四)就业企业类型

从图3可以看出,近两年某校毕业生主要就业企业类型是民营企业/个体,比例约为60%;就业于国有企业的比例约为20%,在政府机构/科研或其他事业单位就业的比例较少。

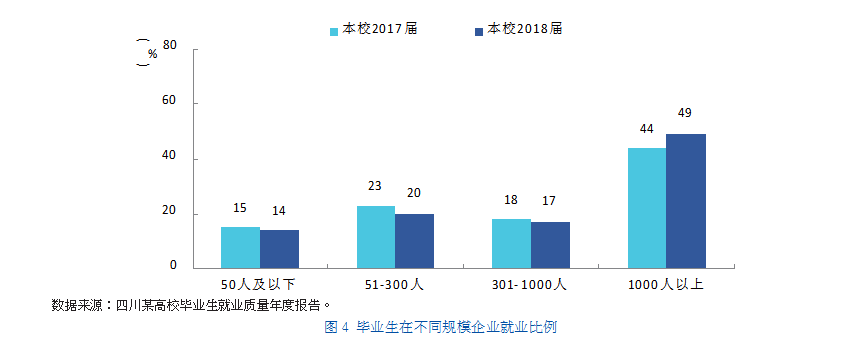

(五)就业企业规模

从图4可以看出,毕业生主要就业于1000人以上规模的大型企业,2018届比例为49%,2017届为44%,毕业生在择业时仍然偏好大单位、大公司。

三大学生就业能力问题的原因分析及提升对策

在就业能力的影响因素中,大学生自身无疑是最主要的方面。但是,就业能力所涵盖的因素众多,应多角度探寻大学生就业能力问题的原因。以下主要从大学生自身、高校、用人单位、政府四个角度进行剖析,并提出相应的提升对策。

(一)大学生:缺乏主动性,对自我认识不够清晰

应用型本科院校的大学生对待就业的认识还不到位,缺乏就业的主动性,在思想层面上还停留在“就业是老师、学校、政府的事情”,致使大学生缺乏积极的就业心理准备,他们不是主动地提升就业能力,更不是积极地“创造”工作———创业,而是被动地去找工作,一味地强调“大城市、大公司”。受家庭、社会导向及自身从小生活条件优越等影响,对就业形势缺乏清醒的认识,对于自身所学专业、就业职业、就业行业的认识也不够,只着眼于眼前利益,过分追求优越的生活条件、高工资和高福利,而忽略自身条件和未来的发展前景,就业期望脱离自身实际和社会需要,形成“高不成低不就”的就业局面。大学生本人要转变就业观念,做好职业生涯规划,加强对就业形势的认识,提升对专业、行业的认知度,培养自身的就业能力。

(二)高校:就业服务观念有待转变

应用型本科院系由于导致其注重专业能力的应用轻视其他能力的培养,导致学生普遍学习能力较强,但是创新创造能力、适应力、解决问题能力等较弱。新建应用型本科院校,各种理念还停留在专科时代,认为大学生就业能力就是找工作的能力,一味强调就业的人数,而忽略就业的质量,与学生的就业期望不匹配,导致高校常有“就业是老师的事情,学生不着急”的现象。高校缺乏全程化就业指导,新建应用型本科院校的就业指导没有全程化,也没有贯穿于教育的各个环节,大学生的就业知识与技能,没有经过强化,到大四找工作时,就业相关理论不扎实和实践薄弱,往往导致求职效果不佳。高校应搭建全程化就业指导平台,完善就业指导体系;加强校企融合,可以通过与用人单位建立长期学生实习合作机制来固定实习基地建设,提升学生就业能力。

(三)用人单位:转变观念,加强宣传

“酒香也怕巷子深”,部分用人单位因缺乏宣传,导致毕业生对企业缺乏了解,而不愿意去就业。用人单位也应主动对接高校,通过企业大学课程、实习基地等,加大对企业自身的宣传力度,吸引广大毕业生。改革开放40年来,国家经济迅猛发展,国民的经济水平得到迅猛提高,当下95后、00后大学生从小生活的条件优渥。用人单位也应当认识到这种改变,在合理范围之内提高企业的福利待遇,为就业者创造舒适、温鑫的工作环境。

(四)政府:缺乏正确的舆论导向和必要的政策支持

大学生在择业时受到家庭、亲戚、朋友和社会舆论的影响较大,而进入国家机关、事业单位或大公司、大企业工作仍是大多数人及其家庭的愿望,这种舆论导向对毕业生的择业影响较大,导致部分毕业生不愿意到一线到基层就业。企业希望毕业生能够尽快胜任工作,但大学生基础实践能力较低,不能满足用人单位的需求。由于高校内实践机会较少,只能给少数毕业生提供实践的机会,很难有效地提高广大学生的实践能力。要全面提升大学生职前实践能力,需要政府引导、高校与企业互动搭建一个职前培训服务体系,需要政府宏观层面上的政策引导,对参与培训的企业和高校给予相应的政策优惠和补偿。

参考文献

[1]杜毅,肖云.大学生就业能力的多角度剖析及对策探讨———对重庆市1618名在校大学生的调查与分析[J].浙江青年专修学院学报,2008,(4):33-36.

[2]贾利军,管静娟.大学生就业能力结构研究[J].教育发展研究,2013,(3):13-14.

[3]程玮.大学生就业能力理论模型与研究工具的开发——基于150家企业和7所高校本科生实证分析[J].高教探索,2016,(5):78-89.

[4]罗莹.当代大学生就业能力与就业质量的关系研究[J].就业创业,2014,(9):85-92.

[5]张一持,於康.高校毕业生高质量就业的对策研究——基于杭州市接收高校毕业生就业情况的实证分析[J].理论前沿,2017,(2):44-49.

[6]金宏伟,李常香,杜才平.论大学生就业能力的结构及与社会需求的差异[J].黑龙江高教研究,2013,(4):98-100.

[7]Harvey L.Defining and measuring employability[J].Quality in Higherr Education,2001,7(2):97-109.

[8]鲍威,刘薇.高校毕业生可就业能力形成机制的实证研究[J].教育发展研究,2016,(1):82-89.

关注SCI论文创作发表,寻求SCI论文修改润色、SCI论文代发表等服务支撑,请锁定SCI论文网! 文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/jiaoyulunwen/28772.html