SCI论文(www.lunwensci.com):

摘要:哲学对于人们树立正确的世界观、价值观、人生观具有重要的指引及推动作用。然而,在当前我国部分地区却有一些中等职业学校取消或不重视哲学课教学,致使中职哲学教育的缺失。基于此,文章首先在对中职学校开设哲学课的应然要求进行详细分析,并对部分地区中职学校的哲学教育现状作了实证研究,从而对中职学校哲学教育的缺失问题的策略作深入地探析。

关键词:中等职业学校;哲学教育;缺失;策略探析

本文引用格式:单文周.中职学校哲学教育的缺失及策略探析[J].教育现代化,2019,6(77):307-309.

哲学一是门智慧之学,对于人们树立正确的世界观、价值观、人生观具有重要的指引及推动作用。中等职业教育是中职学生的世界观、人生观和价值观形成的关键期,每一位中职生在校学习期间不仅要学习专业技能,更要不断地提升个人的综合素养,其中,哲学素养是最能对人的一生产生深远影响的核心素养之一。正因为如此,在中职德育教育的课程体系中,哲学教育理应受到高度重视。然而,在当前我国部分地区的一些中职学校更多的是强调技能学习,而往往却忽视了诸如开设哲学课程等德育课程的重要性,导致中职学校哲学教育缺失。因而,对中职学校哲学教育的缺失原因、开设哲学课的必要性及有效策略研究,显得尤为重要。

一 中职学校哲学教育的应然要求分析

哲学也应是中职学生在校必修的一门德育课程。我国中职学校哲学教材在1993年、1999年、2001年、2004年连续进行了几轮修订,中等职业学校德育课程体系的哲学教材逐渐走向成熟。为了提升中职学生综合素养,国家教育主管部门多次对中职学校哲学课教材进行修订和完善。2001年,教育部组织专家组编制了中职学校的哲学教材——《哲学基础知识》。2004年,我国中等职业学校德育课题体系再次进行课改,2008年8月,中职教材《哲学与人生》正式出版发行,进一步完善中职哲学教材的内容。

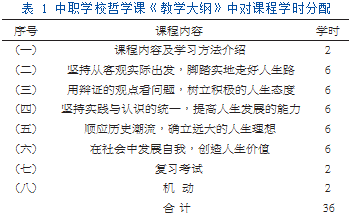

2008年12月,教育部牵头制定了《哲学与人生教学大纲》(教职成〔2008〕7号),《大纲》中明确规定了中职学校哲学教学任务:在授课教师指导下,让学生掌握马克思主义哲学思想的基本内涵、观点,能够正确看待社会、自然及人类的发展,正确地理解人与社会发展中的基本关系问题,崇尚自我,树立远大理想,形成正确的人生观、世界观和价值观。本课程的教学目标为:能够熟练运用马克思主义哲学思想来分析与解决生活、工作中遇到困难与问题,指引学生进行正确的判断和选择,形成良好的生活态度。为有效实现中职哲学教育的教学任务及教学目标,《大纲》对中职哲学课教学的课时计划作了明确规定:中职哲学课程总学时应为32—36学时,每周2学时。本课程内容及学时分配具体如下,见表1[1]:

总之,中职学校所培养毕业生不仅要求是技术技能型人才,也应是综合素质全面发展的新时代高素质的劳动者。正如伟大的科学家、物理学家爱因斯坦曾经说过:“教育仅传授专业技能知识是不够全面的,倘若只是专一性的技能传授,学习者只可能是一种‘机器’式的人,对于这样的技能熟练者算不上是一个具有完美人格的人。”[2]教育让人获得对各类事物及人生价值的感觉和了解,人需要辨别道德性质的美与善,并对人们的愿景与苦难才有一定的感悟,方能在这复杂社会中有自身合适的关系。[3]原教育部副部长鲁昕曾经提出这样一个观点:“示范院校的高楼大厦,代表不了我国职业教育的质量与水平。只有当这些身穿蓝色工作服的年轻一代下班后,穿上西服、系上领带去休闲,懂得欣赏名曲、名诗与名画了,才真正做到了职业教育的脱胎换骨。”[4]这说明了职业教育给予中职学生的不仅仅是专业知识、动手技能,更应对中职学生进行人文素养的培养。

二 中职学校哲学教育缺失现象普遍

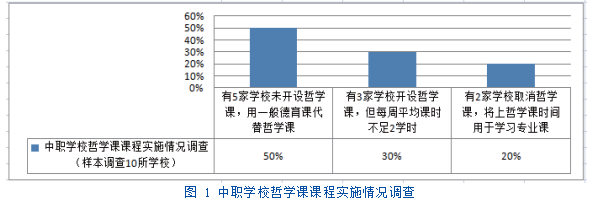

中职学校开设哲学课,是中职学校课程设置的必修课之一。对中职学生开展哲学基础知识教育,是有效促进中职学生良好思想品德形成的主要途径。然而,在今年4月,笔者随机对云南省10所中职学校开设哲学课的实施情况进行实地问卷调查:有5所中职学校未按照新大纲要求开设了《哲学与人生》这门课程,而是任选一些与哲学课完全不沾边的课程来代替哲学课,甚至有部分中职学校将一般德育课程都予以取消,取而代之的是用更多的时间上专业课。究其根源在于:教学的组织者学校的教务部门对哲学课教学的不够重视,一方面以“学生厌学,教师怕教”以及“让中职学生利用更多时间去学习技能更重要”为由,堂而皇之地取消哲学课授课计划,导致中职学校哲学课形同虚设。当前中职学校哲学课课程的实施情况调查如下,见图1:

在对其他部分省市地区的“中职学校哲学课实施情况”进行随机调查后也发现:在所调查对象中同样有近七成中职学校未开设哲学课,仅有3成中职学校开设哲学课,但其周课时平均不足2学时。从国家教育政策的角度,这已违背了《哲学与人生教学大纲》的规定和要求;从新时代的人才培养的角度而言,过分地强调专业技能,而忽视综合素质的提升,也有悖于党的十九大报告中提出的“教育根本任务在于落实立德树人”的总要求。

三 中职学校哲学教育缺失策略

哲学教育是一种智慧的思想教育,我们不能把中职学校哲学课当作一种简单的知识传授。针对中职学校哲学教育现状,作为教学组织者学校应严格遵守中职学校哲学大纲的要求进行教学、在哲学教学方法中应采用灵活多样教学方法、提升教师队伍素养,方能解决当前中职学校哲学教育普遍缺失的“尴尬”现象。

(一)在教学组织中,学校应严格遵守哲学教学大纲要求

教学大纲是每一个课程学科的教学纲要。它包含了这一科目的课程性质与任务、课程总体目标、教学内容、教学原则、教学要求及学时分配等。教学大纲是授课教师教学方案制定的主要依据,亦是评价和考核学生学业成绩和教师教学质量的依据。因而,中职学校哲学教育应严格遵守《哲学与人生教学大纲》的要求进行教学,不能随意以某一理由随意取消哲学课教学、或用其他课程来代替哲学课教学、或随意减少课程学时。总之,作为教学活动组织者学校,理应严格遵守中职哲学的教学大纲,积极开设哲学课,按时、按量、按质地完成相应的学时计划,这是弥补中职学校哲学教育缺失之根本。

(二)在教学方法上,精做课件、巧举例子、互动讨论

当前的课堂教学,虽说已不是一本教科书和一支粉笔的课堂,但如果只在幻灯片中打上几个字就称之为所谓多媒体教学,那很难有理想教学效果。为此,教师在哲学教学中,需要精做课件,使其图文并茂,甚至设置一些动画及背景音乐,让课堂教学充满趣味性、新颖性。教师上课时,可采用举例子的方法来加深学生对某一所学内容的理解。如在讲授“事物联系的普遍性”时,可通过举例子,而且要举与学生学习、生活贴近的例子,让课堂教学“生活化”,让学生充分理解“联系是普遍存在的”。

[5]哲学作为一门教育人勤思善问的学科,不仅要使学生掌握科学知识,更主要在培养学生分析、判断功能解决实际问题的能力,正所谓“不辩不明”。[6]哲学课堂更要紧扣教材,选择合适题材让学生讨论、辩论,改变教师“一言堂”的方式,使学生学习主动化[7]。在互动讨论中,要全员参与,让学生自己查资料、自己组织辩论,教师再点评。这种方式将会使哲学课堂气氛更加活跃,也使学生在互动讨论中学会“一分为二”看问题,真正理解了哲学中“具体问题具体分析”的深刻内涵。只有采取灵活多样教学方法,才能有效避免“学生厌学,教师怕教”的现象,哲学教学才能达到应有的效果。

(三)提升教师综合素养,加强中职学生对哲学热爱

在中职哲学教学中,一切都应当以教育者的人格为基础,教师的人格魅力是一种非常重要的教育手段。老师除及时地给学生传递知识,激发学生的进取心外,还应具有崇高的思想境界。比如要把对生活、工作的热爱,积极向上的人生态度,以正能量方式及时地传递给学生,陶冶学生情操,使学生自信、阳光,还要以文明、优雅的举止,智慧、幽默的语言,潜移默化引导学生良好的行为习惯的养成。[8]在平时师生相处之中,教师应结合实际问题进行“一分为二”地、辩证地看问题和分析问题,创造条件引导同学们积极参与讨论等。这样,既让学生充分掌握了所学知识,又用老师高尚的道德去协调和解决生活中疑惑,让学生易于找到学懂哲学的捷径,增加了中职学生对哲学热爱,从而进一步提升了中职学生良好的品德和全面综合素质。

参考文献

[1]中华人民共和国教育部.哲学与人生教学大纲[EB∕OL](2008—12—10)http://www.moe.gov.cn/srcsite/A07/moe_950/200812/t20081210_79005.html.

[2]刁培萼.《教育文化学》[M].南京:江苏教育出版社,1992:75-76.

[3]李亚如.小学阶段中华优秀传统文化教育的困境与出路——以河南省X市为例[D].重庆:西南大学,2018.

[4]中国高职高专教育网.教育部副部长鲁昕:高楼大厦代表不了职业学校的教学水平[EB∕OL](2011—03—28)https://www.tech.net.cn/web/articleview.aspx?id=20110328085433550&cata_id=N002

[5]石云霞,等.马克思主义基本原理概论[M].北京:高等教育出版社,2015(08):34-35.

[6]王雯.哲学与人生[M].北京:高等教育出版社,2011(12):152-153.

[7][8]高俊.神采飞扬的中职哲学课堂[J].职业,2015(02):117-118.

关注SCI论文创作发表,寻求SCI论文修改润色、SCI论文代发表等服务支撑,请锁定SCI论文网! 文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/jiaoyulunwen/28694.html