SCI论文(www.lunwensci.com):

摘要:《地下水环境》是武汉大学面向全校不同专业和年级学生开设的一门通识课程,针对通识课的授课群体专业背景参差不齐的特点,在授课过程中,积极改进教学内容和教学方式,采用案例引导式教学、课堂实验、动画视频影像、学生分组展示等多样化教学方式,培养学生对地下水资源和环境保护的兴趣,提高学生课堂积极性,培养学生独立思考能力,达到教学效果。

关键词:通识课;多样化教学方式;引导式教学;互动教学

本文引用格式:朱焱.通识课《地下水环境》教学内容和教学方式初探[J].教育现代化,2019,6(74):177-178,181.

大学通识课的目的是培养学生综合素质和交叉学科视野,是培养高素质综合性人才的重要途径[1,2]。《地下水环境》是一门偏工程专业性较强的课程,传统的地下水环境学习需要具备一定的数学、物理和化学知识[3,4]。武汉大学是以文科见长的综合性大学,选择该课程的学生专业背景差异较大,以人文学科为主,按照笔者多年来的经验,主要是文学、经济管理、政治管理等专业学生,若按照传统的教学内容和教学方式展开教学,将导致学生无法找到切入点而缺乏学习兴趣。针对通识课程的目标和学生知识背景的特点,笔者通过改进教学内容,丰富教学方式,培养学生对地下水环境相关知识的学习兴趣,激发学生独立思考的能力,取得了一定的教学效果。

一 教学内容

通识课的内容选择与专业课有本质区别,以培养学生综合素质、公民意识、开放性思维为主要目标,因此,《地下水环境》课程以地下水环境相关知识及其衍生的社会问题为基础,向学生展示地下水资源与人类社会生活的密切关系,了解人类在开发利用地下水资源过程中产生的主要环境问题,引导学生认识保护地下水资源和地下水环境的重要性。通过本课程的学习,使学生从科学的角度,认识到地下水作为一种重要的水资源在人类生产生活中发挥的重要作用,同时,以科学和人文视角,剖析不合理开发利用地下水资源造成的环境和社会问题,促使不同专业背景的学生开展广泛的交流和思考,提高大学生保护地下水资源的公民意识。基于此,《地下水环境》的教学内容设置主要考虑以下因素。

(一)与地下水有关的专业知识概念

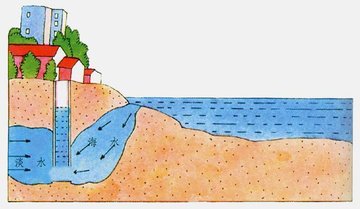

为使学生对地下水有关知识深入了解,需要向学生传递和解释地下水有关的一般性概念。在《地下水环境》课程中,通过视频、图片、动画、实物教学等多种形式和载体,向学生直观、生动的介绍了地下水、土壤水、岩石、盐渍化、水头流失、面源污染等相关知识和概念。而对地下水环境中出现的动力学知识则进行弱化,地下水动力学过程需要较强的数理基础,文科背景的学生不具备相关的基础知识,因此,主要介绍地下水循环的相关概念,如四水转化、潜水蒸发等,让学生对地下水运动的原理有所理解。

(二)将地下水环境学习内容与生活实际紧密联系

《地下水环境》是一门涉及水资源、环境、地质等知识的综合性学科,知识点多,内容覆盖范围广,涉及工程、环境、人文、地理等多方面,在选择内容时,紧密联系生活实际,让学生从生活面临的问题为切入点,提高课程学习的兴趣。如,在介绍岩石和裂隙水时,考虑到学生对旅游普遍较为感兴趣,增加了岩石与名山大山赏析,让学生从岩石特性的角度理解山川形态以及相应的山川文化,了解地下水对山川风景形成的作用;在介绍土壤与土壤水时,增加不同土壤与各地特色种植物种和食物的关联性,让同学们理解土壤与风土文化之间的关系,增加学生的兴趣点。

(三)引入与地下水资源与环境有关的热点问题

地下水具有资源属性,又是自然环境的重要组成部分。人类开发利用地下水具有漫长的历史,对地下水的利用体现了人类的生存智慧,但在如今,随着地下水资源量开发利用的加剧,导致了一系列问题,如地面沉降、地面塌陷、地裂缝等。人类改造自然的能力越来越强,对环境的破坏力也不容忽视,地下水的污染问题也随之引起了人们的关注。在《地下水环境》的教学过程中,引入大量的与地下水有关的热点问题案例,引导学生思考讨论。例如:在介绍地面沉降过程中,引入西安大雁塔倾斜案例、上海市地面沉降、华北平原GRACE卫星显示重力减少案例[5],让学生直观的理解地下水过量开采引发的问题。在地下水污染介绍过程中,引入常州外国语学校污染事件、美国拉夫运河事件等,让学生明白地下水污染的隐蔽性和危害等。通过这些热点问题的引入,激发了学生对该课程的学习兴趣。

二 教学方式

为了增强不同专业学生的学习积极性,在本课程的教学过程中,综合采用了多种教学方式,提高课堂活跃度。主要采用的教学方式如下。

(一)案例分析与提问引导的教学方式

地下水环境内容涉及知识面较广,且地下水概念和知识不被社会大众所熟知,生硬的讲解知识点容易导致兴味索然。因此,在课程内容讲授过程中,首先列举相关案例,再将案例中与知识点有关的问题提出让学生思考,逐步引导学生进入相关知识体系的学习。在讲授地下水开采内容时,首先列举南方常见的潜水井,设置问题为什么应该优先开采浅层潜水而不是深层承压水?然后从可开采储量、水资源更新速率、水资源可持续利用及环境成本等四个角度进行讲解。而在介绍地下水污染时,引入拉夫运河事件,并将拉夫运河事件与常州外国语学校污染事件、腾格里沙漠排污事件对比,提出问题为什么地下水污染事件的披露时间都很长?并由此展开介绍地下水污染的特点,地下水环境评价的指标和内容等[6]。通过这种案例加提问的方式,引起学生的好奇心和深入思考的兴趣,减少学生在接触不熟悉知识时的陌生感,达到教学效果。

(二)课堂样品展示和课堂实验

文理科学生对工程科学会存在一定的刻板印象,认为工程科学相对枯燥乏味,因而丧失学习动力。为了消除这种成见,在课堂学习过程中,引入实物教学,并设置课堂实验,增加课堂的趣味性。在介绍土壤的性质时,笔者将课题研究中在全国各地采集的典型土壤样品带入课堂,如江西红壤、内蒙壤土、湖北新洲粉土、新疆粘土、四川紫色土等,在课下将土壤样品烘干,将每种土壤打包分组。在课堂上,学生首先观察干土的特性,加水打湿后搓条,观察不同土壤的透水性,粘性等。由此让学生通过亲自动手,直观体会不同土壤的特性,让学生在现场也能学习野外辨别土壤的方法。在介绍岩石时,带入岩石样本,并带入化石样品,供学生学习。现代大学生与自然接触相对较少,对这样的学习方式普遍兴趣盎然,活跃度很高。课堂样品展示和课程实验避免了干巴的讲解,也更能让学生主动参与课程学习。

(三)增加动画和视频教学的比重

学生往往对文字缺乏耐心和兴趣,也不够直观,因此,在课程教学过程中,增加了大量的图片、动画和视频,将知识点通过图片或者动画进行展示,可以让学生充分的理解知识点之间的关系,同时,增加相关知识点延伸内容的视频,让学生拓宽知识面。例如:在介绍盐渍化时,制作盐分随水分向上运移的动画,向学生展示盐分运动规律;介绍土壤水时,采用视频展示土壤中矿物质与土壤水与植物吸收利用之间的关系。在介绍岩溶水时,引入天坑这一热点话题,通过播放《秘境中国-天坑》的视频,让学生明白地下水在天坑这一地质现象形成中发挥的巨大作用。在介绍地下水开采的过程中,播放坎儿井的视频,让学生明白古人开发利用地下水的智慧,以及在沙漠地区地下水灌溉发挥的巨大作用。同时,在介绍地下水循环与地下水与环境的关系时,播放纪录片《地球造人-水》关于全球水循环的介绍,生动形象的向学生展示了地下水与地形地貌之间的关系,对人类文明产生的重要作用。通过视频内容的延展,将工程科学与人类文明、历史相融合,有利于学生从不同科学层面进行深入探讨和学习,拓展学生开放性思维。

(四)课堂分组展示和团队合作

《地下水环境》课程涉及当下诸多热点问题,如农业面源污染控制、地下水污染防治法律法规等,为了增强课堂参与度与互动性,将当下热点问题设置为七个课题,将学生分组,每组选择一个课题,在课堂进行展示,每次展示时间20分钟,再进行全班讨论。由于不限制展示形式,学生们充分发挥了各自的专业特点,参与度非常高,达到了良好的课堂效果。在中国农业面源的展示中,资源与环境学院的同学将报纸和文献中出现的数据绘制了不同地区农业面源的GIS分布图,形象直观的展示了农业面源污染的现状和危害;在各国地下水污染防治法律法规的对比研究中,同学们通过圆桌会议的展示方式,分角色探讨了不同国家的法律体系特点和地下水污染防治的具体措施;在海绵城市与城市看海的展示中,文学院的同学们通过诗朗诵的方式,形象生动的展示了对海绵城市建设的愿景。课堂分组展示充分调动了同学们的积极性,并且各展所长,锻炼了同学们的团队合作精神,也增强了课堂的趣味性和开放性。

三 总结

通识课具有其特殊的目的和意义,笔者将《地下水环境》通识课的目的定义为传播地下水科学的通识和常识,调动不同专业背景的同学认识地下水资源的重要性,培养同学们多学科融合的综合素质和创新思维。在教学内容上,注重一般性概念的介绍,以实际问题和热点问题为探讨对象,使教学内容更具普适性,注重多学科的融合。在教学方式上,注重趣味性,增强学生参与度,以启发性、讨论性教学为主,积极引导学生思考。

参考文献

[1]施玉群,何金平.关于通识课程《世界著名大坝赏析》教学的思考[J].教育教学论坛,2015,9:176-177.

[2]林忠兵,伍靖伟.案例教学法在公共选修课《环境水利学》中的应用[J].教育现代化,2016,11:172-173.

[3]中国科学院.中国学科发展战略.地下水科学[M].北京:科学出版社,2018.

[4]陈崇希,林敏.地下水动力学[M].武汉:中国地质大学出版社,2003.

[5]杨雪.基于GRACE重力卫星的华北平原地表负荷形变监测与模拟[D].北京:首都师范大学.

[6]赵勇胜.地下水污染场地的控制与修复[M].北京:科学出版社,2015.

关注SCI论文创作发表,寻求SCI论文修改润色、SCI论文代发表等服务支撑,请锁定SCI论文网! 文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/jiaoyulunwen/28635.html