SCI论文(www.lunwensci.com):

摘要:长期以来,欧美等国家为推动商科教育的规范化,推出了若干非官方国际商科专业认证标准,全球主要有三大国际商科专业教育认证体系,美国的AACSB、欧洲的EQUIS和英国的AMBA。中国香港高校国际化起步早,通过国际三大商科认证的数量相当较多,但是内地高校管理类专业或商科学院通过的总数量并不多,而且基本上是国内管理专业实力比较强的老牌学校。我国高等教育改革已经取得了长足进步,但是国际专业教育认证仍属较陌生的领域,对接国际专业认证体系是内地财经类专业实现国际化高级发展的重要手段。

关键词:高校;财经类专业;国际认证

本文引用格式:孔玉生,鄢军,李靠队.我国高校财经类专业国际教育认证情况及其展望[J].教育现代化,2019,6(73):109-111.

随着我国“一带一路”政策的推进,培养具有国际化视野和宽厚知识基础及广泛国际能力的财经类人才是未来较长时期内我国高等教育领域重大的教学改革任务。推动国际化就是要在生源、培养方案与质量标准等方面达到国际公认的水平,而国际专业教育认证是推动人才培养国际化、提升人才培养质量、提高高校声誉并以此获取优质生源的重要途径。

一 全球商科(财经类)专业的国际教育认证体系已经非常成熟

长期以来,欧美等国家为推动商科教育的规范化,推出了若干非官方国际商科专业认证标准。国际知名高校的三大国际商科专业教育认证已成为其获取优质生源的重要手段。一个商学院能否获得其中1个或数个认证往往是评判其是否为国际一流商科的重要标志[1]。

(一)欧洲质量改进体系(EQUIS)

欧洲质量改进体系是欧洲管理发展基金会(European Foundation for Management Development,EFMD)创办的一个国际认证体系,通过对欧洲及全球高等管理教育机构(主要针对商学院)进行质量评价,从而推动教育进步。全球共有36个国家的128个商学院获得了EQUIS认证。EQUIS以服务全球管理教育为理念,以欧洲管理教育基础为认证标准。EQUIS的认证过程非常严谨,是三大认证体系中最严格的,它提倡相互学习、互相借鉴和相互认可,并不追求一致的标准化。与国际高等商学院协会和英国工商管理硕士协会的认证相比,EQUIS认证非常强调“国际化”、“企业合作”的内涵与特色。

(二)英国工商管理硕士协会(AMBA)

英国工商管理硕士协会成立于1967年,是专门针对商学院MBA项目的国际认证体系。截至2017年底,已经有约50个国家和地区200多个商学院获得了AMBA认证,在欧洲和英国约有85个项目正处在认证过程中或即将完成认证。全球约有13670个商学院,通过AMBA认证的不到百分之二,AMBA认证是全球最难的认证。围绕MBA学位,AMBA认证对高等管理教育机构的学术独立型、MBA项目的质量和MBA毕业生的就业去向进行全面评估和认证。与国际高等商学院协会和欧洲质量改进体系的认证相比,AMBA认证强调认证的程序性,有一套成熟的指标和标准体系,致力于个人的职业发展。

(三)国际高等商学院协会(AACSB)

国际高等商学院协会成立于1916年,由哈佛大学、耶鲁大学、芝加哥大学、宾夕法尼亚大学、西北大学等世界著名大学管理学院联合发起,是全球特别针对商学院和会计项目进行认证的非政府机构。AACSB认证涉及到MBA和会计学专业的学士、硕士、博士等学位项目。AACSB认证非常严格、标准非常高,公认为精英认证,全球仅约有5%的商学院取得了这项认证。与英国工商管理硕士协会和欧洲质量改进体系的认证相比,AACSB资格最老、含金量最高,它致力于保持和提高全球工商管理教育的质量,着重考察教育机构的生源、师资、课程体系和教育支持,鼓励学校创办出自己的特色[2]。

二中国内地财经类(商科)专业的国际教育认证刚处于起步阶段

与香港高校相比,内地高校管理类专业通过国际三大商科认证的总数量并不多,一共就二十所高校,而且,基本上是国内管理专业实力比较强的老牌学校。

(一)香港高校商科的国际认证数量比较齐全

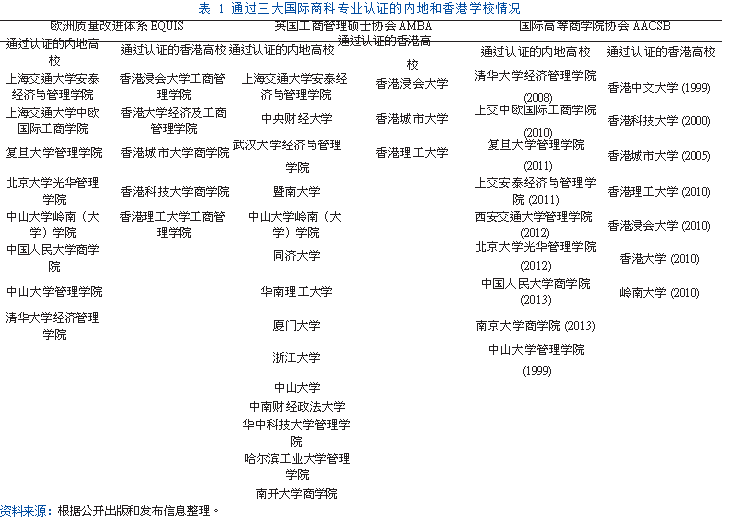

香港高校的商科类专业师资雄厚、教学设施齐全,培养学生注重实战技能,学生毕业后竞争力强大。香港的七大高校基本上全部都至少通过了国际三大商科认证中的一个,具体可以参见表1,通过三大国际商科专业认证的内地和香港学校情况。香港高校的商科专业已经做到了全球招生、标准化培养和质量达标等,完全实现了高水平的国际化办学。

2914所,其中:普通高等学校2631所(含独立学院265所),成人高等学校283所。内地获得国际商科三大认证一个以上的高校共计20所21个管理/工商学院/经管学院,具体可以参见表1,通过三大国际商科专业认证的内地和香港学校情况。据此可见,国内高水平国际化办学的高校凤毛菱角,按非独立院校数量计算仅占到0.85%。这正反应出我国高校整体的国际化水平非常之低,我国高校的国际化工作仍有巨大潜力。

(三)获得国际商科认证的内地高校主要集中于实力强大的老牌学校

在已经获得国际商科三大认证一个以上的内地20所高校中,基本上全是在国内管理/工商类专业中实力强劲、排名顶尖的高校。其中,北京大学光华管理学院、清华大学经济管理学院、复旦大学管理学院等七所高校商科专业都获得了欧洲质量改进体系、国际高等商学院协会的双认证;上海交通大学安泰经济(二)内地高校商科的国际认证数量稀少截至2017年5月31日,全国高等学校共计与管理学院、中山大学岭南(大学)学院两所高校商科都获得了欧洲质量改进体系、英国工商管理硕士协会的单认证;其他12所高校商科基本只获得了英国工商管理硕士协会的单认证。国内高校的国际化水平呈现严重的两极分化现象,但是,这并不意味着商科实力不如上述二十大高校的学校就不能推行国际专业认证体系建设工作。因此,其他高校可以借助国际商科认证体系提前做一些国际化对接工作,为以后可能的国际化认证积蓄力量[3]。

三 对接国际教育专业认证体系是内地财经专业实现国际化高级发展的重要手段

我国高等教育改革已经取得了长足进步,但是国际专业教育认证仍属较陌生的领域,众多领域仍值得探索和研究。

(一)我国财经类专业国际化的标准体系尚未建立起来

就理论上而言,国际专业教育认证的标准应该是一个双向互通的过程,是一个商业文化输入、输出的动态平衡过程。国内的专业评估或认证往往是各高校被动地接受政府主管部门的评估或审核,因此,达到国际商科专业认证标准是实现我国财经类专业人才实现国际化标准的重要变现途径。针对我国经济外向型发展实际,国内较多高校在财经类本科人才的国际化培养方面进行了有力尝试,在教学目标等领域进行了创新,但是在财经类本科人才的培养标准问题上尚难以取得一致。通过参与国际商科专业教育认证的方式是推动财经类本科专业人才培养向国际化标准靠拢的重要途径[4]。

(二)我国财经类专业国际化可以借助国际专业认证体系实现后发优势

对于设有财经类专业的高校而言,根据全球通行商科(财经)类专业认证体系,借鉴认证中的有益内容和成功经验,探索适合本国及本校的财经类人才国际化培养体系,这个体系不仅仅是对国际化培养模式的探索,也是对财经类专业国际化工作评价体系标准化的探索,也是对财经类专业国际化发展步骤和趋势的探索,还是对国内财经专业如何实现国内外市场、企业和高校协同发展机制的探索。在推动财经类专业本科人才培养国际化的道路上,按照国际商科专业认证标准组织本科教学并以此为基础,探索符合自身特点的国际化财经类人才培养模式,可以更好的紧跟时代步伐和适应形势发展的要求以更快更好地进行人才培养创新。这对于提高财经类专业的本科教学水平和推动学科建设更上新台阶均具有十分重要的意义。

(三)我国财经类专业可以借助国际专业认证体系实现特色发展

许多高校的财经类专业已经形成了本科、硕士与博士的一体化培养体系,在留学生教育、全英文精品课程以及中外交流机制等方面有了长足发展,但是远不如清华大学、北京大学等具有超强商科专业实力的高校具备申请国际专业认证的资格和能力,这些学校在国际化的工作中缺乏一个明确的上升方向和发展过程指引。这些高校在专业、学科与中外学生之间没有有效打通,正向与国际接轨以及与国际一体化等较高级阶段迈进。因此,高屋建瓴,从终极目标角度来梳理已有的国际化工作,整合和搭建更高级的人才国际化培养平台将会对财经类专业人才的国际化培养产生巨大的推力和提供充足的动力,从而突破弱势学校开展人才国际化培养的上升瓶颈[5]。

四趋势和展望

经济和政治的国际化发展趋势对财经类专业人才的培养模式提出了新的要求,在此背景下,探索符合当前国际化人才需求、符合国际化人才标准的财经类国际型人才培养模式尤显重要。因此,今后的趋势必然是,国内财经类专业与国际专业领域保持高度一致,在招生、培养、质量及职业去向等环节逐步趋同,国内财经类专业的中国特色也会日渐分明。因此,今后国内财经类专业国际认证工作的重点有:

1.人才培养标准参照系的创新。借鉴国外广为认可的商科人才教育认证标准为参照,是对我国财经类本科教学培养标准的创新。

2.研究方法和评价机制的创新。国际化评价机制充分借鉴国际商科(财经)类专业认证程序和中国教育国际化的特色,整合出具有中国特色的财经类专业国际化评价机制,进而探索和初步构建具有中国特色的财经类专业国际认证体系。

3.国际化认证主体和架构的创新。充分借鉴国际商科(财经)类专业认证实施的主体和架构设计,探索建立基于高校与企业联盟架构的财经类专业国际化认证体系。发挥企业、市场和高校的积极作用,探索相关主体在认证环节上的分工与职责设计、收益分享与社会责任分担机制等。

参考文献

[1]宋彩萍,林江涌,江彪.国际专业教育认证与高校战略抉择[J].评价与管理,2015(01):20-23.

[2]王丽华.北美高等教育模式与我国有何不同[J].人民论坛.2016(24):108-109.

[3]罗燕,史静寰,涂冬波.清华大学本科教育学情调查报告2009——与美国顶尖研究型大学的比较[J].清华大学教育研究.2009(05):1-13.

[4]陈涛.大学本质属性探源——基于三所欧洲中世纪大学的分析[J].高等教育研究.2016(10):1-9.

[5]李琪,温雪.国际商务专业“双创”型人才培养模式探究——以广西财经学院为例[J].教育现代化,2019,6(07):53-55.

关注SCI论文创作发表,寻求SCI论文修改润色、SCI论文代发表等服务支撑,请锁定SCI论文网! 文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/jiaoyulunwen/28514.html