SCI论文(www.lunwensci.com):

摘要:传统的工科实验教学往往以验证型、条块分割式的实验教学为主,不太注重多方案的必选,也不太注重各实验之间的相互联系,实验教学往往与工程实践有一段距离;本文从革除传统实验教学的弊端出发,以《土木工程专业》实验教学为例,结合无锡太湖学院实验教学改革的总体情况,介绍改革后的《土木工程专业》实验教学实施方案,重点介绍如何培养学生的创新思维、加强各实验环节之间的联系,以及与工程实践的无缝对接。

关键词:实验;教学改革;方案

本文引用格式:马茂义.《土木工程专业》实验教学改革方案探索[J].教育现代化,2019,6(71):113-117.

在工科人才的培养过程中,实验教学是一个非常重要的环节,对培养学生的创新思维、巩固理论教学成果、锻炼学生实践动手能力都有着无可替代的作用;各个学校也越来越重视实验教学,但往往只是从增强实验教学师资、增添实验仪器、增加实验教学课时等方面入手的较多;笔者认为,如果能从改革实验教学组织方式和改革实验教学内容入手,将更有利于提高实验教学的水平。下面结合《土木工程专业》实验教学的实际,对《土木工程专业》实验教学改革方案进行探讨。

一传统《土木工程专业》实验教学的方式和特点

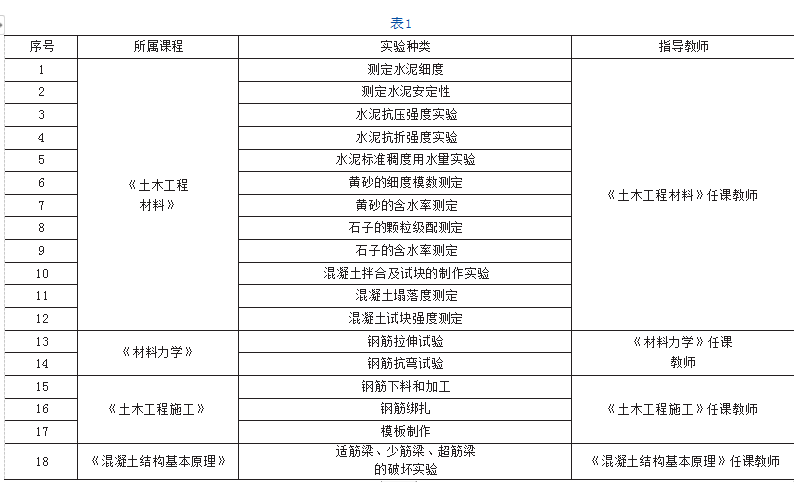

(一)传统《土木工程专业》开设实验种类

如表1所示。

(二)传统《土木工程专业》实验教学的方式和特点

①每门课程的任课教师负责本课程所属实验的教学,各门课的任课教师间没有任何交集和沟通,更谈不上实验数据及实验资源的共享了。

②即便是同一个教师所指导的各个实验种类之间,互相也基本没有联系,各个实验种类之间所用的原材料也各不相同,每次实验都是另起炉灶,没有前后之间的逻辑关系,更谈不上数据和资源的共享。

③所有的实验都是验证型的,即老师课堂上讲好原理和结论,实验过程中,学生按教师的方法做一遍,验证一下课堂上的结论。没有方案的比选和论证,没有实验结果的对比分析。

④实验用材都是老师准备好的,如钢筋拉伸试验,钢筋试件都是老师加工好的;又如小梁实验,所用的小梁都是由老师制作或向工厂购买的。

⑤实验教学与工程实践严重脱节,正是因为传统实验教学中,同一门课程各实验之间以及不同课程各实验之间互无联系,而且实验用材都是现成而不是由学生制作等传统实验教学特点,偏重于验证和演示,导致传统实验教学与工程实践严重脱节,学生毕业以后碰到实际工程问题,仍是两眼一抹黑。

二《土木工程专业》实验教学改革的目的

在《土木工程专业》的理论和实验教学中,通常的做法是将一个实际工程所涉及的知识拆分成一个个独立的部分,形成一门门独立的课程,如《结构力学》、《材料力学》、《制图》、《钢筋混凝土结构原理》、《土木工程材料》、《土木工程施工》等。关键是在传统教学中,我们只有拆分过程,没有合成的过程,即在学生学完一门门专业课之后,没有让学生明白各门课之间的有机联系,也没有让学生明白各门课在实际工程的哪个环节起作用,这也是《土木工程专业》实验教学改革所要解决的问题。因此,《土木工程专业》实验教学改革要达到三个方面的目的:

1.培养学生设计创新能力:要让学生进行多方案的比选,培养创新思维;按学生比选的方案实施,要验证结果是否达到方案设计时的预期,并寻找改进方案,这是工程实践中的通常做法,也是一个培养创新能力的过程。

2.将学生所学的各科知识融会贯通:实际工程就是一个各门知识的汇集体,因此,在传授知识的过程中,为便于传授,要有一个拆分的过程;但拆分过后,也要有融会的过程,要使各门知识形成一个有机的整体。

3.与实际工程无缝对接:学生的学习是为了将来在工程实践中的运用,而传统的《土木工程专业》实验教学往往是学校教一套,工程实践中运用的是另一套,教学与实践脱节严重。因此,使实验教学与工程实践无缝对接,应是《土木工程专业》实验教学改革的主要目的。

三《土木工程专业》实验教学改革方案

根据前述《土木工程专业》实验教学改革的三大目的,通过分析传统《土木工程专业》实验教学存在的弊端,结合我校土木类实验室设备现状,我们设计了一个新的实验教学方案。

(一)实验教学改革总体思路

把传统《土木工程专业》所有相关实验教学种类整合、深化、扩充成一个设计型、综合型的大实验,模拟真实工程环境中,从对梁进行受力分析和施工图设计开始,对梁所用的钢筋、水泥、黄砂、石子等原材料进行性能检测,进行混凝土配合比的设计,把混凝土设计配合比调整成施工配合比,进行钢筋的下料、加工和绑扎,制作和安装模板,进行混凝土的拌制和浇筑,进行混凝土塌落度的测定,进行混凝土试块的留置,对混凝土试块进行标养和同条件养护,混凝土拆模时间的测定,拆模,对混凝土等级进行评定并与设计等级进行对比分析;最后对小梁进行破坏实验,测定其承载力和应变并与设计荷载和设计模型进行对比分析,同时比较适筋梁、超筋梁和少筋梁在承载力和破坏形态上的异同。以上实验过程,前面的环节为后面的环节提供依据和参数,后面的环节对前面的环节得出的参数进行验证和比较,环环相扣,并留置试块评定和保证混凝土质量,与工程实践过程基本相同,所用专业知识涉及的课程有《结构力学》、《材料力学》、《制图》、《钢筋混凝土结构原理》、《土木工程材料》、《土木工程施工》等。通过本实验,学生可以把本专业所学大部分知识串联起来,达到对知识的融会贯通,并实现与未来实际工作无缝对接,以利于培养更多更优秀的应用型人才。

(二)实验教学改革实施步骤

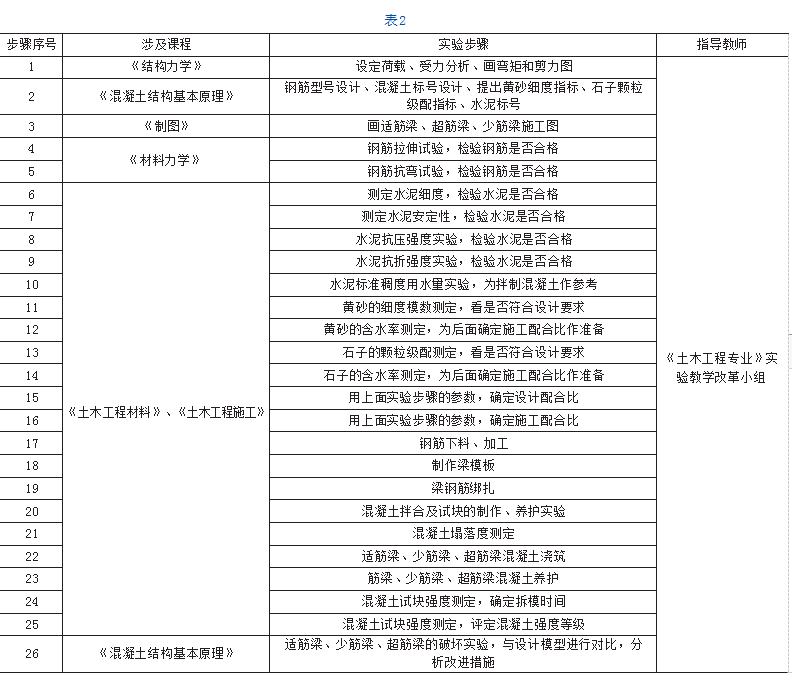

把传统《土木工程专业》所有相关实验教学整合、深化、扩充成一个设计型、综合型的大实验,其具体步骤如表2所示。

(三)《土木工程专业》实验教学改革主要原理

1.钢筋混凝土适筋梁、超筋梁、少筋梁的设计:先确定梁的长度和截面尺寸,设定梁上荷载,利用《结构力学》知识对梁进行受力分析,并画出弯矩图和剪力图,利用《钢筋混凝土结构原理》知识设计梁的配筋和混凝土等级,并计算钢筋间距等,为后续选定石子最大粒径提供参数;

2.对材料性能的检测主要达到两个目的:①判定钢筋、水泥、石子和黄砂是否达到规范要求的合格标准,能否使用到工程中;②测定石子的颗粒级配和黄砂的细度模数,为后续进行混凝土配合比设计提供依据;测定石子和黄砂的含水率,为后续确定施工配合比提供参数;

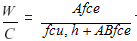

3.钢筋的拉伸试验原理:本实验自每批钢筋中任意抽取一根,用万能实验机对钢筋进行拉伸,拉伸过程中,可根据荷载---变形曲线获取屈服荷载Fs和极限荷载 Fb,按 Rel=

分别计算屈服强度和极限强度,同时计算出钢筋的断后伸长率和总伸长率;如果其中一根试件的屈服点、抗拉强度和伸长率三个指标中,有一个指标达不到标准规定,应取双陪试件数量重做实验,如仍有一根试件的指标达不到标准要求,则判定本批钢筋拉伸性能不合格;

4.钢筋的弯曲实验原理:本实验自每批钢筋中任意抽取一根,用万能实验机对钢筋进行弯曲实验,检查钢筋弯曲处的外缘及侧面,如无裂缝、断裂或起皮,则判定弯曲性能合格。如有一根试件弯曲性能不合格,就取双陪钢筋试件重做实验,如仍有一根不合格,即判定本批钢筋弯曲性能不合格。

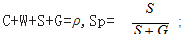

5.水泥细度负压筛析法检测原理:①首先应用标准样品对方孔筛进行标定,测出实验筛修正系数C,当C在0.8-1.2间时,方孔筛才能使用,否则,要更换方孔筛;②称取样品W=25克,用负压筛进行试验,称出筛余量Rs;③由公式F=

计算筛余,取两次的算术平均值,如两次结果之差超过0.5%,则需要再做实验,取两次相近结果的算术平均值;

6.水泥安定性试验原理:以沸煮前后雷氏夹指针头端间的距离差表示,并取两个平行试件结果的算术平均值作为试验结果,如两次试件结果相差大于4mm时,应重新试验。当算术平均值小于等于5mm时,则安定性合格。

7.砂的筛分析试验原理:通过标准筛和振筛机,测定并计算出经烘干的砂子在各种规格筛子上的累计筛余百分率,计算出细度模数,且取两个平行试验不大于0.2的结果的算术平均值作为评定依据;通过上述计算出的累计筛余百分率,绘制筛孔尺寸--累计筛余率曲线,或对照规定的级配区范围,判定砂子是否符合级配区要求;

8.石子的筛分析试验原理:通过与砂子筛分析试验类似的方法,测出石子的累计筛余百分率并与标准对照,判定石子的颗粒级配是否符合要求;

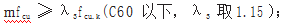

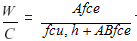

混凝土配合比设计:①首先根据混凝土的设计强度fcu,k和强度标准差σ,按公式fcu,h=fcu,k+1.645σ计算混凝土的配置强度;②然后根据配置强度fcu,h和水泥强度fce按公式

计算出水灰比,并结合耐久性要求,确定最终水灰比;③按照梁的截面特点及钢筋间距,从施工规范中查出混凝土的塌落度和石子的粒径要求,根据此要求并结合前面检测出的黄砂细度模数查出混凝土单位用水量W,再根据前面算出的水灰比

就可计算出混凝土单位水泥用量C;④根据前面得出的石子品种、粒径和水灰比

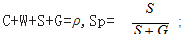

可以查出砂率S;⑤利用1m3混凝土的重量ρ,并利用下列两公式,即可计算出混凝土单位黄砂用量S和混凝土单位石子用量G:

至此,得出混凝土的设计配合比;根据前面测出的石子和黄砂的含水率,对设计配合比进行调整,得出施工配合比;

混凝土和易性实验原理:混凝土由各组成材料按一定比例配合并经搅拌而成,其和易性对混凝土的浇筑质量有重要影响。混凝土拌和物的和易性是一项综合性的指标,它包括流动性、粘聚性和保水性等三个方面。测定混凝土拌合物的坍落度,其值越大,则流动性越大;用捣棒在已坍落的混凝土锥体侧面轻打,观察锥体下沉情况评定粘聚性;根据锥体下方水分析出情况,判定保水性。

留置试块原理:本实验留置五组试块,其中三组要放入标准养护箱进行标养,达到规范规定的时间后,用万能机加压,测定其抗压强度,作为对梁的混凝土进行实际强度等级评定的依据,看实际强度等级是否与设计强度一致,如不一致,则要分析产生偏差的原因;另两组要同条件养护,如果混凝土模板有架空,则一组用万能机加压测出抗压强度后,作为确定底模拆除时间的依据;另一组同条件养护试块用万能机测定其抗压强度后,作为判断实验梁是否达到设计强度的依据,以确定放入结构加载系统进行破坏实验的时间;13.每组试块强度代表值确定原理:①每组取其三个试块的算术平均值作为该组的强度代表值;②三个试块中最大和最小强度值,与中间值相比,其差值如有一个超过中间值的15%时,则以中间值作为该组试块的强度代表值;③三个试块中最大和最小强度值,与中间值相比,其差值均超过中间值的15%时,则该组试块结果不作为混凝土强度评定的依据;

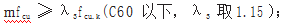

混凝土强度检验评定原理:混凝土强度的检验评定方法有三种:①当混凝土生产在较长时间内保持一致,且同一品种变异性保持稳定,标准差可由前一个检验期内不少于45个样本计算得出,则由连续三组试件代表一个验收批进行混凝土强度检验和评定;②当混凝土生产在较长时间内不能保持一致,且同一品种变异性不能保持稳定时,或在前一个检验期内同一品种混凝土没有足够数量(即45个样本)的数据用于确定标准差时,由不少于10组的试件组成一个验收批进行混凝土强度检验和评定;③对于零星混凝土和批量不大的混凝土,样本数量通常小于10组,可以用非统计方法进行评定:平均代表值

最小代表值fcu.min≥0.95fcu.k;同时满足以上两条件,则强度等级满足要求。根据实验室的条件,肯定不具备①和②的要求,因此,本实验按③来检验和评定混凝土的强度等级;

进行小梁破坏实验有两个目的:①测定适筋梁在加载直至破坏的过程中的受力和变形特点,与最初设计假定的受力荷载及受力模型进行对照,看实际受力和变形是否与设想的受力模型一致,如有偏差,分析产生偏差的原因,总结改进措施;②测定适筋梁、超筋梁、少筋梁的受力和变形特点,比较相互间的不同,观察其破坏形态的差异,从理论和实践的角度弄清为什么工程中要使用适筋梁。具体原理为:①适筋破坏:适筋梁具有适当的配筋率,受拉钢筋首先屈服,随着受拉钢筋塑性变形的发展,受压混凝土边缘纤维达到其极限压应变,混凝土压碎。这种破坏前有明显的塑性变形和裂缝预兆,破坏不是突然发生的,属于延性破坏;②超筋破坏:当构件受拉区配筋量很高时,破坏时受拉钢筋不会屈服,破坏是由混凝土受压边缘达到极限压应变、混凝土压碎引起的,钢筋的强度得不到充分利用。发生这种破坏时,受拉区混凝土裂缝不明显,破坏前无明显预兆,是一种脆性破坏;③少筋破坏:当梁的受拉区配筋量很小时,其抗弯能力及破坏特征与不配筋的素混凝土类似,受拉区混凝土一旦开裂,则裂缝区的钢筋拉应力迅速达到屈服强度并进入强化段,甚至钢筋被拉断。这种破坏是“一裂即坏”型,破坏弯矩往往低于构件开裂时的弯矩,属于脆性破坏。

四《土木工程专业》实验教学改革方案特点

与传统的《土木工程专业》实验教学相比,改革后的《土木工程专业》实验教学具有如下特点:

1.指导教师变为一个小组:由传统的各门课程的实验教学由该门课程任课教师独立、封闭完成,变成由一名知识面横跨多学科的组长牵头的《土木工程专业》实验教学改革小组完成,有利于各课程、各步骤、各数据的共享;也有利于学生对各相关知识的融会贯通。

2.具有设计型实验的特点:本实验教学改革方案在“钢筋型号设计、混凝土标号设计、提出黄砂细度指标、石子颗粒级配指标和水泥标号”和“确定设计配合比”这两个步骤中,都会要求学生进行多方案的比较、优化,锻炼学生的创新思维。

3.具有综合型实验的特点:本实验教学改革方案综合了至少六门课程的知识和技能,不仅要熟悉六门课程的相关理论知识,更要具备六门课程的实践动手能力。

4.各实验步骤互为条件,互相提供参数,互相验证,形成一个有机整体:本实验教学改革方案各步骤之间相互联系而不分割,便于对学生开展问题导向式教学,提高学生对知识和技能的探究兴趣,培养发现问题和解决问题的能力。

5.有利于学生知识的融会贯通:本实验教学改革方案融合了六门课程的主要知识和技能,可以让学生发现知识之间的内在联系,更有利于对知识的掌握和运用。

6.与工程实践无缝对接:本实验教学改革方案所设计的实验步骤与工程实践基本一致,更能提高学生的学习兴趣,同时,也更有利于提高学生在就业市场的竞争力。

五《土木工程专业》实验教学改革后的预期效果

改革后的实验教学方案即将实施,我们期望能收获四个“显著提高”:

1.教师的业务能力显著提高:改革后的《土木工程专业》实验教学由一个小组负责,打破了传统实验教学中“各管一摊”的旧习,小组内老师即分工负责,又相互协作,而且不定期的在组长的主持下开展研讨,这样经过1--2个循环,小组内各个老师肯定对六门课程的相关知识都很精通了。

2.学生理论课程的学习效果显著提高:融会贯通和问题导向式的实验教学必将极大地促进学生对理论知识的掌握。

3.学生实践动手能力得到显著提高:改革后的实验教学改变了原来“老师准备好了所有现成的用具,供学生验证或演示”的实验教学模式,改革后,所有的原材料和用具都要靠学生自己去准备,老师只是起到提示和引导的作用,必将大大提高学生的实践动手能力。

4.用人单位对毕业生的美誉度显著提高:改革后的实验教学方案与工程实践无缝对接,实验教学直接面向工程,面向用人单位需求,学生一毕业就能直接上手工作,减小过度期和适应期,肯定能显著提高用人单位对毕业生的美誉度。

参考文献

[1]徐国强,杨红霞.土木工程施工[M].武汉:武汉大学出版社,2015.

[2]郑少瑛,周东明.土木工程施工[M].天津:天津科学技术出版社,2017.

[3]钱晓倩,詹树林,金南国.建筑材料[M].北京:中国建筑工业出版社,2009.

[4]周建民,李杰,周振毅.混凝土结构基本原理[M].北京:中国建筑工业出版社,2014.

关注SCI论文创作发表,寻求SCI论文修改润色、SCI论文代发表等服务支撑,请锁定SCI论文网! 文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/jiaoyulunwen/28231.html

分别计算屈服强度和极限强度,同时计算出钢筋的断后伸长率和总伸长率;如果其中一根试件的屈服点、抗拉强度和伸长率三个指标中,有一个指标达不到标准规定,应取双陪试件数量重做实验,如仍有一根试件的指标达不到标准要求,则判定本批钢筋拉伸性能不合格;

分别计算屈服强度和极限强度,同时计算出钢筋的断后伸长率和总伸长率;如果其中一根试件的屈服点、抗拉强度和伸长率三个指标中,有一个指标达不到标准规定,应取双陪试件数量重做实验,如仍有一根试件的指标达不到标准要求,则判定本批钢筋拉伸性能不合格; 计算筛余,取两次的算术平均值,如两次结果之差超过0.5%,则需要再做实验,取两次相近结果的算术平均值;

计算筛余,取两次的算术平均值,如两次结果之差超过0.5%,则需要再做实验,取两次相近结果的算术平均值; 计算出水灰比,并结合耐久性要求,确定最终水灰比;③按照梁的截面特点及钢筋间距,从施工规范中查出混凝土的塌落度和石子的粒径要求,根据此要求并结合前面检测出的黄砂细度模数查出混凝土单位用水量W,再根据前面算出的水灰比

计算出水灰比,并结合耐久性要求,确定最终水灰比;③按照梁的截面特点及钢筋间距,从施工规范中查出混凝土的塌落度和石子的粒径要求,根据此要求并结合前面检测出的黄砂细度模数查出混凝土单位用水量W,再根据前面算出的水灰比 就可计算出混凝土单位水泥用量C;④根据前面得出的石子品种、粒径和水灰比

就可计算出混凝土单位水泥用量C;④根据前面得出的石子品种、粒径和水灰比 可以查出砂率S;⑤利用1m3混凝土的重量ρ,并利用下列两公式,即可计算出混凝土单位黄砂用量S和混凝土单位石子用量G:

可以查出砂率S;⑤利用1m3混凝土的重量ρ,并利用下列两公式,即可计算出混凝土单位黄砂用量S和混凝土单位石子用量G: 至此,得出混凝土的设计配合比;根据前面测出的石子和黄砂的含水率,对设计配合比进行调整,得出施工配合比;

至此,得出混凝土的设计配合比;根据前面测出的石子和黄砂的含水率,对设计配合比进行调整,得出施工配合比; 最小代表值fcu.min≥0.95fcu.k;同时满足以上两条件,则强度等级满足要求。根据实验室的条件,肯定不具备①和②的要求,因此,本实验按③来检验和评定混凝土的强度等级;

最小代表值fcu.min≥0.95fcu.k;同时满足以上两条件,则强度等级满足要求。根据实验室的条件,肯定不具备①和②的要求,因此,本实验按③来检验和评定混凝土的强度等级;