SCI论文(www.lunwensci.com):

摘要:工程制图课程是工科专业一门技术基础课,在人才培养中占有重要地位。课程以现代工程应用为背景,旨在使学生掌握工程设计表达的基础知识和基本技能,是学习工程科学与技术的入门课程,也是培养空间想象能力和创新思维能力的重要载体,是学生认识工程、走进工程的桥梁。工程制图作为专业技术基础课程,被陕西理工大学列入校级在线课程建设项目,课程建设体现以学生为主体、教师为主导的教学理念,实现课堂教学与网络教学的有机结合,从而有效提高教育教学质量。

关键词:工程制图;在线课程;研究与实践

本文引用格式:杜海霞.工程制图在线课程建设研究与实践[J].教育现代化,2019,6(69):70-72.

一 工程制图课程的基本情况

(一)课程定位

工程制图课程是根据工程技术规定和知识来培养学生绘制和阅读图样的能力,是工科学生必须掌握的专业知识和技能之一。工程图样是传递和交流技术信息与技术思想的媒介和工具,是工程界通用的技术语言,所有工程和机器建造都离不开工程图样,是一切工程技术的基础。因此,高等工科院校都将工程制图课程作为一门重要的技术基础课,在理论教学中,占有重要位置。课程内涵是:内容面向社会需求,体系贴合工程实际,教学利于学生能力提升。

我校机械设计制造及其自动化专业以“立足地方经济建设,紧密围绕企业需求和我校办学定位,培养在工业生产第一线从事机械设计制造、科技开发、应用研究、运行管理、经营销售等方面工作的应用型工程技术人才”为培养目标。

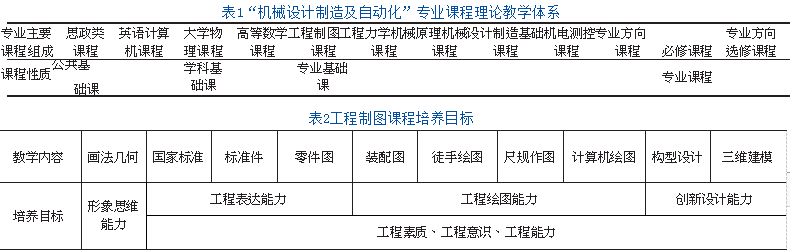

确立了如表1所示的课程理论教学体系。由表1可以看出,工程制图作为工程设计类课程,与工程力学、制造基础课程组成了该专业的基础课程,对培养学生掌握科学思维方法,培养工程和创新意识有重要作用。

(二)课程目标

工程制图课程通过画法几何基础理论、工程图的绘制及阅读、计算机绘图、三维建模等内容教学,培养学生形象思维能力、工程表达能力、工程绘图能力、工程创新设计能力,同时培养学生的工程意识、标准化意识和严谨认真的工作态度,使学生能够识读复杂结构的工程图样并绘制规范的工程图纸,进而达到与业界同行进行沟通和交流的目的。工程制图课程的培养目标见表2。

(三)现行课程方案设置

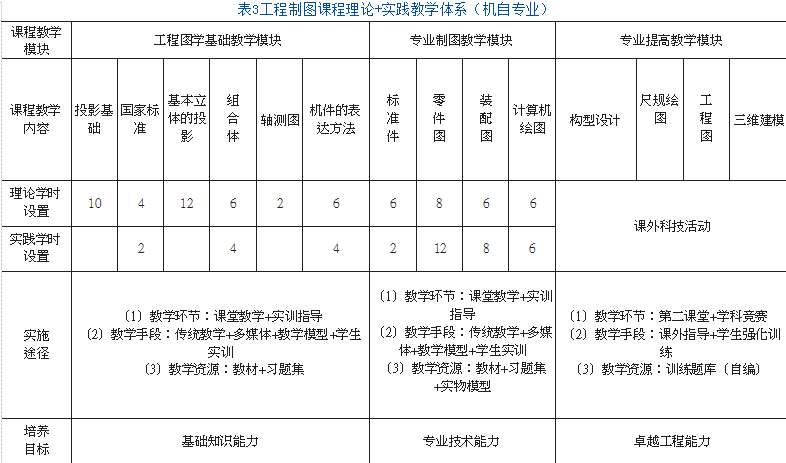

为适应机类、近机类、非机类各专业的人才培养要求,本课程设置公共教学模块、专业基础教学模块、专业提高教学模块三个教学模块。以机自专业为例,本课程的理论教学与实践教学学时合计104,方案设置见表3。

(四)教学现状及存在的问题

(1)高等教育现状

2018年6月,教育部部长陈宝生表示要提升大学生的学业挑战度,合理增加大学本科课程难度、拓展课程深度、扩大课程的可选择性,激发学生的学习动力和专业志趣,真正把“水课”变成有深度、有难度、有挑战度的“金课”。

“全国教育大会”、“新时代全国高等学校本科教育工作会议”、《关于加快建设高水平本科教育全面提高人才培养能力的意见》及《教育信息化2.0行动计划》等教育部文件,强调以智慧教学推动信息技术与教育教学深度融合,全面提高高校人才培养能力和质量,助推中国高等教育变轨超车。

2019年04月09日,以“识变、应变、求变”为主题的中国慕课大会在京召开,大会发布《中国慕课行动宣言》,努力建设世界一流水平的中国慕课。教育部党组成员、副部长钟登华发表了题为《适应新时代新要求努力建设世界一流水平的中国慕课》,强调“要把慕课建设作为落实立德树人根本任务、提高人才培养质量的重要抓手,作为加快实现高等教育现代化、建设高等教育强国的关键一招,总结经验、凝聚力量、改革创新,大力推进慕课的建、用、学、管,促进中国高等教育的变轨超车。

(2)工程制图课堂教学存在的问题

①多媒体教学贯穿教学过程的始终,教学手段单一,课堂互动性太少②学生的作图步骤、看图方法、空间想象能力培养,需要教师示范、引导③多媒体教学与粉笔、黑板、绘图工具、三维模型、语言之间,未恰当融合④动画播放教学内容,学生只有很少的思考时间与空间⑤学生的学习积极性不高,适合学生下课后回顾、复习、练习的教学资源匮乏⑥动画中有三维结构,但部分内部或后面的结构,没有给学生全方位展示,学生看不到,就难于理解一些结构因此,探索“互联网+教育”的有机融合,将慕课、智慧课堂等新型教学手段运用到课程教学中,形成以学生为中心、由单一授课形式向多种学习方式转变,培养满足社会需求的应用型人才是地方高校转型发展的必然要求。

二 在线开放课程建设

(一)建设目标

碎片化:面授课程多是以45-50分钟为一堂课,这样录制的视频,学生在观看学习时会十分枯燥,乏味,难以坚持。因此,需要将45分钟的课程分解为多个知识片段,按照10-15分钟左右一个知识片段来进行内容的剪辑。

模块化:将多个知识点的组合称为一个模块。课程持续时间和面授课程类似,约14周,教学分模块进行,每模块有作业,并给予练习。

完整性:有机地将之前设计的模块拼装在一起。剪辑后的课程内容还要保持总体的完整性,知识片段之间要有连续性,上下承接性。不能让学生感到内容琐碎。通过课程的考核,验证系统是否完整。

(二)教学基本资源建设

基本资源建设包括在线课程视频、测试检验等。

(1)在线课程视频制作

①分解教学内容,细化知识点。将教学内容进行模块化组织,在模块内将知识点进行分解细化。目的是保证教学设计时教学内容完整、重点突出、详略得当。

②磨课。磨课的流程是:选定磨课课题——开展备课分析——编制教学方案——课程组说课,讨论修改——同行研讨,二次修改方案——专家指导,观课、议课,三改教学方案——如此反复,直到满意为止,形成最佳教案——磨课教案收集共享。

③美化PPT。将原授课PPT进行拆分和简化,保证每个知识点对应的视频长度为10分钟左右,将录制视频所用的PPT页数控制在10页左右,尽量在录制视频PPT中突出最重要的文字、图形和动画,其它辅助说明内容由录制视频教师用语言进行介绍。

④制定拍摄提纲,编写拍摄脚本。将录制视频的语言写入脚本,尽可能保证录制视频的语言逻辑合理、简练流畅,避免出现口头禅和口语化,脚本中要突出重要知识点,次要知识点或基础知识介绍尽量少占用拍摄时长。

⑤录制在线课程视频。可以使用录屏软件录制,考虑到学生学习的注意力,录制的每段视频时间控制在5-15分钟之间,另外视频中出现的文字、动画、图形等内容不宜过多,转换速度不宜太快,否则会影响学习效果。

(2)检测、交流、反馈环节

检测环节包括章检测题、节作业题,可以及时反馈与交互练习,摆脱传统教学满堂灌的模式,引导学生积极学习和思考,有效提高学习效果。这是保证大规模在线教学的行之有效的手段之一。课前、课后教师都可以把视频学习材料或者试题布置给学生课前预习、课后复习,题量不大,精炼,覆盖本讲视频知识要点,控制学习时间和进度;学生学习后,可以进行自我测试来检查学习效果,实现自我评价;在讨论交流区提出问题,老师和学生都可以解答;教师通过线上讨论及答疑环节,可以大致了解学生对知识的掌握和兴趣,疑难问题的分布,总结学习效果,了解所讲授内容及教学设计的不足,总结经验。形成师生、生生、师师之间的一个多元维度互动。

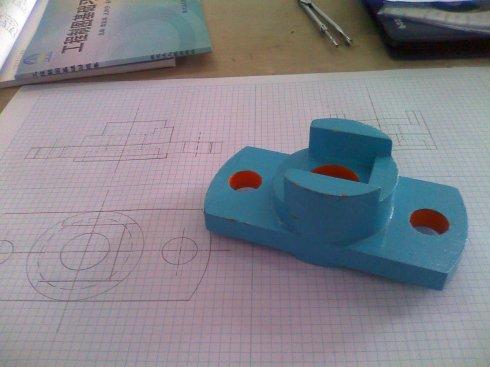

(三)辅助教学资源建设

辅助教学资源包括由文本、图片、动画等元素组成的素材库、三维虚拟模型库、习题解答库等。多种辅助资源在教学中的灵活应用可以使教学过程更生动、更具体,使学生体会实物模型所无法演示的内容(如形体构成、零件的加工过程、装配过程等),使学生在自主学习过程中,体会到学习的乐趣。

三 在线开放课程建设的意义

我校机械制图在线开放课程的建成使得有学习意愿并具备基本学习条件的工科院校学生、教师和社会学习者,均能够通过自主使用在线开放课程实现不同起点的系统化、个性化学习,并实现一定的学习目标。使教师可以针对不同的教授对象和课程要求,利用该课程平台,灵活组织教学内容、自主搭建课程、辅助教学实施,实现教学目标;使学生利用该开放的平台,通过动画变换视角、直观形象的学习抽象的概念,使教学活动更加符合学习者的自然思维习惯,提高学习者的学习兴趣和积极性,用虚拟仿真替代展示现实教学中难以理解的复杂结构、复杂运动等,提高实际教学效果,在课堂教学以外巩固所学和拓展学习。

参考文献

[1]姜杉,徐健.工程图学在线课程的建设及试运行[J].教育教学论坛,2018(12):102-103.

[2]周立彬.机械制图微课建设研究与实践[J].中国教育技术装备,2018(4):54-56.

[3]王居芳.翻转课堂在”工程制图”教学中的应用[J].教育现代化,2018,(42):216-217.

[4]张坚豪,吴桂华,郑自辉,等.产业学院校企合作在线课程开发策略研究[J].教育现代化,2019,6(07):13-16.

[5]王莉,许娜.网络在线视频课程建设研究——以《计算机辅助项目管理》课程为例[J].教育现代化,2017,4(05):61-62+103.

关注SCI论文创作发表,寻求SCI论文修改润色、SCI论文代发表等服务支撑,请锁定SCI论文网! 文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/jiaoyulunwen/27934.html