SCI论文(www.lunwensci.com):

摘要:以学生为中心,为全面提高其创新与实践能力,结合复合材料课程特点与教学现状,从教学内容、教学方法与形式、考核方式等方面就《纺织复合材料》课程进行教学改革与实践,激发学生兴趣,提升教学效果,探索高效培养优质纺织复合型人才的教学新模式。

关键词:复合材料;纺织工程;教学改革;实验教学

本文引用格式:俞科静,等.《纺织复合材料》课程教学创新的探索与实践[J].教育现代化,2019,6(65):87-89.

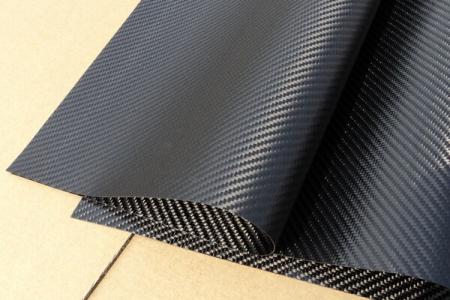

复合材料是由两种或多种性质不同的材料通过物理和化学的复合工艺,制造出的具有两个或两个以上相态结构的新性能材料。其中纺织复合材料是利用纤维、纱线、织物等现代纺织技术产物作为增强体,同时以树脂等高分子聚合物作为基体复合形成一类增强型复合材料,各材料之间相互协同作用,取长补短,超越但单一材料性能[1],具有轻质、高强、高模、结构可设计性等优点,被广泛应用于航空航天、能源开发、汽车制造、体育竞技等领域。

纺织复合材料课程是为我校纺织工程专业学生开设的一门专业课程,课程的开设一方面是对学生在学完纺织材料学、织物结构设计、产业用纺织品、纺织化学等基础性课程的进一步知识拓展,丰富专业课程体系;另一方面是对学生创新精神、动手能力、发现问题、解决问题等初步科研能力的培养,从而提高学生综合能力与就业竞争力。

一 课程特点与教学现状

(一)多学科交叉、学时少,内容多

纺织复合材料课程内容包括了高性能纤维、聚合物基体、界面理论、成型工艺和材料性能测试等知识,涵盖了纺织材料学、高分子化学、结构力学等多学科、多领域知识,内容多且广[2]。同时纺织专业学生在高分子化学和结构力学方面知识相对较薄弱,作为一门专业选修课,在短短32个课时内,让学生吸收和掌握全部教学内容有一定的困难。

(二)实践应用性强,教材内容滞后于行业发展

纺织复合材料的应用领域如军工航天制造工业等,有别于传统的纺织服装产品,偏向工程实践,侧重于力学、材料结构等方面研究,实践应用性强。

学生对这类新型材料的制备与工艺缺乏感性认识,如三维立体预制件、新型成型设备和高分子聚合物等仅通过上课描述与讲解学生难以完全理解。同时教材中的内容滞后于当前行业与学科本身的发展速度,内容较为陈旧,最新的成型技术与实例应用更新较慢。

二 教学内容改革与创新

(一)突出重点、垂直整合,强化课程的综合性

为解决课程内容知识繁多,学科交叉,而课时较少的问题,在课程内容的选择与设计方面应系统全面、富有逻辑,同时精简结合,深入浅出,突出重点。结合课程内容的重要性和难易程度,可将教学内容分为三个层次[3]:(1)重要精讲内容,即课程的核心理论知识与较难理解部分,如复合材料的高性能纤维,界面理论等;(2)一般内容,如专业领域的一般知识,产品用途,发展趋势等;(3)自学内容,如一些在其他课程中学生已经了解的内容,如常规的纤维性能与织物结构,高分子简单基础知识、基本力学参数等,可以通过要点压缩简述或者提问回答的形式进行回顾,旨在于让学生了解其在复合材料的某些环节起到怎么样的作用即可。

纺织复合材料作为一门多领域,多学科的综合性课程,由于知识点较为分散,在课程体系架构方面,首先可以对材料的基本组成、结构、性能、机理和应用等基础知识进行讲解,其次,分析高性纤维材料、织物结构和其具体工程应用之间的密切联系形成一个完整的教学体系。对于纺织专业在材料学和力学方向知识储备较为薄弱的问题,在教学前期课程中利用部分课时讲解在复合材料中所涉及到的高分子材料相关基础与结构力学理论知识,为后续课程的进一步深入学习奠定基础,让学生对纺织复合材料课程中的交叉学科知识有一定认识,了解基本知识架构,而非仅仅局限于纺织专业基本知识体系。通过垂直整合多学科知识,有详略有重点的教学,强化纺织复合材料课程的整体综合性。

(二)把握发展趋势、开放思维,体现课程的前沿性

现代高新技术的发展离不开复合材料,进入二十一世纪以来,全球复合材料市场得到快速增长,对复合材料的研究深度、工程应用广度以及生产发展的速度与规模水平,越来越成为评估一个国家先进科学技术水平的重要因素。纺织复合材料作为其中的重要成员,课程内容在立足于传授学生以复合材料的功能性纤维增强体,树脂基体、以及复合技术等基础知识之上,更应该体现复合材料发展的行业新趋势、新热点,当前的最新应用领域,技术研究前沿等。

在教学时不应局限于传统的课本教学,在教学内容当中适当引入国内外复合材料科学的最新研究成果,如优秀的科学期刊《Advanced Materials》《Composite Structures》《Carbon》等在在复合材料、功能材料以及石墨烯、碳纳米管等微观尺度材料的最新研究与应用文章。一方面通过先进复合材料的在力学、电学、热学等新兴领域研究的引导,是对课程知识的补充,丰富了教学内容,体现了课程的前沿性。另一方面,通过接触和了解和学科前沿,学生能吸收文章中的研究思路和实验设计方案,同时拓展了国际性视野,有助于激发了学生的科研兴趣、调动学生学习积极性。

(三)实验教学、操作设计,提升课程的实践性

纺织复合材料作为一门涵盖了纺织科学和材料科学基础这两个实践与应用性很强的技术基础课程,实验教学环节不仅是其必不可少的内容,也是体现课程实践性特色的重要部分。教学内容不局限于书本当中,通过融合实验能使学生所学知识有更深入的了解,避免了学生强行记忆这些概念或理论。

根据纺织专业的课程体系,结合教学内容与目标,将课堂与实验室相结合,以主实验性、主动性、分组协作为特征[4],纺织复合材料课程增加了复合成型工艺的实验内容,并重新编写了实验指导书,对实验的内容进行了优化和整合。利用学院现有的实验教学资源设计了手糊成型工艺、热压成型、双螺杆注射成型、递模塑成型RTM等4项实验内容。在整个实验过程中,采取学生分组形式,由学生自主选择实验类型、实验材料,设计实验方案,分析测试实验成品,最终形成书面的实验报告。通过实验教学,一方面让学生在学习了课本的理论知识后,对复合材料的增强体、基体组成,复合的工艺,结构与材料性能等方面有了进一步感性的认识;另一方面培养了学生之间的团队协作、交流能力,引导学生去发现问题、分析问题、并最终解决问题,提高学生的知识综合运用与实践动手能力。

三教学方法与形式的改革与创新

(一)立体化教学,增加课堂生动性

传统的课程教学模式,以教程课本为主,辅助以教师的板书书写与详细讲解,一方面教师在有限的上课时间内需要板书大量内容,同时学生上课的时需要花很大部分时间去摘抄这些笔记,教学手段较为单一,授课模式相对枯燥。同时对于没有工程经验的学生,在教学过程仅仅依靠口头描述和教程文字介绍加工设备、材料性质、测试手段等等,学生难以有感性的认识,有时只能对教材内容死记硬背,课堂效率不高,教学效果不理想。

随着信息技术的发展,计算机辅助教学CAI(Computer Assisted Instruction)以及成为当代高校教学中必不可少的一部分,弥补了传统教学中的不足,通过合理地使用计算机辅助教学能极大程度实现教学的立体化,同时增加课堂的生动性[5]。其具有以下优势:(1)多媒体课件中可以整合大量文字与概念,实例图片、演示视频等各种教学资源,极大地拓展课程的内容和教学的可涵盖领域,教师在减轻了板书量的同时能将更多的时间和精力用于讲解课程难点和重点。(2)教师在课件准备课程中,可以插入知识网络结构图、各类纤维材料的分类结构图等,同时利用不同的字体大小,颜色搭配,有针对性地突出教学重点,让学生对教学内容有清晰结构认识,对重点一目了然。(3)借助声音、动画、视频等媒介能将课本上有限的文字描述、概念介绍,黑白二维平面插图,复杂抽象问题,转变成多彩、动态、立体生动的直观形象。如复合材料课程中增强体织物结构织造过程,仅仅通过书本的文字描述,学生很难理解和想象,而通过利用图片与视频动画的展示,学生能对织造过程有直观深刻的认识。(4)多媒体教学材料具有很大的共享性、便捷性与可回顾性,学生在下课之余可以用对上课中的重难点进行二次复习,对不理解的地方想老师进行提问,教师也能在上课时通过快速、有针对性地对课件进行播放,复习上节课的重难点。另一方面,近年来,以慕课为代表的互联网课程教育快速兴起[6],通过结合教学资源,录制知识点讲解、时间不超过20分钟微课程,使学生能依据自身实际,自由化、移动化学习,提高学习效率。

最后,在多媒体辅助教学的同时通过合理利用实物展示,如各类高性能纤维、三维立体结构复合板材、芳纶防弹背心等等,使学生将逻辑思维与形象思维、理性认识与的感性认识相结合,最大程度地激发学生对课程学习的兴趣。

(二)启发式教学,培养学生独立思考能力

教学的艺术性在于如何实现教学的生动性、灵活性、趣味性与多样性。为培养更多具有创新意识和能力的高质量人才,教学的目的不应仅仅是传授学生以专业知识,应以培养学生的独立思考能力为目标。教学中应注重讲问题的解决思路、讲思考方向与方法、加强讨论式和启发式教学。例如在讲解高性能纤维材料性能时,以问题提问的方式对学生进行引导,如以碳纤维的在航空方面的应用为切入点,根据结构决定性质,性质决定应用为线索,提出“碳纤维具有的怎么样的性能使其被应用于飞机的制造?”同时“是怎么的纤维结构决定了碳纤维的这些优异性能呢?”“纤维结构与其制备过程的关系,制备过程是如何的?”等等一系列的问题,贯彻引导-思考-归纳-总结-演绎的教学模式,积极启发学生带着问题去学习,形成解决问题的思维模式。

(三)演讲互动式教学,回归以学生为主体

以往的教学通常都以教师为知识输出的主体,对课堂具有主导性,学生为被动接受的客体,学生积极性不高,学习效果较差。从培养学生综合能力角度出发,复合材料课程放弃教师“一言堂”,回归以学生为主体[7],在每个章节中列出一定数量的关键词、主题词,安排部分课时,让学生根据自己的兴趣,选择相应的主题,主动查找、阅读相关中英文文献,在课堂上以PPT形式进行演讲,讲解主题知识结构、分享与众不同的观点,其他学生提问互动,以多视角与思路去思考同一问题。通过角色转换以“学生讲,教师听”的模式,加深了学生对纺织复合材料某一方面的了解,锻炼了学生查阅文献、阅读文献和表达能力,同时让更多的学生参加到课堂的讨论当中,活跃了课堂氛围。

(四)创新培养,开设“第二课堂”,增加教学延伸性

通过开设“第二课堂”,拓展学生视野,培养学生科研创新能力,增加教学延伸性[7]。努力实现从灌输型、封闭型、句号型课堂向对话型、开放型、问号型课堂转变。内容包括:(1)理论融合实践的科研单位、复合材料展会、生产企业实地参观学习,使学生近距离了解纺织复合材料的生产设备与工艺,成果与动态;(2)不定期邀请国内外专家、科研学者开设专题性讲座,使学生了解研究趋势,促进学术交流;(3)创新培养,鼓励学生参加大学生创新项目、大学生超轻复合材料桥梁/机翼学生竞赛,激发学生主动性和创造性。课堂教学的转变,以学生为点,通过课堂连成线,最后汇成综合能力提升的面。

四 全面客观多元化课程考核方式

传统的课程考核侧重于对课本理论知识的考核,一定程度地限制了学生在学习过程中的主动性和积极性,纺织复合材料课程通过改革考核方式,积极引导学生转变学习的思维方式,侧重于综合能力的培养[9]。制定以平时表现(25%)+演讲表现与综述小论文(20%)+实验成绩(25%)+期末考试(25%)四方面综合的考核方式。通过上课课堂表现,根据文献查阅完成的演讲与综述性小论文,实验中的团队协作、实验成果与报告,以及期末考试对基本理论知识的理解与掌握情况等环节,充分调动学生的学习积极性、主动性,提高学生分析问题、解决问题的能力。

五 结语

纺织复合材料课程的教学改革是一项综合性、系统性工程,需要在改革与实践过程之中不断积累完善。依据复合材料发展趋势,梳理整合教学内容,引入学科研究前沿,改革教学方法与形式,利用现代多媒体手段辅助教学,回归以学生为主体,鼓励学生动手实践,引导学生独立思考,从而培养具有扎实理论基础、创新意识和实践能力的复合型人才。

参考文献

[1]徐文正,马翔,徐珍珍,等.《纺织复合材料》课程教学改革分析与探索[J].轻工科技,2015,31(02):174-175+177.

[2]卢雪峰,俞科静,钱坤.《纺织复合材料》课程互动式教学模式实践探索[J].内江科技,2015,36(09):148-149.

[3]吕丽华,王晓,李红,等.纺织材料学课程教学模式改革[J].纺织科技进展,2018(02):57-59.

[4]汪泽幸,何斌,刘超,等.纺织工程专业实验教学新模式探讨[J].纺织科技进展,2017(04):54-56.

[5]俞科静,钱坤,曹海建.浅谈《纺织复合材料》课程的教学改革研究[J].长三角(教育),2012(07):91-92.

[6]吴维仲,关晓辉,曲朝阳.“慕课”浪潮引发的高校教学改革思考[J].东北师大学报(哲学社会科学版),2015(02):190-194.

[7]杨在志,傅小明,孙虎,等.《复合材料概论》课程教学改革与实践[J].才智,2016(04):167-168.

[8]胡纵宇,刘芫健.溯本求源:大学生工程实践能力培养的三个回归[J].高等工程教育研究,2015(01):185-190.

[9]王海珍,浅谈单片机实验课程的教学改革与实践[J].教育现代化,2016,6(4):61-62.

关注SCI论文创作发表,寻求SCI论文修改润色、SCI论文代发表等服务支撑,请锁定SCI论文网! 文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/jiaoyulunwen/25549.html