SCI论文(www.lunwensci.com):

摘 要:

近30年来, 对路遥其人其作的阅读、接受、判断与评估一直处在两极分野之中。在广大读者这里, 路遥被看作“伟大的作家”, 《平凡的世界》亦被视为“人生圣经”;在专业人士那里, 路遥却被慢待冷遇, 《平凡的世界》也长期缺席当代文学史重要教材。本文通过梳理近15年来的大量材料 (如读者评论、图书馆外借数据、文学史教材提及论及情况、名刊“经典化”相关举措等) , 并主要通过考察“文学经典化”的两个要素 (读者与文学史) , 既呈现大众阵营网民发声、解读路遥的浩大声势, 也辨析“精英集团”起初冷遇路遥后来有所改观的演变态势, 由此形成如下结论:路遥其人其作一直以“民选经典”的方式走在“民间经典化”之途, 它既打破了“精英集团”的经典垄断, 也对“学院经典化”构成了微妙的影响和一定的压力。

关键词:

读者; 文学史; 民选经典; 民间经典化; 学院经典化;

基金: 国家社科基金项目“大众文化与文学生产的关系研究 (1990年代以来) ” (项目批准号:15BZW008) 的阶段性研究成果;

Between the Masses and the Elites: External Investigation of Canonization of Lu Yao

Zhao Yong

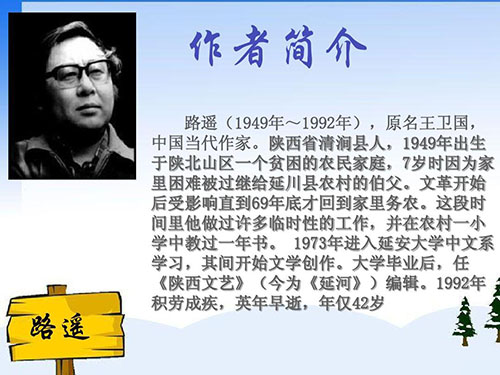

自从《平凡的世界》面世之后, 路遥其人其作就两极分化, 形成了极为不同的待遇:一方面, 他 (它) 被文学圈外的广大读者热读追捧, 绵延至今;另一方面, 他 (它) 又被学术圈内的专家学者小瞧低看, 置之不理。这种“冰火两重天”的景观已被文学研究界的有识之士命名为“路遥现象” (1) 。

实际上, 最早注意到这种现象的是北京大学的邵燕君博士。2003年, 她先是发表论文, 后又在其著作中专节谈论《平凡的世界》作为“现实主义长销书”所面临的问题:几个调查数据表明, 《平凡的世界》是读者购买最多也最喜欢的小说, 路遥则是读者“最心仪的作家”之一。但她也特别指出, “文学精英集团”对路遥其人其作却比较冷淡, 例如, 在公认的三部“学术成就高、影响大”的文学史论著中, 或者干脆“未曾提及”路遥, 或者《人生》虽被谈及, 但《平凡的世界》却被一笔带过 (2) 。

那么, 为什么会形成这种“路遥现象”呢?究竟该如何为路遥其人其作定位?这种两极分化在路遥“经典化”过程中又意味着什么?所有这些, 恰恰是笔者很感兴趣的。

一、大众阵营或读者要素:网民发声与数据说话

不妨从路遥逝世15周年说起。

2007年11月17日前后, 随着“路遥文学馆”落成开馆, 及“纪念路遥逝世十五周年暨全国路遥学术研讨会”在延安大学举行, 纪念活动弥漫开来, 荡漾开去, 形成了一种独特的文化景观。在此期间, 《路遥十五年祭》 (李建军编) 出版, 《路遥评论集》 (李建军、邢小利编选) 、《路遥纪念集》 (马一夫、厚夫、宋学成主编) 面世, 新浪网、中国网、人民网等门户网站专设纪念路遥版块, 推出纪念专辑。与此同时, 无数的路遥迷通过博客文章、百度贴吧等网络渠道, 谈阅读心得, 发怀念感言, 其浩大声势令人动容, 普通读者的声音开始大面积地浮出水面。

必须讲述我自己的一个亲身经历才能说清楚网友发声给我带来的巨大震惊。也是在这个纪念路遥的日子里, 我作短文一篇:《今天我们怎样怀念路遥》。此文先在《南方都市报》“个论版”发表, 随即又被我贴至天涯博客。没想到几天之内, 此文被点击14000多次, 跟帖160个 (此前此后的同类短文最多也就是点击4000次, 跟帖20多个) 。第一个发言的网友“正版乡下人”说:“代表部分60后、全体70后、部分80后抢沙发, 因为我发现《平凡的世界》几乎是这三部分人的接头暗号。”“五彩斑斓的竹”说:“怀念路遥, 《平凡的世界》我看了三遍, 据一哥们说他一哥们看了七遍, 是我知道的最牛的。”“川眉”说:“大一初读《平凡的世界》, 颠覆了我对以往所读全部小说的理解!……这些年来, 几乎每过一两年都会利用休假的时间读一遍《平凡的世界》。人生的阅历越深, 越觉此著作不朽!”“thrall1976”说:“……路遥在中国的地位接近于Charles Dickens在英国文学史上的地位。这个评价不包括诗人。” (3)

有那么多陌生的网友进来评论留言, 这是大大出乎我意料之外的。他们的感言三言五语, 既无论证过程, 表达也谈不上严密, 当然更不可能有什么学术含量;但他们却我手写我口, 绝假纯真, 说出了自己心中的真实感受。我在这些跟帖面前震惊, 又在一些说法面前沉思良久。例如, 当那位网友把路遥比作狄更斯时, 他是不是已在很大程度上说出了许多专家也没想过没说出的道理?

也正是那个时期, 我去新浪网翻阅“路遥逝世15周年祭”版块, 发现有“新浪博友缅怀路遥”栏目, 其中《我为什么觉得路遥才是最伟大的作家》的博文被置顶, 作者通过与当代其他作家比较, 得出了这样的结论:“我觉得路遥才是最伟大的作家, 在我的阅读中, 路遥用他的作品改变了我的精神世界甚至生活轨迹。”在随后的展开中, 这位网友告诉我们, 《在困难的日子里》和《平凡的世界》他不知读过多少遍, 在他生命最灰暗最消沉的时候, 是路遥“给了我以心灵抚慰和激励, 使我感受到了战胜饥饿、屈辱和苦难的勇气, 让我认识到了爱情、亲情和友情的价值和意义”。因此, “路遥的影响已经超越了文学的本身, 改变着我们的人生观, 价值观还有爱情观。那些所谓大师的作品, 无论他们的文学意义或者成就有多么的高, 有多么的眩目, 对于我又有什么意义呢?” (4) 在专家学者的眼中, 这样的“文学评判标准”或许不登大雅之堂, 但它并非没有存在的理由。

正当我在普通读者那里寻寻觅觅时, 王兆胜的文字进入了我的视野。他说:“在新时期中国作家中, 我最喜欢、并且对我影响最大者是路遥。”随后, 他如此交待了自己喜欢路遥的心路历程:

我还是一个大学生时, 路遥的《平凡的世界》就给我心灵以强烈的震动, 那是一个农民之子所能领略的人之艰辛与永不言败的精神。作为生长于社会底层、一贫如洗的农民之子, 我曾三次高考都名落孙山, 第四次高考才实现了自己的梦想。从这个意义上说, 在孙少平身上我看到了自己的影子, 一个不安于农村封闭落后的状况、试图以自己的努力改变命运的形象。直到今天, 这部作品一直成为我人生和精神的内在动力。前几年, 如母亲一样的姐姐突然病逝, 在极度伤心和痛苦之中, 我有幸读到了路遥的小说《姐姐》, 也可能是心有灵犀, 也可能是情之所至, 也可能是作品高尚的境界使然, 整个阅读过程竟成了一次灵魂的抚慰和洗礼。记得当时我的泪水如江河般涌流, 泣不成声, 一颗心都碎了, 但过后却有一种“楚天千里清秋”的辽阔、舒畅和自由。这是一个伟大作家和一篇伟大作品所产生的精神和艺术感染力! (5)

王兆胜是文学博士, 也是林语堂研究专家和散文作家, 长期在国内权威刊物担任文学编审。这就意味着, 如果说当年他读《平凡的世界》还是一位“普通读者”的话, 那么后来他读《姐姐》, 无疑已是一位“专业读者”了。一般而言, 专业读者往往阅人 (作家) 无数, 熟读经典, 甚至已是桑原武夫所谓的“文学方面的老油子” (6) 。而《姐姐》还能让王兆胜涕泗滂沱, 楚天清秋, 说明路遥的作品历久弥新, 具有非凡的艺术力量, 与他形成了深刻的遇合。与此同时, 作为学术中人, 王兆胜也不可能不清楚路遥其人其作在学术界遭到了怎样的慢待冷遇。为了向高雅的文学品味看齐, 或者为了不被同道中的鉴赏大师们笑话, 他原本是可以把这段比较“浅薄”也有些“跌份”的阅读经历藏着掖着的, 但他却像一个高三或大一的普通读者那样直眉楞眼地把它讲出来了。为什么他如此性情?为什么他比我还没有城府?他在专业读者与普通读者之间的自由切换究竟意味着什么?

暂不回答这些问题, 我需要继续公布我发现的一些数据材料。2009年4月, 随着新版《平凡的世界》由北京十月文艺出版社推出, 该社总编韩敬群在回答记者提问时指出:“你可以去当当和卓越的页面上看看读者留言, 在很短时间内, 读者的留言已有很多, 而且都写得有血有肉, 有特别好的细节, 说得都比我好多了, 有些读者写得很自然、感人, 称《平凡的世界》是他‘人生的圣经’。” (7) 我在2010年6月查阅当当网, 见有七八种版本或版次的《平凡的世界》陈列其中, 每个版本都有数量不菲的读者评论, 其中北京十月文艺出版社 (2009年1月版) 的读者评论最多, 达1559条, 韩敬群所言果然不虚。2010年1月, 我应邀参加北京十月文艺出版社举办的“新版《路遥全集》出版座谈会暨‘我与《平凡的世界》’征文颁奖会”, 有幸得到了获奖的全部征文 (共16篇) 。其中三等奖获得者袁伟望 (浙江省宁海县教育局教研室) 读过《悲惨世界》《战争与和平》《约翰·克利斯朵夫》等一批世界名著, 但面对路遥他依然说:“我这哪里是在读小说《平凡的世界》啊, 我这分明是在读自己的人生!我一直非常感谢路遥, 他让我筛落人性人世间的丑与恶, 让我筛选人性的善与美, 学会保存人性中的那份温暖, 学会回味人世生活的那份温馨。” (《以平凡之名———〈平凡的世界〉的深情祝福》) 另一位名叫刘广梅的北京读者 (三等奖获得者) 则如此写道:“路遥先生笔下的孙少平、高加林、田晓霞等人物在我懵懂的青春岁月, 对我树立人生观产生启迪……曾经有朋友问我, 如果想培养孩子正确的人生观和道德感, 应该让他读什么书?我毫不犹豫地回答:一本雨果的《悲惨世界》, 一本路遥的《平凡的世界》, 仅此二者足矣。” (《平凡的世界, 辉煌的人生》)

我还获得了一份来自北京师范大学图书馆外借图书排行榜 (2005年1月1日—2010年5月1日) 的统计资料。资料显示, 排名前两位的分别是白寿彝的《中国通史》 (外借1350次) 和《平凡的世界》 (中国文联出版公司1986年版, 外借1314次) 。但实际上, 这一排行榜中还有中国青年出版社2000年出版的《平凡的世界》外借197次。两个版本相加, 《平凡的世界》实际外借次数1511次, 已稳居第一。此外, 据报道, 《平凡的世界》近年来在全国许多高校的“出镜率”都很高, 并连续四年 (2012—2015) 荣登“浙江大学图书馆年度借阅排行榜”榜首 (8) 。更有专业人士通过对国内20所“985工程”高校图书借阅排行榜分析, 得出一项重要数据:《平凡的世界》在2015年度登榜频次最高, 位居22种图书之首。作者因此形成的一个结论是:“该书在2015年最受高校读者欢迎。” (9)

我也择要公布我本人完成的一项调查结果。2014年春季学期, 我曾设计一张含有14个问题的《关于路遥的调查问卷》, 发放给听我“文学理论专题”课的大二同学 (2012级) 。本次调查共发放与回收问卷117张, 其中17人未作任何回答。由此可大体推算出85.5%的听课学生读过路遥。在“你读过路遥的哪些作品?”这一问题之下, 回答《人生》46人, 《平凡的世界》83人, 《早晨从中午开始》31人, 《在困难的日子里》5人, 《路遥文集》5人。在“你是通过什么方式读到路遥作品的?”问题之下, 回答“他人推荐”55人, “传媒推荐”7人, “偶然看到”27人, “其他”11人。在“你认为路遥作品的优势在于”这一问题之下, 回答“很励志”11人, “很先锋”1人, “能提供某种写作典范”8人, “能让人获得某种人生感悟”62人。此外, 回答“很励志”和“能让人获得某种人生感悟”者还有10人。在“如果用一句话, 你如何评价路遥?”的问题之下, 除23人未作任何评价外, 正面或偏中性的说法有:“伟大而有深度的作家”“给人人生启示的作家”“贴近心灵的作家”“懂得生活的作家”“写乡土的传统作家”“当代作家的典范”“朴实勤奋的写作者”“敏锐而正统的作家”“应该认真去读并感受的作家”“朴实无华的讲故事的人, 给人以生生不息的力量”“小说中的现实令人感慨万千, 很现实的作家”“用生命写作”“平凡的世界不平凡的路遥”“改革时代的记者”“70年代生人的偶像”“本可以享有更高的声誉和成就”“当时的通俗文学, 如今进入了经典”“路遥知马力, 日久见文心”“宗教式的虔诚与爱情式的激情”“很励志, 有忍耐力, 宗教苦修情怀, 人道主义关怀”“写实、质朴、励志, 有黄土地的味道”“朴实的农民大哥用朴实的话讲朴实的道理”……

其中也有五条不太正面或较负面的评语, 如“励志但毫无创新”“勤奋但不够天才, 只是平凡记录了他看到的时代”“有文学梦, 很努力, 但不深刻, 也没有多美, 情感表现不复杂的作家”等。

2012级的本科生同学大都是“90后”, 与“60后”“70后”“80后”相比, 他们对路遥其人其作的看法似乎要更客观更理性一些, 但很显然, 路遥在他们那里依然是知名度很高的作家, 他们也大都在初高中阶段 (57人) 与大学初级阶段 (43人) 完成了对路遥代表作的阅读。而在更年轻的清华学子 (2015级) 那里, 他们在即将入学之际便收到了校长邱勇所赠的《平凡的世界》。虽然这种“奉旨读书”并非最好的阅读状态, 但正如清华大学中文系王中忱教授指出, 尽管他起初担心这些本科新生自小生活优裕, 一路接受精英教育, 理解“平凡”人物的人生际遇、心底波澜和喜怒歌哭或许吃力, 但读过他们的随感之后, 他“不仅感到原来的担心已经没有必要, 还从同学们对路遥小说的解读获得了惊喜”。因为尽管确有同学“对路遥小说所描述的年代氛围和生活情景感到陌生, 但这最终并没有成为他们走进‘平凡的世界’的障碍” (10) 。这也意味着, 路遥与其《平凡的世界》走向更年轻的“95后”那里时畅通无阻。

如果从《平凡的世界》第三部发表 (刊发于《黄河》1988年第3期) 和126集的《平凡的世界》在中央人民广播电台播送结束 (1988年8月2日) 算起, 这部作品在世已达30年之久。30年来, 它几易出版社, 印数多少, 盗版几何, 又有多少读者读过, 实际上是无法统计的。但就我目前掌握的资料数据来看, 前15年它在读者中口碑很高、阅读者众, 后15年它依然长销不衰, 不断有年轻的读者加入其中, 恐怕已是不争的事实。同时也需要注意的是, 20世纪八九十年代, 由于缺少发声渠道, 路遥其人其作只是以“口头文化”的方式传播, 其口耳相传之言也就随风飘散, 无迹可求, 读者仿佛成了“沉默的大多数”。世纪之交以来, 随着网络与种种新媒体的兴盛, 普通读者方才获得了畅所欲言的表达空间, “读者评论”仿佛也才进入到“书面文化”时代。所有这些, 对于路遥其人其作的经典化进程究竟意味着什么呢?让我们暂时放下这一问题, 先来看看“精英集团”的举动。

二、“精英集团”或文学史要素:冷遇景观与善待迹象

由于邵燕君在其分析中主要提到了三本文学史论著, 我们依然可从这三本著作说起。

三本著作中, 杨匡汉、孟繁华主编的书已增补修订为《共和国文学60年》 (人民出版社2009年版) 再度面世, 但它既非严格意义上的教科书, “未曾提及路遥”的局面也几无改观, 这里便可存而不论。陈思和与洪子诚的那两本虽也再版, 但前者似未修订, 后者虽有修订, 但关于路遥并无多少改进。所谓“似未修订”, 是因为据笔者粗略比对, 陈版文学史第二版只是删去了初版的“后记”, 增加了一个“附录三” (《关于当代文学史教学的几点看法》) , 两个版本的正文页码则完全对应, 一模一样。这意味着《平凡的世界》依然被一笔带过 (11) 。与初版本相比, 洪版修订版把原来一小节的“历史创伤的记忆”调整扩展成了一章内容。因为这一修订, 路遥与《人生》出现了一下———“有的批评家, 还把《人生》 (路遥) 、《鲁班的子孙》 (王润滋) 、《老人仓》 (矫健) , 以及贾平凹、张炜的一些小说, 也归入这一行列 (笔者注:指‘改革文学’) ” (12) 。虽然只有寥寥几句, 但它毕竟打破了洪版教材正文中对路遥“只字不提”的局面。

为什么洪版文学史如此对待路遥?在未找到直接说法之前, 我只能推测一二。洪子诚先生曾经说过:“一般来说, 在我们这里, 文学教科书 (或所谓‘当代文学史’) 在对待作家作品上, 态度总是持相对的稳重、‘中庸’的倾向。” (13) 这种稳重和中庸, 或许对他几乎不提路遥构成了一定影响。另一方面, 作为一本个人独著、个性化色彩较浓的文学史, 恐怕也确实“受制于个人的精力、学识、趣味的限制” (14) , 因为仅就个人趣味而言, 洪先生就读不进金庸的小说。即便当年读硕士的邵燕君相劝, 他也依然“确实读不下去” (15) 。

金庸自然不好与路遥作比, 我以此为例只是想说明, 读不进金庸小说的洪子诚先生或许也不一定能读得进《平凡的世界》。于是, 虽然已成博士的邵燕君又一次向老师建言 (可以把她那篇文章中涉及洪版文学史部分看作是对洪老师的委婉提醒) , 但洪版修订版并无多少改观。在这一问题上, 老一代学者的执着与坚守既让人敬佩, 也让人觉得有些遗憾, 因为根据他的最新说法, 由于年龄和精力方面的原因, “我不会再去修订我编写的文学史” (16) 了。

这两部教科书如此, 其他文学史又怎样呢?据一篇硕士论文统计, 在1986—2010年出版的76部中国现当代文学史中, 对路遥其人其作有所分析者16部, 仅占所有文学史的五分之一。论文详细罗列了对路遥只字未提的权威教材20部, 又更详细地介绍了对路遥有所分析却比较边缘的教材约10部 (17) 。虽然有所分析的教材中有的对路遥列了专章 (如特·赛音巴雅尔主编:《中国当代文学史》, 民族出版社1999年版) , 有的对《平凡的世界》详细论述 (如郑万鹏:《中国当代文学史 (1949—1999) 》, 华夏出版社2007年版) , 但由于种种原因, 它们还无法形成多大影响。

这种对路遥的忽略也延续在其他性质的文学史中。例如, 据笔者统计, 在张健教授总主编的《中国当代文学编年史》 (山东文艺出版社2012年版) 中, 张清华主编的第五卷 (1976.10—1984.12) 贾平凹出现61次, 路遥出现14次;蒋原伦主编的第六卷 (1985.1—1989.12) 贾平凹出现51次, 路遥出现6次;张清华主编的第七卷 (1990.1—1995.12) 贾平凹出现31次, 路遥出现3次。这里选择贾平凹与路遥对比, 是因为他们在80年代差不多是同时出道的作家。而贾平凹在编年史中出现的次数远高于路遥, 原因虽然也更加复杂 (例如80年代中后期路遥埋头创作《平凡的世界》, 很少在媒体露面也很少有其他作品面世) , 但显然也与分卷主编对两个作家的重视程度和对其相关材料的挖掘程度有关。因为笔者也主编了其中两卷, 对总主编的意图及讨论产生的“编纂方案”非常清楚。比如, “建国后去世的作家 (一般作家除外) , 去世时一般应有集中的评价, 但须以史料 (观点摘编) 形式出现”, 此为编写原则之一, “评价”的篇幅则视作家的重要程度而定。笔者主编的第八卷在王小波去世时有1350个字的评价 (第151—153页) , 而路遥去世时的评价却只有740字 (第276—277页) 。我个人以为, 这样的字数与路遥的重要程度并不相称。

正是因为目前的文学史教材依然对路遥轻视颇多, 才引发了清华大学中文系教授解志熙的如下感叹:“在所谓学术中心的高层学术圈子里, 《平凡的世界》其实是备受冷遇的。”他说严家炎先生前些年领衔主编《二十世纪中国文学史》, 路遥名字只是顺便提及。“说来惭愧, 我也是该书的编写者之一, 但这部分不由我写, 所以我也无可奈何。” (18) 北京大学中文系素有教授“被学生所促动”、进而去关注某位当代作家的传统。比如, 金庸除洪子诚不为所动外, 钱理群、严家炎等人对他的关注与研究, 都与年轻学子的推动和督促有关 (19) 。严家炎先生更是指出, 他在1995年开设“金庸小说研究”课, “并非为了赶时髦或要争做‘始作俑者’, 而是出于文学史研究者的一种历史责任感” (20) 。路遥没有被严先生重点关注, 究竟是北大学生不给力“促动”不够, 还是路遥在文学史中的地位与“介于雨果与大仲马之间” (21) 的金庸相去甚远无甚可谈, 或者是所谓的“历史责任感”只是因人而异因势利导?所有这些我都不宜妄加猜测。我之所以提出这些问题, 是觉得连解志熙这种置身于当代文学界的专业人士都如此感叹、无能为力时, 路遥在学院派那里的待遇之差也就可想而知了。

当然, 也不是没有改观。早在路遥逝世十周年之际, 李建军便写出重要文章, 分别在“为谁写”“为何写”“写什么”“如何写”四个层面释放路遥其人其作的价值与意义 (22) 。此前此后, 陕西师范大学李继凯, 兰州大学 (后调入陕西师范大学) 的赵学勇, 延安大学的梁向阳 (厚夫) 、惠雁冰等也在撰文著书, 解读路遥。他们无疑都属于学院派, 但他们为路遥的鼓与呼、论与辩又往往会被学界误读为“乡党情谊”。在路遥研究中, 也有越来越多的年轻人加入进来。据笔者在中国知网硕博士数据库中统计, 2001—2017年, 以路遥为题的硕士论文达88篇, 但博士论文是零篇。虽然这一数据并不十分准确, 但大体上也能看出一种学院心态:把路遥作为博士论文选题, 或许会被一些博士生掂量再三, 感觉份量不够;或许会被其导师劝阻, 觉得无甚可做。而硕士论文尽管研究路遥者已经不少, 但由于水平、规模等问题, 也由于人微言轻, 他们的声音还不能对主流研究构成多大影响。

在这一改观中, 有两个动向也值得一提。北京大学的陈晓明教授2009年出版教科书《中国当代文学主潮》, 其中有两处论及路遥:一处简要分析《人生》 (约736个字) , 另一处更简要地谈论《平凡的世界》 (约420个字) 。虽然这种分析与讨论还无法与贾平凹相提并论 (陈书在寻根文学一节谈及贾平凹约1900个字, 后面论及《废都》约3100个字) (23) , 但与其他对路遥只字不提或一笔带过的教材相比, 这已显得很不容易。更值得注意的是, 该教材在四年后修订再版, 除保留对《人生》原有的分析外, 还加大了对《平凡的世界》的分析力度 (共计约1450个字) 。陈晓明原是中国当代先锋文学的守护者与阐释者, 路遥此前应该不在他的关注范围之内和话语谱系之中。他能在其教材中提及路遥, 并在修订版中加大对《平凡的世界》的论述篇幅, 既指出这部作品在艺术表现手法上“并无特别创新之处”, 也承认“叙事的展开气势恢弘, 起承转合, 章法有序, 足见路遥的功力” (24) , 或许说明他已在一定程度上走出了先锋文学的迷雾?同时, 他对路遥青眼相加虽不宜做过度阐释, 但是不是也意味着路遥作品经过民间力量的多年推动已对学院派构成了某种触动乃至影响?是不是新一代文学史研究者已经或正在放弃他们的“傲慢与偏见”, 准备与路遥握手言和?

另一个动向来自于中国人民大学程光炜教授与他的博士 (生) 团队。从2005年起, 程光炜带领其博士生“重返80年代”, 把这一文学史研究工作做得有声有色。正是在这一“重返”活动中, 程光炜对“路遥现象”展开了某种反思。在他看来, “虽然路遥的文学史定位现在还是一个问题”, 但重返历史现场, 显然已无法在他面前绕道而行。尤其是改革开放以来, 由于中国社会所发生的巨大历史变迁, “奋斗、人生、劳动、尊严、生命”等等概念重新进入人们视野, 并被知识界加工再造。而这些概念又“反复地繁衍生产着路遥的文学史形象, 繁衍生产着他的小说的意义和价值”。因此, “把路遥小说放在文学史的环境之外”“重新观察”是必要的 (25) 。可以把这一思考看作是师生互动之后的一个结晶, 因为在其弟子杨庆祥、黄平和杨晓帆的相关论文中, 路遥研究已显露出新的迹象。而“重新观察”路遥, 首先意味着对路遥的重视, 其次对于路遥研究来说, 也有可能开辟出一条新的路径。从这一意义上说, 这一工作是值得尊敬且意义重大的。这也意味着学院派并非精诚团结铁板一块———当一些文学史研究者对路遥视而不见、对路遥研究停滞不前时, 程光炜与其学术团队却在“学术中心的高层学术圈子里”挑起了这个重担。正所谓“东方不亮西方亮, 黑了南方有北方”。

但我也有一些疑惑:把路遥其人其作放在文学史环境之外, 是要进行韦勒克所谓的“外部研究”还是另有深意?如此一来, 路遥与文学史又将是怎样一种关系?程光炜提倡文学史研究的“陌生化”, 而所谓“陌生化”, 其要义之一“就是你们也应该对我今天所讲的内容产生怀疑”, 进而“质疑和逼问讲演者”“你这样研究问题的目的到底是什么?” (26) 那么我的问题来了:路遥本来就不在文学史中您所谓的那个“毋庸置疑的文学经典谱系”之内, 您这样研究用意何在?是要像美国人那样“开放经典” (open the canon) 呢, 还是预先更换一套话语系统, 把本未纳入“学院经典化”进程中的路遥先“去经典化” (decanonization) , 干脆把他打发到文学经典的谱系之外?

把问题“陌生化”到如此程度之后, 其实我本人也被搞糊涂了。为了消除自己的疑惑, 我不得不面对杨庆祥博士的研究成果了。

必须承认, 杨庆祥发表于2007年的论文 (《路遥的自我意识和写作姿态———兼及1985年前后“文学场”的历史分析》, 《南方文坛》2007年第6期) 既新意迭出, 又锋芒毕露, 但也把许多复杂的问题简单化了。比如, 说路遥“对柳青的认同, 实际上是对毛泽东时代文学遗产的认同”, 便既失之简单, 也显得武断, 因为A认同B, B又认同C, 所以A就认同C, 这是“小胡同赶猪”式的思维方式。更何况, 后来者对前辈作家除了“致敬”, 至少还有“影响的焦虑”。当然, 这些都还算是枝节问题, 更值得思考的还是作者推出的其中一个结论:“如果站在一种‘泛现实主义’的立场上来夸大路遥的地位, 也同样值得怀疑, 因为一个事实是, 路遥的最高成就其实止步于《人生》, 他此前的一些并不出色的作品都是《人生》的准备, 而此后的《平凡的世界》无论从现实主义文学的各种评判标准来看 (主题、人物、思想、结构等等) 都不过是《人生》的‘加长版’, 这些是否能够支撑路遥作为一个‘经典’作家的地位, 还有待时间的考证。” (27)

《平凡的世界》是不是《人生》的“加长版”这里暂且不论, 我更想表达的意思是, 当杨庆祥借助于洪子诚和陈思和的两部文学史、李陀的先锋文学读者观, 以及1985年以来的“纯文学观”来质疑或者忧虑路遥的“经典”作家地位时, 他或许也处在其导师所谓的“已经被别的研究所规训、所遮蔽” (28) 的过程之中了。因为他后来坦承:“在整个本科阶段, 路遥并没有进入我的阅读视野。虽然当时也有老师在课堂上谈到路遥, 但是我从心理上对他有种排斥感, 认为他是一个很‘土’的作家, 其时我认为余华、莫言等‘先锋作家’更‘洋气’, 更能证明我作为一个中文系学生的优越感。” (29) 这段真情表白让我意识到的问题是, 先锋文学究竟在多大程度上塑造了我们的审美趣味?它们所形成的文学成规对我们究竟构成了怎样的影响?崇尚“怎么写”的先锋文学是不是一定高于追求“写什么”的现实主义文学?我们是不是能向罗蒂学习, 既欣赏纳博科夫式的“私人完美”, 也欣赏奥威尔式的“社会正义” (30) , 从而在两者之间做到“亦此亦彼”?

于是, 尽管我认为程光炜及其团队的“祛魅之举”更多带有“文化研究”的意味———他们很可能已不再关注“何谓真正的经典”“经典的价值和意义几何”这类传统问题, 而是在解构中建构, 甚至在追问“谁的经典”和“谁的经典标准”———但是, 这种质疑也同样具有价值和意义。因为它既是逼问与反思, 却也在不经意间中了埋伏, 成了路遥其人其作“民选经典”学院化过程中的必要环节。

三、民选经典或民间经典化:路遥其人其作的绿色通道

现在必须直面路遥经典化这个问题了, 但若想把这个问题说透, 我依然需要从路遥逝世15周年前后说起。

2007年前后, “当代文学经典化”逐渐成为一个重要议题。于是, 以此论题之名, 投标立项、拿来国家重大课题者有之, 呼朋唤友、反复召开学术研讨会者有之。与此同时, 一些重要的批评家开始摇旗呐喊, 发声响应, 一些重要的评论刊物也开始集思广益, 开辟“经典化”阵地。程光炜教授特别指出:从2006年开始, 《当代作家评论》开启了当代作家经典化过程。撰文响应者“堪称当前中国文学批评的主力阵容。它的重要性在于他们不仅来自文学界的主流社会, 是名牌大学教授, 而且还担负着推介、宣传和传播当代文学作家和作品的重任。某种意义上, 这个经典作家名单及其认同式的权威批评, 已经对文学史研究和大学课堂教学产生了显著影响” (31) 。

我还可以顺着程式思路, 对《当代作家评论》的经典化举动做些补充。2006年至今, 该刊曾对贾平凹、莫言、王蒙、王安忆、阎连科、范小青、苏童、阿来、格非、张承志等作家做过“研究专辑”, 格非与余华享受过“先锋回顾专辑”的待遇。在这些作家中, 贾平凹和莫言的待遇最为隆重, “研究专辑”一开始就是以他们 (2006年第3期与第6期) 打头阵的。莫言获得“诺奖”之后的2013年, 该刊又推出了“莫言专号” (第1期) 、“贾平凹专号” (第3期) 和“阎连科专号” (第5期) 。2015年, “前度刘郎今又来”, “莫言研究专辑” (第6期) 二度面世。2016年, 该刊开辟“寻找当代文学经典”专栏, 莫言与贾平凹一前 (第5期) 一后 (第6期) , 再次成为入选的头两位作家。我还注意到, 主持人在开栏语中特意借用斯蒂文·托托西之说, 把“经典化”看作一个“累积”过程, 并借用其“文本、读者、文学史、批评、出版、政治”等要素阐述之, 固定之 (32) 。

但据笔者统计, 《当代作家评论》在对当代作家长达11年 (2006—2016年) 的经典化遴选过程中, 不仅没有为路遥做过“研究专辑”, 而且没有发表过一篇专论路遥其人其作的文章。只是到2017年 (第1期) , 才以“路遥研究小辑”之名发表了两篇论文。两位作者的身份 (其中一位是第一作者) 其一是硕士研究生, 其二是地方院校的讲师。也就是说, 在经典的先期遴选中, 路遥本来就没被“文学史”这个要素重视, “累积”起来的“文化资本”严重不足, 随后又有十年左右未入打造经典的“名刊”法眼, “累积”更是无从谈起。即便近年有“研究小辑”面世, 但研究者既不是来自“文学界主流社会”的大牌批评家, 也不是“名牌大学教授”。在今天这个连山西煤老板都懂得如何进行“炫耀性消费” (conspicuous consumption) 、怎样获得“展示价值” (exhibition value) 的年代, “经典化”浪潮的推波助澜之势、烘云托月之法更是要看名气、摆阵容、论规模、讲排场。仅凭研究生或讲师写写文章, 仅在《延安大学学报》或《榆林学院学报》之类的刊物上发表研究成果, 路遥能够完成其经典化的“累积”吗?或者更尖锐的问题是, 路遥进入到经典化的过程之中了吗?

这正是我们必须面对的一个关键问题。在托托西提出的“经典累积形成理论” (a theory of cumulative canon formation) 中, “读者”被他认为是“经典形成的关键因素” (33) 。但事实上, 在具有中国特色的“当代文学经典化”进程中, 读者因素一向是缺席的。我们当然不应该否认撰写“研究专辑”论文的大牌批评家、编写“文学史”教材的名牌大学教授也是读者, 但他们往往又是被纯文学养育过、被先锋文学洗礼过的“高级读者” (advanced readers) 或“文艺读者”。作为这类读者, 首先他们长于学院之中, 是“东总布胡同”的“面包派”;其次, 他们的审美趣味或者高雅纯正, 是纯文学的“美食家”, 或者剑走偏锋, 是先锋文学的“学者粉” (scholar-fans) ;再次, 他们在经典遴选之中无疑都是有情怀有担当且大公无私的, 但是, 谁又有本事走出哈兹里特所说的那个怪圈呢?———“当代作家大致可以分为两类———你的朋友或你的敌人。对前者我们总是太有好感, 对后者我们总是成见太深, 于是我们便无法从中获得阅读之乐, 也无法给予两者公正的评价。” (34) 最后, 他们的“经典化”之举既箭在弦上, 势在必发, 也显得伟大光荣正确, 但如果借用布迪厄的视角打量, 一切都变得不再简单。当年的美国新批评家们把现代主义诗人诗作请进来, 奉为经典;把不合其口味的作品赶出去, 让它们沦落为街头的大众文化, 实际上动机并不纯正。因为只有如此操作, 才能既确保文学的审美难度和“高大上”品位, 也让阐释它们的人从中受益———教授积累了文化资本, 批评家提升了符号价值 (35) 。中国当然不是美国, 但中国的大学教授和批评家们在“比学赶帮超”中是不是也会活学活用乃至心照不宣?凡此种种, 都让没有“读者要素”或只有“文艺读者”没有“普通读者”的“当代文化经典化”显出了几分可疑。

正是在这一意义上, 我觉得重视经典化过程中的读者要素是至关重要的;也正是在这一意义上, 路遥其人其作的经典化过程才显得既与众不同, 又提供了一个绝佳的范例。

可以先从路遥的读者观谈起。在中国近70年的当代文学史中, 如果说前30年读者意识最强 (没有之一) 的作家是赵树理, 那么后40年中, 路遥则算得上读者意识非常明确的作家之一了。早在《人生》出版之初、社会反响巨大之际, 他就向责编王维玲表达过他对读者的看重:这部作品“使我愉快的是, 它首先拥有了广泛的读者”, “评论家的意见当然应该重视, 但对作家来说, 主要是写给广大读者看的, 只有大家看, 这就是一种最大的安慰” (36) 。并非主要写给评论家读而是写给广大读者看, 此为路遥与当年先锋作家的最大区别。而实际上, 中国当代的不少作家虽然也希望他们的作品拥有读者群, 但许多时候, 他们的“理想读者” (ideal reader) 更是大学教授、作家同行、著名评论家、文学期刊主编, 甚至某个奖项的评委;他们所希望者, 或许就像萨特所言:“斯丹达尔的读者是巴尔扎克, 而波德莱尔的读者是巴尔贝·德·奥尔维利, 至于波德莱尔本人又是爱伦·坡的读者。文学沙龙变得多少有点像头衔、身分相同的人的聚会, 人们在沙龙里怀着无限的敬意低声‘谈论文学’。” (37) 路遥当然不是圣人, 他也希望他的作品被“理想读者”相中, 但除此之外, 他更在意“虚设读者” (virtual reader) , 更追求如何“用生活的真情实感去打动读者的心”, 如何让自己的作品“引起最广大读者的共鸣”, 这是他所理解的“真正的艺术作品的魅力”所在 (38) 。于是, 当这种读者意识成为路遥写作理念中的重要元素之后, 它甚至参与了他的选择, 帮助他坚定了《平凡的世界》所要坚守的现实主义创作方向:

考察一种文学现象是否“过时”, 目光应该投向读者大众。一般情况下, 读者仍然接受和欢迎的东西, 就说明它有理由继续存在。当然, 我国的读者层次比较复杂。这就更有必要以多种文学形式满足社会的需要, 何况大多数读者群更容易接受这种文学样式。“现代派”作品的读者群小, 这在当前的中国是事实;这种文学样式应该存在和发展, 这也毋容置疑;只是我们不能因此而不负责任地弃大多数读者不顾, 只满足少数人。更重要的是, 出色的现实主义作品甚至可以满足各个层面的读者, 而新潮作品至少在目前的中国还做不到这一点。 (39)

现实主义创作方法与读者大众的关系是一个很大的话题, 值得专文探讨, 我这里想要说明的是, 当路遥如此在意大多数读者的需要, 并因此相中现实主义这一“常规武器”时, 他也就最大限度地成为了萨特的精神盟友。萨特认为:“没有为自己写作这一回事, 如果有人这样做, 必将遭到最惨痛的失败。”写作就是“作家向读者的自由发出召唤”, 阅读则是“作者的豪情与读者的豪情缔结的一项协定”。正是在这一意义上, 萨特反对作家“为度假的灵魂写作”。为了解决“我们有读者, 但没有读者群”的历史难题, 他甚至大声疾呼作家介入或占领“大众媒体”的重要性, 因为这是“征服潜在的读者群的确实办法” (40) 。

在20世纪80年代的存在主义“萨特热”中, 萨特是否对路遥构成过影响, 这在今天看来已不太重要 (尽管这是一个值得开掘的论文选题) , 重要的地方在于, 路遥的写作追求与萨特的呼吁如此契合, 以致我们没办法不在两者之间产生联想。许多人都回忆, 路遥是有着政治抱负的作家。路遥的生前好友海波更是指出, “作家首先应该是政治家, 政治上不敏锐、不正确、不坚定, 写得再好也是‘鸡零狗碎’‘小儿科’” (41) , 此为路遥的一贯主张。既如此, 路遥就不可能像海波那样“守住自家坟头哭”, 而是要向巴尔扎克学习, 让作家成为一个时代和社会的“记录员”, 让小说成为一个“民族的秘史”, 同时让其作品最大限度地走向广大的普通读者大众之中。唯其如此, 文学才能介入现实, 改变社会, 影响世道人心, 从而也才能把他所理解的文学功能发挥极致, 把他的政治抱负落到实处。在路遥生前, 《人生》就被改编成电影、广播剧, 《平凡的世界》则先被中央人民广播电台“小说连播”, 后被改编为14集电视连续剧 (张宝庆主演) , 这既是机缘巧合, 但又何尝不是作家介入“大众媒体”的成功范例?路遥在兴奋之余既感慨“它们与大众的交流是那么迅速而广大, 几乎毫无障碍” (42) , 同时是不是也让他意识到了自己与读者 (听众或观众) 的息息相通和心心相印?果如此, 他在生前就应该自豪与庆幸, 因为虽然远隔千山万水, 虽然已经斗转星移, 但他实际上已几近完美地落实了萨特的文学方案。

必须结合路遥的个人遭际、政治抱负和写作理念才能说清楚这一问题, 也必须联系80年代的理想主义情怀与英雄主义气质才能完善这一问题, 但此处我将不再展开。我想指出的仅仅在于, 路遥经历了真正意义上的“作者之死”, 但他的追求并未扑空, 他的作品也没有速朽。恰恰相反, 在90年代以来的非主流文学空间中, 路遥其人其作越来越被读者拥戴与阅读, 《平凡的世界》甚至成了他们的心中圣经与人生指南, 成了影响到网络作家并被猫腻称之为“我看过的最好一本YY小说” (43) 。于是, “作者之死”与“读者之活”也就缠绕成一道独特的文学风景。为什么那么多的读者会去读《人生》或《平凡的世界》?为什么无数网友会发出“我这哪里是读小说, 分明就是在读自己的人生”之类的感叹?为什么许多人通过读《平凡的世界》确立或改变了自己的人生观、价值观、世界观乃至爱情观?让我们先来看看清华大学大一新生邢成博的回答:“路遥并没有讲述一个所谓‘逆袭’的励志故事, 却给人们的心中注满了力量。”何以如此?“我的看法是, 一个故事的力量来自于四个字———感同身受。” (44) 他随后的分析虽然还显得稚嫩, 但它已逼近了那些深刻的接受美学道理:移情、共鸣、代入感、内模仿、物我同一、寻找自己。

因此, 当许多读者读路遥读出了无奈与忧伤、温暖和感动, 甚至读得或泪如雨下或汗不敢出, 把自己读成了高加林, 又把孙少安读成了他自己时, 这绝非小儿科, 也不是没出息, 而是走进了文艺心理学所谓的“卡塔西斯” (katharsis) 或“寓教于乐”之中, 走进了社会心理学所谓的“身份认同”和“文化认同”之内, 从而让文本形成了费斯克所谓的“符号生产力”与“声明生产力” (enuneiative productivity) , 并且印证了罗蒂所谓的文学经典所具有的“激励价值” (inspirational value) 。这些读者被击中、被感动、被净化、被励志之后, 他们深知“独乐乐不如众乐乐”, 于是情不自禁, 奔走相告, 说心得, 谈体会, 一传十, 十传百, 受众越来越多, 雪球越滚越大, 及至创建了自己的民间阅读组织 (如“《平凡的世界》吧”) , 形成了自己的“阐释群体” (interpretive community) 。一旦这股力量在暗中涌动, 在网上发声, 无名的读者便开始显山露水, 从而也构成了文学经典化过程中的一个重要元素。

走笔至此, 我必须借用并改写赵毅衡先生发明的一个概念了。赵毅衡认为经典更新原来主要是专家学者的事情, 但时至今日, 普罗大众成为文学场的闯入者, 于是有了“群选经典”。但大众往往不按常理出牌, 他们“是用投票、点击、购买、阅读观看等等形式, 累积数量作挑选, 这种遴选主要靠的是连接:靠媒体介绍, 靠口口相传, 靠轶事秘闻, ‘积聚人气’成为今日文化活动的常用话” (45) 。我大体同意赵毅衡教授的分析, 并且认为“专选经典”和“群选经典”是经典化过程中的重要分析范畴。但是, 我并不同意他在全然否定的层面对“群选经典”所形成的判断。因为群选活动是复杂的, 其中既有他所谓的盲目追随, “全跟或全不跟”的人群 (这种情况在文学商业化时代体现得尤其明显) , 又有像读《平凡的世界》的人群。后者虽然并非专家学者, 但他们也在比较、鉴别、分析、判断, 他们的分析固然业余, 缺少专业水准, 但并不意味着不值得认真对待。因此, 我觉得把“群选经典”改为“民选经典”, 并赋予其正面价值是非常必要的。

于是, 当路遥其人其作不被专家学者待见、不被“专选经典”看好之时, 普通读者便为他们喜爱的这位作家开辟了“民选经典”的绿色通道。因此, 如果说莫言等在世作家是通过精英集团与专业人士精心打造, 通过重要奖项 (比如诺贝尔文学奖) 加以确认, 从而走在经典化之途的话;那么, 路遥这样的离世作家却主要是通过大众阵营与民间力量的阅读与推动, 运行在另一条经典化道路上的。“学院经典化”既拥有“文学史”权力, 也越来越财大气粗, “民间经典化”自然无法与之相提并论。但后者靠真正的民心浇灌, 靠真实的阅读推动, 靠持久的信念维护, 充分体现了启功先生所谓的“做事诚平恒”的特点。而当那么多的读者愿意反复阅读《平凡的世界》甚至把它读到七遍时, 这样的作品实际上也走进了学院派所制定的经典评判标准之中。因为布鲁姆就说过:“一项测试经典的古老方法屡试不爽:不能让人重读的作品算不上经典。” (46) 凡此种种都提醒我们, 对“民间经典化”熟视无睹既是对“读者要素”的漠视, 也可能会与伟大作家与经典作品失之交臂。而在路遥这一个案中, 无论是陈晓明在其文学史著作中向其示好, 解读分析, 还是程光炜及其团队对路遥研究另辟蹊径, 追问质疑, 或许都可以看作“文学经典化”过程中“民间”已对“学院”构成微妙影响, 造成一定压力。这种影响往往看不见摸不着, 有时候, 一个帖子, 一篇文章, 一次演讲, 很可能都会让专业人士的心理发生细微变化, 进而引发他们重估重判, 最终在“重写文学史”中做出某种“经典修正” (canon transformation) 。而从某种意义上看, 追问与质疑更意味“民选经典”进入到专业人士的思维框架与价值谱系之中, 标志着学院派的敞开与接纳, 是“坏事变好事”。因为按照赵毅衡观点, “专选经典”的形成与更新恰恰是需要批评与反批评的。这就是为什么我说程光炜等学者“中了埋伏”的原因。

当然话说回来, 我之所以为“民选经典”辩护, 主要还是因为它是“弱势群体”, 而并不意味着“民间经典化”就完美无缺, 无懈可击。正如“学院经典化”已有“集权主义”倾向, “民间经典化”又有“民粹主义”色彩。它们真正需要的是消除成见, 互通有无, 取长补短, 共同进步, 这样才有助于“文学经典化”的充实与完善, 巩固与提高。而路遥, 像中国当代的许多作家那样, 他的经典化之旅也依然处在“现在进行时”中, 远未真正完成。他与他的作品究竟还能走多远, 他能否成为网友所谓的文学史中狄更斯式的人物, 我们也将拭目以待。

注释(参考文献):

1 参见赵学勇:《“路遥现象”与中国当代文坛》, 《小说评论》2008年第6期。

2 邵燕君:《倾斜的文学场---当代文学生产机制的市场化转型》, 第160-166、170-171页, 江苏人民出版社2003年版。

3 拙文及跟帖参见“赵勇专栏”, 《今天我们怎样怀念路遥》, 2017年11月21日, http://blog.tianya.cn/post-362739-11806739-1.shtml。

4 漠北向南:《我为什么觉得路遥才是最伟大的作家》, 2007年10月21日, http://blog.sina.com.cn/s/blog_4b8e1ca 401000c5s.html。

5 王兆胜:《天唱的绝响》, 马一夫、厚夫、宋学成主编:《路遥纪念集》, 第398页, 人民文学出版社2007年版。

6 [日]桑原武夫:《文学序说》, 孙歌译, 第80页, 三联书店1991年版。

7 陈川:《〈平凡的世界〉:70后当年的励志书》, http://www.zhlzw.com/lz/lzcg/87621.html#信息时报。

8 参见张冰清:《关于名著这件事美国学生比我们爱得更深沉》, 《钱江晚报》2016年2月14日, 第A6版。

9 吴汉华、姚小燕、倪弘:《我国“985工程”高校图书借阅排行榜分析》, 《大学图书馆学报》2016年第6期。

10 (18) (44) 史宗恺主编:《续写岁月的传奇:清华学子感悟〈平凡的世界〉》, 第407页, 第16页, 第223页, 清华大学出版社2016年版。

11 陈思和主编:《中国当代文学史教程》 (第二版) , 第240页, 复旦大学出版社2017年版。

12 (14) 洪子诚:《中国当代文学史》 (修订版) , 第259页, 第401页, 北京大学出版社2007年版。

13 洪子诚:《作家姿态与自我意识》, 第128页, 北京大学出版社2010年版。

14 洪子诚:《问题与方法:中国当代文学史研究讲稿》, 第241页, 三联书店2002年版。

15 丁雄飞:《洪子诚谈中国当代文学史》, 微信公众号《上海书评》2018年2月25日。

16 参见王海军:《路遥接受史论》, 第16-20页, 硕士学位论文, 四川师范大学文学院, 2010年。

17 参见戴锦华主编:《书写文化英雄---世纪之交的文化研究》, 第135-137页, 江苏人民出版社2000年版。

18 严家炎:《金庸小说论稿》, “序言”, 北京大学出版社1999年版。

19 严家炎认为:“金庸在中国文学史上的地位可以进入到类似于法国文学史中雨果和大仲马之间的位置。”邵燕君:《中国文化界的金庸热》, 《华声月报》1995年第6期。

20 参见李建军:《文学写作的诸问题---为纪念路遥逝世十周年而作》, 《南方文坛》2002年第6期。

21 参见陈晓明:《中国当代文学主潮》, 第293-294、332-333、383、558-561页, 北京大学出版社2009年版。

22 陈晓明:《中国当代文学主潮》 (第二版) , 第386页, 北京大学出版社2013年版。

23 (26) (28) (31) 程光炜:《文学史二十讲》, 第287、293页, 第24页, 第37页, 第22页, 东方出版中心2016年版。

24 杨庆祥:《分裂的想象》, 第166、178页, 北京大学出版社2013年版。

25 杨庆祥:《阅读路遥:经验和差异》, 《南方文坛》2012年第5期。

26 Richard Rorty, Contingency, Irony and Solidarity, Cambridge:Cambridge University Press, p.145.

27 王尧、韩春燕:《“寻找当代文学经典”专栏·主持人的话》, 《当代作家评论》2016年第5期。

28 [加]斯蒂文·托托西讲演:《文学研究的合法化》, 马瑞琦译, 第44页, 北京大学出版社1997年版。

29 [美]哈洛·卜伦:《西方正典》 (下册) , 高志仁译, 第738页, 立绪文化事业公司1998年版。

30 参见[美]约翰·杰洛瑞:《文化资本:论文学经典的建构》, 江宁康、高巍译, 第4页, 第164页, 南京大学出版社2011年版。

31 王维玲:《岁月传真》, 第385页, 中国青年出版社2003年版。

32 (40) [法]萨特:《什么是文学?》, 沈志明、艾珉主编:施康强译, 《萨特文集》第7卷, 第186页, 第123、126、127、134、251、287、289页, 人民文学出版社2005年版。

33 (39) (42) 路遥:《早晨从中午开始》, 第33页, 第89-90页, 第70页, 北京十月文艺出版社2010年版。

34 海波:《我所认识的路遥》, 第163页, 长江文艺出版社2014年版。

35 邵燕君:《网络时代的文学引渡》, 第322页, 广西师范大学出版社2015年版。

36 赵毅衡:《两种经典更新与符号双轴位移》, 《文艺研究》2007年第12期。

37 [美]哈罗德·布鲁姆:《西方正典:伟大作家和不朽作品》, 江宁康译, 第21页, 译林出版社2005年版。

《在大众阵营与“精英集团”之间——路遥“经典化”的外部考察 》附全文PDF版下载:

http://www.lunwensci.com/uploadfile/2018/0720/20180720121559280.pdf

关注SCI论文创作发表,寻求SCI论文修改润色、SCI论文代发表等服务支撑,请锁定SCI论文网!

文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/jiaoyulunwen/188.html