SCI论文(www.lunwensci.com):

摘要:多元文化的交织和碰撞悄然改变着我国女大学生的性态度,其性道德也随之备受影响,从日益频发的不良性行为中可见一斑。因而,性道德教育俨然已成为当今女大学生的必要课题。本文在分析当前女大学生性道德现状及其教育研究的基础上,从文化自信视角出发提出行之有效的实验教学模式改革构想,意在为加强我国女大学生性道德本土化教育提供参考和借鉴。

关键词:多元文化;文化自信;女大学生;性道德;实验教学

本文引用格式:罗倩莹.基于文化自信的女大学生性道德实验教学模式探析[J].教育现代化,2019,6(49):37-41.

一 引言

随着我国高等教育由精英教育向大众教育的发展,高校不断扩招,女大学生数量明显增加,甚至已超过男生。女大学生是女性群体中知识水平较高、接受能力较强的,并且她们正处于人生观、价值观、世界观逐步走向成熟的时期和性意识、性行为、性道德观的形成与发展的时期,因此,面对多元文化的碰撞,女大学生在性道德问题上所受的影响相比其他女性要大。部分女大学生受西方一些浮夸思想的影响,变得过度注重个性,追求新鲜流行事物,而把我国一些博大精深的传统文化丢弃于一边,体现在性道德上则是不良性行为事件的频频发生。近年来,女大学生婚前同居、早孕堕胎、傍大款、裸贷,甚至是卖淫等由性道德偏失引起的性行为失当事件屡见不鲜,女大学生性道德教育刻不容缓。当然,女大学生的性道德问题的产生不是一朝一夕的,而是性观念日益变化的结果,这一过程中既有文化碰撞的直接影响,也有社会不良性道德事件以及性道德教育长期缺位等等间接原因,而文化作为大环境对间接原因同样也是产生作用的,抓好性文化对提升性道德有关键作用。然而,我国在如何利用本国文化创新性道德教育途径,尤其是关于学校教育的主要途径——教学的研究较少。本文旨在在分析当前女大学生性道德现状及教育研究的同时,在文化自信的背景下提出行之有效的实验教学模式改革构想,为加强我国女大学生性道德本土化教育提供参考和借鉴。

二 文化自信与道德建设的关系

习近平总书记2016年在建党95周年庆祝大会的重要讲话中指出:“我们要坚持道路自信、理论自信、制度自信,最根本的还有一个文化自信”。那么,何谓文化自信?文化自信是一个民族、一个国家以及一个政党对自身文化价值的充分肯定和积极践行,并对其文化的生命力持有的坚定信心。肖群忠和杨建强(2017)指出文化自信是更基础、更广泛、更深厚的自信,他们认为文化自信归根到底在于对以人为本的人文主义精神,以价值理性和实践理性为核心的道德规范系统以及看待世界与事物的独特思维方式等的自信,在于对这些中华文化所展现出来的独特的核心理念和独特的精神气度的自信。龚天平和袁家三(2018)则认为道德文化自信是文化自信的核心,当下中国的道德文化自信是中华民族文化自信的精神实质,因为文化是一种涵括自觉精神、价值观念和行为规范的综合体系,具有极为丰富的内涵,虽然人们对文化的理解见仁见智,但大都认为伦理道德是其中占据核心层面的组成部分,这样文化自信就顺理成章地指向道德文化自信。而王泽应(2017)指出道德文化自信对于道德中国建设的意义在于它是道德中国建设的重要组成部分,道德中国建设的一个重要方面即是培育和强化国人的道德文化自信。为此,针对女大学生性道德问题,从文化自信视角切入探究其教育教学模式不失为一个全新、有效的思路。

三女大学生性道德现状与教育研究

(一)对象与方法

1、调查对象

选取浙江省范围内10余所高校的在校女大学生为调查对象。为使研究具有代表性,调查时考虑年级、专业和学校类别的均衡性。共有960名大学生参加了调查,获有效问卷925份,有效率达96.4%。其中一年级学生492名,二年级学生259名,三年级学生141名,四年级学生33名;人文社科管理类350名,理工农医类482名,体育艺术93名;本科生440名,专科生485名。年龄在18-23岁之间。

2、研究方法

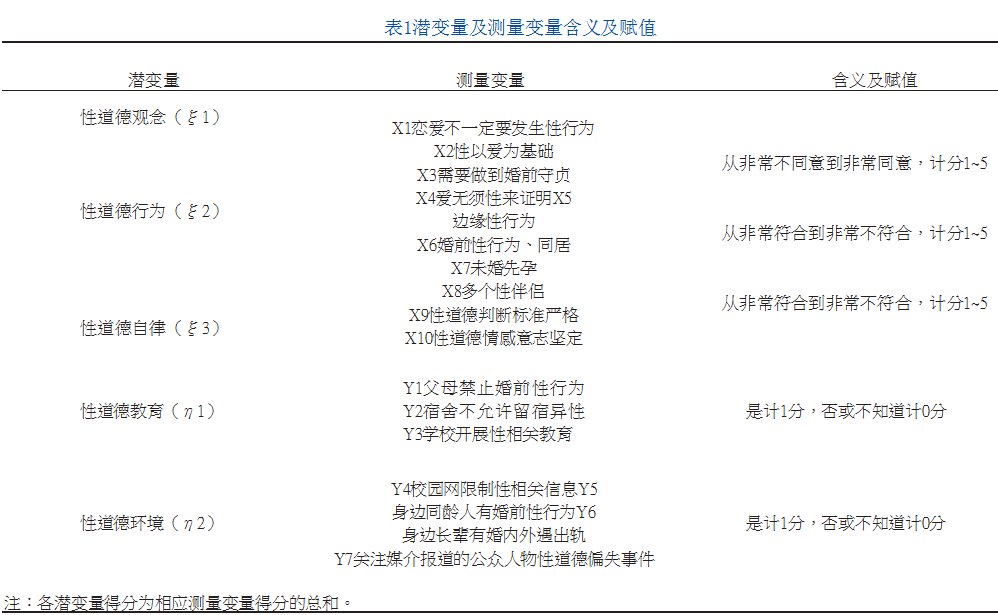

参考国内外相关文献及问卷,设计了调查问卷,包括一般情况、恋爱贞操婚姻观、对性行为的态度及自身性行为情况、对性道德教育的态度、性相关知识需求及学校开展性教育的形式、获得性知识的来源等内容,经检验α系数=0.718,KMO=0.689,信效度较好。潜变量和测量变量的含义及赋值如表1所示。我们采用分层随机抽样法进行现场调查,要求学生按照自己的真实想法独立完成。

利用SPSS16.0对各项指标进行比较分析和差异分析,并采用Amos21.0进行SEM分析,构建女大学生性道德形成的结构模型。参数估计采用最大拟然比法,所有测量指标通过协方差矩阵检验,标准为α=0.05。

(二)结果与分析

1、潜变量与测量变量的描述性分析

从参与调查的960名女大学生性道德的总体情况来看,83.2%的女大学生支持大学期间谈恋爱,并且其中有一半以上的学生认为情到深处发生性行为是很自然的;25.8%的女大学生认为婚前贞操无所谓,46.5%的女大学生不反对婚前性行为;7.8%的女大学生已经发生过性行为;48.1%的女大学生最想接受性道德方面的性教育,而有55.6%的女大学生表示就读学校没有开展性道德宣传教育活动;18.4%的女大学生主要从网络、电视、广博等媒介渠道获取性知。概言之,当下的女大学生恋爱、性道德观念趋于开放,传统贞操观对其性行为的约束能力下降,加之家庭和学校性教育的不足,女大学生已然出现性道德认知以及行为偏差,性道德滑坡现象严重,性道德教育刻不容缓。

2、潜变量与测量变量之间的参数估计

本次调查共提取5个潜变量,2个外生潜变量为性道德教育、性道德环境,3个内生潜变量为性道德观念、性道德行为、性道德自律,各测量指标与潜变量的因子负荷经加权最小二乘法(WLS)估计,差异均有统计学意义(ps<0.01),见表2。

3、结构方程模型的构建

以SEM分析构建大学生性道德影响因素的结构模型,女大学生的模型图见图1。

采用最大似然比法对初始模型进行拟合修正,经过参数界定、参数检验后得到拟合较好且相对精简的模型,模型拟合指标均达到参考标准相应要求,模型与数据拟合良好,结构方程模型的整体拟合优度指数见表3。

从图1女大学生性道德影响因素的结构方程模型以及表3的模型整体拟合优度指数来看,2个外生潜变量性道德教育和性道德环境之间除了相互影响之外,还直接作用于内生潜变量性道德行为,并且同时分别通过对内生潜变量性道德观念和性道德自律的影响间接作用于内生潜变量性道德行为。而3个内生潜变量性道德观念、性道德行为、性道德自律,一方面性道德观念和性道德自律直接作用于性道德行为,另一方面,性道德观念又通过影响性道德自律间接影响性道德行为。

4、大学生性道德影响因素效应分解

女大学生性道德影响因素结构方程模型表明,性道德教育和性道德环境是性道德行为的主要影响因素。见表4。

结合表2测量变量的参数分析,我们可知,性教育、贞操观、文化思潮、媒介信息、榜样示范、性道德判断标准和情感意志均会对女大学生性道德产生影响。从影响效应来看,正确的性教育、适度的贞操观、长辈朋辈的积极正面示范、正确的性道德判断标准以及坚贞的性道德情感意志对女大学生性道德具有正向作用,而西方的不良文化思潮和媒介传播的消极负面信息对女大学生性道德具有负向作用。

(三)比较与展望

杨婉秋(2011)自编问卷对云南省6所高校女大学生的婚前性行为影响因素进行了调查,指出尽管受到西方性自由思想的影响,传统贞操观和性道德教育仍对女大学生性态度和性行为具有相当约束力,提示性道德教育将是高校女大学生性教育中不容忽视的重要措施。张瑞敏等人(2013)在西方“性解放”思潮导致女大学生性行为发生率有所升高的背景下,采用大学生性知识、性态度与性行为问卷对女医学生进行调查,结果显示女医学生性知识掌握程度一般,性态度较为开放,对安全性行为认识不足,指出应加强对女大学生的性教育。赵天睿(2013)在其《90后女大学生性观念调查及性教育对策研究》一文中对90后女大学生性观念现状进行了成因分析,也指出西方社会“性解放”思想的侵蚀是重要原因之一,并认为性道德教育是开展性教育工作的核心,提出责任和人格教育是性道德教育的两翼。国内学者从不同现象和视角切入,对当前女大学生性道德问题进行了调查研究并提出相应教育建议。赵大林(1998)以问卷的形式对本校女大学生进行了性道德调查,发现高年级女大学生对婚前性行为的接受程度显著高于低年级女大学生,据此提出女大学生性教育应从低年级人手,注重帮助女大学生树立正确的性道德观念。李东风(2008)在综合已有学者相关调查研究的基础上总结出女大学生婚前性行为逐年增多,性道德存在缺陷的现状,并在分析其形成原因的基础上提出帮助女大学生正确对待性行为的性道德教育的积极实施措施。张保军(2008)分析了当前女大学生性越轨事件背后的原因,并在反思当前大学生性教育的基础上提出了性道德教育的重要性及其手段和方式。熊伟等人(2013)基于90后女大学生“傍大款”的成因透析指出应加强女大学生性道德教育,并从教育内容、手段和师资等方面提出了建议。已往对女大学生性道德现状的研究结果与我们的调查及分析结果基本一致,但是在教育手段上,我们认为应该从实践入手,开展形式丰富的实验教学以提高教育效果。

四 女大学生性道德教学模式创新

基于女大学生性道德在多元文化背景下受到各影响因素的多重影响,针对女大学生出现的择偶功利化、婚前性行为、周末二奶等性道德失范现象,从合理重建女大学生性道德角度进行理论反思,并从文化自信视域思考优化性道德实验教学手段和条件两个方面出发,提出女大学生性道德的实验教学模式创新路径。

(一)强化女大学生性道德实验教学手段

1、加强传统美德和道德实训教学

加强传统美德和道德实训教学是文化自信视域下女大学生性道德实验教学的主导路径。学校要开设相关实训或实验课程提高女大学生们的体验感悟,以此加强对她们恋爱观、婚姻观的引导,帮助她们在多元文化交织的时代树立文化自信对抗西方不良性观念,提高她们对社会现象的认识、分析和辨别能力,增强她们对社会负面影响的免疫力,形成健康、合理的恋爱、婚姻观,做到洁身自好,避免在异性交往中自己的身心受到伤害,同时也避免性犯罪行为的发生,使她们走上人生的正确道路。

2、转变思想道德教育教学的模式

转变思想道德教育教学的模式是文化自信视域下女大学生性道德实验教学的重要路径。改变僵化的思想政治课程内容,跳出单纯的理论知识讲解,收集女大学生因性道德问题耽误自己前程,给自己的人生留下不可挽回、难以弥补的创伤的反面教材整理成册,警示在校女大学生,在她们的心里提前敲响警钟。同时通过情景模拟、主题辩论等实训或实验形式引导女大学生正确处理爱情与事业的关系,培养其自尊、自强精神和进行理想信念教育,指导她们对自我角色进行正确定位。

3、设立性心理健康辅导帮助平台

设立性心理健康辅导帮助平台是文化自信视域下女大学生性道德实验教学的辅助路径。学校同时提供女大学生性心理辅导的线上和线下服务,一方面接受女大学生传统的线下现场的性心理咨询,另一方面开通电话、网络等新媒体渠道的线上专线咨询,扩大女大学生性心理服务的范围,在心理辅导中加强文化自信引导帮助更多的女大学生形成良好的性心理,提高性心理问题的鉴别能力,预防性行为失范,促进健康性道德观念的养成。

4、建立性行为道德各级评价体系

建立性行为道德各级评价体系是文化自信视域下女大学生性道德实验教学的补充路径。构建女大学生性行为道德评价的各级体系,从多方面、多方位对女大学生的性行为进行监控和评判,增强性道德评价的“监督”和“把关”作用,让女大学生从他人的客观视角和主流舆论中正确认知和评价自己的性道德和性行为,以此促进其健康性道德观的养成,并提高自我文化自信,坚持遵守新时代的性道德规范。

(二)优化女大学生性道德实验教学条件

1、创建文明健康的校园性文化环境

创建文明健康的校园性文化环境是文化自信视域下女大学生性道德实验教学的前提条件。将性道德教育渗透于校园文化建设中,规范异性交往的公共亲密程度,对婚前同居等超越界线的行为加强教育,以此净化校园性道德文化,同时提升性道德文化自信,这将有助于女大学生走出多元文化中传播的不良性道德内容的包围,提升性道德意识以及对各种性道德价值观的辨析能力,树立健康的性道德观念。

2、加强校园网络文化传播媒介管理

加强校园网络文化传播媒介管理是文化自信视域下女大学生性道德实验教学的媒介条件。女大学生作为女性群体中接触网络媒体最前端的人群,由于其性心理尚未成熟,社会经验相对缺乏,面对当前多元文化背景下网络媒体中传播的色情信息无法强力抵抗,学校图书馆、信息中心等需要配合相关管理教育部门做好校区和园区网络信息的上载把关工作,将不良的性信息消灭在萌芽中,同时传播健康的性道德并加强文化自信教育,让正面的网络资源和健康的网络心理占据女大学生的网络生活。

3、推动高校性教育专业教师队伍建设

推动高校性教育专业教师队伍建设是文化自信视域下女大学生性道德实验教学的引导条件。高校性道德教育尤其是女大学生性道德教育是需要具有教育学、心理学、社会学、性学、文化学等多学科知识的且具有一定经验的专业教师才能胜任的,因此需要鼓励有志于或正在从事女大学生性道德教育的高校教师积极从事性社会学与性教育研究,积极将研究成果用于实践,弥补高校性道德教育缺失的问题,这类教师往往自身文化自信也相对较高,本身对女大学生也起到榜样引导作用。

4、探索家庭性道德教育常态互动机制

探索家庭性道德教育常态互动机制是文化自信视域下女大学生性道德实验教学的支撑条件。由于中国传统保守的性文化,多数家长谈性色变,尤其针对女生几乎不会谈及性话题,更不用说进行性教育,因而家庭性教育成为女大学生性道德教育的薄弱环节,也是性道德教育模式创新的关键所在。为此,发挥家庭性道德教育的积极作用,以和谐家风和人文关怀推进性道德养成,配合学校开展好性道德教育,共同做好女大学生性道德的培育。

参考文献

[1]肖群忠,杨建强.价值观与伦理自信是文化自信的核心[J].中国特色社会主义研究,2017,1:59-63.

[2]龚天平,袁家三.论道德文化自信[J].伦理学研究,2018,1:63-68.

[3]王泽应.论道德文化自信对道德中国建设的意义[J].文化软实力,2017,2(4):30-31.

[3]杨婉秋,张河川.女大学生婚前性行为的影响因素[J].中国妇幼保健,2011,26(15):2298-2300.

[5]张瑞敏,孟威,刘亚茹.长春市268名女医学生性知识、态度与行为调查[J].中国妇幼保健,2013,28(26):4347-4348.

[6]赵天睿.90后女大学生性观念调查及性教育对策研究[D].吉林:长春师范大学,2013.

[7]赵大林.体院女大学生性道德观念调查[J].沈阳体育学院学报,1998,3:15-16.

[8]李东风.中西方性教育的历史发展对我国大学生性道德教育的启示[J].福建论坛(社科教育版),2008,6(12):147-149.

[9]张保军.从女大学生的性越轨反思目前中国大学生的性教育[J].理论观察,2008,3:103-104.

[10]熊伟,赵小玉,黄燕,何春渝.90后女大学生“傍大款”的成因透析与教育对策[J].中国性科学,2013,22(9):65-71.

[11]TRACI J.HESS,MARK A.FULLER,JOHN MATHEW.Involvement and Decision-Making Performance with a Decision Aid:The Influence of Social Multimedia,Gender,and Playfulness[J].Journal of Management Information Systems,2005,22(3).

关注SCI论文创作发表,寻求SCI论文修改润色、SCI论文代发表等服务支撑,请锁定SCI论文网! 文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/jiaoyulunwen/10966.html