SCI论文(www.lunwensci.com):

摘要:非全日制研究生的并轨招生政策实现了全日制和非全日制研究生的统筹管理,其出现符合开放、创新的当代政治理念,顺应了国家培养科技创新人才的战略目标,符合经济快速发展中的时代要求,在社会对高层次人才的需求中孕育而生。

关键词:非全日制研究生;研究生教育;招生政策;教育政策

本文引用格式:周莲.非全日制硕士研究生并轨招生政策的PEST模型分析[J].教育现代化,2019,6(46):87-90.

2016年9月,教育部办公厅印发了《关于统筹全日制和非全日制研究生管理工作的通知》(教研厅[2016]2号,以下简称《通知》),决定从2017年起,按全日制和非全日制两类分别编制和下达全国博士、硕士研究生招生计划,并按照统一标准进行招生和培养,实现了全日制和非全日制研究生的并轨管理。

《通知》中明确了全日制研究生与非全日制研究生的概念,坚持两者实行统一招生录取、同一质量标准、学历学位证书具有同等法律地位和相同效力的培养标准,仅在培养方式上以脱产学习和非脱产学习进行区分,是我国高等教育招生考试制度深化改革的又一重大举措。该政策的发布是新时期深化教育改革的全新一步,但在施行中仍面临着一些困难和质疑,因此,有必要对政策的发布进行全面透彻的分析,以考察政策的合理性。

一 政策变迁历程

在2018年研究生统一招生考试的北京高校招生计划中,非全日制研究生共计划招收389名学术学位和19639名专业学位研究生,由此可见非全日制研究生的培养以专业型学位为主,其产生也离不开专业学位研究生的发展。

(一)《学位条例》的颁布标志着我国研究生培养模式的形成

1981年,国务院颁布《中华人民共和国学位条例》(以下简称《条例》),明确规定了研究生学位的授予标准,即无论是高等学校和科学研究机构的研究生,还是具有研究生毕业同等学力的人员,只要通过课程考试和论文答辩,达到一定的研究水平者,即可被授予硕士学位。《条例》这一规定并没有将硕士学位的授予局限于高校和研究机构,为非全日制研究生的产生和发展提供了政策基础和法律依据。

(二)在职研究生制度的试点和建立

1983年,教育部制定了《关于1984年在部分高等学校试办研究生班的暂行规定》,开始在部分高校开展在职人员申请学位的试点工作,并在1986年-1990年召开了检查验收会,对试点工作进行检验评估。1986年,国务院学位办先后制定颁布了《关于在职人员申请硕士、博士学位的试行办法》,《国务院学位委员会关于授予研究生毕业同等学力的在职人员硕士、博士学位暂行规定》和《国务院学位委员会关于授予研究生毕业同等学力的在职人员硕士、博士学位暂行规定实施细则》等一系列文件,开拓了在职人员通过高校组织的课程进修班、以同等学力申请研究生学位的学位获得新途径,同时明确了在职人员申请学位工作的具体实施过程。

(三)专业学位的产生和发展

随着我国改革开放的步伐加快,社会主义现代化建设对于高层次人才培养类型的多样化就提出了新的要求,国家也很快调整,开始人才培养类型多样化试点,培养面向实际应用部门的专门人才。

1990年,国务院学位委员会第九次会议专门讨论《关于设置专业学位调研工作的情况汇报》、《关于设置医学专业学位的初步设想》《关于设置和试办工商管理硕士学位的几点意见》和《关于开展建筑学专业学位研究工作的意见》,正式提出以职业目标为导向的“专业学位”概念,并先后批准设置了工商管理硕士、法律硕士、教育硕士、公共管理硕士、工程硕士、公共卫生硕士专业学位、建筑学含学士和硕士、临床医学含硕士和博士、农业推广硕士、兽医含硕士和博士、口腔医学含硕士和博士、军事学硕士等多个专业学位[1]。至此,我国专业学位研究生教育模式正式建立起来。

1992年,国家教委、国家计委、财政部、人事部颁布《关于进一步改进研究生招生工作的几点意见》,提出逐步扩大招收有实践经验的优秀在职人员。1992年,国家教委、国务院学位委员会联合发布《关于学位与研究生教育改革和发展的若干意见》,明确指出要鼓励专业技术人员和管理人员在职攻读硕士、博士学位,改进和加强在职人员以同等学力申请硕士、博士学位的工作。

1999年,教育部和国务院学位委员会召开首次全国专业学位教育工作会议[2],下发《关于加强和改进专业学位教育的若干意见》,明确专业学位地位和作用,确立发展指导思想,并正式提出专业学位研究生实行全日制和非全日制两种培养方式。

(四)非全日制研究生招生考试制度的规范

1999年,在《关于授予具有研究生毕业同等学力人员硕士、博士学位的规定》的指导下,选择部分学科进行同等学力人员申请硕士学位的学科综合水平考试试点,考察基本的理论和专业知识。

2001年12月,国务院学位办领导下的非全日制研究生入学考试研究小组,提出了改革我国非全日制硕士研究生入学资格考试的新办法,即试行两段制考试,也就是后来的GCT考试[3]。

这一招考方式一直延续至2013年,在《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020年)》(以下简称《纲要》)的指导下,教育部、国家发展改革委、财政部颁布《关于深化研究生教育改革的意见》(以下简称《意见》),提出要重视发展非全日制研究生教育,深化招生计划管理改革,对全日制和非全日制研究生招生计划实行统一管理,对研究生的招生选拔制度提出了改革方向。随后,2014年,国务院学位委员会发布《关于2014年招收在职人员攻读硕士专业学位工作的通知》,首次公布了研究生招生工作统筹管理的改革措模已不容小觑,招生改革势在必行[4]。

二 PEST模型分析

(一)PEST分析模型

PEST分析是指对某一政策从政治(Political)、经济(Economic)、社会(Society)和技术(Technology)进行宏观环境的分析,通过考察影响政策形成和执行的外部因素,对政策的可行性进行分析,并预测政策走向。

(二)政治环境

新中国成立以来,中国共产党带领人民开辟了中国特色社会主义教育发展道路,建成了世界最大规模的教育体系,保障了亿万人民群众受教育的权利,实现了从人口大国向人力资源大国的转变。而随着社会发展,我国也进入了改革发展的关键阶段,人才成为了社会改革和发展的关键因素。邓小平、江泽民、胡锦涛、习近平等党和国家领导人都对教育尤为重视,分别提出了一系列符合中国国情的教育思想,形成了一套中国特色社会主义教育理论体系。正确的教育理论为教育改革提供了基础和方向引导,改革开放、三个代表、以人为本的科学发展观、科教兴国和人才强国战略等一系列指导思想均体现了党和国家对教育的重视,并为教育发展提供了开放的环境和改革的方向及要求,鼓励各方面教育改革,从此我国进入了教育体制改革的蓬勃发展期。可以说,从《纲要》的明确方向到《意见》的初步提出,非全日制研究生招生改革政策的施行正是在我国成为高等教育大国的基础上、在党和国家对教育的深切关怀下、在教育改革的热潮中、以及积极开放的政治环境内诞生的。

(三)经济环境

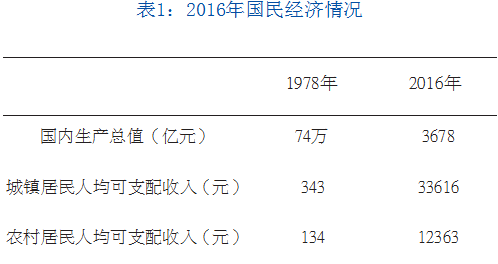

改革开放后,我国经济实现了飞速发展,2016年国内生产总值达到了74万亿余元,是改革开放初期3678亿余元的200倍,城镇居民和农村居民的人均可支配收入也分别实现了十倍的增长[5](详见表1),人民的整体生活水平得到了很大改善。

2016年9月,教育部办公厅印发了《关于统筹全日制和非全日制研究生管理工作的通知》(教研厅[2016]2号),实现了全日制和非全日制研究生的并轨管理。截止到2016年改革并轨前,我国在读硕士研究生已达222万余人,其中在职人员攻读硕士学位的占71万余人,占硕士研究生总数的三分之一,其规国内生产总值(亿元) 74万 3678

城镇居民人均可支配收入(元) 343 33616农村居民人均可支配收入(元) 134 12363然而,随着市场经济体制的发展,不同的教育层次产生了不同的社会分工,人们生活水平的差距也越来越大。

首先是城乡发展不平衡。2016年城镇居民人均可支配收入为33616.2元,将近是农村居民12363.4元的3倍[6]。如此大的城乡差距导致农村的年轻人纷纷涌向城镇寻找发展机会,加剧了城镇的就业竞争。其次,地区发展不平衡。参考2016年城镇单位就业人员的平均工资可以看到,2016年全国平均工资为67569元,其中北京和上海的平均工资都将近12万元,将其他省份远远甩在身后[7]。同时,在各省内,也存在地区收入差异,以广东省为例,省城镇就业人员平均工资为72326元,深圳广州珠海三大经济发达城市的平均工资作为省内收入最高的城市,均超过了省平均线,而其他城市平均工资则都在平均线以下;此外,广东省2016年的人口迁移数据可以看出,人口净流入值与经济发展呈正相关,净流出值则呈负相关[8](详见表2)。由此可以看出,大城市经济发展快、生活水平高、就业职位多,吸引人们纷纷涌向大城市寻求发展。

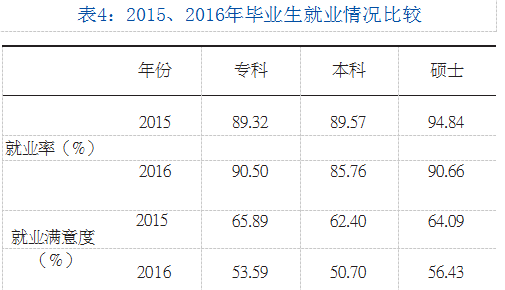

当人口纷纷涌向城镇和大城市,势必会加剧生存 表4:2015、2016年毕业生就业情况比较压力和就业竞争,而提升教育层次是增加就业竞争力的最有效方式之一。根据《2016大学生就业质量研究报告》中的数据,就业率和平均月薪都与学历呈正相关关系[9](详见表3)。而同时再看2017年的数据,各学历层次尤其是较高层次的就业率和就业满意度都出现了下降趋势[10](详见表4),反映出就业难度正在逐年增加。

在这样的经济背景下,产生了大量的教育层次深造需求,研究生考试报名人数逐年递增以及在职学位教育的炙手可热现象便不难理解了,可以说,全日制和非全日制研究生的并轨招生政策顺应了时代的发展,适应了社会的需求。此外,对于在职人员来说,生存压力之大使他们很难放弃现有的工作收入返回校园深造,因此,全日制和非全日制并轨招生也为在职人员获得学位提供了全新的途径和机会,反映了人民群众的教育需求。

(四)社会环境

以往的在职人员申请硕士学位的形式共有两种,一是学生在完成高校组织的学位培养班后通过每年5月的“同等学力申请硕士学位考试”,最后通过学校组织的论文答辩获得学位;另一种则是学生先通过每年10月的“硕士专业学位研究生入学资格考试”,后进行学校复试后学习相应年限而获得学位。两种方式都无法获得学历证。而社会上则普遍存在重学历轻学位的偏见,其原因可以从两方面进行分析。

首先,从高校层面,全日制与非全日制的双轨制管理制度造成对非全日制办学标准的监管缺失,一些高校受利益的驱动降低了准入和学位授予标准,导致教学质量差,学生水平良莠不齐,形成了培养质量差、社会不认可、生源质量变差的恶性循环。其次,从社会层面,也存在对非全日制教育认识不清的问题,常与成人教育和职业教育混淆,使“单证”非全日制学位教育在劳动力市场中得不到认可[11]。因此,将非全日制研究生纳入国家研究生统一招生考试有助于明确社会对非全日制研究生教育的概念,提升教育质量和社会认可度,为在职人员获得硕士学位提供一条可靠的途径。

(五)技术环境

每一项政策的提出都代表着那个时代的社会发展需求,随着科学技术与社会生产之间联系日益紧密,社会发展的背后往往和科技发展存在着千丝万缕的联系,因此,有必要检视社会的技术发展环境,以求做到对政策的深刻理解。

“十二五”以来,我国科技进步与创新事业加快发展,科技创新在党和国家全局中的地位日益重要。自党的十八大实施创新驱动发展战略以来,国家颁布了一系列政策促进科技创新,科技支撑引领经济社会发展取得显著成效。在战略高技术领域、科技支撑产业发展方面、科技体制管理改革等方面纷纷收获重大进展。在对未来的规划方面,全国政协副主席、科技部部长万钢在采访中提到,“‘十三五’期间,以信息、生物、新材料、新能源技术为代表的新一轮科技革命加速发展,我国将以深入实施创新驱动发展战略为主线,把发展作为第一要务,把创新作为引领发展的第一动力,把科技创新摆在国家工作全局的核心位置为两个百年目标和中华民族伟大复兴中国梦提供强大的科技支撑”[12]。由此可见,科学技术在这一时期是我国经济发展的重中之重,因而对高层次人才提出了更多的需求。

反观我国传统的研究生培养模式,通过课程学习和学位论文,培养出了一大批对某一学科有专攻,对某一课题有比较深入研究,学术水平高、科研能力强的科学研究人才[13]。然而,传统的理论教育已不能适应社会的发展和科技的进步,为了适应科技对人才的需求,国家开展了“卓越工程师教育培养计划”“服务国家特殊需求人才培养项目”等一系列专业人才培养计划,从而适应和服务科学技术的飞速发展。

将非全日制研究生纳入统一招生,有助于满足国家创新驱动发展战略的大量人才需求,加速国家的工业化进程,使我国早日发展成为先进的工业化国家。

三 结语

通过PEST的框架分析,完整地呈现了非全日制硕士研究生并轨招生政策的产生环境和基础,可以清晰地看到,政治、经济、社会和技术几大宏观因素相互作用、相互影响,为政策的出台奠定了成熟的契机。国家的政治发展道路提出了技术发展的要求,同时技术的发展又影响了社会分工,提出了更高的人才需求,其最终的目的都是为了实现经济的健康稳定发展。为了适应宏观环境的要求,全新的研究生招生考试制度孕育而生,其出现是适应社会发展、且符合时代要求的。

参考文献

[1-2] 黄宝印.我国专业学位教育发展的回顾与思考(上)[J].学位与研究生教育,,2007(7):26-30.

[3]刘惠琴,秦荣,张卫刚,等.研究生人才选拔方式亟待改革[J].中国高教研究,2003(9):26-28.

[4]中华人民共和国教育部.2016年教育统计数[EB/OL]http://www.moe.edu.cn/s78/A03/moe_560/jytjsj_2016/2016_qg/

[5-7]国家统计局.中国统计年鉴[M].北京:中国统计出版社,2017.

[8]广东省统计局.广东统计年鉴[M].北京:中国统计出版社,2017.

[9]新锦成研究院.2016大学生就业质量报告[Z].北京:锦成说31期,2016.

[10]搜狐网.2017中国大学生就业质量研究[EB/OL].(2017-06-07)http://www.sohu.com/a/146951356_785453

[11]杨颉,张卫刚.我国非全日制研究生教育的发展与问题[J].现代大学教育,2001(6):59-62.

[12]中国青年报.“十二五”以来我国科技创新能力建设的辉煌成就[EB/OL].(2015-10-16)http://news.xinhuanet.com/finance/2015-10/16/c_128324505.htm

[13]潘懋元.高层次专门人才的培养与研究生制度的改革[J].中国高教研究,1986(3):21-24.

关注SCI论文创作发表,寻求SCI论文修改润色、SCI论文代发表等服务支撑,请锁定SCI论文网! 文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/jiaoyulunwen/10847.html