SCI论文(www.lunwensci.com):

摘要:职业素养是大学生适应职场世界综合素质的体现,也是对职业能力概念的提升,一般认为包括职业道德与思想、职业技能与习惯等方面。较高职业素养能提升就业竞争力,增加就业机会。面对高校毕业生就业难、就业质量不高的困境,就业指导课程以提升职业素养为导向,进行相应的改革,以达到更充分就业的目的。

关键词:职业素养;就业指导课程;就业质量

本文引用格式:钟珂,等.提升职业素养:高校就业指导课程改革的路径选择[J].教育现代化,2019,6(42):76-78.

promotion of occupational literacy:a path to Revolute the Employment Direction courses

ZHONG Ke,DENG Dong-li

(Guangzhou College of South China University of Technology,Guangzhou,Guangdong)

Abstract:Occupational literacy embodies the general literacy of college students in adapting to vocational word.Also,occupational literacy is a promotion of occupational competence.Usually,it is included the morality and thought、skill and habit in occupation.In face of difficulties of college students’employment.employment direction courses should be oriented toward promoting the students’occupational literacy,to achieve the goal of good employment.

Key words:Occupational literacy;Employment direction courses;The quality of employment

随着高等教育的普及和社会发展,大学生就业问题日益受到学界、社会的普遍关注。高校不遗余力地推进就业指导课程教学,主要包括《大学生职业生涯规划》、《大学生就业指导》两门课程,在课堂讲授、课外实践、招聘现场等环节设置相应学分,提高就业服务水平和就业质量。然而大学毕业生整体就业质量、就业满意度并没有明显提升,究其原因是多方面的,其中高校就业指导工作的欠缺、大学生自身能力和认识上的不足,是高校可以努力改进的可控因素。文章认为,提升学生就业竞争力、提高就业机会和就业质量的可能路径之一,是提升学生职业素养。

一职业素养对高校毕业生就业的重要意义

1.职业道德水平高能提高求职录用率。企业最看重毕业生的职业素养,职业素养高低或成为是否录用的标准之一。许亚琼认为,除了职业能力之外,还存在一些关键因素,不仅企业非常看重,也是一名合格职场所应该具备的。对某企业负责人来说,“学校培养的车床操作工技能不熟练没有关系,企业可以进行专门的岗前培训,但是一定不能故意损坏机器。爱护机器并不是职业能力所涵盖的范围,但却是该企业相当看重的人员录用标准”。[1]

2.职业素养影响就业质量。刘建明通过对用人单位展开调查分析,指出“按照对毕业生就业质量影响系数的大小来看,职业发展潜力对毕业生就业质量的影响最大,其次是职业素质,最后是专业理论水平”。[2]他认为,用人单位在考察毕业生时,会将职业忠诚度、抗压能力、工作态度、诚信、执行力、团队合作能力、敬业精神等方面重点考察,这些都体现了职业素质(或职业素养)的内涵。

3.职业能力强者,拥有更高的职业竞争力。职业能力一般是与完成具体任务相关的能力,包括通用技能和专业技术能力,体现职场人适应工作岗位,圆满完成工作的水平。

二 职业素养的具体内涵

张雅等人认为,职业素养是职业内在转化的要求和规范,是职业人在工作过程中所表现出来的综合素质。概括而言,职业素养包括职业道德与思想、职业习惯与技能。[3]北京大学爱课程精品视频公开课《大学生职业素养提升》中,庄明科将职业素养分为5个专题分别予以讲解:自我效能感、情绪管理、时间管理、有效沟通、自信演讲。如果说张雅等人侧重从宏观、整体的职业世界,概括职业素养的内涵,庄明科则主要从个人的视角,看待如何培养大学生在职场上必备的素质或技能,或者说职业素养,更偏重微观、个体视角。在职业教育领域,许亚琼则认为职业素养是在对职业世界的认识逐步深化、在全面考察一个优秀职业人所应具备的全部内涵和外延的基础上提出的,是对职业能力概念的提升。她将职业素养分为两部分:一部分是在运用职业能力完成工作任务的过程中体现的,与具体工作任务相联系,包括严谨、团队意识、质量意识等;另一部分是与日常职业情境相关的职业素养,与具体的工作任务无多大关系,只要进入职业情境,就会得以体现,比如守时和爱护机器。她在区分了职业能力和职业素养的基础上,提出,第一部分职业素养,作为个体的心理特征,是一种“元能力”,是调控人们运用职业能力完成工作任务的“能力”,第二部分的职业素养,是企业特别看重的,他们更多是职业规范和职业道德等内容在个体身上的认同与内化,与更大范围的日常职业情境相关。本文认为,以上三种职业素养界定都有一定道理,分别从宏观的职场、微观的个体和职业教育三个层面做了阐释。从学校教育和培养的可行性,本文偏向于许亚琼界定的职业素养两个部分,为了个人提升的可操作性,大学生可采取庄明科的职业素养界定,进行专项的职业素养训练。

三 当前就业指导课程实施的现状与不足

1.课程设置重就业理论和就业技能,轻实践,学生缺乏锻炼职业素养的机会和平台。目前,高校开展针对性的就业指导工作,集中体现在《大学生职业生涯规划》、《大学生就业指导》两门课程的教学、开展就业指导服务月和组织学生参加招聘会活动中。后面两种主要是以提升学生就业能力比如:简历制作大赛、职业规划大赛和面试实践,是课堂教学的延伸,求职材料准备和实战经验的积累。而就业指导课程教学中,有部分内容,比如认识职业、职场世界、从校园到职场的转变等,在学生求职的过程中,是没有亲自体验的。学生没有经历过真实的职业活动,对职场情景缺乏足够了解,求职材料的准备、求职面试的训练就没有目标和参照,全凭自己想象,纸上谈兵。从课程设置上看,以笔者所在学校为例,根据教育部教学大纲指导要求,两门课各设置20学时,均为16学时课堂讲授、4学时课外实践。在40个学时中,“了解职业”2学时、“职业素质与能力提升”2学时,“从校园到职场”2学时中部分涉及“职场人必备职业素质”,满打满算6个学时,供学生了解职场世界、认识职业素养。如果学生严格实施课外实践的生涯人物访谈(4学时)、讲座(2学时)、求职体验(2学时),最多也只有14个学时体验职场(课外实践还只是间接经验)、认识职业素养,这对学生了解真实职业和职业素养,是远远不够的。

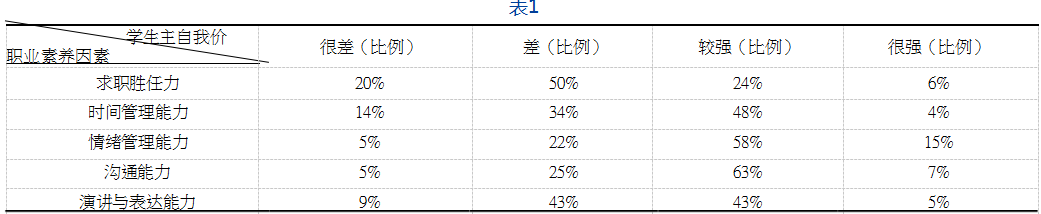

2.从学生的反馈来看,学校就业指导课程实效与学生期待存在一定差距。笔者所在学校组织的2017--2018学年度第一学期《大学生职业生涯规划》课程反馈调查报告显示,学生最希望从课程中学习到的是:了解职业世(77%),认为最受启发的章节中,工作世界探索(33%)排在末尾,也即,工作世界探索是学生最希望通过课程学习到的内容,而从实际效果来看,却是学生受启发最少的内容。在2018年正式讲授《大学生就业指导》课程之前,对198名学生发放问卷的结果显示,认为本课程最需要重点了解的前三章内容分别是:应对面试、求职材料(简历)的准备、求职体验(课外实践教学),最想获取的前四项分别是:简历制作、应对面试的方法、就业信息的采集方法和渠道、从校园到职场。可见,学生对就业指导课程的期待,很实际,也很直接,能够提供做简历、指导面试等技巧、提供就业信息,帮助熟悉职场。参照庄明科视频公开课《大学生职业素养提升》,对学生进行职业素养情况调查,统计结果如下:

整体而言,学生的职业素养主观感觉一般,近一半的人认为自己“还可以”,但求职信心不足。

四 课外活动和企业实践,是提升职业素养可能的路径选择

从课程设置来看,侧重求职技巧,忽视学生对职业世界的认识的急迫性,忽视对学生就业竞争力的培养,就业竞争力培养从根本上而言是对职业素养的培养。对职业世界的了解,和职业素养的培养是相辅相成,密不可分的。“作为行动与个性心理品质的统一,职业素养是体现在职业活动中并与职业活动的其他要素紧密相连,如果脱离了具体的工作任务和职业情境,脱离了对职业知识、技能和职业能力的运用,职业素养也失去了其存在的意义。”只有在真实或者尽可能贴近真实的职业情境中,才能培养职业素养,在具体职业情境中,才能体现职业素养。

1.在高校就业指导课程教学计划中应把提升职业素养作为导向,各种途径锻炼学生职业素养。在相应的课堂讲授中,突出培养学生演讲、沟通、情绪管理等素养的环节,通过活动增强学生自我效能感。在课外实践方面,仅仅靠课程教学大纲中规定的学时是不够的,应在其他方面予以渗透。鼓励学生积极参加第二课堂,比如各社团、协会、学生会等组织,构成了模拟的“小社会”,尽量贴近真实的职场环境,以锻炼学生管理能力、合作意识、守时诚信、责任心和人际交往技能等方面的素养。“高质量的社团参与状况有助于提升大学生的领导与管理能力、解决问题能力、自我发展能力、人际技能、基本技能以及整体的就业能力。”[4]具备了这些能力,才能更好地提升,内化,深化为职业素养。

2.增加学生与职场情景接触的机会,通过学校-企业-学生三方合作,拓展交流合作平台和机会,是提升学生职业素养的直接途径。社会是教育所处的大环境,在培养学生的职业素养和就业能力上,学校应当帮助学生尽可能地吸收社会的资源力量。[5]实习实训对于学生就业能力的影响要大于课堂教学的影响,尤其是在学科理解力上。[6]例如华南农业大学启动的“职场精英训练营”就是采用这种模式,经过选拔输送合格人才到企业,进行实习、训练,将学生打造成职场精英,在学生面临就业的时候,就会有较强的就业竞争力和较高的职业素养。这一模式被证明是成功的,获得了一定的社会影响。在学生进入毕业准备阶段,启动有针对性的专业实习、就业实习,学生尽早将专业知识用于实际工作岗位,在就业实习阶段,切实得到培养和锻炼。高校要积极走出去,主动联系企业,接纳学生实习,共同做好职业素养培养和提升。

参考文献

[1]许亚琼.活动导向的职业素养培养研究[D].上海:华东师范大学硕士论文,2010.

[2]刘建明.高校毕业生就业质量提升的路径分析[J].统计与决策,2018(15):123.

[3]张雅,许南.“互联网+”背景下我国大学生职业素养培养现状与提升途径[J].中国职业技术教育,2017(9):45

[4]胡三嫚,刘明前.大学生就业能力实证研究:基于社团参与的视角[J].宁波大学学报(教育科学版),2011(6):90.

[5]史秋衡,王芳.我国大学生就业能力的结构问题及要素调适[J].教育研究,2018(4):59.

[6]王宏.大学生职业素养和就业能力培养研究[J].湖北开放职业学院学报,2019(I):47.

关注SCI论文创作发表,寻求SCI论文修改润色、SCI论文代发表等服务支撑,请锁定SCI论文网! 文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/jiaoyulunwen/10772.html