SCI论文(www.lunwensci.com):

摘要:工科教学的重点在于培养学生实践操作技能和知识应用能力,因此其教学目的显著不同于理科教育。我国教育体系中的层次性分类为人才培养划定目标和标准,分析工科的知识及体系构成特点,强调知识与能力的关系,指出掌握人才培养标准、实施走进产品线或产品质量检验环节的现场学习是把理论知识转化为实践技能的捷径。

关键词:工科;人才培养;理论知识;实践技能

本文引用格式:王贇,等.工科本真:把理论知识转化为实践技能[J].教育现代化,2019,6(42):153-155.

the nature of Engineering Discipline:turning theoretical Knowledge into practical skills

wANG Yun,wANG Hao,ZHANG Meng-jie,DAI Xin,LIU Yu-jun,CHEN Hong-min,CAI Jiang-dong

(The Faculty of Applied Technology,Huaiyin Institute of Technology,Jiangsu Huai’an)

Abstract:The key point of engineering discipline teaching is to train students to master practical skills and to cultivate them to apply theoretical knowledge into engineering project.Based on the division of educational grade in the high education system in our country and the requirements of teaching purposes on the engineering discipline,the characteristics of knowledge system in engineering were analyzed and the relationship between knowledge and capacity was also discussed.In the last,this paper pointed out that implement on-site learning is a shortcut to turn theoretical knowledge into practical skills.

Key words:Engineering discipline;Talent cultivation;Theoretical knowledge;Practical skills

工科是偏重于实践和应用的学科,其重点在于把理论应用于技术实践并制定工艺流程、技术控制标准等,以期用“应用科学和技术原理创造产品以解决实际问题或满足社会需求”。工科作为应用学科,建立在物理学、数学、生物学、化学、电子电工等诸多自然基础学科及其他应用学科基础之上,其主要目的是为生产和技术领域培养应用性人才。因此,工科一个最为显著的特点是:工科的学习者必须具备把所学知识、方法和思维运用于实践的能力,并能在实际运用中总结经验、提升技能,甚至为本行业理论发展作创新性贡献。

一 工科的作用、地位及层次性

(一)工科的作用及地位

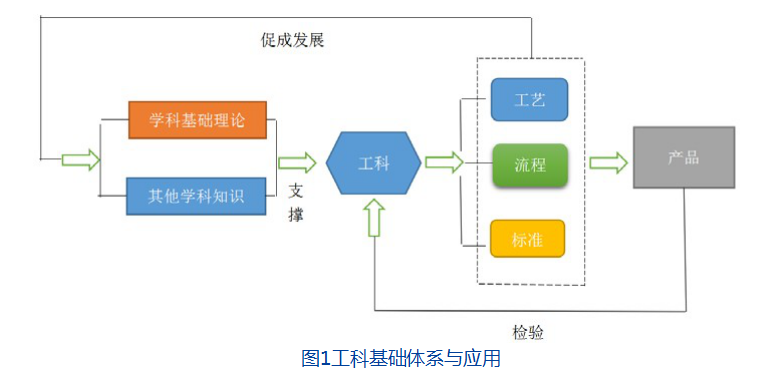

工科的知识体系垫定在其他学科理论和专业知识基础上,其本质是科学基础理论及相关联学科知识的综合运用,它们之间既存在显著区别也保持着必然联系[1]。没有科学的理论基础和相关学科的知识支持,工科就不可能成为一个完善的体系;而没有工程应用的迅猛发展和标准创新,其他学科理论也就少了推陈出新的强大动力,如工科专业中工序、工艺的标准化提升或创新往往为学科基础理论的深化提供素材,也会成为基础理论创新的触发点,因此工科与基础科学理论及其他学科知识体系在的学术上相辅相成,是一个完整逻辑链中不同节点。

此外,基础理论强调知识点间的逻辑关系及推导结果的直接引用,而工科更强调过程、细节,因为产品最终质量是每道工序和工艺标准的叠加结果,因此工科是基础理论和其他学科知识实现社会价值的一个重要途径[2]。而针对教学而言,工科中教师的主导性和示范作用突出,工科知识虽有其内在逻辑联系、但教学中强调标准往往重于强调逻辑,因此给学生留下很大的自主拓展空间。

(二)工科教育的层次性

工科体系的结构性主要表现在各个层次内部的知识及其间逻辑关系,这些也理所应当地符合行业人类社会作为一个复杂体系,分工协作是其最基本特征之一。因为只有分工才能发挥劳动效率、只有分工才能使自然资源效用达到最大化。学科分类是科学体系的一个分工,其也在本质上也属社会分工的一部分;而学科体系中,各学科内教育学习的层次性也是社会分工的具体实施形式之一。

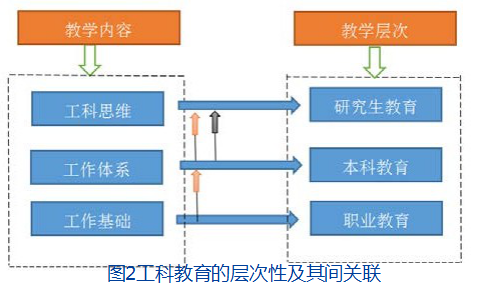

工科的构成体系涵盖多个层面,如设计、操作、研发以及管理等。由于工科技术本身的实践操作性强,同时也由于工科各技术环节存在诸多纵、横联系,因此完整的工科教学体系相应的会体现出层次性和结构性特征。如工科教育体系中,职业教育基本上是一种强调“标准”的教育;其培养宗旨要求操作人员知晓“行业标准”、懂得“行和不行”,最终能“生产出合格或优良产品”。而工科的本科层次教学在技术关联、管理原则上强调“技术体系的规范性”、强调“综合绩效”而非仅单品质量,因为在本科层面必须注重体系特征,从综合绩效上对整体作把控,懂得“优选和组合”,从而在实践中实现资源配置的效用最大化。工科硕士阶段教育归属高层次,其最终需要体现“行业水平”——为技术开发、平台提升、方法更新、理论发展培养高级别人才。

二 知识与技能的关系

知识是技能构建的基础,工科教育的终端产品定位明确,如面向工程的技术应用性人员,必须掌握行业标准及要求、熟悉关键节点工艺流程,只有这样实施技术操作后才能得到合格成果。而设计或管理人才,必须熟悉行业内各工序控制节点组成及其间层次逻辑关系、技术应用特点及发挥条件和控制标准,以提供合理的设计和合格的生产环境、并实施相应的管理策略。对于新技术开发人才,其定位本身就具有挑战性和前瞻性,相对应的对人才条件、标准和要求会更高。

现代社会不同行业的分工趋向精细化,企事业单位对人才的需求体现出多层次性,很多单位不但需要熟练技术的工人,还特别强调员工的道德素养、心理素质[3,4]。而不少技术岗位很看重操作人员对工艺经验的总结能力。至于设计和管理人员,则更需要知识的综合运用和分析问题、解决问题的能力。知识作为文明传承的载体,不但传输具体的理论、方法和步骤,还能对人的基础修养产生影响,使他们更能适应社会的发展和进步。

因此,无论如何分划层次或制定标准,作为工科知识核心的基本理论其在行业中的铺垫和主导作用不可或缺。因为缺少知识,技能的发挥、传承和提升都不会上升到理论层面,从而也会失去它原有的价值和生命力。而作为科学体系中的一个分支,工学显然有着一个合乎认识发展规律的体系,而没有知识,经验只能是最原始的表象,缺乏长久的生命力。

三 知识转化为能力的途径、方法

工科实用性知识通常表现为一般性陈述,回答“是什么”;技能则是知识在某种环境条件下的运用,强调“如何做”;能力是个体素质的综合,它建立在知识以及对知识运用的能力基础之上。知识(包括经验)是技能形成的基础、是能力结构中不可或缺的重要铺垫。技能表现为执行标准或细节的实施,是能力的直接表现形式之一。没有知识,技能就缺失量化标准和进一步提升的空间;没有技能,知识就失去存在的意义和价值,就无法贡献社会。因此知识和能力是相辅相成、不可割裂的。工科的实践应用性极强,把知识转化为能力的过程,其本质就是运用所学理论、经验在实践中发现问题、分析问题和解决问题,并提升处理类似问题经验积累的过程。

工科理论知识转化为实践技能需要以下要素:

(1)平台条件、(2)环境条件、(3)知识结构。平台条件,简单来说包括两部分:一是软性平台,如老师的理论指导、知识和经验传授,以及自身的学习理解;另一是硬性平台,如实验、实训条件,实习机会等。近年来,在知识与能力的转化过程中环境条件越来越被人们更多的提及,因为一个良好的教学研究氛围、严格的实践、实训要求以及有效的效果检查、验收措施及考核评价体系是不但知识转化为技能的推动力、知识得以转化为技能保障系统。环境条件可以触发个体主动性需求,从而成为知识能力转化间的关键影响要素之一。在“新工科”概念普及时代,知识结构是促成技能形成的一个重要条件。不同于以往,二十一世纪以来,互联网技术的发展,特别是机器学习理论的开发,使得技术本身体现出学科交叉特点。而不懂得借助工具平台的专业技术人员其能力将是极其局限的。

四 现存教育理念下知识与技能的转化

由于教学理念的固化、学校与社会联络渠道的阻滞,我国现存工科教育体制下的教学成果与社会需求之间存在巨大脱节,这一直是困扰工程界和教育界的难题[5]。如何破解这一现象使得工科教学成果能满足社会实践需求是一个有重要意义的课题。实践证明,工程技术应用现状和方法创新远超过书本理论知识教授的内容,也就是说现时的书本理论是落后于现实实践水平的。在这个认知下如何实现知识与技能的转化很值得教育工作者和实践工程师探索。根据国内外工科教学经验总结,首先要肯定现存于书本的理论知识及体系是奠定行业科学性的基础,因为这些知识经历过行业发展的检验。其次,要把握好工科教学中的层次性结构和关系;因为应对应用条件的变化,工程技术的改进没有脱离基本原理,而方法创新也多体现在知识融合和学科交叉上,因此革新教育理念、更新教学内容:把握新条件下的标准、掌握新的应用体系、培养积极的工科思维是解决这一问题的有效途径。再次,要提升教育手段,充分利用教学、实践平台把先进的技术方法和书本理论结合起来。最后,也是非常重要的一点就是工科的理论教学应该接受实践的检验、或者工科的理论教学应该与应用性实践环节相结合,如让学生直接参与产品线各个环节的现场学习;让学生参与产品的检验等。只有经历工艺标准、产品标准的实践,理论知识才会根植于技能的温床,从而为理论知识走向实践的跨越提供过渡。

五 结语

应对制造业大国的现实性需求,教育部强化并普及职业教育与普通教育的政策,这给了教育界极大的发挥空间;同时,社会对人才的多层次需求也给予教育界很大的施展余地。然而,对工科教育而言,始终应以培养学生的实践操作技能和知识应用能力、并服务于制造业为宗旨。只有这样,在工科教学才不会迷失方向,也只有这样工科教学标准的制定、教学成果的检验和评价才符合社会的需求。

参考文献

[1]彭静雯.高等工程教育改革:对学科规训的突围[D].华中科技大学,2013.

[2]朱强.交叉学科视野下的大学生创新能力培养研究[D].山东大学,2017.

[3]林健,彭林,Brent Jesiek.普渡大学本科工程教育改革实践及对新工科建设的启示[J].高等工程教育研究,2019(01):15-26.

[4]何海燕,常晓涵,李宏宽,等.工程教育人才与高技术产业关系研究[J].高等工程教育研究,2019(01):27-33.

[5]李清富,李朝政,刘晨辉.对现代工科高素质人才评价与培养体系的探讨[J].教育教学论坛,2019(04):221-222.

关注SCI论文创作发表,寻求SCI论文修改润色、SCI论文代发表等服务支撑,请锁定SCI论文网! 文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/jiaoyulunwen/10662.html