SCI论文(www.lunwensci.com):

摘要:经济新常态下产业的转型升级对工程人才培养提出了迫切需求和更高要求。针对传统工程教育存在的与新经济发展不相适应的现状,在阐明“新工科”工程教育背景和内涵的基础上,围绕教学体系的构建论述了“新工科”专业的建设思路,强调“新工科”建设突出的实践和创新特征。进一步地在工程实践教学范畴明确教学体系涉及的诸多要素以及要素间的关系,对“新工科”下更加贴近时代特征构建工程实践教学体系的形式和过程进行了探讨。

关键词:新工科;工程教育;实践教学;体系;再构建

本文引用格式:王晓敏,等.基于效应分析的高等工程教育人才培养质量研究[J].教育现代化,2019,6(41):69-71,77.

在当今多元化的社会里,以信息技术革命为标志的新经济浪潮席卷全球。供给侧改革深层次地推动着国内产业结构加速转型升级,经济增长动力迅速由要素驱动、投资驱动转向创新驱动[1]。经济领域的深刻变革触发的突出问题就是工程人才培养质量如何适应新形势下产业创新发展的需求。国内接受工程教育的学生数量世界第一。类似于制造业大而不强,规模庞大的工程教育却难以培养出蜚声工程界的卓越工程师。在严峻的现实触动下,在迫在眉睫的经济改革对人才的需求中,工程教育开始直面自身多年积存的弊端,吹响了改革的号角,“新工科”专业的建设和发展将为新时代下创新型工程教育的畜势待发积淀能量。“新工科”人才培养的突出特征是综合、交叉、融合,这是由现代科学技术多学科效应和边缘学科效应决定的。无论是多学科还是边缘学科,意味着受教育者必须在复合才能方面融会贯通。由此提出“多要素共同促进同质培养目标”的本文论述主题,实际上就是论述由因果关系形成的基于效应的工程人才培养目标理念。

一“效应”的工程解析

“效应”一词在现代汉语词典中解释为“物理的或化学的作用所产生的效果”。这一释义面较狭窄。事实上,自然界和社会中凡是由因果关系而产生的现象均可称为“效应”。原因和结果是紧密相联系的,是辩证唯物主义关于事物普遍联系的一种联系方式。事物的因果关系就是事物之间发生与被发生的关系。就是所谓的事物因果链。事物的因果关系普遍存在于自然界和人类社会。它既是现实中客观存在的事物符合唯物辩证法的发展规律,如生态世界的“生态链”“一物降一物”等,同时也常常是人们赖以精神寄托的、追求社会道德正义的唯心认识观,如“因果报应”“前世因果”等。

人们在认识和改造自然的活动中,创造了无以计数的工程建造物,从而改变了世界,促进了社会的文明与进步。其中,生存与发展就是最根本的原因和动力。因此在每一项工程活动及其细节中都直接或潜在地存在或使用着“效应”。比如“多米诺骨牌效应”表达的是一种能量传递原理,引伸为事物的一环扣一环。在开展工程项目时,无论是技术的角度还是管理的角度,这种环环相扣,也即要素间顺序联接,是工程活动中的科学规律。在技术中讲求优化,也是对这种规律的间隔缩短或局部调整,而不能打破这种规律。

“效应”根据对自然和社会的影响分为“科学效应”和“社会效应”。其中“科学效应”对产业的促进作用是直接和巨大的。没有认识到“光电效应”也就不会有光伏产业。“电磁效应”对信息产业兴起和飞速发展具有划时代和开天辟地的意义。在对“物”的追求和建造过程中,人们一刻也离不开对功能的苦苦追寻。从“效应”的角度看,功能依靠物理、化学或几何效应而存在。效应可以实现功能,并通过确定几何的和物料的特征标志而发生与作用关系之中,这一作用关系促使功能得以实现。比如车辆的移动和机器的运转都是功能的实现,而功能实现的原理是牛顿力学定律,牛顿确立力学定律的过程首先是发现了物体受力的作用产生的有规律的运动现象,即力效应。科学效应的发现经常伴随科学原理的突破。同时,在科学原理的指导下,一系列工程发明创造极大地促进了人类物质文明的发展和进步。对“效应”的深入理解,可以借助图1所示的输入输出关系表达。在发明问题解决理论(TRIZ)中,“效应”被描述成基于知识的工具[2]。它清晰地表明了系统输入量和输出量之间的因果关系。其中“流”的概念非常明显。在现代工程技术特别是信息技术中,“流”是一个抽象的概念,它表达了一个过程进行中次序性和方向性的意义,是一种把抽象概念形象化的表述方式。在很多自然科学和社会科学现象,都存在着不同因素作用(输入)产生一个或一些结果(输出)的“流动”过程。如果说“水的流动”“沙的流动”是很具体、很形象的,那么把“流”的概念抽象出来,用于描述影响事物顺序因果过程的现象,往往对于加深理解、拓展思维起到帮助作用。比如计算机程序设计常用的“数据流”,网络技术中常用的“信息流”等。

二效应模型与工程教育

(一)效应模型的形式和种类

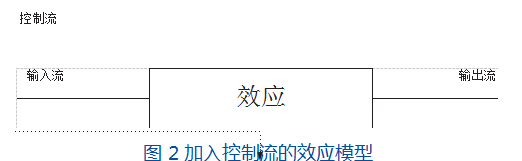

效应作用和过程的结果是产生一种或多种现象,并由科学原理和系统属性支配。用于表示效应进行过程、作用结果、涉及因素的图形就是结构效应模型。事实上图1所表达的就是最基本的效应过程,也是最简单的结构效应模型。现实中根据具体情况效应模型会复杂很多。对于任何一个效应,输入和输出是必须具备的。为使输出流符合人们的主观愿望和科学规律,还必须对效应过程施加操控。操控过程就是控制流的输入。加上控制流的结构效应模型如图2所示。

效应输入流和输出流之间的因果关系,可以实现预期的输入输出流转换,预期的输入和输出转换可以由一个效应实现,也可以由多个效应实现。如果没有可以直接实现预期转换的效应,可以按照邻接效应输入输出之间的相容关系,将多个效应组合成效应链。这种基于多流效应模型构建效应链的基本组成方式称为效应模式,分为关联效应模式和控制效应模式两类。其中关联效应模式又分为串联、并联、环形等几种。应用效应模型可以清晰地分析影响事物产生和发展诸多因素共同促成一个期望结果的作用过程[3]。除了用图形表达效应过程的结构效应模型外,还可以用数学方法表述效应的作用过程。主要包括:

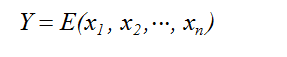

1.函数形式的效应表达

将影响事物进程的各因素定义为自变量x1、x2、…、xn,也就是输入流的各要素。用Y表示输出,E表示效应形式,于是效应函数可以表达为

事实上,绝大多数的科学效应都能用函数形式表达效应中不同因素的作用过程和影响结果。考虑多种因素共同作用产生一个输出目标,并以系数C调节因素的影响程度,得到的效应函数为

2.数理统计形式的效应表达

当多种要素做为输入流产生效应最终形成的输出流非单一目标时,用函数形式表达效应就不恰当了。此时,考虑数理统计中多因子分析运算的方法,可以用方差分析等方法研究复杂效应的作用情况。

(二)工程教育的效应模型表达

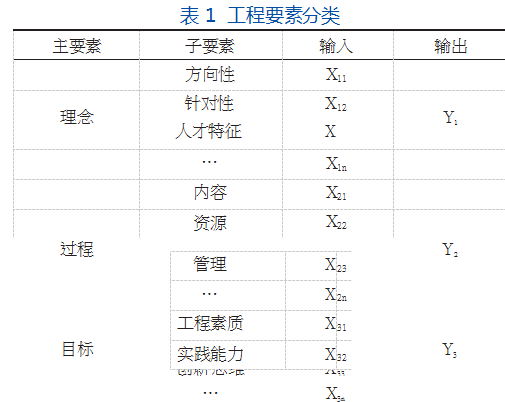

工程教育的最终目标是培养具有综合工程素质, 适应产业转型升级的大批工程人才。影响工程教育效果的因素很多,归纳来看,主要因素有三个,即理念、过程和目标。这三个因素称为主要素。对应每个主要素都有多个子要素。表1列出了工程教育的要素分类以及量化处理符号。

这里所反映出的要素对于效应的作用过程和结果是非常重要的。必须注意,作为以卓越工程人才培养为主体目标的工程教育是具有时代性的。也就是说,在主要素不变的前提下,根据形势发展的需要,各级子要素是动态存在的,有可能依时序而调整或增删。按照要素作用机制,具有控制流的工程教育结构效应模型如图3所示。

在结构效应模型的基础上,通过分析各要素在工程教育进程中的影响度(以系数C表达),可以利用数学建模的方法量化分析工程教育的效应过程。

三工程人才培养质量的效应分析

工程人才的培养质量是工程教育关注的焦点,也是一目标要素。基于要素评价的效应分析对于工程人才培养质量的把握和控制具有重要意义。如前所述,要素是动态变化的。在不同的历史阶段,人才培养质量的标准也在发生变化。

(一)质量要素对效应的有益促进

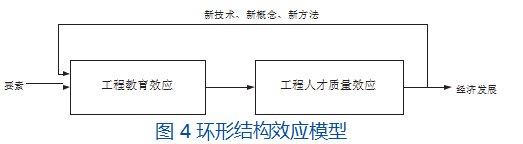

对于商品来说,质量要素的重要性是毋庸置疑的。影响质量的因素又有许多,材料、设计、工艺、设备、管理等。人才培养质量较之商品质量的把控往往更复杂。多了一层感情色彩,商品经济时代的上层建筑和生产关系,使得人才培养质量的涉及要素尤显纷繁。工程人才的培养质量包含在工程教育教学过程的主要素内,它是以受教育者进入工程领域内所能发挥创造价值的达成度为评价标准的。如果将促进经济的转型升级、繁荣发展作为目标的输出流,工程人才培养质量就成为了在工程教育效应作用下的另一个效应。而输出流中的一些要素又会反作用于工程教育效应,从而进一步促进工程人才培养质量,形成一个良性循环,也是一个环形效应模型,如图4所示。

从中可以体会出,质量要素既是效应的重要输入流,同时本身也是工程效应的关键输出流,即目标。应该说,人才培养质量是教育的根本目标。对于工程人才培养来说,在通识性教育全面发展的基础上,更加注重学生工程素质的提高。工程素质是工程人才培养质量的显著标志,它包含了工程人才质量效应输入流的多方面要素,如技术方面的专业和基础能力,非技术方面的团队意识、创新精神、个性品质等。从经济发展的整体目标看,质量要素对效应的发挥以及期望输出流的实现是至关重要的。

(二)对效应的量化分析初探

量化分析是认识客观事物本质规律的重要方法和过程。其基本思路是确定原理方法、建立数学模型、获取数据、分析结果、得出结论。如前所述,工程人才培养质量作为效应,其过程是受多方面因素影响的。而产生的结果有时也不是单一的,即是一个多输入多输出的过程。这就意味着对这一效应进行量化分析,势必进入到复杂的数理统计方法范畴,具体来说,就是多因子综合作用评价模型及分析的方法。

事实上,关于多因素作用的研究在社会科学领域中广泛存在。在工程教育领域主要关注多因素共同作用的工程人才培养质量。多因素方差分析用来研究两个及两个以上控制变量是否对观测变量产生显著影响。多因素方差分析不仅能够分析多个因素对观测变量的独立影响,更能够分析多个控制因素的交互作用能否对观测变量的分布产生显著影响,进而最终找到利于观测变量的最优组合。多因素方差分析从因素和水平两方面对多变量数据进行统计分析,通过变量间交互作用的显著水平检验和因素平均差异主效应检验,说明整体效应的显著水平。作为多因素方差分析的应用,考虑双因素的情况。将工程人才培养质量作为因变量Xij,选实验室建设和实践课程为自变量(因素)Ai和Bj。Ai有a个水平,Bj有b个水平,则双因素方差分析模型为

式中μ为总平均效应,αi为A因素第i水平的效应,βj 为B 因素第j 水平的效应,εij 为随机误差,(αβ)ij 为交互作用效应。

通过这一模型,按照方差分析的计算步骤,确定实验室建设涉及的设备先进程度、设备种类、实验室环境等水平以及实践课程涉及的课程内容、教学方法、师资等水平,可以求得不同效应对工程人才培养质量影响的显著程度。当然,现实中质量影响因素更加复杂,所建立的方差分析统计模型也更加复杂,有待于后续深入研究。

四结束语

效应分析为高等工程教育工程人才培养提出了一个新的研究思路。随着新时代“一带一路”国家发展战略的深入推进,对工程人才培养标准也提出了新的更高要求。也就是影响工程人才培养质量的因素将不断增加,效应过程也趋于更加复杂。效应分析既是具体的研究工具,也是工程教育理念的延伸。唯有将要素问题梳理清晰,把握准确,根据实际教学情况纳入到人才培养的效应过程中,才能不断拓宽工程人才培养的路径,让更多适应新常态下经济发展的创新型工程人才涌现出来。

参考文献

[1]国家行政学院经济学教研部.中国供给侧结构性改革[M].人民出版社.2016(2):3-13.

[2]查建中.中国工程教育改革三大战略[M].北京:北京理工大学出版社,2009.

[3]王丽霞,于建军.困境与走向:对我国工程教育现存问题的反思[J].现代教育科学,2011(11):114-115+146.

[4]钟登华.新工科建设的内涵与行动[J].高等工程教育研究.2017(3):1-6.

[5]秦志强.论工程教育的科学主导与工程回归[J].高等工程教育研究.2005(5):87-90.

[6]胡鞍钢,周绍杰,任皓.供给侧结构性改革——适应和引领中国经济新常态[J].清华大学学报(哲学社会科学版),2016(2):17-22.

[7]陆国栋,李拓宇.新工科建设与发展的路径思考[J].高等工程教育研究.2017(3):20-25.

[8]邹诗鹏.唯物史观的三个唯度[J].天津社会科学,2011(5):20-22.

[9]赵国营,张荣华.论马克思主义的系统思想[J].广西社会科学,2017(1):52-55.

[10]施晓秋,赵燕,李校堃.融合、开放、自适应的地方院校新工科体系建设思考[J].高等工程教育研究,2017(4):10-15.

关注SCI论文创作发表,寻求SCI论文修改润色、SCI论文代发表等服务支撑,请锁定SCI论文网!

文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/jiaoyulunwen/10391.html