SCI论文(www.lunwensci.com):

摘要:针对性地从课程内容、教学资源库、教学组织设计等方面介绍了山西林业职业技术学院《园林植物识别与应用》课程建设的新思路、新成果和新成效。以此为园林植物类课程的理实一体化教学模式改革及课程教学组织设计提供参考依据。

关键词:园林植物;课程建设;理实一体;识别与应用

本文引用格式:王凯,裴淑兰,王刚狮,等.基于理实一体教学模式下的“园林植物识别与应用”课程建设与实践[J].教育现代化,2019,6(38):64-65.

一 课程定位及建设历程

(一)课程的性质和任务

《园林植物识别与应用》课程是根据园林技术专业的人才培养目标和专业课程体系建设的需要而开设的核心课、必修课,以掌握园林植物的种类及在园林中的主要应用方式为学习任务,培养分析和解决涉及植物应用相关实际问题的能力,为后续《园林植物生产技术》、《园林植物栽植养护》、《园林植物病虫害防治》、《园林绿地景观规划设计》等课程的学习和从事绿化工、花卉工、育苗员、设计员等相关岗位的工作需要奠定专业基础[1]。

(二)课程建设的历程

山西林业职业技术学院《园林植物识别与应用》课程始建于2012年,针对传统教学过程中教材内容与实践联系不足,配套教学资源匮乏,教法学法简单枯燥等问题,课程组成员以职业岗位需求为指导,基于工作过程进行课程开发,采用理实一体的教学途径进行项目导向、任务驱动模式下的学习情境设计,依托各级别的科研教改项目,不断丰富和完善课程教学资源,改进和创新教学方法、教学组织形式和课程考核评价方式,取得了较为丰硕的课程建设成果。2014 年建成为“山西省教学资源共享精品课程”;2017 年获得“山西省教育厅教学成果二等奖”,同年完成了本门课程的整体教学组织设计,将每一个任务的情境精细化描述。新编教材、媒介资源库、教学组织设计方案和网络信息平台等成果于 2014-2018 年间在本校使用,累计使用量达 21 个班级,994 名学生。

二 课程建设的针对性改革与创新

(一)基于工作过程的课程内容改革与创新

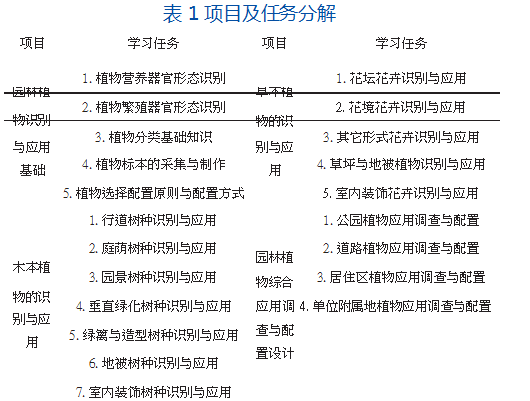

针对园林行业岗位职业能力需求,通过对50家园林相关企事业单位的调研和分析,结合学生的思维过程和认知规律,打破传统的学科体系,把握“必须、够用”的职教特征,将典型工作任务转化为学习项目及学习任务,形成《园林植物识别与应用课程标准》。在课程标准的指导下,重新序化课程内容,以园林植物用途构建学习任务,采用项目导向、任务驱动的形式,又突出地方特色,最终确定了“4大项目”、“21个学习任务”(表1),使企业工程项目、工作过程与专业人才培养目标有机结合,实现“教、学、做”合一。每种植物均配套不同器官、典型识别特征及园林应用的彩色图片,打破了时空及季节的局限,直观易懂。

(二) 遵循认知规律的“多重感官”媒介教学资源库创建

针对传统的《园林植物识别与应用》课程教学资源单调,仅有教材、标本或多媒体课件,学生学习仍感抽象和枯燥,远不能达到现代高职高专教学的需要[2]。本课程组近年来依托省(JG2013032)、学院的教学教改项目5项,创新和完善了多重感官媒介的教学资源库1个;累计建成《园林植物识别与应用》、《园林树木学》项目导向、任务驱动型彩色教材2部;精编园林植物识别特征歌谣手册1套;园林植物识别常用植物图库1套(500种);整理完善园林植物标本库1套(1200种);建立植物标本数字信息管理系统1套;创建山西林院园林植物二维码信息化学习平台1个;创建园林植物识别语音资源库1套;建成山西常见园林植物数字教学系统Java网络信息库1个,目前正在进行本门课程的“蓝墨云班课”内容建设。

(三)任务驱动下的“四维”教学组织与实施过程改革

针对教师灌输式的传统教学方式,本课程转从学生认知规律和生产实践需求进行任务设置,每个任务均通过文字、图像、实物等教学媒介资源进行四个轮次的“四维学习”来完成,将“多媒体教学”提升为多媒介的“多重感官”教学,将课内教与学的过程转变成课内外的信息化自主学习过程,同时体现了“重复”在学习中的关键作用。这就使得抽象枯燥的学习内容转化成为形象有趣、可听可观的内容形式,全面调动学生的学习积极性[3-4]。第一轮学生在教师的讲解下,通过图文并茂的教材、课件进行理论知识的第一轮学习,主要以文字作为教学媒介,力求精炼简洁,同时进行随堂考核,此过程为“一维抽象认知”;第二轮学生在教师的指导下进行图片或标本的学习,通过联想再现并去酚植物特征,主要以图像作为教学媒介,同时进行随堂考核,此过程为“二维形象认知”;第三轮学生在老师的引领下来到室外进行真实植物的识别,通过认知再现,最终形成对园林植物的识别,同时随堂考核,称为“三维综合认知”;第四轮主要是课后进行,学生通过教材、笔记、图库、标本、识别手册、录音和网络信息平台等教学资源进行不断巩固的自主学习过程,将其称之为“四维长久认知”。综上,通过四个轮次,四个维度的教学过程,学生在多重感官刺激的“认知重复与再现”中达到教学目标。

(四)技能比赛助力下的课内外教学基地建设

针对校园绿地不足,植物种类有限的问题,课程组在各方帮助下,坚持走校企合作道路,以技能比赛为助力,不断开拓和完善校内外教学实习基地。自2014年以来由本课程组牵头组织,连续举办“康培杯”、“绿美杯”、“宏艺杯”园林植物识别技能比赛,从专业到行业,从学院到社会,以本课程技能点为主导的技能比赛现在已经成为山西林院和省内园林企事业单位中知名的专业技能比赛项目,越来越多的企事业单位参与其中,为教学需要提供了丰富的植物种类资源和场地保障[5]。目前可用于实习实训的教学基地有太原龙城森林公园、太原东山试验林场、太原植物研究中心、汾河公园、晋祠公园等8处;合作企业有太原康培、太原嘉惠、太谷绿美、晋中宏艺园林绿化工程有限公司等30余家。

三 成果的应用效果及实践反馈

(一)学生成绩明显提高,技能比赛成绩优异

经过教学检验,本课程的班级平均成绩2018年比2014年上升了11.8%,达到93.6分。分析原因主要是由于项目导向强化了学习目的和过程,“四维”教学方式提高了学习效率,考核方式也更加系统和全面。近年来在行业和兄弟院校间举办的各类“园林植物识别与应用”相关技能比赛,以丰富多彩的比赛形式,优异的竞赛结果,激励和推动了越来越多学生的学习兴趣,促进了课程建设的发展。

(二)学习兴趣显著激发,课内外学习热情高涨

使用了多重感官媒介教学资源和“四维”教学组织设计后,学生的学习兴趣显著提高,课堂学习积极主动,出勤率和教学效果在同类课程中保持第一,尤其是课后的教学扩展和自主学习明显改善。

(三)毕业生满意度高,企业口碑好

课程组通过对省内50余家园林企事业单位中的毕业生跟踪调查发现,近三年毕业生对核心课程的满意度中《园林植物识别与应用》达到99.68%,同比排名第一。企业对毕业生识别与应用园林植物的知识和技能的满意度也达90.12%。本门课程已经成为学生培养职业素养、岗位信心的助力剂;是本校适应现代园林行业职业岗位能力需求,体现高职高专教育教学特点的成功范例。

综上所述,山西林业职业技术学院《园林植物识别与应用》课程的职教理念先进、任务驱动明确、内容设置科学,具有导向性;教学资源丰富、师资力量雄厚、教法学法新颖,具有引领性;配套设施完善、校企合作共赢,具有辐射性。

参考文献

[1]王凯,裴淑兰.三种感官媒介在“园林植物识别”教学中的优化[J].价值工程,2017,36(10):171-174.

[2]周春玲,孙玉林,刘孟.园林植物识别教学方法的探索[J].中国林业教育,2009,27(1):76-78.

[3]洪晓萍.“创造性”教学组织设计初探[J].中国校外教育(理论),2007(05):5.

[4]徐新创,李军红.《环境学》实践教学组织设计研究[J].湖北科技学院学报,2014,34(04):69-70+76.

[5]周劲松,邱希阳.园林植物智能识别检索技术应用[J].浙江园林,2018(02):72-73.

关注SCI论文创作发表,寻求SCI论文修改润色、SCI论文代发表等服务支撑,请锁定SCI论文网! 文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/jiaoyulunwen/10289.html