[摘要]目的分析颅脑CT诊断脑出血的临床效果与价值。方法非随机选取2020年1月—2022年12月首都医科大学附属北京安定医院接诊的120例疑似脑出血患者作为研究对象,均通过颅脑CT检查,分析颅脑CT对脑出血疾病的诊断效能,及颅脑CT对不同位置脑出血的诊断符合率。结果颅脑CT诊断脑出血疾病的灵敏度为98.33%,准确性为98.33%,特异度为98.33%,kappa=0.967。60例脑出血患者经手术诊断,15例为脑叶出血,10例为丘脑出血,16例为基底核出血,8例为小脑半球出血,11例为脑干出血。颅脑CT对脑叶、丘脑、小脑半球、脑干出血、基底核出血的诊断总符合率为96.67%(58/60)。结论临床可采用颅脑CT诊断脑出血疾病,能够较准确地判断出血位置。

[关键词]颅脑CT,脑出血,诊断,出血部位

脑出血即出血性脑卒中,在所有脑卒中类病变中发病率位居第二位,仅次于缺血性脑卒中,在心脑血管疾病导致死亡的患者中占比超过45%,在所有急性脑血管疾病中病死率最高[1]。大数据调查显示,≥50岁的中老年群体更容易发病,但1990—2019年间发病患者的平均年龄下降超过9%,而至今仍在缓慢下降。脑出血病灶中80%以上位于大脑半球内,剩余病灶则位于脑干、小脑组织中,发病原因多与高血压、分支动脉硬化等有关[2]。脑出血的危害在于缺血性损伤、压迫等对神经功能的影响,且发病时间越长,神经功能缺失越趋近于不可逆。因此临床推荐快速介入治疗,在尽早完成诊断的情况下,实施相应的干预措施。这就使得早期诊断显得更加重要,其中CT的应用范围较广,其不仅操作简便且快速,产生的医疗成本也相对较低,对于急性发作期内患者适用度较高[3]。本研究非随机选取2020年1月—2022年12月首都医科大学附属北京安定医院接诊的120例疑似脑出血患者为研究对象,探讨颅脑CT的诊断价值,现报道如下。

1资料与方法

1.1一般资料

非随机选取本院接诊的120例疑似脑出血患者作为研究对象,男75例,女45例;年龄38~74岁,平均(56.56±3.22)岁;病程0.5~4 h,平均(1.21±0.13)h;14例有吸烟史,9例有大量饮酒史,21例合并糖尿病,24例合并高血压,15例合并冠心病;入院时症状表现:42例伴恶心呕吐,14例主诉头痛,9例意识障碍,16例肌力下降,20例失语。本研究经医学伦理委员会审核批准。

1.2纳入与排除标准

纳入标准:患者临床症状符合脑出血指征;符合颅脑CT检查指征;患者本人或家属同意配合研究。

排除标准:合并颅内肿瘤者;合并凝血功能障碍者;临床资料缺失者。

1.3方法

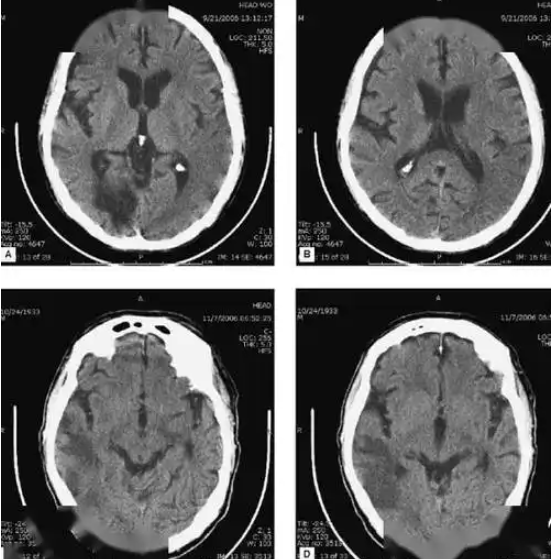

所有研究对象进行颅脑CT检查,协助其取平卧仰卧位,将头部放置在扫描台的专用头架上,适当固定以避免检查中误动造成影像模糊、重叠等问题。采取头部先行进入的方式,并叮嘱患者检查时需全程保持下颌内收的状态。确定头部中线和身体正中线、检查台中线保持重合,再将身体正中线和扫描定位水平线重合,基准线为外眦到外耳孔之间的连线,确认所有参考线均重合后启动设备。先推送头部进入线圈内,再由舌骨水平线起始,向上扫描至颅顶最高水平面。开展颅内平扫检查,使用侧位定位技术,需采用4排及以上多层螺旋扫描,层厚和层间距均设定为5 mm,螺距为1.5 mm,扫描视野设定为250 mm,影像重建时层厚设定为0.5 mm。如扫描过程中发现颅内病灶直径较小,需针对该区域开展薄层扫描操作。检查中设备管电压设定为120 kV,管电流设定为160 mA。对颅骨状态进行观察时,视野宽度设定为1 500~2 500 Hu、窗位设定为400~700 Hu。所有扫描检查均完成后,叮嘱患者根据医嘱定期返院复查,以判断不同病程下病灶的变化情况,对急性期(发病≤1周)、吸收期(发病>1~8周)、囊腔期(发病>8周)的病情给予诊断。对患者影像进行观察,判断出血位置及不同出血位置的出血量。

1.4观察指标

计算颅脑CT对脑出血疾病的诊断效能。灵敏度=真阳性例数/(真阳性例数+假阴性例数)×100%。准确性=(真阳性例数+真阴性例数)/总例数×100%。特异度=真阴性例数/(真阴性例数+假阳性例数)×100%。

根据颅脑CT真阳性例数分析其对不同位置脑出血的诊断符合率。

1.5统计方法

采用SPSS 26.0统计学软件分析数据,灵敏度、准确性、特异度、符合率为计数资料,用例数(n)和率(%)表示,行χ2检验。P<0.05为差异有统计学意义。通过kappa值进行一致性分析。

2结果

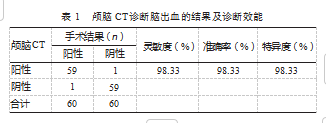

2.1颅脑CT诊断脑出血的结果及诊断效能

颅脑CT诊断脑出血疾病的灵敏度为98.33%,准确性为98.33%,特异度为98.33%,kappa=0.967。见表1。

2.2颅脑CT对不同位置脑出血的诊断符合率

60例脑出血患者经手术确诊,15例为脑叶出血,10例为丘脑出血,16例为基底核出血,8例为小脑半球出血,11例为脑干出血。颅脑CT对脑叶、丘脑、小脑半球、脑干出血基底核出血的诊断总符合率为96.67%(58/60)。

3讨论

脑出血是脑卒中的亚型病变之一,在≥50岁的中老年群体中更为常见,通常在患者情绪大幅波动、短时间异常用力、血压升高等情况下发病,临床症状包括头晕头痛、恶心呕吐、躯体功能障碍、意识丧失等[4]。脑出血不仅发病速度较快,且出血位点情况不同,大脑、小脑、脑干等区域的分支动脉均可能产生出血灶,而临床应对不同位置、不同类型出血时的方法也存在一定差异,因此必须准确判断患者病情,以便为治疗方案的拟定提供参考。同时由于脑出血病症的特殊性,其对神经功能的影响会随发病时间的延长而加重,也会使不可逆性功能丧失程度加深,临床均认为越早介入治疗越有利于患者神经功能的恢复,对整体疗效也有着积极的促进意义,因此临床诊断不仅需要准确,还需要快速,以此降低各类并发症、后遗症对患者的影响[5-6]。

本研究结果显示,颅脑CT诊断脑出血疾病的灵敏度为98.33%,准确性为98.33%,特异度为98.33%,kappa=0.967;对出血位置的检查结果显示,颅脑CT对脑叶、丘脑、小脑半球、脑干出血、基底核出血的诊断总符合率为96.67%。与郑祖洪[7]的研究中脑叶93.33%、基底核100.00%、丘脑100.00%、脑叶95.66%的符合率结果相似。基底核部位出血时病灶侵入侧脑室、内囊的概率相对较高,很容易导致蛛网膜下腔被血液充满而形成异常压迫,在CT影像中可观察到密度增高的情况,但由于该处出血灶位置相对靠近脑组织内侧,因此出现漏诊的概率相对较高。丘脑出血在实施CT扫描后可观察到圆形、椭圆形特征的影像,且呈现高密度状态,其中水肿区域增宽,对脑实质存在明显的站位情况。脑叶出血的病灶多几种在顶叶区域,CT影像中可观察到明显的局灶性特征。

颅脑CT检查不仅能准确定位出血灶,还能够发现直径较小的血肿灶,对于合并的脑挫裂伤也能及时发现[8-9]。对出血灶的范围、出血量等具体情况也可通过软件进行计算,这些数据可为后续手术治疗方案的拟定提供详细参考,使治疗更具有针对性和准确性。和X线相比,CT对颅脑组织出血的诊断准确率更高,且能够产生定量指标,扫描范围更加全面,也不需要根据扫描面的不同而调整体位,避免了对出血灶的不良影响[10-12]。而与磁共振成像(Magnetic Resonance Imaging,MRI)相比,CT可实现更早期介入,对超急性、急性期患者的诊断准确性、敏感度也更高,且能够实现短时间内重复检查,医疗成本也低于MRI,因此更适用于脑出血类患者的临床诊断。

综上所述,可采用颅脑CT诊断脑出血疾病,能够较准确地判断出血位置。

[参考文献]

[1]张学峰,侯明丽,王瑞,等.颅脑CT联合征象对早期颅内血肿扩大的预测价值[J].宁夏医科大学学报,2023,45(2):155-160.

[2]王业青,金宇轩,杨俊杰,等.不同平扫CT征象在预测脑出血血肿扩大中价值的比较研究[J].临床放射学杂志,2023,42(2):190-197.

[3]张宗州.磁共振与CT技术在急性颅脑损伤诊断中的应用效果分析[J].世界复合医学,2021,7(5):12-14.

[4]中华医学会神经外科学分会脑血管病学组,中国医师协会神经外科医师分会脑血管外科学组.原发性脑干出血诊治中国神经外科专家共识[J].中华医学杂志,2022,102(15):1068-1075.

[5]黄晨光,计璐耀,徐玉华.CT、CTA影像征象对自发性脑出血早期血肿扩大的预测价值[J].中国临床神经外科杂志,2023,28(7):451-455.

[6]周加浩,邓引生.128排CT动态复查在创伤性颅脑损伤诊断中的临床价值[J].世界复合医学,2021,7(1):132-134.

[7]郑祖洪.颅脑CT运用于脑出血诊断中的临床价值分析[J/CD].临床医药文献电子杂志,2017,4(70):13786.

[8]吴晓莹.头颅双能量CT在颅内出血介入治疗中的应用观察[J].黑龙江医学,2021,45(5):539-541.

[9]刘涛,包爱军,杨佳康,等.CT评估脑中线移位和血肿量对脑出血患者预后的预测效能[J].中南医学科学杂志,2022,50(4):557-559.

[10]冷静思,唐媛媛,林灵.急性脑出血入院时CT脑中线移位和血清CCR5、Nogo-A水平与患者预后的相关性[J].临床和实验医学杂志,2023,22(18):1914-1918.

[11]郭蕊霞.分析颅脑CT运用于脑出血诊断中的临床可行性及有效性[J/CD].国际感染病学:电子版,2019,8(3):206.

[12]胡子良,林燕惠,殷浩.头颅CT影像学指标评估自发性脑出血患者血肿的临床价值[J].中国CT和MRI杂志,2022,20(5):33-34,37.

文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/yixuelunwen/79945.html