【摘要】目的:观察临床护理路径在急性缺血性卒中(AIS)静脉溶栓患者中的应用效果。方法:回顾性分析2020年2月至2022年2月在该院行静脉溶栓治疗的60例AIS患者的临床资料,根据护理方法不同将其分为对照组与观察组各30例。对照组实施常规护理,观察组实施基于临床护理路径的溶栓护理。比较两组急救效率(急诊科停留时间、入院至CT检查时间及入院至溶栓时间)、溶栓前后神经功能缺损程度[美国国立卫生研究院卒中量表(NIHSS)]评分、溶栓成功率、不良事件发生率及生活自理能力[改良Barthel指数(MBI)]评分。结果:观察组急诊科停留时间、入院至CT检查时间及入院至溶栓时间均短于对照组,差异有统计学意义(P<0.05);溶栓24 h后,观察组NIHSS评分低于对照组,差异有统计学意义(P<0.05);观察组溶栓成功率为93.33%(28/30),高于对照组的73.33%(22/30),差异有统计学意义(P<0.05);观察组不良事件发生率为10.00%(3/30),低于对照组的36.67%(11/30),差异有统计学意义(P<0.05);观察组MBI评分高于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。结论:临床护理路径用于静脉溶栓治疗的AIS患者中效果确切,可缩短急诊科停留时间、入院至CT检查时间及入院至溶栓时间,提高患者神经功能和溶栓成功率,降低不良事件发生率,改善其生活自理能力,效果优于常规护理。

【关键词】静脉溶栓,急性缺血性卒中,临床护理路径,急救,并发症

急性缺血性卒中(AIS)是临床常见的急危重症,在中老年群体中发病率较高,可导致言语不清、吞咽障碍、偏瘫、头晕头痛等症状,严重时可危及生命[1]。早期静脉溶栓是临床治疗AIS的首选方案,能够促进闭塞的动脉恢复通畅,减轻神经功能损伤,但治疗后患者仍需长时间康复,对护理的要求较高[2]。临床护理路径是一种程序化护理模式,其以循证研究为指导,预先制订好患者住院时间护理流程,为患者提供连续、有序、高质量的护理,从而提高护理效率,改善患者预后[3]。本文观察临床护理路径在AIS静脉溶栓患者中的应用效果。

1资料与方法

1.1一般资料回顾性分析2020年2月至2022年2月在本院行静脉溶栓治疗的60例AIS患者的临床资料。纳入标准:符合《中国急性缺血性脑卒中诊治指南2018》[4]中相关诊断标准;经CT检查确诊;发病至就诊时间≤4.5 h;入院时格拉斯哥昏迷评分(GCS)5~9分;符合静脉溶栓指征并采用阿替普酶进行静脉溶栓治疗;临床资料完整。排除标准:伴脑出血;凝血功能异常或近1个月内有手术、外伤史;合并认知障碍或精神疾病。根据护理方法不同将其分为对照组和观察组各30例。对照组男19例,女11例;年龄47~77岁,平均(52.79±3.21)岁;发病至溶栓时间1.2~4.5 h,平均(3.21±0.33)h;梗死位置:前循环20例,后循环10例;合并基础疾病:高血压15例,高脂血症11例,糖尿病8例。观察组男19例,女11例;年龄48~76岁,平均(52.82±2.48)岁;发病至溶栓时间1.5~4.4 h,平均(3.22±0.31)h;梗死位置:前循环19例,后循环11例;合并基础疾病:高血压14例,高脂血症12例,糖尿病9例。两组一般资料比较,差异无统计学意义(P>0.05),有可比性。

1.2方法对照组接受常规护理。入院后立即开放静脉通道,予以鼻导管吸氧,陪同患者完成CT、脑电图、凝血功能等检查,确保其符合静脉溶栓指征;向患者及其家属询问病史,并解释溶栓治疗的目的、意义及并发症等,让家属尽快签署溶栓知情同意书,办理入院手续并缴费;协助医师完成静脉溶栓治疗,推注完药液后定期行CT检查,确认患者血管再通情况,并观察有无出血征象,如发生血压下降、脑电图变化等异常现象应及时通知医师处理。

观察组采用基于临床护理路径的溶栓护理。(1)成立临床护理路径小组,由护士长担任组长,工作经验>10年的2名主管护师担任副组长,6名专科护士为小组成员。护士长组织小组成员参加AIS静脉溶栓相关知识和急救技术的培训,并根据文献检索和本院既往经验制订AIS静脉溶栓的临床护理路径。(2)溶栓前护理:①院前急救。设置卒中专用绿色通道,接到急救电话后通知院内相关科室做好准备,将溶栓药物提前拿到神经内科,并向现场人员询问患者症状、病史,嘱其不要随意搬动患者,保持患者呼吸道通畅;②院内急救。患者到达医院后,立即送CT室进行检查以确定梗死位置、面积大小,并排除脑出血;及早建立静脉通道,采集血液送检验科,检测血糖、血气指标及凝血四项等,确保患者符合溶栓指征,由负责宣教的护理人员告知家属溶栓的目的和注意事项,让其尽快签署溶栓知情同意书。(3)溶栓时护理:在神经内科进行溶栓,护士协助医师用药,静脉滴注溶栓药物时应注意监测患者血压、心率及脑电图,有异常表现者应立即停止溶栓。家属可在患者溶栓治疗期间缴费,办理入院手续。(4)溶栓后护理:①生命体征监护。溶栓后将患者转运至神经重症监护室,患者平卧位,抬高床头15°~30°,监测血压、颅内压。溶栓后2 h内每15 min监测1次血压,溶栓后2~6 h每半小时监测1次血压,溶栓后7~24 h每小时监测1次血压,血压过高时予以降压药物,维持血压不超过180/100 mmHg(1 mmHg=0.133 kPa)。观察患者皮肤、黏膜、牙龈出血情况,若有出血倾向及时告知医师处理。②心理护理。对苏醒的患者进行健康宣教,告知其病情和溶栓后注意事项,可播放音乐,转移患者注意力。③并发症预防。溶栓后次日起予以抗血小板药物治疗,预防梗死复发;嘱患者尽早下床行走,预防下肢深静脉血栓。④早期康复。患者病情稳定后应尽早开始康复训练,卧床休息期间可进行良肢位摆放、被动关节活动等训练,溶栓24 h后可进行床边坐起、站立练习,之后开展行走、上下楼梯等训练。

1.3观察指标(1)比较两组急救效率,包括急诊科停留时间、入院至CT检查时间及入院至溶栓时间。(2)比较两组溶栓前后神经功能缺损程度和溶栓成功率。分别于入院时、溶栓24 h后采用美国国立卫生研究院卒中量表(NIHSS)评估,总分0~42分,分数越高表示神经功能受损越严重;溶栓成功标准为溶栓24 h后复查颅脑CT,病灶血管恢复通畅,且NIHSS评分较治疗前降低≥90%。(3)比较两组不良事件发生率。(4)比较两组生活自理能力。出院前1 d,采用改良Barthel指数(MBI)评估患者生活自理能力,包括进食、洗澡、修饰、穿衣、大便控制、小便控制、如厕、上下楼梯、步行、床椅转移等10个项目,总分0~100分,分数越高表示生活自理能力越好。

1.4统计学方法应用SPSS 21.0软件进行统计学分析,计量资料以(x—±s)表示,采用t检验,计数资料以率(%)表示,采用χ2检验,以P<0.05为差异有统计学意义。

2结果

2.1两组急救效率比较观察组急诊科停留时间、入院至CT检查时间及入院至溶栓时间均短于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。见表1。

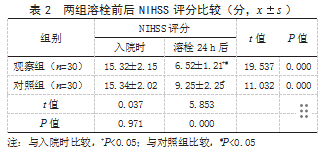

2.2两组溶栓前后神经功能缺损程度和溶栓成功率比较入院时,两组NIHSS评分比较,差异无统计学意义(P>0.05);溶栓24 h后,两组NIHSS评分均低于入院时,且观察组低于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。见表2。观察组溶栓成功率为93.33%(28/30),高于对照组的73.33%(22/30),差异有统计学意义(χ2=4.320,P=0.038)。

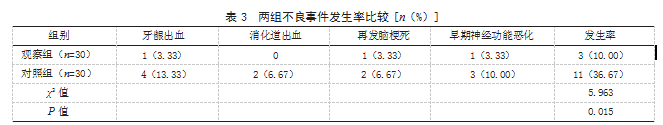

2.3两组不良事件发生率比较观察组不良事件发生率为10.00%(3/30),低于对照组的36.67%(11/30),差异有统计学意义(P<0.05)。见表3。

2.4两组生活自理能力比较出院前1 d,观察组的MBI评分为(76.52±7.21)分,高于对照组的(62.25±5.25)分,差异有统计学意义(t=8.763,P=0.000)。

3讨论

AIS为临床常见的、高发的脑血管疾病,早期静脉溶栓是其最有效的治疗方法之一,能够疏通血管,减轻脑组织缺氧、缺血程度,促进神经功能恢复[5]。但溶栓后患者仍可能发生再灌注损伤、出血等不良事件,对护理的要求较高[6]。而常规护理缺乏系统的、针对性的护理措施,难以满足患者的生理及心理需求,护理效率较低。

临床护理路径是一种针对特定疾病的预见性、集束化护理,其以时间为横轴,以护理措施为纵轴,预先制订好各阶段护理路径,可使护理工作更加标准化、系统化,并及时优化以往护理中的不足之处,从而提高护理效率,改善患者预后[7]。本研究结果显示,观察组急诊科停留时间、入院至CT检查时间及入院至溶栓时间均短于对照组,溶栓成功率及MBI评分均高于对照组,溶栓后NIHSS评分及不良事件发生率均低于对照组。分析原因为临床护理路径通过组建护理小组,对AIS急救和静脉溶栓的相关知识进行培训,并通过文献检索和既往经验制订AIS静脉溶栓的临床护理路径,可以提高护理方法的针对性和系统性[8]。在院前急救阶段,通过设置卒中专用绿色通道,可以让院内相关科室做好准备,缩短患者入院后排队等待时间,使其能更快接受CT检查、实验室检测和静脉溶栓治疗,以避免错过溶栓时间窗,导致溶栓失败[9]。院内急救阶段,通过宣教让患者及家属了解溶栓治疗的目的、效果,可安抚患者不安情绪,让家属尽快签署知情同意书;在溶栓过程中,密切观察患者病情变化,并加强心理干预,可疏导患者不良情绪,提高其配合程度。溶栓后,定期监测患者脑电图、血压和出血情况,可有效预防出血性事件发生率,并及时发现早期神经功能恶化现象,予以针对性治疗[10]。对苏醒的患者进行健康宣教,告知其溶栓效果及注意事项,可减轻患者焦虑、恐慌情绪,提高康复治疗依从性[11]。嘱患者尽早下床行走,指导患者进行良肢位摆放、被动关节活动、步行、上下楼梯等训练,可提高其运动功能和生活自理能力,并降低下肢深静脉血栓、压疮等并发症发生率[12]。

综上所述,临床护理路径用于静脉溶栓治疗的AIS患者效果确切,可缩短患者急诊科停留时间、入院至CT检查时间及入院至溶栓时间,提高其神经功能和溶栓成功率,降低不良事件发生率,改善其生活自理能力,效果优于常规护理。

参考文献

[1]张会敏,张凌云.责任制护理干预在急性缺血性脑卒中患者rt-PA静脉溶栓治疗中的应用观察[J].首都食品与医药,2019,26(7):174.

[2]彭庆霞,霍继浩.护理质量专案活动对急性缺血性脑卒中急诊阿替普酶静脉溶栓平均耗时的影响[J].河南医学研究,2022,31(11):2072-2075.

[3]吴玉琴,王云,周丽娟.基于临床路径的护理模式在急性缺血性脑卒中静脉溶栓患者中的应用[J].齐鲁护理杂志,2021,27(7):114-116.

[4]中华医学会神经病学分会,中华医学会神经病学分会脑血管病学组.中国急性缺血性脑卒中诊治指南2018[J].中华神经科杂志,2018,51(9):666-682.

[5]陈伟,王清彩.基于前馈控制策略的流程化护理在急性缺血性脑卒中阿替普酶静脉溶栓中的应用效果[J].实用临床医学,2022,23(4):82-84.

[6]丛娜.传统急救护理与标准化急救护理在治疗急性缺血性脑卒中患者中运用价值的比较[J].江西医药,2021,56(10):1745-1747.

[7]李娜.缺血性脑卒中康复护理中临床护理路径的效果及对改善患者的生存质量的影响分析[J].山西卫生健康职业学院学报,2022,32(1):101-102.

[8]钮静,权文娟,赵春洪,等.优化静脉溶栓流程在改善急性缺血性脑卒中患者即时疗效的应用[J].医学信息,2021,34(20):139-141.

[9]陈贺荣,陈清云,刘建东.急诊绿色通道护理流程在急性缺血性脑卒中患者救治中的效果观察[J].黑龙江中医药,2021,50(4):245-246.

[10]谢小华,马家惠,杨花峰,等.护士对急性缺血性脑卒中静脉溶栓护理模式优化需求的质性研究[J].中华现代护理杂志,2021,27(21):2807-2812.

[11]张艳柳.责任制护理干预在急性缺血性脑卒中患者rt-PA静脉溶栓治疗中的应用[J].黑龙江医药科学,2018,41(6):157-158.

[12]苗姣娜,何叶,王元姣.临床护理路径在脑卒中患者康复护理中的应用进展[J].护士进修杂志,2023,38(2):141-144.

文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/yixuelunwen/79942.html