[摘要]目的探究经皮内镜椎板间手术入路髓核摘除术联合核心肌群训练对腰椎间盘突出症术后患者疗效。方法非随机选取2021年3月—2023年5月天水四零七医院收治的86例腰椎间盘突出症患者为研究对象,按治疗方法分为观察组与对照组,每组43例。观察组实施经皮内镜椎板间手术入路髓核摘除术联合核心肌群训练,对照组实施传统手术联合常规康复训练。对比两组手术相关指标、临床疗效、腰椎功能、生活质量评分以及并发症发生率。结果观察组住院时间短于对照组,差异有统计学意义(P<0.05);观察组优良率(97.67%)高于对照组(79.07%),差异有统计学意义(χ2=7.242,P<0.05);治疗前,两组功能障碍指数、日本骨科协会评估治疗分数及生活质量评分对比,差异无统计学意义(P均>0.05),治疗后,两组均较治疗前改善,且观察组优于对照组,差异有统计学意义(P均<0.05)。两组并发症相比,差异无统计学意义(P>0.05)。结论将手术和核心肌群训练结合,可促进患者腰椎功能的恢复,减轻其疼痛程度,值得临床借鉴。

[关键词]腰椎间盘突出症,核心肌群训练,经皮内镜椎板间手术入路髓核摘除术

近年来,随着人们不恰当地使用腰椎,降低了腰椎的稳定性,使得腰部肌力明显减退,导致腰椎间盘突出症的发生率不断增加,并且发病人群也逐渐呈年轻化。在全部腰椎病人群中,腰椎间盘突出症的占比高达15.2%,并且发病人群从中老年逐渐向青年人扩展。腰椎间盘突出症会导致患者出现身体姿势方面的改变,与此同时还可存在不同程度的腰部以及下肢功能减退,对患者的日常生活造成限制,并且还可增加患者的心理压力[1]。目前临床对于该疾病一般选择保守治疗和手术治疗,但无论哪种治疗方式,均需要接受有效的康复训练,从而使患者的脊柱稳定性得以增强,还能对治疗效果起到稳固的作用。研究显示,在患者腰部的核心肌肉中,若存在耐力下降,则不利于腰椎的平稳,也是引起腰椎间盘突出症的高危因素,因此需要加强患者腰部核心肌群的训练,以使患者的腰椎稳定性得以维持[2-3]。基于此,本文非随机选取2021年3月—2023年5月天水四零七医院收治的86例腰椎间盘突出症患者为研究对象,探究经皮内镜椎板间手术入路髓核摘除术联合核心肌群训练的治疗效果,现报道如下。

1资料与方法

1.1一般资料

本院非随机选取收治的86例腰椎间盘突出症患者为研究对象,按治疗方法分为观察组与对照组,每组43例。观察组中男30例,女13例;年龄25~65岁,平均(45.22±2.71)岁;病程5~31个月,平均(18.33±2.16)个月。对照组中男31例,女12例;年龄26~65岁,平均(45.63±2.85)岁;病程6~31个月,平均(18.75±2.08)个月。两组患者一般资料对比,差异无统计学意义(P均>0.05),具有可比性。本研究经天水四零七医院伦理委员会审核批准(TS407LL202308)。

1.2纳入与排除标准

纳入标准:①单侧下肢伴有腰痛、放射痛,但以腿痛为主;②经影像学检查,结果提示明确为LDH[4];③经保守治疗无效;④无外科手术禁忌证;⑤患者和家属对于本研究均知情同意;⑥患侧下肢肌力明显减退。

排除标准:①由于存在严重脊柱退变、腰椎管狭窄,进而引发的腰腿疼痛者;②腰椎滑脱度在I度及以上者;③术后具有腰椎失稳的风险,需要配合其他治疗者;④仰卧位无法耐受者;⑤存在多种基础性疾病者;⑥呈中央型椎间盘突出,与此同时伴有钙化者。

1.3方法

对照组实施传统手术+常规康复训练:①传统手术:患者体位以仰卧位为主,麻醉方式选择硬膜外麻醉,患者的切口位置在后正中位置,长度大约在5 cm,切开患者的皮下组织,以此暴露其深筋膜组织,沿着棘突和椎板侧缘方向将患者的骶棘肌进行剥离,使关节突关节及其上下椎板能充分显露出来,开窗,并将椎板咬除,将患者的硬膜外黄韧带摘除,充分显露患者的神经根以及硬脊膜囊,拉向内侧,充分暴露其椎间盘组织后,用尖刀切开患者的纤维环和后纵韧带,并将间盘内变性的髓核组织进行摘除,再次探查,将患者神经根松解,止血,放置引流管,术毕缝合切口。②常规康复训练:双腿搭桥训练:指导患者选取仰卧位体位,同时对患者进行屈膝、屈髋等练习,维持15 s左右,指导患者反复练习10次左右。单腿抬桥训练:指导患者选取一种体位(仰卧位),同时指导患者一侧的下肢进行屈膝、屈髋等等,告知患者需要将自身的下肢伸直,抬起腰背部、臀部等,维持时间为15 s,练习次数在10次左右。

观察组实施经皮内镜椎板间手术入路髓核摘除术联合核心肌群训练,具体内容:①将经皮内镜椎板间手术入路髓核摘除术:手术以局部浸润麻醉为主,取患者仰卧位实施,首先,对患者使用腹部弓形垫垫高,以保证患者的椎板间隙可以充分地暴露出来,随后在C型臂X线机下,给予L5SI间隙做透视定位,于棘突旁开0.5~1 cm,并在患侧做一道纵行切口,切口长度大约在7 mm,将扩张导杆放置其中,穿过患者的皮肤等组织,到达黄韧带浅面,建立工作通道,在透视的状态下观察通道的位置,将扩张导杆抽出,连接椎间孔镜系统,通过该仪器,对患者进行观察,如果存在黄韧带表面,那么将部分的黄韧带咬除,之后在剩余部分开小窗,刺破黄韧带,直到能够观察到患者的硬膜外脂肪组织,对脂肪组织采用髓核钳清理,进入到工作通道,观察患者的硬膜囊以及神经根,对其进行仔细的探查,将患者的髓核取出,对患者的神经搏动等情况进行观察,如果搏动良好,那么需要沿着神经根的走势进行观察,确保患者无突出髓核残留。②核心肌群训练:患者术后24 h状态良好,方可进行该训练,患者的整个训练由责任护士进行指导和照顾,涵盖主动和被动运动两种,运动主要以直腿抬高训练为主,并且进行屈髋腹肌训练,同时,对股四头肌和腹横肌也要进行练习,以上训练时间在20~30 min,2~3次/d即可;患者术后1~7 d内,由专业康复治疗师指导活动,要求患者佩戴腰围,再对患者恢复情况实施评估,若患者耐受性好,应适当增加患者的站立和行走的时间,并延长行走的距离;在术后2周,对患者的支撑运动进行练习,练习的过程遵循循序渐进,患者最终的运动和练习,需要掌握三点支撑、五点支撑以及飞燕式运动等动作;在术后第3周,开始对患者进行平板支撑、交叉支撑的练习;在术后1个月甚至更后期,对患者加强桥式运动,2次/d。

1.4观察指标

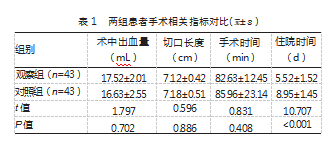

对比两组手术相关指标:包括术中出血量、切口长度以及手术时间、住院时间。

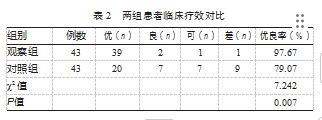

对比两组临床疗效:临床疗效的判定按照改良Macnab标准[5]进行判定,一共分为4个等级,即优、良、可、差,优指患者经治疗后,腰椎功能恢复正常,且腰腿疼痛症状完全消失;良指患者接受治疗后,各项功能指标趋于正常值,各项症状和治疗前比较,明显改善;可指患者的症状有所改善,但功能尚未完全恢复;差指患者的功能恢复不佳,且症状无改善或加重。优良率=(优例数+良例数+可例数)/总例数×100%。

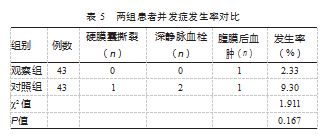

对比两组并发症发生情况:包括硬膜囊撕裂、深静脉血栓、腹膜后血肿。

对比两组腰椎功能:日本骨科协会评估治疗分数(Japanese Orthopaedic Association Scores,JOA)总得分为29分,共4个维度(第一维度临床体征、第二维度日常生活动作、第三维度膀胱功能、第四维度主观症状方面),得分和患者的腰椎功能成正比;功能障碍指数(Owestry Disability Index,ODI)包括10个项目,满分50分,得分越高,则提示患者的脊柱功能受损程度越高。

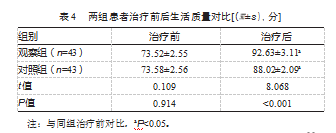

对比两组生活质量:采用健康状况调查问卷(36-item Short Form,SF-36)进行评估,包括4个维度,总分100分,得分和患者的生活质量水平成正比。

1.5统计方法

采用SPSS 25.0统计学软件处理数据,手术相关指标、腰椎功能、生活质量评分为计量资料且符合正态分布,以(±s)表示,组间比较行t检验;临床疗效、并发症发生率为计数资料,以例数(n)和率(%)表示,组间比较行χ2检验,P<0.05为差异有统计学意义。

2结果

2.1两组患者手术相关指标对比

两组在术中出血量、切口长度以及手术时间方面对比,差异无统计学意义(P均>0.05)。观察组住院时间短于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。见表1。

2.2两组患者临床疗效对比

观察组治疗效果优于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。见表2。

2.3两组患者腰椎功能对比

治疗前,两组患者ODI、JOA评分对比,差异无统计学意义(P均>0.05),治疗后两组ODI评分均下降、JOA评分均升高,且观察组优于对照组,差异有统计学意义(P均<0.05)。见表3。

2.4两组患者治疗前后生活质量对比

治疗后,观察组的生活质量评分高于对照组(P<0.05)。见表4。

2.5两组患者并发症发生率对比

两组并发症对比,差异无统计学意义(P>0.05)。见表5。

3讨论

研究发现,腰椎间盘突出的发病人群逐渐呈年轻化,也是引起患者出现下腰疼痛的重要原因之一。根据现代电子产品的不断开发和应用,使得人们在工作和生活中保持同一姿势的情况也明显增加,且在日常生活中缺乏锻炼,故而引起腰背核心肌群劳损,还可降低其肌力,加重脊柱支撑减小承受力,最终引起腰椎间盘突出[6]。虽然该疾病并非致命性疾病,但对患者的日常生活、工作及身心健康造成十分不利的影响。手术作为治疗该疾病的首选方式,但多数患者在术后存在复发情况,因此加强术后的锻炼十分必要[7]。

在本研究中,两组疗效和住院时间相比,观察组的数据更占优势(P均<0.05),由此说明,在术后加强患者的核心肌群训练十分必要,能够提高手术疗效和改善手术指标。究其原因:经皮内镜下手术取患者的切口小,在手术过程中不会破坏患者正常的软组织,同时还能维持脊柱固有结构,该术式对患者造成的痛感轻微,术后不易出现严重并发症[8-11]。

另外,观察组的并发症低于对照组,而腰椎功能、生活质量提高和对照组数据相比,其更占据优势(P均<0.05),究其原因:经皮内镜手术所选择的入路安全性高,其手术具有可视性,再逐层深入进行操作,打开黄韧带,再进入椎管内,以此摘除突出的髓核,而上述操作能够使手术的安全性得到保证[12]。但该术式存在极高的复发风险,部分患者在术后仍然存在临床症状。而通过结合核心肌群训练,能够提高手术疗效,主要是由于该训练方式能够使核心肌群在收缩训练的调动中发挥重要的参与作用,使患者腰腹肌的肌力得到最大限度的提升,并且还可利于患者局部血液循环,消除炎性物质,将患者疼痛感减轻,促进患者早期恢复腰椎功能[13-15]。在吴峰等[16]研究的一文中,研究组的治疗总有效率为96.67%,高于对照组(P<0.05),与本研究结果中观察组治疗总有效率97.67%,高于对照组(P<0.05)相似,由此提示,采用联合干预措施,能大大提升临床疗效,还能降低并发症发生,促进患者腰椎功能的改善。

综上所述,在术后加强核肌群的训练能够有效预防复发,并且还可将患者的并发症风险降低,具有临床价值意义。

[参考文献]

[1]王龙强,黄相鹏,邵诗泽,等.经皮内镜椎板间与椎间孔入路椎间盘切除术治疗脱垂型腰椎间盘突出症的比较研究[J].中国骨与关节损伤杂志,2022,37(5):453-457.

[2]花奔,花艮春,段黄强,等.经皮内镜椎板间入路椎间盘切除术治疗腰椎间盘突出症[J].临床骨科杂志,2023,26(3):323-327.

[3]石志伟,朱贤友,路绪超.椎板间入路经皮内窥镜下椎间盘切除术治疗L5-S1节段青少年腰椎间盘突出症[J].颈腰痛杂志,2022,43(5):739-741.

[4]陈思远,谢中,夏超,等.单侧双通道内镜下椎间盘切除术与经皮内镜下经椎间孔入路椎间盘切除术治疗腰椎间盘突出症的临床疗效对比[J].中国脊柱脊髓杂志,2022,32(4):340-346.

[5]王震,李玉前,朱敏,等.UBE与PEID治疗腰椎间盘突出症的临床疗效[J].江苏医药,2022,48(8):817-820.

[6]胡广倩.核心肌群训练在腰椎间盘突出症患者术后康复中的应用价值分析[J].山西医药杂志,2022,51(8):945-947.

[7]殷叶琳,索迎春,康艳.核心肌群训练联合康复护理在腰椎间盘突出患者术后康复中的应用[J].海南医学,2022,33(19):2551-2553.

[8]吴傲,刘爱峰,石佳.经皮脊柱内镜下腰椎间盘切除术治疗腰椎间盘突出症及相关疾病的研究进展[J].河北医药,2022,44(11):1715-1719.

[9]张淋霖,秦国良.经椎板间入路椎间孔镜下椎间盘切除术与开放手术治疗腰椎间盘突出症疗效比较[J].医学临床研究,2022,39(1):26-29.

[10]李海东,朱新红,闵继康,等.双镜双通道经皮内窥镜下腰椎椎间盘切除术治疗高度游离型腰椎椎间盘突出症[J].脊柱外科杂志,2023,21(2):73-77.

[11]覃梁圣,黄珩,潘才成,等.改良椎板间隙入路经皮内镜下椎间盘切除术治疗L5/S1椎间盘突出症的疗效观察[J].中国脊柱脊髓杂志,2022,32(5):434-439.

[12]田力升,陈长胜.经皮椎板间入路内窥镜手术治疗腰椎间盘突出症的并发症及应对策略[J].颈腰痛杂志,2022,43(2):192-196.

[13]韦明敏,曹玮.系统康复训练在腰椎间盘突出症患者术后离床训练中的应用[J].当代护士,2022,29(6下旬刊):104-107.

[14]唐李莹,罗明,张垣,等.夹脊穴温针灸联合Proxomed Tergumed系统康复训练对腰椎间盘突出症患者术后康复的效果[J].广东医学,2022,43(11):1432-1436.

[15]李改.正念放松训练在腰椎间盘突出症术后患者中的应用效果[J].中国民康医学,2022,34(19):189-192.

[16]吴峰,黄勇全,廖琼,等.经皮内镜椎板间入路髓核摘除术联合术后针对性康复管理在腰椎间盘突出症患者中的应用[J].中国当代医药,2023,30(14):68-72.

文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/yixuelunwen/79927.html