摘要:目的分析混合痔吻合器痔上黏膜切除术(PPH)术后吻合口原发性出血影响因素及对其预后的影响。方法将2019年1月—2022年12月本院收治的100例混合痔手术患者作为观察对象,对其进行回顾性分析,患者均行PPH治疗,收集相关资料,以是否发生原发性出血分为出血组及未出血组,对两组相关资料行Logistic单因素及多因素分析,评估导致出血的相关风险因素;对术前、术后7d及术后2个月时的疾病不确定感量表(MUIS)及焦虑自评量表(SAS)进行预后评估,并统计术后1年内的所有复发病例。结果黏膜切除宽度<1.5cm、黏膜切除不完整、吻合钉宽密度较低、术后大便干结、术前合并高血压及术前血红蛋白(HGB)较低均与术后原发性出血有关联。出血组手术后7d时MUIS、SAS得分均高于未出血组,且术后2个月时出血组SAS得分高于未出血组,差异均具有统计学意义(P<0.05);两组术后2个月时MUIS得分及术后1年复发率比较,差异无意义(P>0.05)。结论导致混合痔PPH术后吻合口原发性出血的风险因子较多,既往合并高血压、HGB较低或术后大便干结均可导致出血风险增加,主要危险因素则是术中操作,如吻合钉宽密度较低、黏膜切除宽度不足等。出血对患者预后存在一定影响。

关键词:混合痔,吻合口原发性出血,预后,相关因素,吻合器痔上黏膜环切术

0引言

痔疮是我国常见的肛肠外科疾病,以痔疮与齿状线的关系将其分为内痔、外痔、混合痔,不同类型痔疮临床表现不一。混合痔是既有外痔表现又有内痔表现或内痔进展为Ⅲ度以上后出现混合痔,患者表现为肛周瘙痒、出血、疼痛或脱垂,脱垂组织长时间未缩回极有可能嵌顿,导致嵌顿性痔或绞窄性痔,痔核血液供应受到阻碍、组织坏死风险增加,因此对于此类混合痔应积极给予干预。有学者[1]认为保守治疗只能暂时缓解患者当前症状,并未有效干预痔的病理变化,故建议存在症状的痔疮患者都进行外科手术干预。痔疮的术式较多,如自动痔疮套扎器套扎术(RPH)、吻合器痔上黏膜环切术(PPH)、痔动脉结扎术等,其中PPH是基于肛垫下移学说并对外剥内扎术传统手术方式的补充,通过将痔上的血管切断,并切除内痔、痔上黏膜、黏膜下组织环形后,对切口进行瞬间吻合,不仅能有效阻断痔的血供,还能固定滑脱、下移的肛垫,从而将直肠肛管恢复至正常解剖状态,临床应用广泛。吻合口原发性出血是PPH后常见并发症之一,通常为术中止血不充分导致血管蒂、黏膜切缘破裂出血,轻度出血仅需压迫止血即可,但是大量出血需要手术下缝合,对患者预后造成不良影响[2]。基于此,本文旨在探讨PPH后吻合口原发性出血的相关因素,并分析患者预后。

1资料与方法

1.1一般资料

收集2019年1月—2022年12月本院收治的混合痔并行PPH治疗的患者100例为研究对象,对其临床资料行回顾性分析,其中男43例,女57例;年龄波动在19~70岁,平均(54.53±5.04)岁。

纳入标准:①均符合《中国痔病诊疗指南(2020)》中关于混合痔的诊断标准[3];②均行PPH治疗;③均有环状痔脱出表现;④患者、家属了解本研究目的及注意事项,并签署相关文件说明;⑤经我院医学伦理委员会同意批准。

排除标准:①既往肛肠疾病手术史;②合并肛瘘、肛周脓肿等病变或同时需手术干预的其他疾病;③合并炎症性肠病、直肠肿瘤、肛门狭窄等;④诊治资料不全者。

1.2方法

统计患者常规信息,包括性别、年龄、既往史等,并总结抗生素应用情况、术后排便情况、肛垫黏膜切除厚度、宽度等,对资料整合分析。术前、术后7d、2个月应用相关量表评估患者心理状态及对疾病的认知;并于1年后评估知痔病复发率。

1.3观察指标

以有无原发性出血为依据,分为出血组(25例)、未出血组(75例),对导致出血的可能因素进行单因素分析,对结果行多因素分析。

随访期间,用疾病不确定感量表(MUIS)中文版及焦虑自评量表(SAS)评估术后出血对其情绪状态的影响,其中MUIS包括25个条目,每个条目均为1~5分Likert 5级评分,总分为25~125分,分数越高则不确定感越强烈。并于随访结束时统计复发情况。

1.4统计学分析

数据均录入SPSS 22.0统计学软件进行处理,单因素分析中性别、黏膜切除宽度等均为计数资料,采用χ2检验,年龄、PT水平均为计量资料,行t检验;多因素分析采用Logistic回归分析;量表得分比较均用t检验,复发情况则行χ2检验,检验水准为0.05。

2结果

2.1 PPH后原发性出血的单因素分析

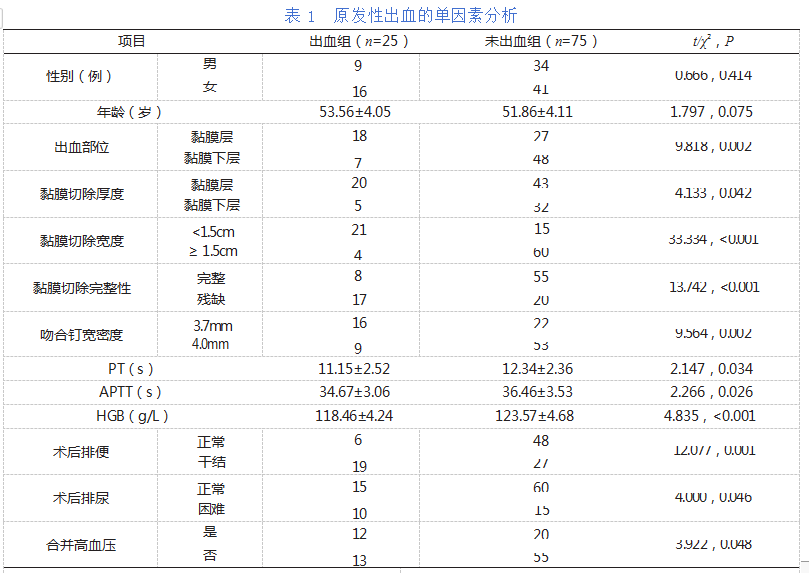

经过分析可知,术后出血组、未出血组合并高血压、出血部位、黏膜切除厚度、宽度、完整性、吻合钉宽密度及术后排尿、排便比较有统计学差异,实验室检查结果中,两组PT、APTT及HGB比较,差异有统计学意义(P<0.05)。见表1。

2.2 PPH后原发性出血的多因素分析

对单因素有意义的项目进行下一步Logistic多因素分析,对计数自变量赋值,计量资料则直接比较,显示黏膜切除宽度<1.5cm、黏膜切除不完整、吻合钉宽密度较低、术后大便干结、术前合并高血压及低水平HGB与术后原发性出血有关联(P<0.05),见表2。

2.3两组预后评估

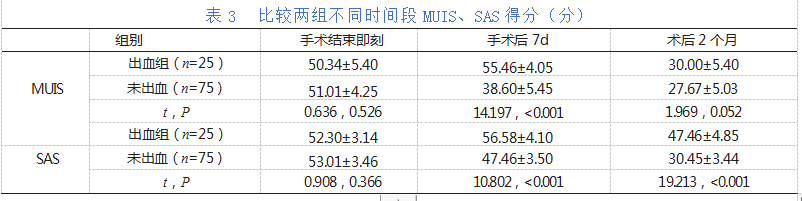

两组手术结束即刻MUIS、SAS得分相差不大(P>0.05),出血组手术后7d时上述评分均高于未出血组,且术后2个月时出血组SAS得分略高于未出血组,差异均具有统计学意义(P<0.05);术后2个月时MUIS得分比较,差异无意义(P>0.05),见表3。复发率统计中,出血组复发3例、未出血组复发6例,复发率比较χ2=0.041,P=0.840。

3讨论

诸多因素参与痔疮发生发展过程,如长期便秘、不良饮食习惯、长期感染等,发病后首要改变为肛周血管异常扩张、扭曲及肛垫结缔组织破坏使其下移,PPH是意大利医生依据肛垫下移学说提出的手术方案[4],术中将直肠下段2cm左右的黏膜组织切除,并将切口与原位黏膜吻合,促使脱垂的痔组织向上牵拉、悬吊,进而恢复其解剖位置;因吻合口位于齿状线上方,术后疼痛较小、恢复快;同时切除组织中包含位于齿状线上方的血管,痔核因缺血逐渐减小萎缩,相应症状消失,因此PPH因痛苦小、术后康复快、手术创伤小等优点成为Ⅲ度以上内痔及混合痔中环状痔的常用术式,但是手术必定的局限性亦不可避免,术后出血、疼痛、感染、尿潴留、大便失禁等并发症风险依然存在。PPH术后出血是该术式最严重的并发症,可分为原发性出血及继发性出血,其中原发性出血一般发生于术后24h内[5],依据出血量分为渗血、活动性出血,前者出血量少且轻微,常无需特殊处理可自行终止,后者活动后出血凶猛、出血量多,为避免失血过多常需要采取手术止血[6]。术后原发性出血不仅可引起患者恐慌、焦虑,致使应激过大、肾上腺素分泌增加引起出血增加,出血量过大还可能导致出血性休克;或出血未经肛门流出、逆流入直肠壶腹,量增多后直肠内压力增高、引起排便反射,大量血液、血凝块快速排出[7],因快速失血可导致大汗、胸闷等表现,严重者休克,严重影响其身心健康及预后。因此积极分析原发性出血相关因素有利于针对性评估、处理术后出血高风险人群,对出血并发症的控制极为有益。

表2中Logistic回归分析显示,与术后原发性出血的有关因素包括黏膜切除宽度过窄(<1.5cm)、黏膜切除不完整、吻合钉宽密度(3.7mm)、术后大便干结、术前合并高血压、HGB较低。为了下移肛垫更好的回缩至肛门内,PPH需要切除约2cm的直肠黏膜,而黏膜的切除宽度由进入钉舱内组织量决定,一般来说不同规格吻合器、钉舱大小相对固定,在缝合完毕后吻合器的蘑菇头置于荷包缝合后的黏膜节上方,将其用力下拉至钉舱内,激发吻合器后环形切除位置与齿状线上方黏膜相吻合,若牵拉力度不够则导致纳入舱内的组织较少、菲薄且不均匀[8],参与吻合的组织过少、血管断端压力减少,进而引起术后出血。黏膜切除后组织残缺是导致原发性出血的可能因素之一,直肠黏膜组织切除后局部采取荷包缝合,缝合引导器的协助及肉眼可见使得术者能良好掌握缝合高度,而缝合的深度只能凭借手感决定,加之黏膜、黏膜下层组织相对疏松,缝合深度难以把控、造成过深或过浅的不均匀缝合[9],尤其是不在同一平面的缝合风险更大,吻合器咬合组织进入钉舱时可因较大的牵拉力使得黏膜切除处出现残缺,位于其上的吻合钉易脱落,组织不能有效压紧、其中小血管不能完全闭合,致使术后出血;或者吻合钉尚未脱落,但因残缺处组织较薄,术后用力排便可引起吻合钉提前脱落发生出血。不合适的吻合钉宽密度亦可导致出血,临床常用的吻合器管径有33mm、33.5mm及34mm,对应吻合钉宽度分别为4.0mm、3.7mm、4.0mm,且33.5mm管径的吻合钉密度小于另外两种吻合器,吻合器选择不当导致吻合强度不同、局部压力不同,当黏膜切除组织较大而吻合钉宽度较小、密度较小可形成局部压迫无效,进而出血。直肠壶腹内的大便经排便反射向下推送至吻合口,因PPH术后直肠对排便反射的顺应性降低,干结的大便致使吻合口周围压力增高,加之干结大便对吻合口的机械刺激,均可促使吻合部位组织撕裂、出血;同时大便干结患者常不由自主用力排便,肛门大力扩张亦可造成创面破损而出血。

合并疾病评估亦是出血危险评估的重点之一,长期高血压可导致血管弹性减弱、血管内皮损伤、血管功能下降,引起血管张力增加、顺应性降低、脆性增加,PPH手术损伤血管后难以快速愈合;加之骶管麻醉下患者全程清醒,手术应激可造成血流动力学波动过大,致使术后出血。

术前较低水平HGB亦可影响术后痊愈,HGB较低甚至贫血可引起免疫力下降,此类患者痔疮严重且长期出血,黏膜组织脆性大或糜烂,正常咬合的吻合钉对此种黏膜下的血管压迫效果减弱,较易发生吻合口出血,甚至可延长术后康复时间及增加感染概率。鲁稳柱等[10]研究认为PPH术后原发性出血的主要原因为吻合器咬合组织时击发不够果断及不够用力,黄明华等[11]则认为出血部位与齿状线位置存在密切关联,荷包圈与齿状线上方黏膜吻合越靠近齿状线则出血概率越高。

基于上述,PPH手术患者术后应加强看护,提高患者、家属对术后出血的认知及警觉性。术中操作时对切除组织缝合应深度、高度、针距均到位,针距不可过密且尽量避免同一部位反复进针,以免形成血肿;缝合深浅度适宜避免缝合过深造成组织过多牵拉,造成不必要的损伤,还可能导致吻合钉咬合不紧,缝合过浅一则可能形成组织切除量不够、降低疗效,二则可引起黏膜撕裂。强化术中止血操作,钉合完成后仔细检查有无出血,小出血点电凝止血、活动出血点则缝线结扎。在手术完成后肛门放松状态下再次检查有无出血,或将纱布置于肛门口观察,避免纱布块堵塞肛门。

表3未出血组术后并未发生明显的情绪变化及疾病认知困难,出血组术后7d时疾病不确认感知达到最高,可能与原发性出血好发时间有关,患者普遍认为痔疮手术属于小手术,在经历出血后心理发生系列变化,如恐慌、焦虑等,结合表中出血组SAS得分最高点亦为此时,可看出原发性出血对患者心理、疾病认知影响是巨大的。随着时间推移,术后2个月时出血组疾病不确认感、焦虑等逐渐接近正常,但仍是高于未出血组,结合比较无差异的复发率,表明PPH术后原发性出血经积极处理后对复发率影响不大,但对患者心理健康不利。

综上所述,导致混合痔PPH术后吻合口原发性出血的风险因子较多,既往合并高血压、HGB较低或术后大便干结均可导致出血风险增加,主要危险因素则是术中操作,如吻合钉宽密度较低、黏膜切除宽度不足等。出血对患者预后存在一定影响。

参考文献

[1]谢建新.高危人群混合痔分别采用TST术式与PPH术式治疗对疗效及预后观察[J].当代医学,2018,24(23):151-152.

[2]陈小朝,李双霜.吻合器痔上黏膜环切术优势与劣势再认识[J].现代临床医学,2022,48(2):131-134.

[3]朱虹霖,金成勇,陈福洪,等.RPH套扎治疗混合痔的预后危险因素Logistic回归分析[J].医学理论与实践,2020,33(14):2253-2255.

[4]史秀宝.吻合器痔上黏膜环切钉合术联合超声刀痔切除对混合痔患者术后康复及预后的影响[J].中国医疗器械信息,2021,27(8):63-64.

[5]杨志花,刘启胜.路径化护理对围术期混合痔患者的术后恢复及预后的作用[J].国际护理学杂志,2018,37(19):2653-2656.

[6]胡杰,俞莹,傅江.中重度混合痔患者70例痔疮自动套扎术(RPH)手术治疗的疗效及预后分析[J].浙江创伤外科,2018,23(3):502-503.

[7]马倩.PPH术后大出血原因及预防措施[J].中国肛肠病杂志,2018,38(4):70.

[8]王树军,周建松,周安传,等.PPH联合HCPT治疗重度环状混合痔临床分析[J].中国继续医学教育,2019,11(3):69-71.

[9]解慧,张斌涛.循证护理干预对混合痔手术患者创面出血、伤口愈合及凝血功能的影响[J].血栓与止血学,2021,27(6):1057-1058.

[10]鲁稳柱,何洪波.痔外剥内扎术后下消化道大出血的非手术因素分析及对策[J].成都医学院学报,2018,13(5):603-605.

[11]黄明华,周晓,邝应奇,等.痔术后出血原因分析及对策[J].中国肛肠病杂志,2021,41(9):26-27.

文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/yixuelunwen/78670.html