摘要:目的探讨大学生手机成瘾、睡眠习惯特点及与重复思维、抑郁的关系。方法采用智能手机成瘾量表、匹兹堡睡眠指数量表、重复思维问卷、流调中心抑郁量表对304名大学生施测。结果智能手机成瘾、匹兹堡睡眠质量指数、重复思维与抑郁两两之间呈现出显著正相关;早睡组智能手机成瘾水平显著低于晚睡组,早睡组重复思维水平也显著低于晚睡组;睡眠≥7小时组比睡眠≤7小时组睡得更晚,并且智能手机成瘾水平、匹兹堡睡眠质量指数得分、重复性思维水平、抑郁水平都更高;睡眠质量和重复思维在智能手机成瘾和抑郁症状之间起并行中介作用。结论智能手机成瘾水平越高,预示着更高水平的抑郁症状,并且智能手机成瘾还能够通过降低睡眠质量和提高重复思维水平提高抑郁症状的水平。

关键词:智能手机成瘾,睡眠质量,重复思维,抑郁

0引言

抑郁是一种常见的精神障碍,也是一种高致残的疾病,严重影响人们的生活质量和自理能力,给家庭和社会带来沉重的负担。2019年全球新发抑郁症患者约有3.22亿人,约占总人口的7.2%。在中国,抑郁症发病率为4%~7%,全国共发生抑郁症患者约5000万人[1]。从高中到大学,生活环境的转变往往给学生带来了适应困难,并且青少年在剧烈变化和低支持的环境中更容易发生行为问题,如果没有及时得到帮助往往更容易患上抑郁症。

睡眠是人体重要的生理过程之一,适宜的睡眠时长及睡眠时间点对人体心理及生理健康十分重要,长期的睡眠质量低下会导致严重的身心健康问题。成年人的睡眠时间大约在7~9h,但是33%的成年人每日睡眠不足6h,睡眠不足会引起激素的异常分泌,和多种疾病的发生有关[2]。步入大学校园后,青少年由于缺乏睡眠卫生健康意识,常常晚上熬夜打游戏白天补觉,尽管能够保证每天睡眠时长,但是睡眠时间点往往非常靠后。排除睡眠时长的影响因素,睡眠时间点对青少年的心理健康会造成何种影响还有待进一步研究。

1资料与方法

1.1一般资料

采取方便取样的方法,样本来自四川省内四所大学的学生,通过网络问卷的形式共发放问卷350份,剔除无效的问卷(作答过快,规律作答,缺省值较多),有效问卷304份,问卷有效率86.86%。调查对象全部为大学在校学生,年龄介于17~22岁,平均(19.04±0.74)岁,其中男性51人,女性253人。

1.2方法

1.2.1大学生智能手机成瘾量表

大学生智能手机成瘾量表是华中师范大学苏双,刘勤学等人于2014年编制的,该量表具有良好的效度和信度,可以用来测量大学生的智能手机成瘾[3]。该量表包括22个自评项目构成,包含戒断行为、突显行为、社交安抚、消极影响、App使用、App更新6个因子,采用5点计分,得分越高说明手机成瘾程度越高。在本次调查研究中,内部一致性系数α为0.895。

1.2.2匹兹堡睡眠质量指数量表

匹兹堡睡眠质量指数量表是美国匹兹堡大学精神科医生Buysse博士等人于1989年编制的[4]。PSQI用于评定被试最近1个月的睡眠质量.由19个自评和5个他评条目构成,其中第19个自评条目和5个他评条目不参与计分,得分越高,表示睡眠质量越差,本次研究也是用相关条目收集就寝时间、起床时间、睡眠时长等数据。在本次调查研究中,内部一致性系数α为0.697。

1.2.3重复思维问卷

重复思维量表由Thomas Ehring等[5]于2011年编制的问卷。该问卷适用于评估被试的重复性思维特点,共包含15个项目,包含三个核心因子思维的重复性、思维的侵入性、思维的难以摆脱性。两个非核心的因子效率低下、注意力无法集中。得分越高说明重复思维特点越显著。在本研究中,内部一致性系数α为0.951。

1.2.4流调中心抑郁量表

流调中心抑郁量表Lenore Raloff等编制,中文版由章婕等修订[6]。流调中心抑郁量表用于评估被试最近两周的抑郁状态,由20个自评条目构成(4个反向计分项),得分越高说明抑郁症状越严重。在本次调查研究中,内部一致性系数α为0.894。

1.3数据处理

采用方便取样法进行抽样,研究于2021年12月29日—2022年1月7日,采用电子问卷(二维码)的形式线下发放问卷,由组织者组织学生在教室通过扫描二维码的形式进行作答。最终收取304份有效数据。采用SPSS 26.0对数据进行录入、处理和分析,使用Process程序进行中介效应检验。

2结果

2.1共同方法偏差检验

由于研究采用自评问卷收集数据,有可能存在共同方法偏差。采用harman单因子模型法进行共同方法偏差检验。结果显示:特征值大于1的因子有15个,首因子解释方差为25.05%,小于临界值40.00%。因此可以认为不存在严重的共同方法偏差。

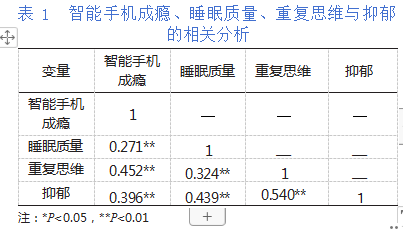

2.2智能手机成瘾、睡眠质量、重复思维与抑郁的相关分析

从表1可以看出智能手机成瘾、睡眠质量、重复思维与抑郁的两两之间呈现出显著正相关。智能手机成瘾和睡眠质量之间存在显著正相关(r=0.271,P<0.01),和重复思维之间存在显著正相关(r=0.452,P<0.01),和抑郁之间存在显著正相关(r=0.396,P<0.01);睡眠质量和重复思维之间存在显著正相关(r=0.324,P<0.01),和抑郁之间存在显著正相关(r=0.4 39,P<0.01);重复思维和抑郁之间存在显著正相关(r=0.540,P<0.01)。

2.3早睡组和晚睡组各变量差异分析

从表2中可以看出,早睡组和晚睡组的智能手机成瘾和重复思维水平差异显著,早睡组智能手机成瘾水平显著低于晚睡组,早睡组重复思维水平也显著低于晚睡组。

2.4睡眠不足7h组和睡眠足7h组各变量水平差异

从表3中可以看出,睡眠不足7h组(后简称睡眠不足组)和睡眠足7h组(后简称睡眠充足组)的智能手机成瘾、睡眠质量、重复思维、抑郁水平差异显著,睡眠≥7小时组比睡眠≤7小时组睡得更晚,并且智能手机成瘾水平、匹兹堡睡眠质量指数得分、重复性思维水平、抑郁水平都更高。睡眠充足组的就寝时间显著晚于睡眠不足组。

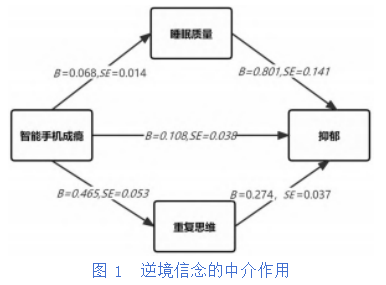

2.5手机成瘾对抑郁的影响

采用PROCESS4.0分析睡眠质量、重复思维在智能手机成瘾对抑郁影响中的中介效应(见表4和图1),采用偏差矫正百分位Bootstrap法,重复抽取5000次检验结果,95%置信区间,在控制性别、年龄等人口学因素的条件下,进行中介效应检验。结果表明,智能手机成瘾对抑郁的直接预测效应显著,智能手机成瘾对睡眠质量的预测效应显著,智能手机成瘾对重复思维的预测效应显著,睡眠质量对抑郁的预测效应显著,重复思维对抑郁的预测效应显著。睡眠质量的中介效应值为0.055,占总效应的18.97%,重复思维的中介效应值为0.127,占总体效应的43.79%。

3讨论

3.1智能手机成瘾、睡眠质量、重复思维和抑郁的关系

研究发现,智能手机成瘾、睡眠质量、重复思维和抑郁症状两者之间显著正相关,这支持了以往的研究结果。首先,智能手机的过度使用往往预示着更高的抑郁水平,有研究发现对于抑郁症状随时间增加的青少年,屏幕使用同时相应增加。屏幕媒体活动与青少年抑郁症状水平较高之间存在明显联系,每天使用社交媒体网站会使抑郁症状水平增加13%。其次,睡眠质量的下降作为抑郁诊断的症状之一。最后,手机过度使用可能预示着更高的重复思维水平和更高的抑郁水平。

3.2早睡组和晚睡组智能手机成瘾和重复思维水平的差异

研究发现,早睡组和晚睡组的智能手机成瘾和重复思维水平差异显著,早睡组智能手机成瘾水平显著低于晚睡组,早睡组重复思维水平也显著低于晚睡组。但是两组的抑郁症状和睡眠质量水平没有显著差异。智能手机成瘾水平越低,个体就寝时间越早,重复思维水平越低,这验证了以往的假设。以往研究表明晚睡和更差的学业表现,糟糕的饮食行为。严格的就寝时间和更晚的上学时间都预示着青少年的睡眠时间更长,并且与青少年的抑郁症状间接相关。

3.3睡眠不足7h组和睡眠足7h组各变量水平差异分析

研究在调查发现在大学生睡眠≥7小时组比睡眠≤7小时组睡得更晚,并且智能手机成瘾水平、匹兹堡睡眠质量指数得分、重复性思维水平、抑郁水平都更高,睡眠充足组的就寝时间显著晚于睡眠不足组。这表明智能手机成瘾水平对睡眠时长影响并不显著,个体会通过第二天更迟的起床时间来弥补睡眠时长,但是这并不意味着只要睡够时长就是健康的,睡眠时间由昼夜节律和稳态振荡器之间的微妙相互作用控制,延迟就寝时间会往往预示着更高水平的心理健康风险。

3.4手机成瘾对抑郁的影响

本研究发现,睡眠质量和重复思维在智能手机成瘾和抑郁之间起部分并行中介作用。也就是智能手机成瘾对大学生抑郁症状的作用既有直接的,也有间接的,智能手机成瘾水平越高,预示着更高水平的抑郁症状,并且智能手机成瘾还能够通过降低睡眠质量和提高重复思维水平提高抑郁症状的水平。这支持了以往的相关研究,并且整合了相关影响因素的作用机制,即智能手机的过度使用导致不良的睡眠习惯,不良的睡眠习惯进一步加重了抑郁的症状。

参考文献

[1]李金文,白荣,王雨萌,等.青少年抑郁与自伤行为的发展轨迹及其关系:基于两年的追踪研究[J].心理发展与教育,2023(3):429-438.

[2]王乐朋,王开颜,尚丽.青春期睡眠不良的研究进展[J].南京医科大学学报(社会科学版),2016,16(6):446-449.

[3]苏双,潘婷婷,刘勤学,等.大学生智能手机成瘾量表的初步编制[J].中国心理卫生杂志,2014,28(5):392-397.

[4]郑棒,李曼,王凯路,等.匹兹堡睡眠质量指数在某高校医学生中的信度与效度评价[J].北京大学学报(医学版),2016,48(3):424-428.

[5]Ehring,T.,Zetsche,U.,Weidacker,K.,Wahl,K.,Schδnfeld,S.,&Ehlers,A.The Perseverative Thinking Questionnaire(PTQ):Validation of a content-independent measure of repetitive negative thinking.Journal of behavior therapy and experimental psychiatry,2011,42(2):225-232.

[6]章婕,吴振云,方格,等.流调中心抑郁量表全国城市常模的建立[J].中国心理卫生杂志,2010(2):139-143.

文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/yixuelunwen/78382.html