SCI论文(www.lunwensci.com):

摘要:目的分析阿替普酶溶栓治疗急性脑梗死的临床效果。方法将2017年5月至2018年5月来我院进行治疗的脑梗患者作为此次的研究对象,共选取80例,根据患者的就诊时间将其分为观察组和对照组,对照组患者经过基本的检查后采用常规双抗的方式进行治疗,观察组则选择阿替普酶进行治疗,将两组患者的临床疗效以及NIHSS评分进行比较。结果观察组总有效率为90.0%,对照组为70.0%,差异具有统计学意义(P<0.05),治疗前,两组评分相近,差异无统计学意义(P>0.05),治疗后观察组评分要更低,差异具有统计学意义(P<0.05)。结论在临床急性脑梗患者的治疗中,阿替普酶具有更好的临床效果并且对患者的影响更好,具有十分积极的临床效果,值得推广使用。

关键词:阿替普酶;溶栓治疗;急性脑梗死

本文引用格式:安丽.阿替普酶溶栓治疗急性脑梗死的临床效果分析[J].世界最新医学信息文摘,2019,19(41):130,133.

0引言

急性脑梗死(AMI)是临床中发病率较高的一种危重疾病,其是由于患者的脑血液供应发生急剧下降或者中断等情况,进而使得患者出现脑细胞缺血的情况,诱发脑细胞坏死,最终导致患者出现急性脑梗死,其在临床中具有发病较急、病死率较高的特点[1]。目前临床中主要采用溶栓治疗来对急性脑梗死患者进行治疗,本次研究就对阿替普酶该病患者中的应用效果进行了探讨分析,详细内容如下。

1资料与方法

1.1一般资料

将2017年5月至2018年5月来我院进行治疗的脑梗患者作为此次的研究对象,共选取80例,根据患者的就诊时

间将其分为观察组和对照组。对照组40例,男21例,女18例,年龄45~75岁,平均(55.36±3.78)岁;观察组40例,男18例,女22例,年龄46~78岁,平均(58.96±4.75)岁。比较两组患者的一般资料,差异无统计学意义(P>0.05)。

纳入标准:(1)有缺血性卒中导致的神经功能缺损症状;(2)症状出现<3h,症状出现时间最长<4.5h;(3)年龄≥18岁;(4)患者或家属签署知情同意书[1-3]。

排除标准:(1)患者存在颅内出血(包括脑实质出血、脑室内出血、蛛网膜下腔出血、硬膜下/外血肿等);(2)既往颅内出血史。(3)近3个月内有严重头颅外伤史或卒中史;(4)颅内肿瘤、巨大颅内动脉瘤;(5)近期3个月有颅内或椎管内手术;(6)近2周内有大型外科手术;(7)近3周内有胃肠或泌尿系统出血;(8)活动性内脏出血;(9)主动脉弓夹层;(10)近1周内有不易压迫止血部位的动脉穿刺;(11)血压升高:收缩压≥180mmHg,或舒张压≥100mmHg;(12)存在急性出血倾向,检查显示包块血小板低于100×109/L或者存在其他情况;(13)患者在24h内采用过低分子肝素进行治疗治疗;(14)口服抗凝剂且INR>1.7或PT>15s;(15)48h内有过使用凝血酶抑制剂或者Xa因子抑制剂的情况。或者在各种实验室检查显示结果存在异常(如:APTT、INR、血小板计数、ECT、TT或Xa因子活性测定等);(16)血糖<2.8mmol/L或>22.22mmol/L;(17)头颅CT或MRI提示大面积梗死(梗死面积>1/3大脑中动脉供血区)[4-5]。

1.2方法

1.2.1对照组

对照组患者入院后先进行基础的检查,了解并记录患者的基本情况,首先给予患者阿司匹林进行治疗,首次服用剂量为100mg嚼服,之后患者需要长期坚持服用该药,服用剂量为100mg;同时给予患者氯吡格雷,首次负荷量为300mg,之后叮嘱患者坚持使用该药21d,每天使用剂量为75mg。

1.2.2观察组

观察组与对照组基本治疗相同,使用阿司匹林、氯吡格雷以及肝素等药物进行治疗,但是观察组患者溶栓治疗的药物为阿替普酶,药物用量0.9mg/kg体重,首先将10%药物在1min以静脉团注的方式给予患者,然后在1h以内以静脉滴注的方式再给予患者90%药物,但是时间不得少于60min;使用总剂量最大不超过90mg[5]。

1.3观察指标

根据两组患者的临床表现判断治疗效果并对患者进行NIHSS评分,比较相关数据。

疗效判定:①痊愈:患者症状体征均已消失,完全能够自理生活;②显效:患者症状体征出现了明显的改善,生活基本能够自理;③有效:患者症状体征有所好转,但是仍不能自理生活,需要他人协助;④无效:患者的症状体征无任何变化,甚至出现加重。总有效率=痊愈率+显效率+有效率。

1.4统计学分析

使用SPSS22.0对患者的相关参数进行分析,计量资料用均数±标准差(±s)表示,计数资料用率(%)表示,采用t和2检验,以P<0.05作为差异有统计学意义。

2结果

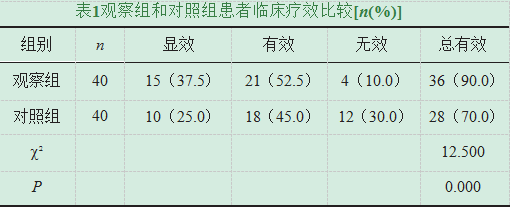

2.1观察组和对照组患者临床疗效比较

观察组总有效率为90.0%,对照组为70.0%,差异具有统计学意义(P<0.05),详情可见表1。

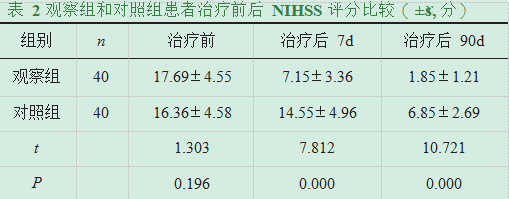

2.2观察组和对照组患者治疗前后NIHSS评分比较

治疗前,两组评分相近,差异无统计学意义(P>0.05),治疗后,观察组评分明显更低,差异具有统计学意义(P<0.05),详情可见表2。

3讨论

急性脑梗死是临床中发病率较高的一种严重疾病,其在临床中具有较高的致死率及致残率,而导致患者出现该病的因素比较多,常见的危险因素包括高血压、心脏病、糖尿病、血脂异常、高同型半胱氨酸血症、短暂性脑缺血发作、吸烟、酗酒、无症状性颈动脉狭窄、口服避孕药物、肺炎衣原体感染、情绪应激、抗凝治疗、年龄、性别、种族、遗传因素等,以上因素均有可能导致患者出现急性脑梗死,发病后往往会对患者的身体健康造成严重的影响,甚至可以致死致残,因此选择正确有效的治疗方案对患者进行治疗,具有十分重要的意义[6]。

药物治疗是临床急性脑梗死治疗的主要方法,阿替普酶为临床急性脑梗死溶栓治疗中应用较多的药物[7]。阿替普酶则是临床中第二代溶栓药,是利用DNA重组技术制定的一种单链t-PA,该药物的主要组成部分为糖蛋白,该药通过将机体内的纤溶酶原直接激活,促使其转变为纤溶酶来实现治疗的目的,并且在激活过程中其不会将血液中的纤溶酶原激活,使得其在临床中具有良好的治疗效果的同时,也具有了更高的安全性,而在另一方面该药也能够与血栓纤维蛋白选择性结合,具有半衰期短和无抗原性等特点[8]。在本次研究中,采用阿替普酶进行治疗的观察组患者的疗效要好于对照组。

综上所述,在临床急性脑梗死患者的治疗中,阿替普酶具有更好的临床效果并且对患者的预后影响更好,具有十分积极的临床效果,可明显降低患者的致死致残率,值得推广使用。

参考文献

[1]谢江文,吕国菊,郑珍婕,等.不同年龄对阿替普酶静脉溶栓治疗急性脑梗死的临床疗效和预后的影响[J].中国临床药理学杂志,2016,32(6):486-488.

[2]石智珍,白宇,赵延欣,等.阿替普酶静脉溶栓治疗急性脑梗死的疗效及安全性[J].中国实用神经疾病杂志,2017,20(18):4-7.

[3]刘凤霞,阿依古丽·达克什.阿替普酶急诊静脉溶栓治疗超早期急性脑梗死20例临床分析[J].中国医药指南,2016,14(14):146.

[4]王晓燕,谢炳玓.阿替普酶与巴曲酶急诊静脉溶栓治疗早期急性脑梗死疗效和安全性分析[J].医学理论与实践,2017,30(4):504-505.

[5]姜平舟.超早期急性脑梗死应用阿替普酶静脉溶栓治疗的临床分析[J].中外医疗,2016,35(29):132-134.

[6]李静.对用阿替普酶进行溶栓后的急性脑梗死患者使用肝素钠进行抗凝治疗的效果分析[J].当代医药论丛,2017,15(8):39-40.

[7]Lees KR,Emberson J,Blackwell L,et al.Effects of Alteplase for Acute Stroke on the Distribution of Functional Outcomes:A Pooled Analysis of 9 Trials[J].Stroke,2016,47(9):2373-2379.

[8]Mocco J,Zaidat OO,Kummer RV,et al.Aspiration Thrombectomy After Intravenous Alteplase Versus Intravenous Alteplase Alone[J].Stroke,2016,47(9):2331.

关注SCI论文创作发表,寻求SCI论文修改润色、SCI论文代发表等服务支撑,请锁定SCI论文网! 文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/yixuelunwen/7444.html