SCI论文(www.lunwensci.com)

【摘要】目的探讨脑卒中后偏瘫患者在常规康复干预的基础上行镜像神经元运动模仿训练对其上肢功能的影响。方法选取2021年3月至2023年3月广东省怀集县人民医院收治的100例脑卒中后偏瘫患者,按照随机数字表法分为两组,各50例。对照组行常规综合康复训练,研究组在对照组的基础上联合镜像神经元运动模仿训练,均干预3个月。对比两组患者干预前和干预3个月后手相关运动功能指标、患侧上肢功能及体感诱发电位变化。结果与干预前比,干预3个月后两组患者第2掌指关节最大屈曲角度、最大伸展角度及关节主动活动范围(AROM)均升高,且研究组较对照组更大;患侧Fugl-Meyer量表上肢肩肘部分(FMA-UE)和手臂动作调查测试表(ARAT)评分均升高,且研究组较对照组更高,研究组诱发电位潜伏期较对照组缩短,且研究组短于对照组;波幅较对照组明显增大,且研究组高于对照组(均P<0.05)。结论脑卒中后合并偏瘫患者实施镜像神经元运动模仿训练,可有效改善其体感诱发电位,促进患者上肢、手部功能恢复。

【关键词】脑卒中后偏瘫;镜像神经元运动模仿训练;体感诱发电位;上肢功能

脑卒中为脑血管阻塞或破裂引起血液无法正常进入大脑,造成脑组织急性损伤的临床事件,具有极高致残率、致死率。脑卒中后患者常出现不同程度的神经功能及肢体功能障碍,其中,多数患者会出现下肢或上肢、舌肌等活动障碍(即偏瘫),对患者日常生活产生严重不良影响。临床上常采用常规康复改善患者偏瘫症状,但常规训练进程缓慢,时间长,部分患者依从性欠佳,且机体大脑中支配上肢的功能所占范围比下肢要大,因此患者的上肢康复效果比下肢差,故临床更重视脑卒中后偏瘫患者上肢运动的康复,寻求新的、有效的康复方案对其预后改善和生活质量提高具有重要意义[1]。镜像神经元运动模仿训练可将动作示范者的情绪、意图及动作细节等经多媒介传递,在观察者脑中直接呈现,通过降低患者理解和模仿难度,利于其进行运动功能的深化锻炼和恢复,应用于脑卒中后偏瘫患者的康复有利于促进患者肢体功能改善[2]。基于此,本研究旨在分析镜像神经元运动模仿训练应用于卒中后偏瘫患者上肢功能的恢复效果,现报道如下。

1资料与方法

1.1一般资料选取2021年3月至2023年3月广东省怀集县人民医院收治的100例脑卒中后偏瘫患者,按照随机数字表法分为两组。对照组(50例)中女性患者20例,男性患者30例;年龄47~61岁,平均(53.21±12.98)岁;偏瘫部位:右侧27例,左侧23例;卒中类型:脑出血32例,脑梗死18例。研究组(50例)中女性患者21例,男性患者29例;年龄44~62岁,平均(52.37±13.53)岁;偏瘫部位:右侧26例,左侧24例;卒中类型:脑出血31例,脑梗死19例。对两组患者的一般资料进行比较,差异无统计学意义(P>0.05),组间可比。纳入标准:①均符合《中国脑卒中早期康复治疗指南》[3]中脑卒中后偏瘫的诊断标准,出现偏瘫症状,并结合磁共振、血管造影等检查证实;②首次发病;③入组前未接受过相关训练。排除标准:①有手部手术史;②合并颅脑外伤史;③眼部合并有传染疾病、听力障碍、病情非稳定期。本研究获广东省怀集县人民医院医学伦理委员会批准,所有患者及其家属均签署知情同意书。

1.2训练方法对照组患者病后行常规综合康复训练,包含:①关节活动训练:指导其进行腕关节腕背伸、桡侧伸练习,肩关节做外旋、外展、前屈运动,肘关节行前臂伸展、旋后运动,手指做屈伸和拇指外展、对指训练,每个动作维持2~4 min;②坐位训练:患者手心向下,手指外展,伸展肘关节,背屈腕关节,指关节向后,放至身体侧后方,对患臂进行加压,耸肩维持3~5 min;双手交叉,协助其进行抱膝,维持3~5 min,后缓慢过渡到坐位,维持3~5 min;③被动训练:医师双手分握膝部和患足,帮助其进行屈曲、伸展,逐渐扩大运动范围,停留于任一位置并保持3~5 min;④俯卧位训练:取俯卧位,屈曲膝关节保持膝跪位,掌心朝下,伸展肘关节和双手指,背屈腕关节,向侧方伸展指尖,躯干向下向患臂加压,保持3~5 min,后行爬行训练。45 min/次,1次/d,5 d/周。研究组患者在对照组常规干预的基础上联合镜像神经元运动模仿训练,实施条件:仪器使用镜像神经元康复训练系统(广州穗海新峰医疗设备制造股份有限公司,型号:SHXF-201),干预前由专业康复师将镜像神经元运动模仿训练预取效果、过程及原理向患者进行详细讲解,指导患者坐于距电视2 m或电脑前50 cm处,佩戴头式显示器,观看上肢与手的动作训练视频,视频中动作包含:①手部:空手抓握,圆柱体、立方体及球体的抓握,拧瓶盖,拿放硬币、钥匙、卡片、筷子,扣扣子,拉拉链,拨打手机号,竖大拇指,进食训练,键盘打字、握放鼠标等动作;②腕关节的屈曲与伸展、桡侧、尺侧偏动作;③肘关节的屈曲与伸展、旋前与旋后;④肩关节外展、伸展、屈曲、内收、耸肩与肩胛骨内收等。所有动作均从正前方、正内侧、正上方等3个角度去拍摄录制,依据以上动作的难易程度,把每6个难度一致的动作分为1组,一共5组,第1组难度最小,第5组难度最大,每组动作的视频重复播放5 min,指导其依据视频教程进行最大能力的模仿,30 min/次,2次/d,患者可自主、独立进行每组训练阶段≥4个动作后,开始下一组动作训练。两组患者均持续干预3个月。

1.3观察指标①患侧手指相关运动功能指标。干预前及干预3个月后以量角器对患侧第2掌指关节最大屈曲、伸展角度及主动关节活动范围(AROM)进行测量。②上肢功能。干预前及干预3个月后通过Fugl-Meyer量表上肢肩肘部分(FMA-UE)[4]对各组上肢功能进行评定,量表总分66分,分值越高表明患者上肢功能越佳;通过手臂动作调查测试表(ARAT)[5]对患者活动进行测试,满分57分,分数越高表明功能越佳。③体感诱发电位。干预前及干预3个月后,于安静环境中在患者清醒状态下,分别以肌电图诱发电位仪(上海海神医疗电子仪器有限公司,型号:NDI-097)测量,将刺激电极放置于腕横纹上2 cm左右,行方波刺激,频率设置为3 Hz,时长设置0.2 ms,控制患者拇指微动为适宜强度,刺激平均叠加150次,时间100 ms,使用针电极对患者患侧N20潜伏期和N20波幅进行记录,并以2次测定均值为最终结果。

1.4统计学方法采用SPSS 21.0统计学软件分析数据,计量资料均使用S-W法检验证实服从正态分布,以(x±s)表示,两组间比较采用独立样本t检验,干预前和干预3个月后采用配对t检验。以P<0.05为差异有统计学意义。

2结果

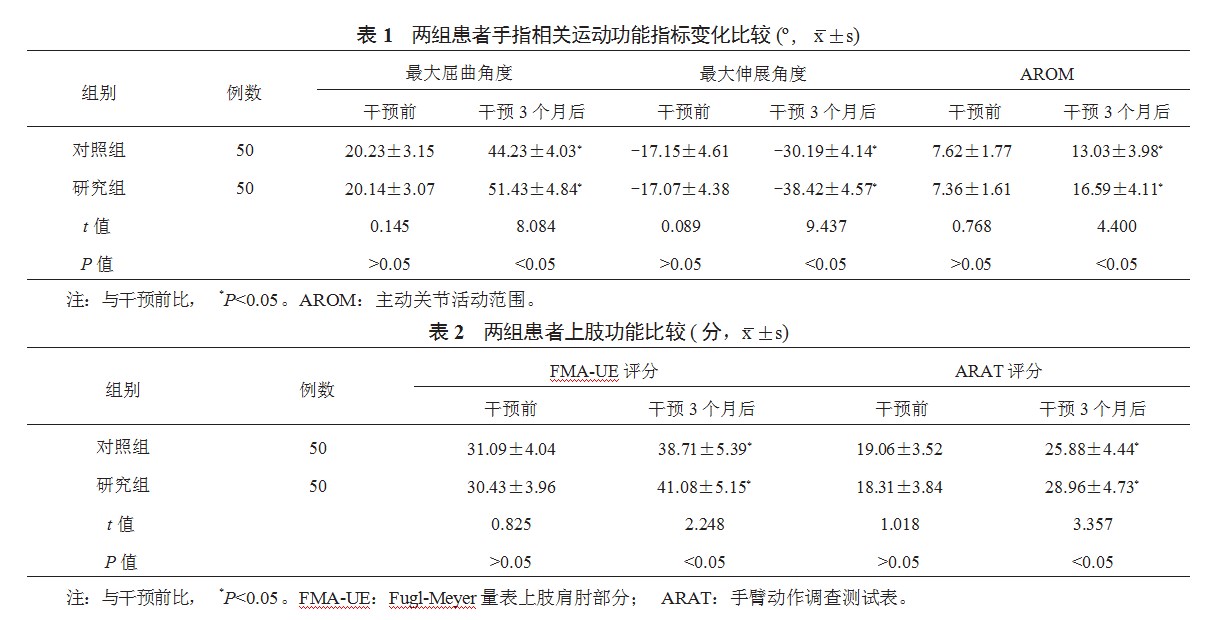

2.1两组患者手指相关运动功能指标变化比较与干预前比,干预3个月后两组患者手指最大屈曲角度、最大伸展角度及AROM均升高,且研究组升高幅度更大,差异均有统计学意义(均P<0.05),见表1。

2.2两组患者上肢功能比较与干预前比,干预3个月后两组患者FMA-UE和ARAT评分均升高,且研究组高于对照组,差异均有统计学意义(均P<0.05),见表2。

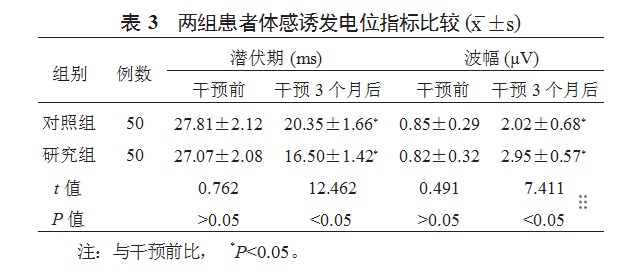

2.3两组患者体感诱发电位指标比较与干预前比,干预3个月后两组患者潜伏期均缩短,且研究组短于对照组;两组患者波幅均升高,且研究组高于对照组,差异均有统计学意义(均P<0.05)见表3。

3讨论

偏瘫是脑卒中常见并发症,与脑组织损伤程度密切相关。临床中,多通过药物治疗配合常规康复进行运动功能恢复和偏瘫症状的改善与控制,偏瘫可分为弛缓性、轻型、意识障碍型及痉挛型4种表现,而由于不同症状类型体征和症状具有一定差异,治疗效果也存在一定差异。有研究表明,脑卒中患者神经损伤早期,神经存在可塑性,可通过相应刺激和锻炼,达到脑损伤的修复和恢复,而传统康复手段相对较为简单,且上肢功能恢复速度较慢、康复速度较差,但上肢功能与其工作、生活息息相关,且上肢运动障碍较下肢恢复难度较大,故寻求有效改善上肢运动能力的康复手段意义重大[6]。

镜像神经元是一类特殊的神经元,主要有两个神经元系统,分别为边缘镜像系统和顶额叶镜像系统,分布于不同脑区的所有镜像神经元构成了镜像神经元系统,提供了动作感知与执行的观察-执行匹配的机制。镜像神经元运动模仿训练在视觉刺激基础上应用躯体感觉输入来辅助运动功能恢复,方便可行、简便易学,其以镜像运动神经元理论为基础,即接受康复的人员在对示范者动作进行观看过程中,其自身可镜像性地将观看的动作内容转化为如同自己进行该运动,从而激活患者运动-视神经元,使患者在模仿、观察的过程中增加顶额叶镜像神经元活性,激发并促进其对相应动作的理解、模仿和记忆,配合以患肢相应动作训练,可互相易化,增加患肢对应运动通路和大脑皮层的活性和兴奋性,最终有利于患者运动能力的恢复[7-8]。本研究中,干预3个月后研究组患肢上肢功能FMA-UE和ARAT评分、最大屈曲角度、最大伸展角度及AROM均较对照组有所提高,表明脑卒中后偏瘫患者实施镜像神经元运动模仿训练对其手部及上肢的功能恢复具有正向促进效果。

体感诱发电位为临床通过刺激肢体末端感觉粗大纤维,记录感觉传输通路中不同躯体部位的电位来评价周围神经、丘脑、皮层感应区及神经团核功能的手段。其中,N20自躯体初级感觉皮质产生,其潜伏期和波幅可反应感觉传导通路信号传递功能[9]。本研究中,与干预前比,干预3个月后两组患者潜伏期均缩短,且研究组短于对照组,两组患者波幅均升高,且研究组高于对照组,提示镜像神经元运动模仿训练可改善患者躯体感觉通路障碍,促进患者运动感觉传导的恢复。分析其原因为,患者通过对动作的观看、学习,对运动-视神经元镜像激活,诱导病灶及其周围锻炼动作的相应皮质区的活性,使相应电生理活动兴奋性增加,缓解相应运动功能通路的损伤,从而利于感觉传导通路的修复[10]。

综上,脑卒中后偏瘫患者接受镜像神经元运动模仿训练,可通过运动-视神经元刺激,上调大脑皮质相应通路和神经元活性,刺激患肢相应运动神经电生理进程,达到上肢及手部活动能力提高效果,但本研究重点观察了镜像神经元运动模仿训练对卒中后偏瘫患者手及上肢功能的影响,未对下肢及整体神经功能损伤的康复效果进行分析,后续将对相应部分进行补充、分析,以期为临床卒中后偏瘫患者的康复锻炼提供参考。

参考文献

[1]王欣,孙美玲,路伟,等.智能运动功能训练联合常规综合治疗对脑卒中偏瘫患者生活质量的影响[J].医学临床研究,2023,40(6):924-926.

[2]吴秋燕.镜像神经元理论指导MOTOmed训练在脑卒中后肢体功能障碍的应用[J].按摩与康复医学,2023,14(11):20-23,27.

[3]中华医学会神经病学分会,中华医学会神经病学分会神经康复学组,中华医学会神经病学分会脑血管病学组.中国脑卒中早期康复治疗指南[J].中华神经科杂志,2017,50(6):405-412.

[4]莫林宏,刘爱贤.经颅磁刺激联合康复功能训练对脑卒中后偏瘫病人步态、平衡能力及FMA评分的影响[J].中西医结合心脑血管病杂志,2020,18(23):4065-4068.

[5]郑苏,胥婧,彭力.镜像治疗联合分期针刺对脑梗塞患者上肢运动功能的影响及SPECT研究[J].针灸临床杂志,2018,34(2):24-28.

[6]王栋毅,李伟栋,周琼,等.虚拟现实技术联合康复功能训练对偏瘫患者DTI功能成像和上肢运动功能的影响[J].中国医药导刊,2023,25(5):533-537.

[7]徐倩岚,钟吉咪,徐守宇.基于镜像神经元理论相关治疗技术在康复医学中的应用研究进展[J].浙江临床医学,2019,21(3):423-425.

[8]汤莉,李艳,茅慧文,等.基于镜像神经元理论的动作观察对脑卒中后上肢运动功能的临床疗效[J].中国老年学杂志,2019,39(8):1812-1815.

[9]朱美红,时美芳,曾明,等.基于镜像神经元理论的视觉反馈训练在脑卒中患者上肢功能重建中的应用[J].中华现代护理杂志,2020,26(6):749-753.

[10]王海华,江云芬.应用镜像神经元理论的视觉反馈训练对脑卒中早期偏瘫患者肢体功能及日常生活活动能力的影响[J].中国基层医药,2019,26(16):1995-1998.

关注SCI论文创作发表,寻求SCI论文修改润色、SCI论文代发表等服务支撑,请锁定SCI论文网! 文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/yixuelunwen/73987.html