【摘要】目的 分析胸腔镜胸膜固定术与胸腔闭式引流术治疗恶性胸腔积液(MPE )患者的临床效果,以及对患者胸腔积液蛋白定 量、白细胞计数、乳酸脱氢酶水平的影响。方法 回顾性分析 2018 年 1 月至 12 月百色市人民医院收治的 45 例 MPE 患者的临床资料, 按手术方法的不同分为两组, 对照组(22 例) 采用胸腔闭式引流术治疗, 研究组(23 例) 采用胸腔镜胸膜固定术治疗, 两组患者均于术 后定期随访 1 年。比较两组患者手术相关指标与治疗效果,术前、术后 4 周胸腔积液生化指标,以及术后并发症发生情况。结果 相较 于对照组,研究组患者引流及住院时间均更短,引流量更少(均 P<0.05 );两组患者操作用时比较,差异无统计学意义(P>0.05 ); 与 对照组比,研究组患者手术总有效率更高(P<0.05 );相较于术前,两组患者术后 4 周胸腔积液蛋白定量、白细胞计数及乳酸脱氢酶水 平均显著降低,且研究组降低幅度更大(均 P<0.05 );两组患者并发症总发生率比较,差异无统计学意义(P>0.05 )。 结论 与胸腔闭 式引流术相比,胸腔镜胸膜固定术治疗 MPE 患者的有效性更高,能缩短引流与住院时间,减少引流量,有效改善积液性质,且安全性 良好。

【关键词】恶性胸腔积液; 胸腔镜胸膜固定术; 胸腔闭式引流术; 胸腔积液蛋白定量; 白细胞计数; 乳酸脱氢酶

恶性胸腔积液(malignant pleural effusion,MPE)是临 床多种晚期恶性肿瘤患者常见的并发症,其发生的主要原 因与胸膜转移性肿瘤和胸膜弥漫性恶性间皮瘤有关,绝 大部分患者在症状表现上与肿瘤晚期患者恶病质表现一 致,以贫血、消瘦乏力及体质量下降等症状为主,伴有进 行性加重的呼吸困难、胸痛及干咳表现,且胸腔积液量越 多者呼吸困难症状越严重;同时,MPE 还可引发低蛋白血 症、肺不张及反复感染等情况,使得患者呼吸障碍和循环 障碍情况日益加重,对患者的生命安全造成严重威胁。目 前,临床对于 MPE 患者始终缺乏有效的根治方法,常见 的胸腔闭式引流术需要反复抽吸胸腔积液,不仅会加剧患 者的痛苦,更会导致大量蛋白质的丢失,严重影响患者预 后 [1]。基于此,2010 年英国胸科学会提出采用胸膜固定术 治疗 MPE,胸膜固定术是一种微创术式,能够充分暴露 胸膜,在直视下完全吸尽胸液,并将粘连的胸膜松解,将 高糖均匀涂抹在壁层胸膜上,刺激胸膜产生炎症反应造 成胸膜纤维化及肉芽肿形成,从而消除胸膜腔,使胸液 失去产生和聚集的空间,以达到治疗 MPE 的效果,是现 阶段认可度最高的治疗方式,具有较高的安全性和有效 性 [2] 。基于此,本研究选取 45 例 MPE 患者进行回顾性分 析研究,旨在探讨胸腔镜胸膜固定术和胸腔闭式引流术对 MPE 患者临床应用效果,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 回顾性分析 2018 年 1 月至 12 月百色市 人民医院收治的 45 例 MPE 患者的临床资料,以手术方 法的不同分为两组。对照组(22 例)患者年龄 52——70 岁, 平均(60.58±5.31 )岁;男性 12 例,女性 10 例;肿瘤 类型:肺癌 11 例,淋巴癌 6 例,乳腺癌 5 例;发病位 置:单侧 15 例,双侧 7 例。研究组(23 例)患者年龄 54——72 岁,平均(61.02±6.23 )岁;男性 14 例,女性 9 例;肿瘤类型:肺癌 10 例,淋巴癌 7 例,乳腺癌 6 例; 发病位置:单侧 17 例,双侧 6 例。两组患者年龄、性 别、肿瘤类型、发病位置基线资料比较,差异无统计学 意义(P>0.05),组间可比。纳入标准:①符合《恶性胸 腔积液诊断与治疗专家共识》 [3] 中诊断标准;②经胸膜活 检、胸液细胞学或 CT、MRI 等影像学检查确诊;③预计 生存期在 3 个月以上。排除标准:①同时接受其他抗肿瘤 方案治疗;②合并肺动脉高压、心肺功能不全及严重肺气 肿;③胸膜广泛粘连;④因心力衰竭、结核等原因引起特 发性胸腔积液。研究经百色市人民医院医学伦理委员会 批准。

1.2 手术方法 对照组患者采用胸腔闭式引流术:在 B 超或 X 线的定位下进行手术,利用多孔胸腔引流管在肋 膈角积液相对较低的位置进行闭式引流,待患者肺部基本复张后,夹闭引流管,协助患者反复转动体位,2——4 h 后 松开引流管,确定肺复张良好后撤出引流管。研究组患者 采用胸腔镜胸膜固定术:进行常规手术准备,协助患者取 健侧卧位,采用双腔管插管全麻,在患侧腋中线第 7 肋间 处作一长度在 1.5 cm 的手术切口作为观察孔,单肺通气, 钝性分离皮下组织和肌肉,直到分离至胸膜。先采用食 指探查切口,若存在粘连情况则立即对其进行分离;随后 吸尽胸腔积液,置入胸腔镜对胸内情况进行全面观察。紧 接着在腋前线第 4 肋间作一约 2.0 cm切口作为操作孔,采 用卵圆钳钳夹纱布分离膜状粘连,若为条索状粘连则采用 电刀将其灼烧切断;最大限度地剥脱干净脏层胸膜上包裹 的纤维素膜。采用纱布垫对壁层胸膜进行摩擦促使其充血。 然后再取长度为 30 cm 的橡皮管结扎其前端,在管壁制作 4——6 个小孔,经套管孔插入胸腔,50% 葡萄糖溶液均匀地喷 洒在胸膜腔内;喷洒完成后排查胸腔内是否存在漏气或出 血;无明显异常者在观察孔留置胸管,膨肺关胸。在连续 2 d 胸腔引流液均不足 100 mL 且无漏气时检查肺复苏情况, 复苏良好者拔除引流管。两组均于术后随访 1 年。

1.3 观察指标 ①手术相关指标。比较两组患者操作用 时、引流时间、引流量及住院时间等。②术后 3 个月治 疗效果。根据患者术后胸腔积液减少情况,参考世界卫生 组织制定的实体瘤疗效评价标准(RECIST )[4] 评价患者 的治疗效果,以胸腔积液完全消失 4 周以上代表完全缓 解,以胸腔积液较术前减少≥50% 并维持 4 周代表部分 缓解;以胸腔积液减少不足 50% 或者增加不超过 25% 代 表疾病稳定;以胸腔积液较术前相比增加超过 25% 代表 疾病进展;总有效率 =(完全缓解 + 部分缓解)例数 / 总 例数 × 100%。③胸腔积液生化指标。分别于术前、术后 4 周进行胸腔积液生化检查(抽取胸腔积液前,需 B 超 定位下或取患侧腋中 / 腋后线第 6、7 肋间为穿刺点,行 局部浸润麻醉后,沿上一肋下缘穿刺抽取),选择全自动 特定蛋白分析仪(深圳市国赛生物技术有限公司,型号: Omlipo)检测蛋白定量、白细胞计数,以酶联免疫吸附法 检测乳酸脱氢酶含量。④并发症。记录随访期间两组术后 发热、胸痛等发生情况。

1.4 统计学方法 采用 SPSS 22.0 统计学软件分析数据, 手术相关指标、胸腔积液生化指标为计量资料,均经 K-S 法检验证实符合正态分布且方差齐,以 (x ±s) 表示,两组 间比较行独立t检验,组内术前术后比较采用配对t 检验; 治疗效果及并发症为计数资料,以 [ 例 (%)] 表示,行 χ2 检验。以P<0.05 表示差异有统计学意义。

2 结果

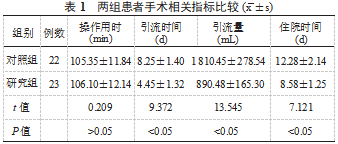

2.1 两组患者手术相关指标比较 相较于对照组,研究 组患者引流及住院时间均更短,引流量更少,差异均有统 计学意义(均P<0.05); 两组操作用时比较, 差异无统计 学意义(P>0.05),见表 1。

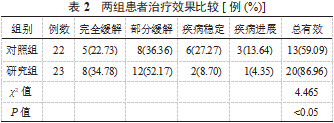

2.2 两组患者治疗效果比较 对照组与研究组总有效率 比较(59.09% 对比 86.96%),研究组更高,差异有统计 学意义(P<0.05),见表 2。

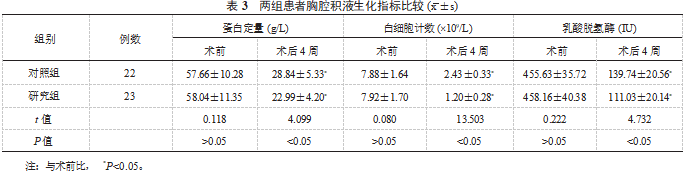

2.3 两组患者胸腔积液生化指标比较 与术前比较,两 组患者术后 4 周胸腔积液蛋白定量、白细胞计数及乳酸脱 氢酶水平均显著降低,且研究组患者上述指标降低幅度更 大,差异均有统计学意义(均P<0.05),见表 3。

2.4 两组患者并发症发生情况比较 随访期间,对照组患 者发生发热 5 例,胸痛 2 例,并发症总发生率为 31.82% ( 7/22 ),研究组患者发生发热 2 例,胸痛 1 例,并发症总发生率为 13.04%(3/23)。两组患者并发症总发生率比 较,研究组低于对照组,但差异无统计学意义(χ2=1.336, P>0.05 )。

3 讨论

MPE 对患者肺部和纵隔造成的压力会呈持续加重的 现象,进而引发患者严重的通气障碍和血液循环障碍,出现 胸闷、胸痛等症状,随着胸腔积液量的增加,症状也会日 益加重,加剧患者痛苦,影响患者的生存质量和生存期; 此外, MPE 作为恶性肿瘤患者常见的并发症, 其发生则预 示着患者的癌症病程进入晚期, 鉴于如今仍缺乏MPE 根治 性疗法,临床只有通过姑息性治疗的方式控制患者的胸腔 积液,减轻患者的痛苦,延长其生存期。胸腔闭式引流术 一直被视为 MPE 患者治疗的金标准, 可经临床实践发现, 胸腔经多次穿刺和注射药物后极易出现多发性粘连,使局 部药物难以均匀地覆盖在胸膜表面,影响肺部复张的同时 更会在拔管后增加积液复发的风险,甚至会产生胸腔感染 或医源性气胸,进一步加剧患者的痛苦 [5]。

研究通过对比两组治疗效果及手术指标发现,采用胸 腔镜胸膜固定术治疗的研究组治疗总有效率更高,且研究 组引流及住院时间均显著短于对照组,引流量显著少于对 照组, 由此表明胸腔镜胸膜固定术治疗MPE 患者的整体效 果明显优于胸腔闭式引流术,能减少引流量,缩短引流时间 与住院时间, 该研究结果与曲博等 [6] 研究结果一致。究其 原因, 胸腔镜胸膜固定术充分借鉴的胸腔镜技术将 50% 葡 萄糖均匀地涂抹在脏壁层胸膜上不仅可以有效预防 MPE 的复发,还可以快速缓解进行性胸痛和呼吸窘迫症状,其 中 50% 葡萄糖作用于胸膜上所产生的物理反应会促使胸 膜发生纤维化,胸膜粘连更加牢固,胸膜腔纤维蛋白溶解 度的下降,使得纤维蛋白沉积增加,从而达到完全闭锁胸 膜腔的作用,发挥长期有效控制胸腔积液的作用 [7] 。而采 用胸腔闭式引流术则并不足以完全排除胸腔内的积液,残 留的积液不仅会对肺复张产生不利影响,更不利于胸膜的 粘连和固定,同时残留的积液还会稀释药物的浓度,从而 影响患者的治疗效果 [8]。

与此同时,MPE 病情发展中,受肿瘤直接侵犯、炎 症等多方面因素影响使得毛细血管通透性增加,一方面使 得胸腔积液吸收减少,另一方面导致大量的血浆蛋白、白 细胞及乳酸脱氧氢酶等物质渗入胸膜腔,因此导致胸腔积 液蛋白定量、白细胞计数及乳酸脱氢酶水平异常升高 [9] 。 通过对比分析两组胸腔积液生化指标发现,术后 4 周研究 组患者胸腔积液蛋白定量、白细胞计数及乳酸脱氢酶水平 均低于对照组,进一步证实胸腔镜胸膜固定术可以有效降 低胸腔生化指标水平。分析其原因,胸腔闭式引流无法将胸液引流干净,而残留的胸液则会影响肺的复张,继而对 胸膜的粘连及固定不利;此外,残存的积液也会对药物产 生稀释作用,影响最终疗效。而胸腔镜胸膜固定术则可在 胸腔镜直视下彻底吸净胸液,并且更好地清除各种粘连及 包裹性积液,提高肺复张程度,有效地避免了蛋白质等营 养物质丢失,同时可减少免疫水平的缺失,最终改善积液性质 [10]

在本研究中发现,两组并发症总发生率比较,差异无 统计学意义。胸腔闭式引流加胸膜内注入抗肿瘤药物被认 为是 MPE 局部治疗的金标准, 随着胸腔镜技术的进步, 为 胸腔镜胸膜固定术的安全性提供了技术保障。

综上,与胸腔闭式引流术相比,胸腔镜胸膜固定术治 疗 MPE 患者的有效性更高, 能缩短引流及住院时间, 减少 引流量,有效改善积液性质,且安全性良好。但本研究仍 存在不足,如样本量太少、为回顾性分析类型,且均为百 色市人民医院收治病例,导致研究结果可能存在偏倚。期 待在今后的研究可以进一步扩大样本量,完善研究方案, 多单位收取病例, 进行深入研究, 为 MPE 患者寻找更佳的 治疗方案。

参考文献

[1] 王争君 , 孙战文 . 电视胸腔镜胸膜固定术治疗恶性胸腔积液 的临床疗效及影响因素 [J]. 现代肿瘤医学 , 2015, 23(19): 2758-2760.

[2] 张鹏 , 谭智明 , 王郑 . 电视胸腔镜胸膜固定术治疗恶性胸腔积液 的临床价值 [J]. 西部医学 , 2015, 27(3): 420-422.

[3] 中国恶性胸腔积液诊断与治疗专家共识组 . 恶性胸腔积液诊断 与治疗专家共识 [J]. 中华内科杂志 , 2014, 55(3): 252-256.

[4] 顾海艇 , 毛文炜 , 林伟 , 等 . 经内科胸腔镜行滑石粉胸膜固定术 治疗恶性胸腔积液的临床疗效分析 [J]. 中国药物与临床 , 2020,20(1): 57-59.

[5] 吴中权 . 胸腔镜下胸膜固定术治疗肺癌伴恶性胸腔积液的临床应用价值 [J]. 实用癌症杂志 , 2016, 31(12): 2011-2013, 2016.

[6] 曲博 , 姜威 , 刘永欣 . 胸腔镜胸膜固定术治疗大量恶性胸腔积液 的临床疗效及安全性分析 [J]. 中国实用医药 , 2017, 12(6): 25-26.

[7] 罗炳清 , 薛克营 , 吴雪梅 , 等 . 胸腔镜下胸膜固定术治疗恶性胸腔积液的疗效分析 [J]. 临床肺科杂志 , 2013, 18(4): 690-692.

[8] 张明灿 , 游凯 , 黄一 , 等 . 电视胸腔镜胸膜固定术治疗恶性胸腔积液的疗效观察 [J]. 临床肺科杂志 , 2013, 18(12): 2164-2165.

[9] 凌建华 . 电视胸腔镜下胸膜固定术在治疗恶性胸腔积液中的价 值 [J]. 四川医学 , 2013, 34(12): 1839-1840.

[10] 梁彦 , 钟宏 , 郑贵雄 , 等 . 胸腔镜胸膜固定术与胸腔闭式引流 术治疗大量恶性胸腔积液疗效比较 [J]. 海南医学 , 2016, 27(12):1968-1971.

本次研究将我院于 2016 年 6 月至 2017 ... 详细>>

如何设计有效的环境治理政策, 是学术界和政策... 详细>>