SCI论文(www.lunwensci.com)

【摘要】目的研究3D重建辅助制备咬合诱导功能矫治器治疗儿童替牙早期错畸形的临床效果,以及对患儿牙齿恢复情况、菌斑指数、出血指数、牙龈指数的影响。方法以随机数字表法将黄石现代口腔医院2018年1月至2022年6月收治的102例替牙早期错畸形患儿分为两组,各51例。对照组采用传统二维平面辅助制备矫治器治疗,观察组采用3D重建辅助制备矫治器治疗,于治疗1年后观察疗效。对比两组患儿治疗后临床疗效、牙齿恢复情况、满意度,以及治疗前后牙周情况。结果治疗后,观察组患儿临床治疗总有效率显著高于对照组;观察组牙齿咬合良好、牙齿排列整齐、前牙覆盖良好患儿占比均显著高于对照组;观察组患儿各项满意度评分均显著高于对照组;与治疗前比,治疗后两组患儿出血指数、菌斑指数、牙龈指数均显著升高,但观察组出血指数、菌斑指数均显著低于对照组(均<0.05),组间牙龈指数比较,差异无统计学意义(>0.05)。结论相较于传统二维平面辅助制备矫治器治疗,3D重建辅助制备咬合诱导功能矫治器治疗儿童替牙早期错畸形疗效显著,能有效促进患儿牙齿和牙周正常生理结构的恢复,同时对患儿牙周组织的损伤轻微,患儿及其家属满意度较高。

【关键词】替牙早期,错畸形,3D重建,咬合诱导功能矫治器

目前,临床治疗儿童错畸形以佩戴矫治器为主,传统二维平面辅助矫治主要通过矫治器的作用将畸形、错位的牙齿及牙周支持组织恢复到正常生理解剖位置,保证牙齿和颌面的正常生长发育,但单纯的固定正畸治疗仅可以让牙齿排列整齐,无法纠正不良口腔习惯和肌肉功能,导致错畸形复发[1]。3D重建技术是从三维空间上获得小儿口腔和颅骨的全面信息,通过打印材料后按照1∶1的比例重组建模,能更直观准确地反映小儿颌面部发育情况和病情严重程度,让错畸形的治疗更加精准、高效[2]。但鉴于目前临床对于3D重建辅助制备矫治器治疗的研究报道尚少,因此开展本研究,现报道如下。

1资料与方法

1.1一般资料以随机数字表法将黄石现代口腔医院2018年1月至2022年6月收治的102例替牙早期错畸形患儿分为两组,各51例。对照组中男患儿30例,女患儿21例;年龄4~14岁,平均(9.52±1.36)岁;其中龋齿28例,牙龈炎19例,其他4例。观察组中男患儿31例,女患儿20例;年龄4~14岁,平均(9.83±1.64)岁;其中龋齿25例,牙龈炎22例,其他4例。两组患儿一般资料比较,差异无统计学意义(>0.05),组间可比。纳入标准:①符合《口腔颌面外科学》[3]中的诊断标准;②年龄在4~14周岁,处于替牙早期;③替牙部位仅上下牙8颗前牙,其余位置未替换。排除标准:①曾接受过3D重建辅助制备矫治器治疗;②存在血液疾病或其他感染性疾病;③患有唇腭裂病史。本研究已经院内医学伦理委员会批准,且患儿法定监护人均已签署知情同意书。

1.2治疗方法对照组采用传统二维平面辅助制备矫治器治疗。①牙片拍摄:首先完成X线全景拍摄并完成头颅侧位片的拍摄,拍摄时患儿取坐位,端正坐姿,头部自然位,放松面部肌肉,上下牙之间咬合厚度约1 cm的U形蜡片分开上下牙,扫描后保存拍摄图像。②石膏模型制作:根据步骤①拍片结果中上下颌的关系在模型上标记出颌架、绘制参考线,然后进行切割,就位匹配,并制作凝胶咬合板。③根据步骤②所获模型情况制作矫治器并配合肌功能训练。

观察组采用3D重建辅助制备矫治器治疗。①和②步骤与对照组一致。③观察组矫治器放置和校验:将步骤①中的拍片结果导入虚拟模型编辑软件(MICMICS10.1)建立3D模型,以上下颌骨分离为基础参考颅正面、侧面及颌面不同影像图窗口共同的定位标志点,在计算机上先进行虚拟手术(调整切割后需要挪动的骨块位置,恢复到正常生理解剖结构的咬合关系位置,然后经配套的系统计算相关参数和3D咬合板,以STL格式保存文件并进行3D打印,打印材料均为仪器配套,且无毒)。评估术中就位匹配是否良好以判断3D咬合板使用是否成功,如果就位良好,表示3D咬合板使用成功;如果就位不好,则需重新制作,采用上颌推簧式颌垫矫治器,每半月左右推簧加力1次,螺旋扩弓的每3 d推簧加力1次,推簧加力根据情况2~5个月左右反颌解除,每月同对照组降低咬合垫高度。

1.3观察指标①临床疗效:治疗1年后患儿错畸形显著改善,口腔不良习惯纠正,上下牙咬合正常为显效;治疗后患儿错畸形部分改善,部分口腔不良习惯得以纠正,上下牙咬合尚可为有效;口腔不良习惯未得到纠正且上下牙矫治未有效果为无效[3]。总有效率=显效率+有效率。②牙齿恢复情况:观察两组患儿治疗1年后牙齿咬合率,牙齿排列整齐率、前牙覆盖良好率。③满意度评分:于治疗1年后采用矫治效果主观评价问卷[4]由患儿及其家属针对语言功能、咀嚼功能、固定功能、美观度、舒适度进行评估,每项分值为0~10分,分数越高表示满意度越高。④牙周情况:观察两组患儿治疗前与治疗1年后菌斑指数、出血指数及牙龈指数变化情况,其中菌斑指数、出血指数分值均为0~5分,分值越高表示菌斑、出血情况越严重;牙龈指数分值为0~3分,分值越高表示牙龈炎症越严重[5]。⑤典型病例分析。

1.4统计学方法采用SPSS 24.0统计学软件分析数据,计数资料以[例(%)]表示,行χ2检验;计量资料均经K-S法检验证实均符合正态分布,以(x±s)表示,组间比较行独立t检验,组内治疗前后比较行配对t检验。以<0.05为差异有统计学意义。

2结果

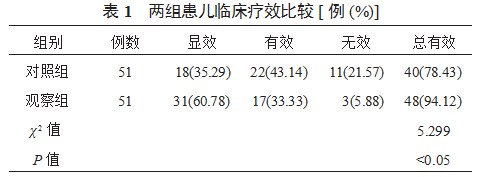

2.1两组患儿临床疗效比较治疗后,观察组患儿治疗总有效率较对照组高,差异有统计学意义(<0.05),见表1。

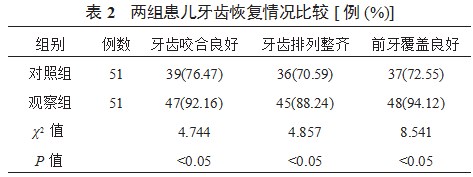

2.2两组患儿牙齿恢复情况比较治疗后,观察组患儿牙齿恢复情况均较对照组好,差异均有统计学意义(均<0.05),见表2。

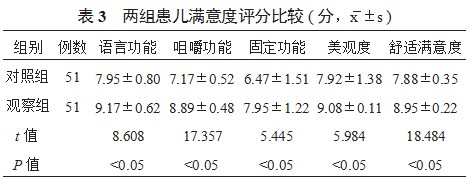

2.3两组患儿满意度评分比较观察组患儿各项满意度评分均较对照组高,差异均有统计学意义(均<0.05),见表3。

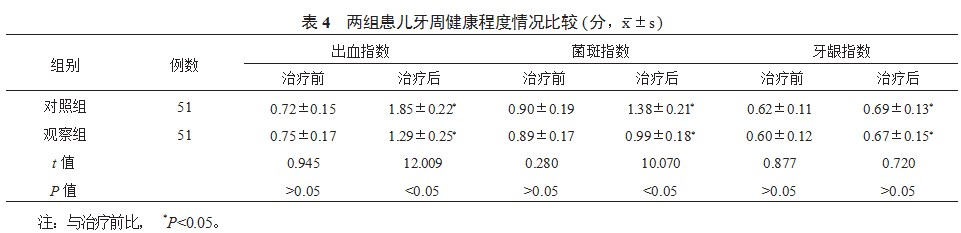

2.4两组患儿牙周情况比较与治疗前比,治疗后两组患儿出血指数、菌斑指数、牙龈指数均显著升高,但观察组出血指数、菌斑指数显著低于对照组,差异均有统计学意义(均<0.05),见表4。

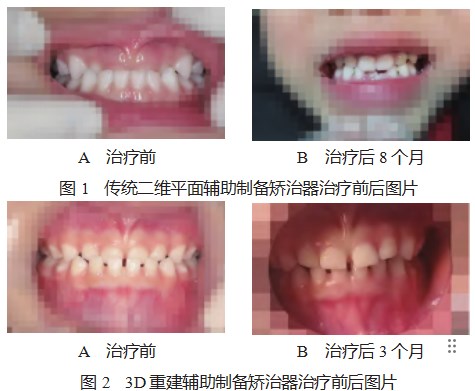

2.5典型病例分析患儿①,女,4岁6个月,因“地包天”要求矫治,见图1-A;经传统二维石膏取模灌制模型,技工制作上颌颌垫式舌侧推簧矫治器,治疗8个月反颌解除,保持约3个月,无复发,见图1-B。患儿②,女,4岁,因“地包天”要求矫治,见图2-A;经3D三维扫描数据制作并灌制模型后技工制作上颌颌垫式推簧矫治器,治疗3个月反颌解除,并保持3个月,至今无复发,见图2-B。

3讨论

错畸形发病原因复杂,临床表现多样,研究表明,12岁左右换牙前是错畸形的最佳矫治时机[6]。然而,该时期正处于替牙期,儿童的牙齿正处于快速生长发育的重要时期,口腔情况较为复杂,因此,对矫治器的有效性、舒适度等均有较高的要求。传统二维平面无空间建模能力,容易导致病情诊断不准确,由于其是以颅基为平面,在模型的制作中平移控制上无法满足多个维度的调控[7]。

3D扫描后重建能获得多个维度的空间数据,从不同维度模拟出错畸形位置受力情况,以此辅助制备的模型与实际口腔更为相符;此外,3D图像数据获取中头影测量的误差相较于二维空间获取的数据更小,图像处理软件参数的设定更简单,更容易让临床医师理解,有效提升模型打印效率,使诱导功能矫治器更贴合患儿口腔,进而改善错畸形[8]。

本研究中,治疗后,观察组患儿治疗总有效率高于对照组,表明3D重建辅助制备咬合诱导功能矫治器相较于传统二维矫正方式,更利于儿童替牙早期错畸形的纠正。这可能是因为,传统二维制作因受患儿取模过程中的配合度、医生操作熟练度及技工制作模型过程中对模型的损耗等因素影响,可能导致矫治器的精准度和密贴度欠佳,从而影响患儿的佩戴效果和舒适度;而3D扫描数据更精准高效,可以实现数据实时传输,制作的矫治器佩戴更贴合口腔,舒适度更佳,减少异物感,口腔卫生保持更好,因此3D扫描制作模型优于传统二维制作。此外,本研究中,治疗后观察组牙齿恢复情况及各项满意度评分均较对照组更高,表明采用3D重建辅助制备矫治器治疗替牙早期错畸形,可帮助患儿形成正确的咬合关系,使其牙齿排列整齐,上下牙覆合覆盖良好,从而提升其满意度。究其原因,3D重建辅助制备咬合诱导功能矫治器可通过建立3D模型,在软件上先进行虚拟手术,调整切割后需要挪动的骨块位置,恢复到正常生理解剖结构的咬合关系位置,然后经配套的系统计算相关参数和3D咬合板,大大提高患牙位置与正常牙体的解剖结构匹配度,从而更利于对牙齿的控制,使部分牙齿转矩移动,使其向近远中、垂直向进行移动,从而使牙齿的排列更为整齐[9]。

本研究中,治疗后两组患儿出血指数、菌斑指数、牙龈指数均显著升高,但观察组出血指数、菌斑指数显著低于对照组,表明两种方式均能够改善患儿牙周组织,但相较于传统二维平面辅助制备矫治器治疗,采用3D重建辅助制备矫治器治疗替牙早期错畸形更有利于保护患儿的牙周组织。究其原因可能是在治疗过程中,常需要较长时间地佩戴矫治器,且佩戴矫治器期间口腔卫生实施难度增加,会直接影响口腔卫生条件,因此两组牙周健康程度均有所下降;矫治器即使具有较好的生物相容性、无毒性,但是佩戴矫治器后会增加口腔缝隙,便于食物残渣的藏匿,因此口腔卫生条件与牙周情况也较差;而相较于传统二维平面辅助制备矫治器治疗,3D重建辅助下制备咬合诱导功能矫治器能获取更精准的数据,制作的矫治器更贴合实际情况,避免了传统制作的矫治器对牙周组织的刺激,因此造成的口腔问题相对减少,牙周也相对健康[10]。

综上,相较于传统二维平面辅助制备矫治器治疗,3D重建辅助制备咬合诱导功能矫治器治疗儿童替牙早期错畸形疗效显著,能有效促进患儿牙齿和牙周正常生理结构的恢复,减轻对患儿牙周组织的损伤,满意度较高。但鉴于目前临床对于该类研究尚少,且本研究仅纳入了院内部分患儿,可能会受制备方式、医师熟练度等多种因素影响,致使结果存在一定偏倚,故还需临床进一步拓展研究。

参考文献

[1]梅帅,路明,梁钰洁,等.安氏Ⅱ类错畸形矫治方法的进展[J].吉林医药学院学报,2017,38(1):55-57.

[2]王铭蔚,李春燕,徐宇红.3D辅助设计无托槽隐形矫治器和直丝弓矫治器正畸疼痛对比研究[J].影像研究与医学应用,2020,4(14):41-43.

[3]刘宇飞,何伟.口腔颌面外科学[M].南京:江苏科学技术出版社,2014:297.

[4]罗娜,达旸雪珺,孙娜,等.3D重建辅助制备咬合诱导功能矫治器治疗儿童替牙早期错畸形疗效研究[J].中国美容医学,2021,30(11):141-144.

[5]姜晶,李红文,耿发云,等.冲牙器对替牙期儿童牙菌斑及牙龈炎抑制效果的影响[J].中国当代医药,2018,25(23):142-144.

[6]翟明表,孙艳,郭剑虹,等.无托槽隐形矫治与传统固定矫治在错颌畸形患儿正畸治疗中的对比观察[J].河北医科大学学报,2019,40(1):65-69.

[7]闫颖.自锁托槽与常规结扎翼托槽对口腔牙齿矫正患者矫治效果及牙周指标的影响[J].中国医学工程,2021,29(12):39-41.

[8]王亚玲.直丝弓与无托槽隐形矫治器对牙周炎继发错畸形的治疗效果[J].宁夏医科大学学报,2016,38(7):827-829.

[9]闾鑫锋.3D辅助设计无托槽隐形矫治器正畸应用效果观察[J].中国社区医师,2022,38(21):36-38.

[10]耿玉娟.无托槽隐形矫治术在牙齿正畸治疗中的临床效果观察[J].新疆医学,2022,52(5):577-579.

关注SCI论文创作发表,寻求SCI论文修改润色、SCI论文代发表等服务支撑,请锁定SCI论文网! 文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/yixuelunwen/70917.html