SCI论文(www.lunwensci.com)

【摘要】目的探讨不同剂量肺表面活性物质(PS)治疗对呼吸窘迫综合征患儿血气指标及潮气量(VT)、肺动态顺应性(CD)、呼吸频率(RR)水平的影响。方法按照随机数字表法将2019年1月至2022年1月涟水县人民医院收治的60例呼吸窘迫综合征患儿分为对照组[给予小剂量40 mg/(kg·次)PS治疗]和观察组[给予大剂量70 mg/(kg·次)PS治疗],各30例。两组患儿均实施常规机械通气、综合治疗,并连续治疗72 h。比较两组患儿治疗后临床疗效及PS重复用药比例,机械通气持续时间、用氧时间、住院时间、气促改善时间,治疗前后动脉血氧分压(PaO2)、动脉血二氧化碳分压(PaCO2)、pH值及肺功能指标(VT、CD、RR),以及治疗期间并发症发生情况。结果观察组患儿临床总有效率(96.67%)高于对照组(73.33%);观察组患儿PS重复用药比例低于对照组,机械通气持续、用氧、住院、气促改善时间均短于对照组;治疗后两组患儿PaCO2、RR均较治疗前下降,观察组较对照组低;PaO2、pH值、VT、CD水平均较治疗前升高,观察组较对照组高;观察组患儿并发症总发生率(10.00%)低于对照组(33.33%)(均<0.05)。结论采用大剂量PS治疗新生儿呼吸窘迫综合征,可改善患儿的肺功能与肺部通气条件,调节血气指标,安全性较高。

【关键词】呼吸窘迫综合征;肺表面活性物质;剂量;血气指标;肺功能

呼吸窘迫综合征大多发生在孕37周前出生的新生儿中,属于常见的呼吸系统疾病,其主要症状为听诊呼吸音减弱,可听到湿性啰音,若未及时得到有效治疗,可能影响患儿呼吸系统、神经系统的发育。目前临床上通常使用外源性肺表面活性物质(PS)联合机械通气改善呼吸窘迫综合征患儿的临床症状,改善预后情况[1]。PS是一种主要分布在肺泡液体表面的脂蛋白,其具有降低肺泡表面张力的作用,可以防止肺萎缩,PS剂量的大小会影响药物进入患儿肺泡之后在肺内的存留时间,影响干预效果[2-3],但目前对于PS的给药剂量尚未有确切标准。因此,本研究旨在探讨不同剂量PS治疗对呼吸窘迫综合征患儿血气指标的影响,以及潮气量(VT)、肺动态顺应性(CD)、呼吸频率(RR)的变化,现报道如下。

1资料与方法

1.1一般资料将2019年1月至2022年1月于涟水县人民医院就诊的60例呼吸窘迫综合征患儿按照随机数字表法分为两组,每组30例。对照组中男、女患儿分别为14、16例;孕周30~36周,平均(35.34±0.54)周;出生体质量1 345~1 753 g,平均(1 523.26±134.28)g;剖宫产20例,阴道分娩10例。观察组中男、女患儿分别为15、15例;孕周30~36周,平均(35.26±0.43)周;出生体质量1 369~1 752 g,平均(1 536.86±124.35)g;剖宫产18例,阴道分娩12例。两组患儿一般资料比较,差异无统计学意义(>0.05),组间具有可比性。纳入标准:符合《实用新生儿学(第4版)》[4]中的相关诊断标准者;早产儿(胎龄<37周);出生后短时间内自主呼吸困难,并呈逐渐加重者等。排除标准:先天性畸形、先天性心脏病者;合并心源性休克、心力衰竭者;新生儿气胸、感染等。研究经院内医学伦理委员会批准,患儿法定监护人签署知情同意书。

1.2治疗方法两组患儿均采用新生儿持续气道正压呼吸支持系统(广东鸽子医疗器械有限公司,型号:AD-ⅠA)进行机械通气治疗,并接受持续氧疗、静脉营养支持、纠正水电解质平衡等综合治疗。在此基础上,予以对照组患儿小剂量注射用牛肺表面活性剂(华润双鹤药业股份有限公司,国药准字H20052128,规格:70 mg/支),40 mg/(kg·次),用药前清除患儿呼吸道分泌物,将牛肺表面活性剂溶于灭菌注射用水中,患儿仰卧,经气管插管之后快速一次性滴注给药,滴注后辅助机械通气。观察组患儿使用大剂量注射用牛肺表面活性剂,70 mg/(kg·次),方法同上。密切关注患儿病情状况,如症状未见缓解再行给药2~3次,2次间隔6~12 h。两组患儿均连续治疗72 h。

1.3观察指标①临床疗效:依据《实用新生儿学(第4版)》[4]中的相关疗效判定标准。显效:用药72 h后临床症状完全消失,患儿体征恢复正常,胸片特征性改变消失;有效:患儿临床症状与体征明显改善,胸片改善;无效:临床症状、体征及胸片无改善。总有效率=显效率+有效率。②治疗情况:观察并记录治疗期间两组患儿PS重复用药比例,机械通气持续、用氧、住院、气促改善时间。③血气指标:采集患儿治疗前后空腹外周动脉血(2 mL),采用血气分析仪(武汉明德生物科技股份有限公司,型号:ST2 000)检测动脉血氧分压(PaO2)、动脉血二氧化碳分压(PaCO2)、pH值。④肺功能指标:采用婴幼儿肺功能测量仪(ECO PHYSICS AG,型号:EXHALYZER D)检测两组患儿治疗前后的VT、CD、RR水平。⑤观察两组患儿并发症(肺出血、颅内出血、气胸)发生情况。

1.4统计学方法采用SPSS 22.0统计学软件分析数据,计数资料以[例(%)]表示,行χ2检验;计量资料均符合正态分布且方差齐,则以(x±s)表示,行t检验。以<0.05为差异有统计学意义。

2结果

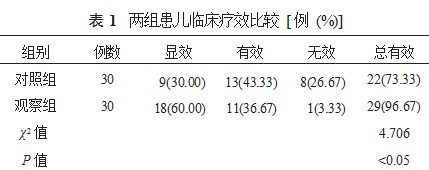

2.1两组患儿临床疗效比较治疗后对照组、观察组患儿临床总有效率分别为73.33%、96.67%,相较于对照组,观察组患儿临床总有效率显著升高,差异有统计学意义(<0.05),见表1。

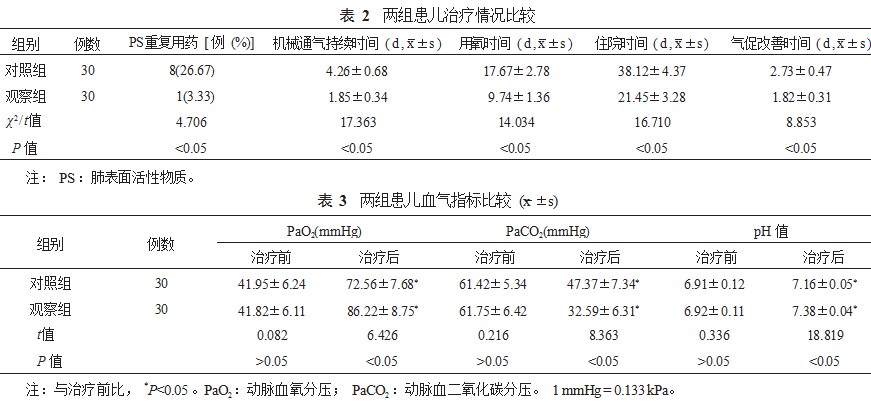

2.2两组患儿治疗情况比较与对照组比,观察组患儿PS重复用药比例下降,机械通气持续、用氧、住院、气促改善时间均缩短,差异均有统计学意义(均<0.05),见表2。

2.3两组患儿血气指标比较与治疗前比,治疗后两组患儿PaCO2降低,观察组低于对照组;PaO2水平、pH值均升高,观察组高于对照组,差异均有统计学意义(均<0.05),见表3。

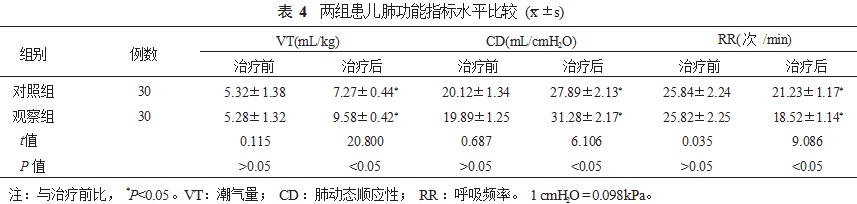

2.4两组患儿肺功能指标比较与治疗前比,治疗后两组患儿VT、CD升高,观察组高于对照组;RR水平降低,观察组低于对照组,差异均有统计学意义(均<0.05),见表4。

2.5两组患儿并发症发生情况比较治疗期间,对照组、观察组患儿并发症总发生率分别为33.33%、10.00%;相较于对照组,观察组患儿并发症总发生率显著降低,差异有统计学意义(<0.05),见表5。

3讨论

新生儿呼吸窘迫综合征是由于缺乏PS所引起的,主要表现为出生后不久出现进行性加重呼吸衰竭、呼吸困难等。新生儿一般在出生后2~6 h出现明显的呼吸急促,严重的可能出现呼吸窘迫、面色发绀、鼻塞、呼吸呻吟等。PS是治疗新生儿呼吸窘迫综合征的常规手段,但由于肺表面活性剂来源不同,因此应当格外注意使用剂量和给药次数[5]。

血气分析可以通过检测人体血浆中的H+浓度和溶解在血浆中的气体含量,评价新生儿机体呼吸功能及酸碱平衡状态[6];而PS用药后主要存在于肺泡表面,在减少肺泡张力的同时提高肺泡扩张修复的力量,有效降低毛细血管末端张力,进而达到保护肺上皮细胞的目的[7]。大剂量PS联合通气机械进行辅助治疗,可以延长药物在肺泡内的存留时间,扩大气道直径,进而降低气道压力和阻力,增加气体交换面积,提升患儿自主呼吸节律,减轻呼吸窘迫综合征患儿的临床症状[8]。相较于小剂量PS,大剂量PS可以明显降低患儿功能性残气量、肺泡内的液体渗出量,能更大程度改善肺的顺应性[9-10]。此外,大剂量PS能够显著降低肺泡表面张力,促进肺成熟和机体气体交换,调节机体酸碱度,降低耗氧量,并且显著缓解肺泡萎缩程度和肺部炎症反应,减少了患儿肺部表面活性物质的消耗,从而促进患儿快速恢复[11]。上述研究中,与对照组比,治疗后观察组患儿总有效率及PaO2、pH值均上升,PS重复用药比例、PaCO2均下降,机械通气持续、用氧、住院、气促改善时间均缩短,表明采用70mg/(kg·次)大剂量PS治疗新生儿呼吸窘迫综合征,可改善患儿的肺部通气条件,调节血气指标。另外,本研究中,观察组患儿并发症总发生率低于对照组,进一步表明了大剂量PS治疗新生儿呼吸窘迫综合征的有效性和安全性。这可能是因为肺泡内存在的蛋白渗液可灭活PS,当PS被消耗完后患儿便会重新出现缺氧、呼吸困难等症状,病情不能得到及时控制,进而可发展为缺血性改变,出现颅内出血、肺出血等症状,而相较于小剂量PS治疗,采用大剂量PS治疗时,PS剂量相对充足,可满足患儿治疗需求,避免被完全消耗,发挥治疗效果,更有利于病情控制,进而减少并发症的发生。

VT通常指平静呼吸时每次出入气量,可以反映患儿的肺通气功能;CD代表胸腔内压力改变对肺内容积的影响,其可以表示胸腔压力对肺容积的影响程度;当患儿出现呼吸窘迫综合征时,会导致呼吸增快,RR升高,因此其水平的高低均可直接反映患儿肺功能恢复情况[12]。由于大多早产儿出生后肺泡发育并不成熟,PS缺乏,导致通气、换气功能障碍,从而致使二氧化碳潴留、组织供氧不足,发生呼吸窘迫综合征[13]。因此,补充大剂量的PS可以有效提升患儿的肺部通气功能,且当大剂量使用PS时,药物能够更加充分地扩散至肺泡表面,并对肺组织产生作用,保持患儿呼吸顺畅,从而改善患儿肺功能。上述研究中,治疗后观察组患儿VT、CD水平均高于对照组,RR水平低于对照组,表明采用70 mg/(kg·次)大剂量PS治疗新生儿呼吸窘迫综合征,可改善患儿的肺功能。

综上,采用70 mg/(kg·次)大剂量PS治疗新生儿呼吸窘迫综合征,可改善患儿的肺功能与肺部通气条件,调节血气指标,安全性较高,值得临床推广。

参考文献

[1]陈筱青,郭丽敏,李悦,等.不同剂量肺表面活性剂治疗新生儿呼吸窘迫综合征[J].中华实用儿科临床杂志,2015,30(6):416-420.

[2]沈新华.早期不同剂量牛肺表面活性物质治疗晚期早产/足月新生儿呼吸窘迫综合征的临床疗效比较研究[J].实用心脑肺血管病杂志,2016,24(2):47-50.

[3]田静,张焕新,田金徽,等.不同剂量牛肺表面活性剂治疗新生儿呼吸窘迫综合征疗效的荟萃分析[J].药学服务与研究,2019,19(4):275-279.

[4]邵肖梅,叶鸿瑁,丘小汕.实用新生儿学[M].4版.北京:人民卫生出版社,2012:395-398.

[5]朱影,王婧.不同剂量肺表面活性物质治疗新生儿呼吸窘迫综合征疗效比较[J].山东医药,2018,58(30):86-88.

[6]林蔷,黎巧茹,陈简.不同剂量肺表面活性物质对晚期早产/足月新生儿呼吸窘迫综合征患儿的临床研究[J].中国临床药理学杂志,2020,36(6):610-612.

[7]廖翎帆,龚华,易明,等.不同起始量肺表面活性物质治疗新生儿呼吸窘迫综合征的多中心临床疗效比较[J].第三军医大学学报,2016,38(4):411-415.

[8]马红茹,吕菊红,李冬梅,等.CPAP联合不同剂量肺表面活性物质对新生儿呼吸窘迫综合征脑氧代谢的影响[J].广西医科大学学报,2019,36(2):285-289.

[9]王自珍,雷娜,张敏.不同剂量猪肺磷脂注射液雾化吸入联合无创辅助通气治疗早产儿呼吸窘迫综合征疗效观察[J].新乡医学院学报,2022,39(1):67-70.

[10]刘春枝,梅花.不同肺表面活性物质对新生儿呼吸窘迫综合征患儿影响的对比研究[J].实用心脑肺血管病杂志,2016,24(7):61-63,69.

[11]孙跃女.不同剂量牛肺泡表面活性物质治疗新生儿呼吸窘迫综合征的疗效观察[J].中国妇幼保健,2018,33(15):3479-3481.

[12]刘畅,张舒晴,岳冬梅.肺表面活性物质联合枸橼酸咖啡因对同步鼻塞间歇正压通气治疗新生儿呼吸窘迫综合征疗效的影响[J].中国小儿急救医学,2019,26(9):671-675.

[13]聂振清,陈晓燕.机械通气联合不同肺表面活性物质在新生儿呼吸窘迫综合征中的价值[J].安徽医药,2019,23(6):1222-1225.

关注SCI论文创作发表,寻求SCI论文修改润色、SCI论文代发表等服务支撑,请锁定SCI论文网! 文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/yixuelunwen/61428.html