SCI论文(www.lunwensci.com)

摘要:目的 本研究采用数据挖掘技术, 探讨王亿平教授治疗慢性肾脏病期湿热证的用药规律。 方法 本研究采用回顾性调查研究方 法, 收集了 2019 年 1 月至 2020 年 12 月就诊于安徽省中医院收治的慢性肾脏病 3~4 期湿热证患者的初诊及复诊中药处方, 整理出处方资 料库, 利用安徽中医药大学第一附属医院自主研发的临床病历采集系统 V3. 1 及 Excel 、SPSS 14.1 等软件, 运用频数统计、聚类分析及关 联规则等方法, 探讨王亿平教授治疗慢性肾脏病湿热证的用药规律。 结果 从收集的资料中, 筛选得到 43 份病例, 96 份处方, 利用统计 分析软件从中得出药物使用频率前 10 味药物分别是:大黄、蛇舌草、玉米须、车前草、冬瓜皮、栀子、陈皮、茯苓皮、桑白皮、防己。 使用中药四气以温、平、寒为主,药味主要为以甘、苦、辛三味,归肺、脾、肾经多见。王亿平教授治疗慢性肾脏病期湿热证患者的核 心处方为:大黄、泽泻、车前草、丹参、玉米须、黄芪、熟地黄、白术 、山茱萸、益母草、白扁豆、薏苡仁、陈皮、泽泻、防己、冬瓜 皮、茯苓皮、党参。 结论 王亿平教授治疗慢性肾脏病期湿热证多以清热祛湿化瘀,加以补肺健脾益肾结合。

关键词: 数据挖掘,慢性肾脏病,辨证治疗,经验总结

慢性肾脏病(CKD) 是肾脏结构或者功能异常 3 个月 以上的疾病,在我国患病率逐年提高,作为渐进性疾病, CKD 不断进展将引发终末期肾脏疾病(ESRD),从而导致 多种并发症、高额费用以及高死亡率 [1]。研究表明, 中药治 疗可延缓慢性肾脏病 3~4 期患者病情进展 [2] ,为分析王亿 平教授治疗慢性肾脏病中药处方的规律,现采用安徽中医 药大学第一附属医院自主研发的临床病历采集系统V3. 1. 将临床收集到的病历数据进行录入、整理和分析,最后得 出结果并结合王亿平教授的以往治疗经验来探讨慢性肾脏 病湿热证型的组方用药规律。

1 数据挖掘方法

将资料库进行整理后做如下操作:①频数分析:运用 Excel 2016 统计数据库中药物的使用频数、药物性味以及归 经等,探寻治疗慢性肾脏病的高频药物及四气五味以及归经 分布规律; ②关联规则分析: 通过 Modeler 18.0 分析统计频 数较高药物的关联规则,探讨王亿平教授治疗慢性肾脏病湿 热证核心药物配伍规律; ③聚类分析: 通过 Statistics 22.0 将 药物使用频数较高药物进行聚类分析,从而分析药物的配伍 规律; ④核心网络药物图:将核心药物进行网络节点分析, 得出王亿平教授临床治疗慢性肾脏病期湿热证的核心处方。

2 结果

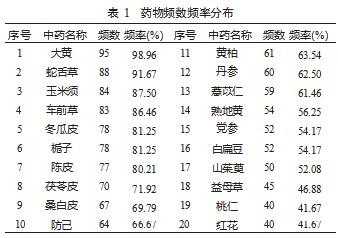

2.1 用药频次分析 本次经过筛选整理后共得到 96 首王 亿平教授治疗慢性肾脏病期湿热证的处方,其中共含中药129 种,共用药 1 730 频次,每首方剂平均使用 15~20 味 药物。药物的使用频率前 10 味药物分别是:大黄、蛇舌 草、玉米须、车前草、冬瓜皮、栀子、陈皮、茯苓皮、桑 白皮、防己。现依次列出频次排前 20 的药物,见表 1.

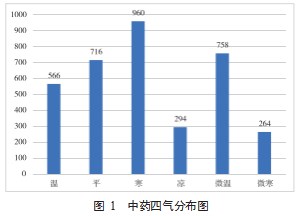

2.2 用药属性分析 结果显示,资料库中使用中药四气 以寒、平、微温为主,药味主要为以甘、苦、辛三味,归 肺、脾、肾经多见,见图 1.

药性的频次分析得到:寒性药共使用 960 次、凉性药 使用 294 次、微寒性药使用 264 次、平性药使用 716 次、 温性药使用 566 次、微温性药使用 758 次。

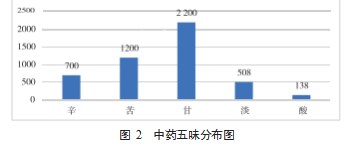

药味分析得到: 苦味药使用 1 200 次, 甘味药使用 2 200 次; 辛味药使用 700 次; 淡味药使用 508 次, 酸味药 使用 138 次,见图 2.

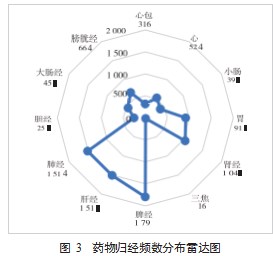

归经分析得到药物归经 12 条, 其中肾经 1 048 次,脾 经 1 798 次, 肺经 1 514 次, 肝经 1 510 次, 心包经出现 316 次,心经 524 次,小肠经 396 次,胃经 918 次,胆经 256 次,大肠经 450 次,膀胱经 664 次,见图 3.

2.3 药物间关联度分析 设置最小支持度 30%,最低置 信度 90%,进行关联规则分析,得出王亿平教授治疗慢 性肾脏病湿热证的常用药物组合,前后项的增益大于 1 提 示所得药对数据的存在有意义,见表 2.

2.4 聚类分析 本研究通过 Statistics 22.0 中将统计频数 较高的前 20 味药物进行聚类分析,得到聚类分析树状图见图 4.

2.5 核心网络药物图 对核心药物进行网络药物关联分 析,得到核心网络药物图(图 5)。可以看出王亿平教授 治疗慢性肾脏病期湿热证患者的核心处方为:大黄、泽 泻、车前草、丹参、玉米须、黄芪、熟地黄、白术、山茱 萸、益母草、白扁豆、薏苡仁、陈皮、泽泻、防己、冬瓜 皮、茯苓皮、党参。

3 讨论

慢性肾脏病在中医多属于“水肿”“虚劳”等范畴, 主 要表现为腰膝酸软、乏力、眩晕耳鸣等肾虚症状, 常见兼证 有水湿证、湿热证、痰湿证等 [3]。湿热证在慢性肾脏病中占 据主要地位 [4],是兼具湿邪与热邪两种特性的证型, 湿为阴 邪, 易损伤阳气, 热为阳邪, 易伤津耗气。临床除了水肿、 乏力之外, 常有口干口苦, 小便黄赤, 舌苔黄腻的表现。主 要由于外感湿热之邪, 或嗜食肥甘辛辣之品, 长期服用激素或过服温补药。慢性疾病久之累及于肾,肾气虚则气化失 司, 水湿内聚而化热, 形成湿热证 [5]。湿性黏滞, 湿热证往 往缠绵不愈, 使得病情反复 [6],不仅给临床工作加了一定的 难度,也打击了许多 CKD 患者配合治疗的积极性。

药物频次分析结果显示王教授使用核心药物为大黄、 蛇舌草、玉米须、车前草、冬瓜皮、栀子、陈皮、茯苓皮、 桑白皮、防己、黄柏、丹参、薏苡仁、熟地黄、党参、白 扁豆、山茱萸、益母草、桃仁、红花。其中大黄、蛇舌草 清热解毒,玉米须、车前草清热利水,冬瓜皮、陈皮、茯 苓皮、桑白皮合用利水化湿,防己利水消肿,山茱萸,熟 地补益肝肾,党参、白扁豆补益脾气以助利水消肿之功, 丹参活血化瘀,加以善清下焦湿热之黄柏。纵观全方,作 清热化瘀利湿、兼补益脾肾之效。

用药属性分析结果显示,中药四气以寒为主。寒性药 物主要清泄各种阳热,包括各脏腑实热、热病气分实热、 营血分热等,是寒凉药物最广泛的用途之一。根据“苦能 清泄”的理论, 此类药多具有苦味。《类经 ·十二卷》张介 宾曰: “以寒治热, 以热治寒, 逆其病者, 谓之正治”[7]。 由此可见,使用寒性药物最能清热。

药味分析显示以苦、辛、甘三味为主, 《素问 ·至真 要大论篇第七十四》 [8] 在论述“湿淫于内”“湿淫所胜”时 均有“以苦燥之”的治法。表明体内有湿邪时, 可使用苦味 药物。《素问 ·藏气法时论篇第二十二》言 [8]: “肾欲坚, 急食苦以坚之,用苦补之,咸泻之”,指出苦味有坚肾的 作用。《素问 ·藏气法时论篇第二十二》言 [8]: “肺苦气上 逆, 急食苦以泄之”,指出苦味有泄降气逆的作用。《素 问 ·至真要大论篇第七十四》言“阳明之复”时主张“以 苦泄之,以 苦下之”。王冰注 [8]: “泄,谓渗泄,汗及小 便汤浴皆是也。”王冰于指出此处之“泄”有通过发汗、 利小便及汤浴等治法渗泄水湿的含义。苦味能燥湿,坚肾 脏,清泄水湿之用,在燥湿、清泄水湿的同时,又能保护 体内的阴液不受损害。《素问 ·藏气法时论篇第二十二》 言 [8]: “辛散”“肾苦燥,急食辛以润之,开腠理,致津 液, 通气也”,辛味行气, 润燥, 行气则津液得以输布, 水 湿得行。甘味可以补益,和缓药性,又能调和诸药,既补 益了肾脏虚损, 又能调和诸药, 更好地发挥药效, 苦味清 泄坚阴,辛味利水化湿,甘味补益,补益与清泄相结合。

药物归经中, 肺、脾、肾位居前三, 《素问 ·经脉别论》 云: “饮入于胃, 游溢精气, 上输于脾, 脾气散精, 上归于 肺, 通调水道, 下输膀胱, 水精四布, 五经并行”。脾胃居 于中焦, 运化水谷精微, 将水液输布于肺脏。肺脏主通调水 道,负责将水液输布到全身, 而水液的运转则来自于肾脏的 气化。“夫湿属阴晦, 必伤阳气”[9], 湿邪困脾, 脾气不足 则气不能载津,肾阳受损,无法蒸腾汽化水液,则使水液聚集而发为水肿。而肾为后天之本,脾为后天之本, 《内 经》 [10] 有云“肾之合骨也,其荣发也,其主脾也。《丹溪 心法》 [11] 曰: “水则肾主之, 土谷则脾主之, 惟肾虚不能 行水, 惟脾虚不能制水……故肾水泛滥”。故益肾的同时应 加用补脾药物, 肾为先天之本, 脾为后天之本, 以后天资助 先天。胡莹莹等 [12] 通过论述肾络与慢性肾脏病之间的关系 提出“补、清、消”三法, 在清热、消淤的基础上通过补脾 肾之气血阴阳, 荣养肾络。药物中黄芪归脾、肺经, 升阳固 表,利水消肿,白术归脾经,能益气健脾,为补脾第一要 药; 白扁豆归脾经, 有健脾化湿之效, 还有党参、山茱萸等 健脾益肾, 知母、黄柏滋肾阴; 陈皮理气化湿, 又可防补益 过于滋腻。丹参、桃仁、红花、益母草活血化瘀, 化解贯穿 疾病始末的淤血。五行上看, 金水相生, 常可母病及子, 亦 或子病及母。脏腑功能上, 肺与肾在水液代谢、呼吸运动及 阴阳互滋上互相关联。肾病日久, 正气不足, 体虚易感。郑 秀丽等 [13] 通过观察 3 种不同病理状态下大鼠肺部和肠道的 菌群情况,从肺肠菌群变化的相关性角度,进一步验证了 “肺与大肠相表里”的说法,尹玥等 [14] 提出补益肺气结合 宣肺发汗、泻肺通便等促进毒素的排出。

药物关联分析可看出:王亿平教授善用茯苓皮、车前 草、玉米须等清热化湿药物为主, 大黄 + 泽泻 + 丹参的组 合, 体现了清热化湿中, 活血化瘀又贯穿始终。黄芪 + 陈 皮 + 防己的组合中, 黄芪补气, 陈皮行气助防己利水化湿, 常用于湿热证中浮肿尿少、兼乏力者 [15]。

核心网络药物图可以看出王亿平教授治疗慢性肾脏病 湿热证患者常用大黄 + 泽泻 + 车前草 + 丹参 + 玉米须+ 黄芪 + 熟地黄+ 白术 + 山茱萸 + 益母草+ 白扁豆 + 薏苡 仁 + 陈皮 + 泽泻 + 防己+ 冬瓜皮 + 茯苓皮 + 党参。大黄 味苦性寒,功能清热解毒,逐淤泄浊,被广泛应用到中医 药治疗慢性肾脏病中。国医大师邹燕勤认为慢性肾脏病隶 属本虚标实,而湿浊瘀毒是疾病进展,缠绵难愈的重要病 理因素,而利用大黄具有泻浊排毒之效。其父邹云翔教授 依据《内经》治疗水肿之“去宛陈莝”之法,首创大黄抢 救尿毒症的治疗方案 [16]。研究表明大黄可通过多个靶点以 及调节多个通等途径发挥治疗 CKD 的作用 [17] 。心脏损害 是慢性肾脏病常见的并发症,肾阳虚损及心阳,心血运行 不畅而心脉痹阻;或阳虚水泛,上凌心肺,应注重心肾同 治 [1] ,丹参、桃仁、红花等活血通脉,而研究证实大黄素 具有抑制缺血再灌注损伤诱导的心肌细胞凋亡、保护心肌 的作用 [18]。黄芪其提取物黄芪多糖能通过缓解氧化应激而 抑制 5- 氟脲嘧啶(5-FU)诱导的心肌细胞凋亡, 改善患者 心功能 [19] ,同样功效的还有丹参、山茱萸、红花 [20] 等。 除此之外,研究表明泽泻能减轻单侧输尿管梗阻大鼠肾小 管上皮细胞间充质转分化 [21]。

总体看来,核心处方不仅能保护肾功能,还能延缓各 种并发症的产生,这无疑是在治疗的基础上又增加一层保 障,也说明了临床上中医药的使用不是片面地针对某一症 状或者病变脏腑,这也体现了中医治疗原则中的整体观念。

高坤等 [22] 认为,慢性肾脏病基本病机是肾气亏损为 本,湿热淤血内结为标,肾虚为本,湿瘀贯穿整个病程的 始终,故清热化湿祛瘀之法作为治疗慢性肾脏病湿热证的 根本大法,以补益肾气为主,兼化湿祛瘀的调理,方能更 好的延缓慢性肾脏病的进展。王亿平教授在治疗慢性肾脏 病湿热证患者时秉行清热化湿,降逆泄浊的原则。又因患 者病情轻重的不同,合理调整用药,如在慢性肾脏病病程 中,病情反复,经济负担重,大多数患者会有肝郁气滞表 现, 如胁胀、易怒, 故治疗中加入理气药如陈皮 [23] ,或者 加入柴胡,郁金等疏肝解郁药,对于睡眠较差的患者加用 远志、酸枣仁、煅龙骨、煅牡蛎等安神药,对于体现了既 中医治疗原则中的辨证施治,因人而异的方面。

慢性肾脏病的治疗原则是辨证论治 [24],病同证不同, 证同则治同,具体用药还是需要结合患者的实际情况进行 药物加减,才能更好地发挥传统医药的作用。除了中药汤 剂,治疗慢性肾脏病还有结肠透析联合中药保留灌肠等疗 法 [25] 改善患者肾功能。

湿热可作为病因,也是产物 [26] ,病情的发现与及时 有效的治疗对于预后结果的影响颇为关键 [27] 。在肾脏病 过程中,感染是反复发作的主要因素,经研究证实,湿 热证与感染细胞炎性因子密切相关,湿热组伴发感染的 比例(76.67% )明显高于非湿热证组( 43.33% ) [28] ,同 时,湿热也会导致淤血的产生,湿热证患者常常会有舌 下瘀脉的表现,叶桂在《临证指南医案》[9] 云: “初病湿 热在经,久则瘀热入络”。由于湿热煎熬津液,导致血 液凝滞或者水湿困阻脉络,血行不畅导致淤血。研究证 实 C 反应蛋白(CRP) 、血清白细胞介素 -6 ( IL-6)、肿 瘤坏死因子(TNF-α ) 、黏附分子等均与血瘀证有着密切 的联系 [29] 。淤血日久,阻滞气机、血行,则加重肾脏衰 败, 使病情缠绵难愈。王剑飞等 [30] 采用因子分析法对中 医证候的分布规律进行分析和归纳,结果显示慢性肾小球 肾炎标实证以湿热和瘀血最为多见,提示湿热和瘀血是 慢性肾小球肾炎的重要病机。这也证实了“湿热致淤”的 理论。

湿热久羁,耗伤津液,热邪练液成痰,湿热还会导致 痰饮的产生,中医认为热邪煎灼血液,导致血热妄行,血 溢出脉外或络破血溢可见血尿,或湿热困脾,脾气不足不 能摄血, 使血不循脉行而引起血尿。王丽萍等 [31] 发现 IgA 肾病湿热证组伴肉眼血尿比非湿热证组多见,也进一步证 实了中医理论上的说法。

总之,湿热作为病理产物,也与其他并发症的出现有 关,而清热化湿祛瘀法常用于慢性肾脏病湿热证的治疗, 王教授使用清肾颗粒联合西医基础治疗慢性肾衰竭湿热证 患者 [32], 在改善症状、降低证候积分值、减少尿蛋白、保 护肾功能方面取得良好疗效。孙伟教授以“肾虚湿(热) 瘀”立论,主张以益肾清利活血法治疗慢性肾炎 [33] 。刘 瑶等 [34] 在西医治疗基础上运用以补肾化瘀清泄法治疗慢 性肾脏病 3~4期肾虚血瘀湿热证患者,结果有效改善肾功 能,降低蛋白尿水平,延缓病情进展。

临床使用中医药治疗慢性肾脏病湿热证虽然取得一定 的疗效,而医学研究的道路依然任重而道远,中医药作为 人类文明的宝藏,还有很广阔的天地等待着被挖掘和开采。 本研究通过收集、筛选、再使用数据挖掘软件分析王亿平 教授治疗慢性肾脏病湿热证的处方,结合实例与经验分析 王教授临证处方用药规律,对于临床运用中医药治疗慢性 肾脏病湿热证具有一定借鉴意义。

参考文献

[1] 陈香美 , 刘旭生 , 冯哲 , 等 . 慢性肾脏病 3~5 期非透析中西医结合诊疗专家共识 [J/OL]. 中国中西医结合杂志 , 2022(9): 1- 11.

[2] 陈姣伊 , 严美花 , 李佳霖 , 等 . 中药治疗与 CKD 3~4 期患者肾功能进展相关性的回顾性分析 [J]. 世界中医药 , 2018. 13(6): 1325- 1331.

[3] 占永立 , 余仁欢 , 魏仲南 , 等 . 慢性肾脏病常见兼证的中医辨证与治疗 [J]. 中华肾病研究电子杂志 , 2013. 2(5): 232-236.

[4] 李沁媚 , 李铮 , 司红彬 . 中药防治湿热证的药效作用及机制研究进展 [J]. 中国实验方剂学杂志 , 2020. 26(14): 208-216.

[5] 张再康 , 杨霓芝 , 冯瑞雪 , 等 . 浅析慢性肾病湿热蕴结病因病机的演变规律 [J]. 新中医 , 2007. 39(11):3-4.

[6] 李小会 , 谢桂权 . 原发性肾小球疾病与湿热证 [J]. 辽宁中医杂志 ,2010. 37(4): 638-639.

[7] 张介宾 . 类经 [M]. 北京 : 中国医药科技出版社 , 2011: 180.

[8] 王冰 . 黄帝内经素问 [M]. 北京 : 人民卫生出版社 , 1963: 21-22.

[9] 叶天士 . 临证指南医案 [M]. 北京 : 中国中医药出版社 , 2008.

[10] 王洪图 . 内经 [M]. 北京 : 人民卫生出版社 , 2000: 488. 522.

[11] 朱丹溪 . 丹溪心法 [M]. 北京 : 中国中医药出版社 , 2017: 18.

[12] 胡莹莹 , 吕静 . 结合肾络理论从“补、清、消”法论治慢性肾脏 病 [J]. 辽宁中医杂志 , 2021. 48(10): 41-44.

[13] 郑秀丽 , 杨宇 , 郑旭锐 , 等 . 从肺肠菌群变化的相关性探讨“肺 与大肠相表里” [J]. 中华中医药杂志 , 2013. 28(8): 2294-2296.

[14] 尹玥 , 孙伟 , 丁绍芬 . 孙伟从“金水相生”论治慢性肾脏病经验 探析 [J]. 吉林中医药 , 2021. 41(10): 1295- 1298.

[15] 章雪莲 , 王亿平 , 朋红霞 . 王亿平教授治疗慢性肾脏病用药荟 萃 [J]. 中国中西医结合肾病杂志 , 2013. 14(12): 1092- 1093.

[16] 于翔 , 祝一叶 , 孔薇 , 等 . 基于《金匮要略》角度的国医大师邹燕勤运用大黄治疗慢性肾脏病经验 [J]. 时珍国医国药 , 2021.32(11): 2759-2761.

[17] 刘毓 , 刘鹏 , 韩晶雪 , 等 . 基于网络药理学大黄治疗慢性肾脏病 机制研究 [J]. 中华中医药学刊 , 2021. 39(2): 32-36. 262-264.

[18] 申屠杨萍 , 章炳都 , 袁琳波 . 大黄素对大鼠心肌缺血再灌注损伤的影响 [J]. 世界最新医学信息文摘 , 2015. 15(56): 80.

[19] 吴东垣 , 刘炜 , 李双斌 , 等 . 黄芪多糖对 5- 氟尿嘧啶诱导心肌 损伤的干预作用研究 [J]. 中国实验诊断学 , 2018. 22(11): 1995- 1998.

[20] 沈金峰 , 黄伟 , 杨云琪 , 等 . 中药干预慢性肾脏病心脏损害的研究进展 [J]. 广州中医药大学学报 , 2019. 36(7): 1115- 1119.

[21] 张瑞芳 , 许艳芳 , 万建新 , 等 . 泽泻对单侧输尿管梗阻大鼠肾组织补体 C3 及肾纤维化的影响 [J]. 中国中西医结合肾病杂志 ,2012. 13(8): 672-674.755-756.

[22] 高坤 , 孙伟 , 周栋 , 等 . 慢性肾脏病中医证型分布及演变规律研究 [J]. 江苏中医药 , 2008(6): 33-35.

[23] 章雪莲 . 王亿平治疗慢性肾炎经验 [J]. 安徽中医药大学学报 ,2015. 34(6): 46-48.

[24] 刘玉宁 , 谢院生 , 方敬爱 . 与中医医学生谈肾脏病的中医临床辨 证 [J]. 中国中西医结合肾病杂志 , 2014. 15(9): 753-756.

[25] 魏玲 , 王亿平 , 茅燕萍 , 等 . 结肠透析联合中药保留灌肠对慢性 肾衰湿热证患者微炎症指标的影响 [J]. 河北中医药学报 , 2018. 33(4): 20-22.

[26] 齐振强 , 李伟 . 分消走泄在慢性肾脏病湿热证治疗中的应用 [J].中华中医药杂志 , 2018. 33(5): 1941- 1944.

[27] 华俏丽 , 刘旭生 , 邹川 . 慢性肾脏病湿热证研究进展 [J]. 中国中 西医结合肾病杂志 , 2018. 19(8): 735-737.

[28] 钟云良 , 谢桂权 . 原发性肾病综合征湿热证与炎症因子相关性的 探讨 [J]. 辽宁中医药大学学报 , 2008(5): 25-26.

[29] 马晓娟 , 殷惠军 , 陈可冀 . 血瘀证与炎症相关性的研究进展 [J].中国中西医结合杂志 , 2007(7): 669-672.

[30] 王剑飞 , 王耀献 , 何萍 , 等 . 200 例慢性肾小球肾炎中医证候因子分析研究 [J]. 现代中医临床 , 2016. 23(2): 24-28.

[31] 王丽萍 , 陈建 , 庄永泽 , 等 . IgA 肾病湿热证与临床病理的相关性研究 [J]. 中华中医药学刊 , 2008(1): 178- 180.

[32] 王亿平 , 王东 , 李传平 , 等 . 清热化湿祛瘀法对慢性肾衰竭湿热证患者多中心随机对照的临床研究 [J]. 北京中医药大学学报 ,2016. 39(9): 774-778.

[33] 高坤 . 孙伟教授以益肾清利活血法治疗慢性肾小球疾病的经验 [J]. 江苏中医药 , 2004(11): 19-21.

[34] 刘瑶 , 王赛 , 李伟 . 补肾化瘀清泄法联合西药治疗慢性肾脏病3-4 期肾虚血瘀湿热证 30 例临床研究 [J]. 江苏中医药 , 2019. 51(9):27-29.

关注SCI论文创作发表,寻求SCI论文修改润色、SCI论文代发表等服务支撑,请锁定SCI论文网!

文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/yixuelunwen/57051.html