SCI论文(www.lunwensci.com)

摘要:目的 研究早期介入栓塞治疗颅内动脉瘤患者后,其血清白细胞介素 - 10 ( IL- 10 ) 、肿瘤坏死因子 -α ( TNF-α ) 、白细胞介 素 -6 ( IL-6 ) 水平变化及神经功能损伤情况。方法 选取茂名市中医院 2020 年 6 月至 2021 年 6 月期间收治的 68 例颅内动脉瘤患者,根 据随机数字表法分为参照组 [34 例, 晚期(发病 72 h 后) 介入栓塞治疗] 与观察组 [34 例, 早期(发病 72 h 内) 介入栓塞治疗 ],两组患 者均于术后定期随访 3 个月。对比两组患者治疗效果, 术前及术后 2 周、 1 个月、 3 个月神经功能缺损情况与日常生活综合能力, 以及术 前与术后 2 周血清炎症因子水平。 结果 观察组患者临床总有效率高于参照组;与术前比, 术后 2 周、 1 个月、 3 个月两组患者神经功能 损伤程度评分 [ 美国国立卫生研究院卒中量表( NIHSS )评分 ]均呈降低趋势,观察组较参照组降低;日常生活综合能力评分 [Barthel 指 数( BI )评分 ]均呈升高趋势, 观察组较参照组升高;与术前比, 术后 2 周两组患者血清 TNF-α 、IL-6 水平均降低, 观察组低于参照组; 血清 IL- 10 水平升高, 观察组高于参照组(均 P<0.05 )。 结论 早期介入栓塞治疗颅内动脉瘤患者疗效显著, 可有效调节机体内炎症因子 的异常情况,改善神经功能损伤程度,提高日常生活能力,利于病情恢复。

关键词: 颅内动脉瘤,介入栓塞,肿瘤坏死因子 -α,白细胞介素 - 10.白细胞介素 -6

颅内动脉瘤是颅内动脉管壁异常隆起形成的血管性包 块,是造成蛛网膜下腔出血的首位病因,在情绪激动、便 秘、天气变化等诱因情况下均可以导致血管壁破裂出血。 保守治疗、手术治疗均是颅内动脉瘤的治疗方式,前者治 疗后动脉瘤可能再次破裂;介入栓塞治疗具有创伤小的特 点,同时其是沿着血管内走行,定位比较准确,因而该治 疗方法已被广泛应用于临床各系统肿瘤及非肿瘤疾病的治 疗 [1] 。根据手术时间可将栓塞时机划分为早期、晚期等, 在介入栓塞手术中不同的手术时机的选择也存在着较大的 争议。有研究认为,在介入栓塞术前将患者机体凝血功能 调节至最佳的状态十分重要,因此晚期介入栓塞能有充分 时间调节患者凝血功能,促进手术的顺利进行 [2] ;也有其 他研究认为,颅内动脉瘤患者病情波动较大,对于颅内动 脉瘤破裂的时间难以掌握,因此早期介入栓塞治疗能够减 少因动脉瘤出现破裂使患者立即处于颅内高压、昏迷等危 急状态 [3] 。鉴于此,本研究旨在探讨早期与晚期介入栓塞 治疗颅内动脉瘤患者后,其血清白细胞介素 - 10 ( IL- 10 )、 肿瘤坏死因子 -α ( TNF-α )、白细胞介素 -6 ( IL-6)水平变 化及神经功能损伤情况,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 根据随机数字表法将茂名市中医院 2020 年 6 月至 2021 年 6 月收治的 68 例颅内动脉瘤患者分为两 组,各 34 例。参照组患者中男性 19 例,女性 15 例;年龄 37~66 岁,平均(45.34±5.56)岁;动脉血管瘤发生部 位:大脑中动脉瘤 5 例,前侧通路动脉血管瘤 8 例,后 侧通路动脉血管瘤 21 例。观察组患者中男性 18 例,女性 16 例; 年龄 36~65 岁, 平均(45.28±3.21)岁;动脉血管 瘤发生部位:大脑中动脉瘤有 5 例,前侧通路动脉血管瘤 有 9 例,后侧通路动脉血管瘤 20 例。两组患者一般资料 比较,差异无统计学意义(P>0.05),组间可比。纳入标 准:经头颅 CT 及数字减影血管造影确诊,且与《颅内动 脉瘤血管内介入治疗中国专家共识(2013 )》[4] 中的相关 诊断标准符合者;具有颅内动脉瘤临床症状,具备手术治 疗指征者;伴有动眼神经麻痹、视力减弱等神经压迫表现 者等。排除标准:既往伴有脑梗死、心肌梗死等器质性疾 病者;凝血功能异常及免疫功能低下者;继发性颅内良性 肿瘤或者是恶性肿瘤者等。所有患者家属均知晓本研究内 容并签署知情同意书,且院内医学伦理委员会批准此研究 项目的实施。

1.2 手术方法 患者在入院后要对其血压、颅内压进行 监测,并进行降低颅内压、防治脑血管痉挛及防止再出血 等常规治疗。参照组(发病 72 h 后)、观察组(发病 72 h 内)患者均实施血管内介入栓塞治疗。血管内介入栓塞术 具体步骤:所有患者取仰卧位,并进行全身麻醉,在穿 刺后的股动脉位置处放置 6F 动脉鞘,并去掉 6F 导引管 的尾端二通开关,与 Y 阀、三通连接,在颈椎上段 C2 水平位置处放置导引导丝,放置后注射肝素,防止导管凝 血,影响治疗效果;用数字减影血管造影对患者动脉瘤情 况(位置、形态、大小、载瘤动脉、瘤颈宽度及分支血管 关系)进行仔细观察。将 Echelon- 10 微导管在微导丝引导 下置入动脉瘤中部,使用弹簧圈固定填塞余留的动脉瘤, 填塞至致密即可;当遇到宽颈动脉瘤者,先使用颅内专用 支架来覆盖瘤颈,并透过支架孔在动脉瘤腔内部放入微导 管,处理完之后使用弹簧圈固定填塞;同时保持载瘤动脉 通畅,随后通过数字减影血管造影检查确认造影剂是否留 滞在动脉瘤内,最后撤出导引导管与微导管,术后 6 h 进 行拔鞘,穿刺点上方 1 cm 位置处对股动脉压迫 15 min, 确认停止出血后加压包扎弹簧圈填塞,随后把导管和动脉 鞘进行移除,对穿刺点进行加压包扎或缝合血管。术后对 于使用支架辅助弹簧圈栓塞的患者给予替罗非班治疗 3 d (剂量随凝血功能指标进行调整);停用低分子量替罗非 班后予以氯吡格雷 75 mg/ 次和阿司匹林 100 mg/ 次治疗, 均为 1 次 /d,持续用药 3 个月,然后复查未见明显颅内出 血表现,没有动脉瘤复发以及血管狭窄等情况,可以停用 抗凝药物。两组患者均术后定期随访 3 个月。

1.3 观察指标 ①参照《颅内动脉瘤血管内介入治疗中 国专家共识( 2013 )》[4] 中的判定标准评估疗效, 显效: 动脉瘤血管栓塞程度大于 94%;有效:动脉瘤血管栓塞 程度在 80%~94% 之间;无效:动脉瘤血管栓塞程度小于 80%。总有效率 = 显效率 + 有效率。②患者术前、术后 2 周、1个月、3 个月神经功能损伤程度均使用美国国立卫生 研究院卒中量表(NIHSS) [5] 评分进行评定,总分 42 分, 分值与患者神经功能损伤情况呈正比。③采用 Barthel 指 数(BI)评分 [6] 对患者术前、术后 2 周、1个月、3 个月日 常生活综合能力进行评定,总分 100 分,分值越高,日常 生活综合能力越强。④术前、术后 2 周在患者空腹状态 下,抽取 3 mL 静脉血,离心( 3 000 r/min,离心半径为 10 cm ,时间为 10 min),取血清,血清 IL- 10、TNF-α、IL-6 水平均使用酶联免疫吸附法进行检测。

1.4 统计学方法 采用 SPSS 22.0 统计学软件分析数据, 计数资料以 [ 例 (%)] 表示,采用 χ2 检验;经 K-S 检验证 实符合正态分布的计量资料以 ( x ±s) 表示,采用 t 检验。 以 P<0.05 表示差异有统计学意义。

2 结果

2.1 两组患者临床疗效比较 观察组患者临床总有效率 高于参照组,差异有统计学意义(P<0.05),见表 1.

2.2 两组患者神经功能损伤程度评分比较 与术前 比,术后 2 周、1个月、3 个月两组患者神经功能损伤程度 NIHSS 评分均呈降低趋势, 且观察组低于参照组, 差异 均有统计学意义(均 P<0.05),见表 2.

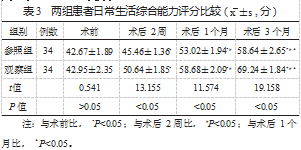

2.3 两组患者日常生活综合能力评分比较 与术前比, 术后 2 周、1个月、3 个月两组患者日常生活综合能力BI 评 分均呈升高趋势,观察组高于参照组,差异均有统计学意义(均 P<0.05),见表 3.

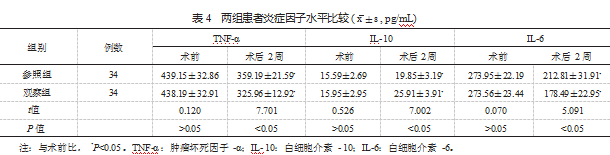

2.4 两组患者炎症因子水平比较 较术前,术后 2 周两 组患者血清 TNF-α、IL-6 水平均降低,观察组低于参照组, 血清 IL- 10 水平升高,观察组高于对照组,差异均有统计 学意义(均 P<0.05),见表 4.

3 讨论

针对颅内动脉瘤,传统开颅夹闭手术治疗虽然手术 视野比较大,能够对患者颅内血肿、蛛网膜下腔积血有效 清除,使颅内压水平降低,但手术创伤大且风险高,夹闭 不全还可能导致动脉瘤破裂或瘤体残余,导致术中出血, 影响术野,不利于手术操作,影响患者预后 [7] 。介入栓塞 治疗主要是将动脉瘤置于血液循环内,手术过程不受脑积 水、颅内压的影响,创伤较小,能够有效减轻手术造成的 创伤,避免机械性损伤或刺激瘤囊周围组织及血管,提高 术后恢复效果 [8]。

本研究中,观察组患者日常生活综合能力 BI 评分、 临床总有效率均高于参照组, 神经功能损伤程度NIHSS 评 分低于参照组,提示早期介入栓塞治疗颅内动脉瘤患者疗 效显著,可减轻神经功能的受损情况,增强患者日常生活能力。究其原因在于,脑动脉瘤起病急促,同时还是蛛网 膜下腔出血的主要影响因素,因此越晚治疗,患者发生脑 动脉瘤破裂出血、急性血栓事件等的风险就越高,进而会 对患者的预后产生影响;而早期介入栓塞手术通过及早进 行治疗,不仅降低了患者发生动脉瘤破裂的风险,同时使 患者神经压迫情况尽早解除,利于神经功能的恢复,增强 生活自理的能力 [9] ;相关研究发现,在初期阶段,颅内动 脉瘤患者脑血管痉挛症状较轻,介入手术中将微导管送至 动脉瘤处受到的阻碍也小,对治疗效果影响也较小,故认 为,早期介入栓塞治疗对动脉瘤栓塞闭合效果具有显著提 升的作用,及早治疗还能减轻对脑组织的损伤 [10]。

TNF-α 可通过激活血管内巨噬细胞、内皮细胞而发挥 作用,巨噬细胞能够对机体内炎症代谢产物的合成与分泌 进行诱导,导致血管内炎症状态加剧,从而削弱血管壁结 构,诱发颅内动脉瘤;IL- 10 作为抗炎因子,主要通过对 炎症介质和趋化物质、中性粒细胞的生成进行抑制,减轻 炎症反应对脑组织的刺激,从而抑制颅内动脉瘤的产生; IL-6 是机体重要的炎症介质,可促进机体血管粥样硬化的 进展,使血管平滑肌细胞快速凋亡,在介导颅内动脉瘤的 形成和破裂中具有重要的作用 [11]。本研究中, 较参照组, 治疗后观察组患者血清 TNF-α 、IL-6 水平均降低,血清 IL- 10 水平升高, 提示早期介入栓塞治疗颅内动脉瘤患者, 可有效调节患者机体内炎症因子的异常情况,减轻对脑组 织的损伤,利于患者恢复。究其原因,晚期介入栓塞治疗 时,由于离发病时间较久,机体内炎症反应较强烈,对机 体的刺激较大,治疗难度大,治疗效果差;颅内动脉瘤患 者越早接受治疗,脑组织损伤程度越轻,机体引起的炎症 反应也越小 [12] ;早期进行介入栓塞术治疗可以缩短机体 遭受的有害刺激的时间,减少大量的高活性分子的产生, 避免因高活性分子产生的严重炎症反应,使血管内皮细胞 的稳定性长时间维持,对于抑制炎症因子产生具有重要 意义 [13]。

综上,早期介入栓塞治疗颅内动脉瘤患者疗效显著, 可有效调节机体炎症指标紊乱情况,对患者神经功能损伤 程度进行改善, 使日常生活能力得以提高, 利于病情恢复, 值得临床推广应用。

参考文献

[1] 任红岗 , 梁建荣 . 血管内介入栓塞治疗颅内动脉瘤的疗效观察 [J]. 中西医结合心脑血管病杂志 , 2016. 14(23): 2835-2837.

[2] 黄永旺 , 范学政 . 不同时机行血管介入栓塞术治疗颅内动脉瘤的疗效比较 [J]. 河北医学 , 2019. 25(6): 890-894.

[3] 宾杰 , 姚洁民 , 朱晟 , 等 . 不同时机行血管内介入栓塞术治疗低级别颅内动脉瘤破裂出血的临床效果 [J]. 广西医学 , 2019.41(22): 2850-2853.

[4] 中华医学会神经外科学分会神经介入学组 . 颅内动脉瘤血管内介入治疗中国专家共识 (2013)[J]. 中国脑血管病杂志 , 2013.10(11): 606-616.

[5] 杨杨 , 陈珍 . 颅内外血管搭桥手术对颅内动脉瘤患者的有效性及患者NIHSS 评分的影响[J]. 中华保健医学杂志, 2019. 21(4): 383- 385.

[6] 张嗣敏 , 毕胜 , 赵海红 , 等 . 扩展 Barthel 指数量表应用于脑卒中患者康复评定的信度研究 [J]. 中国康复 , 2019. 34(2): 75-77.

[7] 郭吉卫 . 血管内介入与传统开颅手术治疗颅内动脉瘤的临床比较 [J]. 神经损伤与功能重建 , 2015. 10(4): 350-351.

[8] 郑立升 , 杨士勇 , 陈光贵 . 不同时机行血管介入栓塞术对颅内动脉瘤病人认知功能的影响 [J]. 蚌埠医学院学报 , 2021. 46(8):1037- 1040. 1044.

[9] 蒋世杰 , 张波 , 方登富 , 等 . 不同手术时间介入栓塞对颅内动脉瘤临床疗效差异及影响预后相关因素分析 [J]. 中国临床医生杂 志 , 2017. 45(11): 52-55.

[10] 徐正虎 , 黄万刚 , 刘炜 , 等 . 不同介入栓塞时机对高分级颅内动 脉瘤破裂疗效和并发症影响 [J]. 现代仪器与医疗 , 2019. 25(3): 39-42.

[11] 陈常怡 , 肖庆 , 张昌伟 . 早期显微手术夹闭及血管内介入对颅内动脉瘤破裂出血患者炎症反应、神经功能及血清HIF- 1α、MMP-9 的影响 [J]. 湖南师范大学学报 ( 医学版 ), 2022. 19(3): 23-26.

[12] 郑津 , 胡学斌 , 赵洪洋 , 等 . 血管介入栓塞治疗时机对颅内动脉 瘤患者并发症及神经功能的影响 [J]. 中国医药 , 2018. 13(2): 219- 223.

[13] 张铃铛 , 张鹏 , 赵锐 , 等 . 不同时机行血管介入栓塞术治疗颅内动脉瘤的疗效及对患者预后、神经功能和血清炎性因子的影 响 [J]. 现代生物医学进展 , 2021. 21(18): 3564-3568.

关注SCI论文创作发表,寻求SCI论文修改润色、SCI论文代发表等服务支撑,请锁定SCI论文网!

文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/yixuelunwen/55404.html