SCI论文(www.lunwensci.com):

【摘要】 目的:比较前入路与后入路无张力疝修补术治疗腹股沟疝患者的效果。方法:选取 80 例腹股沟疝患者为研究对象,按照随机数字表法分为观察组和对照组各 40 例。观察组实施后入路无张力疝修补术,观察组实施前入路腹膜前无张力疝修补术,比较两组手术时间、住院时间、住院费用、术后并发症发生率和随访 12 个月的复发率。结果:观察组手术时间长于对照组,住院时间短于对照组, 术后腹股沟疼痛、神经感觉异常和阴囊水肿发生率均低于对照组,差异有统计学意义(P<0.05);两组住院费用、术后尿潴留和感染发生 率及复发率比较,差异均无统计学意义(P>0.05)。结论:后入路无张力疝修补术治疗腹股沟疝患者可缩短住院时间,降低术后并发症发 生率,效果优于前入路腹膜前无张力疝修补术治疗,但手术时间长于前入路腹膜前无张力疝修补术治疗。

【关键词】 前入路腹膜前无张力疝修补术;后入路无张力疝修补术;腹股沟疝;并发症;手术时间

0 引言

手术是治疗腹股沟疝的有效方式。临床多常用无张力疝修补术 [1-3]。其中前入路腹膜前无张力疝修补术解剖结构清晰,缝合张力较小,具有疼痛轻、恢复快、复发率低的优势,临床应用较为广泛 [4]。后入路无张力疝修补术是利用人体腹直肌后鞘终止于弓状线的原理,通过内侧牵引腹直肌以放置补片修补,创伤小、术后恢复快。但对这两种术式的效果比较,鲜少有文献提及。本文比较前入路与后入路无张力疝修补术治疗腹股沟疝患者的效果。

1 资料与方法

1.1 一般资料 选取 2017 年 1 月至 2019 年 4 月本院收治的 80 例腹股沟疝患者作为研究对象。纳入标准:符合《成人腹股沟疝诊疗指南(2014 年版)》中关于腹股沟疝的诊断标准 [5];依据患者病史、症状、体格检查确诊;单侧腹股沟疝;符合手术指征。排除标准:双侧腹股沟疝、嵌顿疝;存在慢性咳嗽及其他腹内压增高因素;严重心肺功能障碍;局部存在炎症反应;存在绝对手术禁忌。患者及家属了解本研究内容并自愿签署知情同意书, 且研究经本院伦理委员会审批通过。按照随机数字表法分为观察组和对照组各 40 例。观察组:男 23 例,女 17 例;年龄 21~58 岁,平均(38.6±5.2)岁; 病程 1~5 年,平均(3.2±0.4)年。对照组:男 21 例,女 19 例;年龄 19~62 岁,平均(39.2±5.6)岁;病程 1~6 年,平均(3.2±0.3)年。两组一般资料比较,差异无统计学意义(P>0.05),有可比性。

1.2 方法 两组入院后即完善相关检查,告知患者及家属手术相关事项,术前患者取平卧位,实施硬膜外麻醉,如存在腰椎手术史及腰椎间盘突出症病史,则行全身麻醉。对照组实施前入路腹膜前无张力疝修补术治疗。患侧腹股沟韧带中点上方 2 cm 至耻骨结节作一斜切口,长约 5 cm,逐层切开,向内游离至联合腱,向外至腹股沟韧带,保护髂腹下神经及髂腹股沟神经,游离精索或子宫圆韧带,找到疝囊,游离至颈部,处理疝囊,如疝囊较小,则可经内环口内翻回纳后结扎缝合疝囊;如疝囊较大, 则于颈部切开,回纳内容物后进行横断,止血后扩置远端疝囊,切开腹横筋膜,进入腹膜前间隙,充分分离。补片置入腹膜前间隙,充分铺平展开,覆盖整个耻骨肌孔区;前片置于腹股沟管后壁,与腹股沟韧带、联合腱、耻骨结节缝合、固定,逐层缝合腹壁各层,术毕。

观察组实施后入路无张力疝修补术治疗。于下腹部正中位置作 8 cm 切口,逐层切开皮肤及皮下组织,进入腹膜前间隙,取出疝。针对无法完全剥离的斜疝疝囊,于最低处横断、缝扎;对于直疝疝囊,牵拉腹膜完全剥离。充分分离腹膜前间隙,放入补片,覆盖于耻骨肌孔外 2 cm 处并固定,缝合切口。

1.3 观察指标 (1)比较两组手术时间、住院时间和住院费用。(2)比较两组术后并发症发生率。(3)术后随访 12 个月,记录并比较两组复发率。

1.4 统计学处理 应用 SPSS 23.0 软件进行统计学分析,计量资料以(x—±s)表示,采用 t 检验,计数资料以率(%)表示,采用 χ2 检验,以 P<0.05 为差异有统计学意义。

2 结果

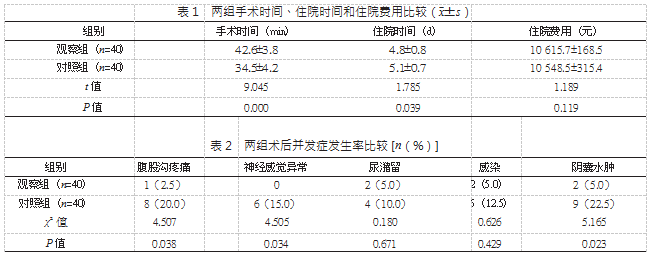

2.1 两组手术时间、住院时间和住院费用比较 观察组手术时间长于对照组,住院时间短于对照组, 差异均有统计学意义(P<0.05);两组住院费用比较,差异无统计学意义(P>0.05)。见表 1。

2.2 两组术后并发症发生率比较 观察组术后腹股沟疼痛、神经感觉异常和阴囊水肿发生率均低于对照组,差异有统计学意义(P<0.05);两组术后尿潴留、感染发生率比较,差异均无统计学意义(P>0.05)。见表 2。

2.3 两组术后复发率比较 观察组术后无复发; 对照组术后复发 2 例, 复发率为 5.0%(2/40); 两组复发率比较,差异无统计学意义(χ2=0.513, P=0.473)。

3 讨论

腹股沟疝表现为腹股沟区域腹壁存在缺损,有突向体表的疝囊结构,而腹腔内的器官或组织可通过该缺损进入疝囊,进而给患者带来痛苦。临床主要采用手术治疗。传统疝修补术主要是将不同解剖位置组织强行拉拢,并对缺损部位进行缝合,该种方式虽能在短期内取得一定的效果,但患者术后多伴随较为严重的疼痛,且复发率较高。目前,无张力疝修补术是临床应用较为广泛的手术方式。具有恢复快、疼痛轻、复发率低的优势,其主要用人工材料补片加强后壁,且修补后不会增加周边组织的张力 [6-8]。无张力疝修补术包括经腹膜前入路与后入路两种入路方式。但临床对这两种入路的选择一直存在争议 [9-10]。二者修补原理相同,均有复发率低的优点,但二者进入腹膜前间隙的方式不同。前入路腹膜前无张力疝修补术经腹股沟进入腹膜前间隙,需打开腹股沟管、强行游离精索或圆韧带,彻底修补整个耻骨肌孔区域,而后入路无需打开腹股沟管。

本研究结果显示,观察组手术时间长于对照组, 住院时间短于对照组;术后腹股沟疼痛、神经感觉异常和阴囊水肿发生率均低于对照组;两组住院费用、术后尿潴留和感染发生率及复发率比较,差异均无统计学意义。分析原因为后入路无张力疝修补术是从腹直肌后端直接进入腹膜前间隙,无需打开腹股沟管,补片放在腹膜前脂肪、腹横筋膜之间对病灶部位进行修补,无需再次解剖腹股沟管,能维持此区域的正常解剖结构及生理状态,且相较于腹股沟,此入路区域分布的细胞组织及重要神经较少, 因此手术风险较低,术后并发症发生率不高 [11-12]。

综上所述,后入路无张力疝修补术治疗腹股沟疝患者可缩短住院时间,降低术后并发症发生率, 效果优于前入路腹膜前无张力疝修补术治疗,但手术时间长于前入路腹膜前无张力疝修补术治疗。

参考文献

[1]刘雨辰,刘亦婷,杨硕,等 . 腹腔镜经腹腹膜前修补手术治疗难复性腹股沟疝:附 118 例分析 [J]. 中国普通外科杂志, 2018,27(10):1260-1265.

[2]顾岩,杨建军,宋致成,等 . 生物材料在青少年腹股沟疝治疗中应用价值 [J]. 中国实用外科杂志,2019,39(8):803- 806.

[3]李航宇,魏士博 . 青年腹股沟疝治疗中补片修补存在的问题及组织修补的价值 [J]. 中国实用外科杂志,2019,39(8):800-803.

[4] 陈亮,马克强,林波,等 . 不同术式治疗腹股沟疝的临床疗效及预后分析 [J]. 中华疝和腹壁外科杂志:电子版,2019,13(1):54-57.

[5] 中华医学会外科学分会疝和腹壁外科学组,中国医师协会外科医师分会疝和腹壁外科医师委员会 . 成人腹股沟疝诊疗指南(2014 年版)[J]. 中国实用外科杂志,2014(6):484-486.

[6] 秦俊华 . 平片式、疝环填充式无张力疝修补术用于腹股沟疝患者治疗临床效果对照分析 [J]. 现代医学与健康研究,2018(10):56.

[7] 曹海锟 . 腹股沟疝气患者不同手术治疗方式的效果分析 [J]. 临床医药文献电子杂志,2018,5(39):42.

[8] 郭秋波 . 疝环充填式疝修补术与平片无张力疝修补术治疗腹股沟斜疝疗效比较 [J]. 临床合理用药杂志,2018,11(17):118-119.

[9] 王胜猛,谢育君,黄涛 . 二种无张力腹股沟疝修补术治疗腹股沟股疝的疗效 [J]. 中华疝和腹壁外科杂志:电子版,2018,12(3):170-173.

[10] 闫永堂 . 前入路腹膜前间隙无张力疝修补术治疗成人腹股沟疝疗效及安全性分析 [J]. 内蒙古医学杂志,2019,51(4):463-464.

[11] 李大为 . 前入路腹膜前修补与疝环充填式修补术治疗腹股沟疝的对比研究 [J]. 吉林医学,2016,37(11):2801-2802.

[12] 王辉,孙杰,陈先志,等 . 腹腔镜下经腹腹膜前疝修补术与疝环充填式无张力疝修补术治疗腹股沟疝的疗效比较 [J]. 中国临床保健杂志,2018,21(2):271-274.

关注SCI论文创作发表,寻求SCI论文修改润色、SCI论文代发表等服务支撑,请锁定SCI论文网!

文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/yixuelunwen/32790.html