SCI论文(www.lunwensci.com):

摘要:目的观察、探讨使用依巴斯汀、左西替利嗪联合卡介菌多糖核酸注射液对治疗慢性荨麻疹的临床疗效,研究结果供临床参考。方法选取我院皮肤科2016年8月到2018年8月两年间收治的慢性荨麻疹患者140人,电脑随机均分为常规组与治疗组,常规组口服依巴斯汀、左西替利嗪,做抗过敏治疗,治疗组依巴斯汀、左西替利嗪联合卡介菌多糖核酸注射液治疗。结果治疗组有效率87.14%,常规组有效率61.43%,治疗组有效率相对较高,对比具有统计学意义,P<0.05。结论依巴斯汀、左西替利嗪联合卡介菌多糖核酸治疗慢性荨麻疹,效果显著,复发率低,有临床推广意义。

关键词:依巴斯汀;左西替利嗪;卡介菌多糖核酸注射液;荨麻疹

本文引用格式:朱小英.依巴斯汀、左西替利嗪联合卡介菌多糖核酸注射液治疗慢性荨麻疹的临床疗效观察[J].世界最新医学信息文摘,2019,19(100):381-382.

0引言

慢性荨麻疹(chronic spontaneous urticaria,CSU),一种变态反应性疾病,在皮肤科临床较为常见,临床表现多为全身性潮红斑与风团,粘膜和血管存在明显炎性水肿、充血。CSU的病因相对复杂,药物、食物、感染、过敏原等因素均可致病[1]。病程长,一般为6周以上,且复发率高。在治疗上,临床多采用抗过敏治疗,我院在临床上尝试利用依巴斯汀、左西替利嗪做常规抗过敏治疗的同时,联合卡介菌多糖核酸注射液治疗,收获良好效果,现将情况作如下报告:

1资料与方法

1.1一般资料。将2016年8月至2018年8月我院收治的140例CSU患者,分为治疗组和常规组,以此为研究观察对象,治疗组70例患者,其中男性39例,女性31例,患者的年龄为19-68周岁,平均(35.67±4.6)岁,平均(12.8±1.6)月,患者病程为4-19个月。常规组的70例患者,男性41例,女性29例,患者的年龄为18-70周岁,平均(40.12±3.1)岁,平均(14.8±1.9)月,患者病程为3-20个月。治疗组与常规组患者年龄、性别、病程等资料均并无差异,具有可比性。

1.2选择标准。2016年8月至2018年8月我院收治的140例CSU患者,全部患者经临床诊断,均符合CSU诊断标准。

①收治时临床表现:患者面部、躯体、四肢现潮红斑或风团,边缘较清晰,大小、形状不一,皮损超过6周,周发作数超3次,发作时间在24小时以内,个别患者出现发热、头痛和食欲减退等病状。②患者嗜酸性粒细胞含量上升明显,对皮损组织病理检查,病理显示为乳头水肿,且存在浆液性渗出。本次选取患者,在我院皮肤科门诊收治前未使用其他药物,所有患者均已知情,并自愿签订知情同意书,并在治疗期间配合治疗。排除标准:对此次临床药物有过敏反应者;肝肾等主要器官功能障碍者;伴随其他过敏疾病者;妊娠、哺乳期女性患者。

1.3方法。对常规组患者,口服依巴斯汀片,10 mg/次/早,口服左西替利嗪胶囊,5 mg/次/晚,进行常规抗过敏治疗。对治疗组患者,依巴斯汀、左西替利嗪、卡介菌多糖核酸注射剂联合治疗,在常规抗过敏治疗基础上,肌肉注射卡介菌多糖核酸,2 mL/qod,治疗期为3个月,随访期1个月,观察期间患者疗效与不良反应。两组患者在治疗期间,均不使用其他药物治疗,忌烟酒、刺激性食物,保持科学合理生活饮食习惯、乐观心态。

1.4观察指标。本次研究的疗效判定主要依据患者症状、体征。对患者治疗后的风团数量、大小,以及皮肤瘙痒程度给予评分(评分方法:4级评分法)[2]。治疗后患者风团消失、无瘙痒感觉为0分;治疗后患者风团半径不超过0.25 cm,数量不超过6个,轻度瘙痒,无烦躁感为1分;治疗后患者风团半径在0.25-1.0 cm之间,数量为7-12个之间,中度瘙痒,无难忍感为2分;患者治疗后,风团半径超过1 cm,数量超过12个,重度瘙痒,瘙痒难忍为3分。

在疗效判定上,临床一般参照疗效积分判定指数,患者疗效积分下降指数=(治疗前积分-治疗后积分)/治疗前积分×100%[3],指数超过90%,则判定为治愈,指数在60%-89%之间时,则判定为显效,指数在30%-59%之间时,则判定为有效,指数低于30%,则判定为无效。有效率=(治愈数+显效数)/本组数×100%[4]。

1.5数据处理。运用SPSS 12.0,将公式得出数据输入至软件中完成统计学分析,利用χ2完成检验;P<0.05,研究具有统计学意义。

2结果

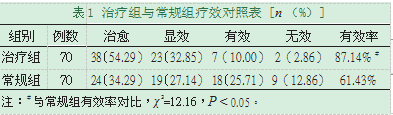

2.1效果对比。通过对两组患者观察对比,治疗组70名患者中,38人治愈,23人显效,有效率高达87.14%,常规组70名患者中,24人治愈,19人显效,有效率为61.43%,通过对有效率的对比(如表1),获取结果,治疗组疗效比常规组更明显,P<0.05。

2.2不良反应。在3个月的治疗期内,治疗组的70名患者中,有3人发生不良反应,不良反应发生率为4.29%;在常规组中,2人发生不良反应,比率为2.86%,两组病例发生的不良反应,χ2=0.00(校正),其差异无统计学意义(P>0.05)。

3讨论

CSU,也称“风团”,在皮肤科门诊,被认为是一种常见的过敏性皮肤病,其病因较复杂,易反复,发病患者无明显性别差异,中青年相对好发。临床普遍认为,CSU的发生和患者饮食、感染、用药及过敏等因素密切相关,多种病因作用下,患者体内嗜酸性细胞、肥大细胞的细胞数增加,产生大量组胺类物质,致使个体发生免疫反应[5]。CSU患者,早期并无明显症状、体征,但伴随体内组胺的不断释放,患者皮肤、粘膜、血管会发生炎性水肿、充血,患者的面部、躯干、四肢会出现边缘相对清晰,大小、数量不等的潮红斑、风团,大部分患者局部皮肤瘙痒难忍。

在CSU的临床治疗上,抗组胺类药物成为首选的常规药物,对症状能够起到明显的缓解作用,但临床发现,抗组胺类药物在停药以后,较易复发,从长期来看,其治疗效果不理想。在皮肤科门诊,依巴斯汀、左西替利嗪是常用的抗组胺药,具有明显的抗组胺、抑制炎症的效果,此外,此类药物具有优异的生物利用度,无法通过血脑屏障,不在用药者体内蓄积,过肾脏随尿液排出,对肝脏刺激较小,不良反应发生率相对较低。因其诸多优点,此类药品在临床治疗CSU时,广泛使用。

从病因上分析,可将CSU患者分为免疫型患者和非免疫型患者,免疫型患者,因其体内肥大细胞受IgE抗体的吸附,接触抗原,在机体内产生反应;而非免疫型患者,受特殊物质影响,减少体内肥大细胞Camp,使体内释放大量的组胺类物质,导致患者面部、躯体、四肢皮肤出现风团。卡介菌多糖核酸注射液,能够参与机体内免疫调节,是新型的免疫调节类药品,能够对用药者体内细胞免疫形成调节,帮助其恢复免疫功能,临床效果显著。此外,卡介菌多糖能够有效刺激IgE抗体,降低IgE抗体含量,进而实现肥大细胞、巨噬细胞数量的稳定,一定程度上抑制潮红斑、风团的形成,缓解患者头痛、发热等症状,降低不良反应的发生率。

本次研究,我院皮肤科门诊将依巴斯汀、左西替利嗪两种抗组胺类药物与卡介菌多糖核酸注射液联合使用,收获了良好效果,患者的有效率达到了87.14%,而采用依巴斯汀、左西替利嗪常规治疗的患者有效率为61.43%,在对比之下,效果差异明显,P<0.05,具有统计学意义,在为期1个月的随访期内,治疗组的复发率低于常规组。综上所述,在CSU的治疗上,依巴斯汀、左西替利嗪联合卡介菌多糖核酸注射液,效果明显,安全性高,具有很高的临床推广价值。

参考文献

[1]卓蔚青.盐酸左西替利嗪联合卡介菌多糖核酸治疗慢性荨麻疹的效果观察[J].临床合理用药杂志,2016,9(22):92-93.

[2]张艳玲,张曦予.左西替利嗪联合卡介菌多糖核酸治疗慢性荨麻疹疗效观察[J].中国继续医学教育,2015,14(17):163-164.

[3]唐亚平,李其林,盛文婷,等.卡介菌多糖核酸联合依巴斯汀治疗慢性荨麻疹疗效观察[J].岭南皮肤性病科杂志,2008,15(2):76-78.

[4]童玉文.卡介菌多糖核酸联合其他药物治疗慢性荨麻疹55例疗效观察[J].中国现代医生,2010,48(8):113.

[5]柴桂花.复方甘草酸苷联合枸地氯雷他定预防慢性荨麻疹复发的临床应用分析[J].世界最新医学信息文摘,2018,18(19):81+83.

关注SCI论文创作发表,寻求SCI论文修改润色、SCI论文代发表等服务支撑,请锁定SCI论文网! 文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/yixuelunwen/27057.html