SCI论文(www.lunwensci.com):

摘要:目的探讨无创血流动力学监测技术在严重创伤患者早期救治中的应用价值。方法回顾性分析2016年1月至2016年12月救治成功的38例严重创伤患者的临床资料作为对照组,将2017年5月至2018年4月救治成功的45例严重创伤患者作为治疗组。对照组在救治过程中采用常规监测手段指导下的限制性液体复苏策略,治疗组在对照组治疗的基础上行无创血流动力学监测,在其指导下制定复苏策略,并根据实时监测结果及时进行调整。对两组患者达到复苏目标时间、碱剩余恢复正常时间、凝血指标、机械通气时间、肝肾功能指标进行组间比较。结果治疗组患者各项指标恢复时间均优于对照组。结论无创血流动力学监测指导严重创伤患者早期救治及相关药物的应用,能更精确地进行复苏管理,降低复苏措施对凝血机制及器官功能的影响。

关键词:无创血流动力学监测;严重创伤;液体复苏

本文引用格式:侯汪洋,初海滨,于大鹏.无创血流动力学监测在严重创伤患者早期救治中的应用[J].世界最新医学信息文摘,2019,19(97):373-374.

0引言

在严重创伤患者的抢救中积极有效的液体复苏至关重要,后来逐渐发现超过一定负荷的液体复苏可以增加出血量、扰乱机体内环境反而增加了并发症的发生率和死亡率,针对此类问题,限制性液体复苏理念因具有诸多优势被广泛采用,时至今日,限制性液体复苏已成为严重创伤早期液体复苏的共识,其核心实质就是在复苏的过程中寻找一个最佳的平衡点既能满足人体最基本的需要又可以将对凝血机制及机体内环境的影响降到最低[1]。本文通过分析本科应用无创血流动力学监测在严重创伤患者早期救治中的一些经验,探讨该技术在严重创伤患者早期救治中的应用价值。

1研究对象与方法

1.1研究对象

对照组:回顾性分析2016年1月至2016年12月救治成功的38例严重创伤患者的临床资料,骨折情况:单纯四肢骨折20例、骨盆骨折6例、骨盆合并四肢骨折4例、脊柱骨折4例、脊柱合并四肢骨折4例;闭合性骨折21例,开放性骨折17例。其中:男27例,女11例;年龄20~65岁,平均39.71岁;ISS评分10~25分,平均16.25分。

治疗组:选取2017年5月至2018年4月救治成功的45例严重创伤患者,骨折情况:单纯四肢骨折21例、骨盆骨折9例、骨盆合并四肢骨折6例、脊柱骨折4例、脊柱合并四肢骨折5例;闭合性骨折24例,开放性骨折21例。其中:男29例,女16例;年龄20~65岁,平均38.73岁;ISS评分10~25分,平均15.67分。

因合并严重颅脑外伤或严重脏器损伤患者其复苏方式及救治过程具有特殊性,故治疗组及对照组均排除此两类患者。

1.2方法

1.2.1治疗方法

对照组:严重创伤患者到达急诊室后立即进行生命体征监护,进行限制性液体复苏,完善相关检查,明确诊断后需手术者立即行急性损伤控制性手术,手术结束后送ICU进一步监护治疗,不需要手术者直接送入ICU进一步监护治疗。治疗组:此组患者的治疗过程发生在我科室引进无创血流动力学监测技术之后,在对照组治疗的基础上及时行无创血流动力学监测,在监测指标的指导下制定复苏策略,并根据实时监测结果及时进行调整。

1.2.2疗效评定方法

对两组患者达到复苏目标时间、碱剩余恢复正常时间、凝血指标、机械通气时间、肝肾功能指标进行组间比较。

1.3统计学方法

使用SPSS 19.0软件进行分析,所有的统计检验均采用双侧检验,计数资料用2检验,符合正态分布的计量资料用t检验,不符合正态分布的资料用秩和检验,统计结果以P<0.05为差异有统计学意义。

2结果

2.1入组基线分析

患者年龄、性别、骨折分类、ISS评分指标组间分布无差异(P>0.05),具有可比性,具体见表1、表2。

2.2复苏目标时间、碱剩余恢复正常时间及机械通气时间比较

治疗组患者达到复苏目标时间、碱剩余恢复正常时间及机械通气时间明显短于对照组,差异有统计学意义(P<0.05),见表3。

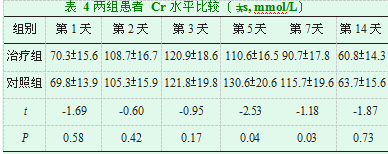

2.3两组患者治疗后肌酐(Cr)比较

第1、2、3、14天治疗组与对照组Cr水平差异均无统计学意义(P>0.05),第5、7天治疗组与对照组Cr水平差异有统计学意义(P<0.05),见表4。

2.4谷丙转氨酶(ALT)比较

第1、2、14天治疗组与对照组ALT水平差异均无统计学意义(P>0.05),第3、5、7天治疗组与对照组ALT水平差异有统计学意义(P<0.05),见表5。

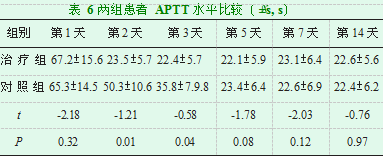

2.5血浆活化部分凝血活酶时间(APTT)比较

第1、5、7、14天治疗组与对照组APTT水平差异均无统计学意义(P>0.05),第2、3天治疗组与对照组APTT水平差异有统计学意义(P<0.05),见表6。

3讨论

本研究对无创血流动力学监测在严重创伤患者早期救治中的作用回顾性分析显示:治疗组患者达到复苏目标时间、碱剩余恢复正常时间及机械通气时间明显短于对照组,差异有统计学意义。在治疗开始时Cr、ALT、APTT水平差异无统计学意义,但在治疗过程开始后的某几天里治疗组优于对照组,持续2~3 d之后差异性再次消失。说明在严重创伤患者的救治中在无创血流动力学监测指导下制定的复苏策略不仅可以更快的实现复苏目标而且对身体内环境的影响更小。肝肾功能指标的变化特点可能是因为更加优化的复苏策略可在保证严重创伤患者组织器官有效灌注前提下,避免过度代偿反应,从而更有利于机体内环境稳定,不会因为复苏时机不合理而引起凝血功能障碍和组织氧供减少,从而降低酸中毒可能性。此外,不合理的复苏策略可能会导致患者器官或组织再灌注损伤,造成免疫反应被过度激活,而无创血流动力学指导下的复苏策略则可有效减轻体内炎性因子过度释放,并降低相关并发症的发生率。因此,在临床中采用无创血流动力学指导下的液体复苏策略较以往的救治方式可以取得更好的效果。

在严重创伤患者的救治中限制性液体复苏已成为共识,良好的复苏策略原则上要求既能为重要脏器提供基本血液灌注,又最低限度的降低对机体内环境的平衡的破坏[2]。限制性液体复苏理念虽然成为大家共识并在临床中广泛应用,但限制性液体复苏时血压的水准一直没有准确定论,许多指南只是给出了推荐的理论数值[3],但是严重多发伤患者因其血流动力学状态极其不稳定,又在救治的过程中不断变化,具体救治措施因人而异,所以,此类患者的救治难题在于如何快速了解患者当下的血流动力学特点、器官功能状态及内环境特点。急诊救治常常因缺乏及时、快速、有效的血流动力学监测手段导致急诊抢救措施无法恰到好处,常常具有滞后性,这成为严重创伤救治失败的重要原因。无创血流动力学监测系统可以对心、肺、组织灌注等进行连续监测,可以早期发现并预防可能的并发症,而且该系统操作简便非常适合在急诊室抢救严重创伤患者时应用。

参考文献

[1]焦丽强,彭阿钦.限制性液体复苏在多发伤合并失血性休克中的应用[J].解放军医药杂志,2014,26(2):54-58.

[2]万林,张瑞,张丽,等.不同液体复苏方式治疗多发伤合并休克患者效果及对炎性因子影响[J].临床误诊误治,2017,30(2):78-82.

[3]中华医学会重症医学分会.低血容量休克复苏指南(2007)[J].中国实用外科杂志,2007,27(8):581-587.

关注SCI论文创作发表,寻求SCI论文修改润色、SCI论文代发表等服务支撑,请锁定SCI论文网! 文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/yixuelunwen/26526.html