SCI论文(www.lunwensci.com):

摘要:目的观察针刀疗法结合艾灸治疗跟痛症的效果。方法选取80例跟痛症患者,随机分为治疗组及对照组各40例,治疗组:针刀疗法结合艾灸治疗;对照组:单纯针刀疗法。结果治疗总有效率为90.00%,显著高于对照组的77.50%,差异有统计学意义(P<0.05)。治疗组患者VAS评分(2.24±4.15)明显低于对照组(3.11±5.06),差异具有统计学意义(P<0.05)。结论针刀结合艾灸治疗跟痛症疗效显著。

关键词:足跟痛;艾灸;针刀疗法

本文引用格式:林斐翎,林华阳.针刀结合艾灸治疗跟痛症临床疗效观察[J].世界最新医学信息文摘,2019,19(93):250-251.

0引言

跟痛症是骨科的常见的慢性劳损性疾病,多见于中老年人及肥胖人士为主,主要是由于患者长久行走或者长时间站立,对足跟部造成了磨损和挤压,日久发病,临床上表现为行走障碍、足底酸胀、足跟疼痛,目前临床上治疗跟痛症手段临床虽较多,但普遍纯在远期效果不佳,容易再发等问题,严重影响病患的日常及生活[1-4],为了寻求更行之有效的方法减轻患者疼痛,选取我院于2018年1月至2019年8月80例跟痛症患者展开本次调查,现研究报告如下。

1临床资料

1.1诊断标准

依据《疼痛诊断治疗学》[5]的诊断标准:①单侧或双侧足跟底部疼痛,影响正常行走;②存在固定压痛点;③存在局部红肿;④X线片可见足跟结节处呈粗糙,诊断为跟骨骨刺及退行性改变;⑤临床症状足跟底部疼痛,轻者仅酸胀不适,着地行走时会加重,重者足跟底部无法称重,稍有活动或正常行走疼痛会减轻,但时间过长又会疼痛加重。

1.2纳入标准

①选取福建省人民医院骨科及针刀门诊符合诊断标准的患者,年龄介于30~65岁之间;②研究期间均未采用其他方法缓解疼痛;③愿意配合治疗方案,并完成疗效评价;④告知患者治疗方案,取得同意,签署知情同意书。

1.3排除标准

①不符合相关诊断标准;②采用其他治疗方法;③因痛风、类风湿性关节炎和强直性脊柱炎等疾病导致足跟痛患者;④不能配合治疗者。

1.4一般资料

选择我院骨科及针刀门诊2018年10月至2019年8月间80例足跟痛病人,随机平均分为治疗组及对照组各40例,(见表1),所有研究对象均未脱落。

1.5治疗方法

1.5.1治疗组

治疗组采用针刀结合艾灸治疗,操作方法采取俯卧位,将其足踝部抬高,跟骨部位朝上,足底压痛最明显处做记号,采用碘伏消毒3次,进行铺巾,取2%利多卡因2mL进行局麻。选取4号小针刀,垂直抵达根骨面,行纵切横剥手法,先纵行切割3刀-4刀,至骨质有切碎感,将针刀方向由纵转横,贴近骨面剥离后出刀,为患者针刀治疗部位进行压迫止血,患者平卧休息15min,在进针点及其周围进行艾条悬灸15min,针眼处覆盖无菌胶布防治感染。1周后复诊,仍有疼痛者,再次施行上述治疗方案。治疗后保持足底部清洁干燥。

1.5.2对照组

施行与治疗组同样的针刀治疗方案。

1.6疗效评定标准

依据朱汉章《针刀医学原理》[6]中的疗效评估标准:①痊愈:患足跟疼痛、脚底部酸胀等症状全部消失,行走无疼痛;②显效:足跟疼痛、脚底部酸胀等症状基本消失,行走稍疼痛;③有效:足跟疼痛、脚底部酸胀等症状好转,行走仍疼痛;④无效:足跟疼痛、脚底部酸胀等症状没有改善甚至加重,行走疼痛明显。治疗有效率为痊愈、显效及有效人数与总人数的比值。

1.7观察指标

VAS疼痛评分法,以10 cm长的直线表示疼痛程度,程度越高,则数值越大,是临床上常见的疼痛评估指标。

1.8统计学方法

所有数据使用SPSS 20.0软件包进行统计分析,计量资料采用均值±标准差(±s)表示,组间比较采用t检验,计数资料采用2检验。

2结果

2.1两组患者治疗前VAS疼痛评分见表1。

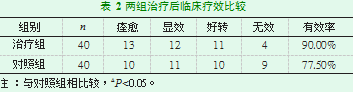

2.2两组临床疗效评价见表2。

3典型病例

王某,男,53岁,2018年12月3日就诊,患者自述3年前因行行走过久后感足跟酸痛,后症状反复发作,过度行走后症状加重,自行休息或服用药物后疼痛症状可减轻,辅助检查:X线跟骨摄片未见明显异常。查体:根骨内侧结节压痛(+),背伸时,疼痛明显加重。诊断:跟痛症(跖筋膜炎)。先后多次至医院就诊,采用封闭治疗、理疗等治疗方案,期间症状反复,疼痛未见明显改善。至我院针刀门诊就诊,采用小针刀配合艾灸治疗两次后痊愈,嘱患者平时多加休息,忌过度负重,平常不要长久行走及站立,防止症状反复。施术后持续随访3月,暂未见疼痛症状复发,临床疗效确切。

4讨论

跟痛症是骨科临床上常见的一种疾患,表现为一侧或者两侧足跟部疼痛,多伴行走不利,好发于老年人、女性及肥胖患者[7]。足根骨是足底部最重要的着力点,一侧足根骨要承担着约人体四分之一的重量,长期的过度负重及行走都会导致骨下跟垫组织受到磨损,目前足跟痛原因尚不明确,但普遍认为长期的高应力集中,对足跟造成磨损,引起跖腱膜起点黏连,产生瘢痕,从而导致跟垫磨损、神经压迫、跟骨钙化等及结构病变,引起足跟疼痛[8]。证应属“痹证”范畴,盖因平素足底部负重较大,又每因触冒寒湿之邪所犯,尤其中老年人,因年纪渐长,五脏六腑已逐渐呈现亏耗之势,因肾主一身之精,故尤以肾脏亏损最重,或因长期操劳,耗伤肾精,气血亏虚,肌骨筋脉失其所养,且因足底居于一身最下端,最易为寒湿之邪所侵,若平素不保持足底部干燥,易使寒湿邪困厄于足底部,致使气血瘀滞,阻滞于足底部,不能濡养肌体,筋脉痹阻,故发为痹证[9]。

我国现阶段临床中大多采用服用药物、局部封闭、物理治疗等方法,以及一些中医疗法,如中药口服、药物熏洗、针灸推拿等传统方法,虽然都有一定效果,能暂时缓解患者的疼痛,但足跟部高应力、高张力的问题没有得到解决[10],只是治标而非治本,再次长久行走及负重后容易再发,远期效果不理想,因其大多治标不治本,临床上也有手术治疗足跟痛方法,但耗费较大,创伤大,较少选择。故迫切需要寻找新的治疗方法,应从足跟痛根本原因出发解决疼痛,以达到标本兼治的目的。

针刀疗法是近十几年迅速发展的治疗方法,已经在临床上得到广泛的应用,针刀医学是在中医学的针灸刺激穴位的基础上,又结合西医现代外科手术刀可以切割剥离病变组织的优点,创新而成的一种治疗方法,既有针灸平调机体阴阳、通调经络运行、调理脏腑的作机能用,又兼具松解粘连组织、切开增生疤痕、减轻筋膜挛缩、疏通阻塞血瘀的效果,改善足底部的血供情况,减轻组织高压力、高应力状态,促进局部组织修复,病痛随即而解。针刀疗法经过多年临床总结,针刀医学逐渐形成了其特有的网眼理论,根据网眼理论,缓解跟痛症疼痛症状,要先松解跖腱膜的中央部及内侧部,破坏因力学失衡产生的病理结构。采用针刀治疗足跟痛临床上具有良好效果,其机理如下[11]:①由于足跟部位置特殊,采用传统针刺疗法难以直击病灶,针刀刀具是由古代九针改良而来,故可以直达病灶,又兼具外科手术刀之刃,具有剥除局部的黏连、疏通阻塞、切割增生疤痕,从而松解足跟部病变组织,恢复及重整失调的力学平衡,同时可使受到卡压的神经得到缓解。②针刀通过切割足跟部疼痛部位挛缩、变形的腱膜部分,减轻跖腱膜痉挛,解除病变组织的压迫和牵拉,有效的减轻足跟部软组织高压力、高应力状态[12],同时研究证明针刀施术时的刺激作用可提高患者痛阈值[13-14],激活胶原分解相关酶类,使得黏连、瘢痕逐渐消融。③针刀通过松解足底部软组织,加快足底部血供,促进淤血、水肿消散,从而达到恢复机体正常的代谢的作用,祖国医学论疼痛有“不荣则痛”之因,气血津液因受阻无法营养肌体,造成肌体失养,针刀治疗可改善血供循环,恢复正常微循环,则可养其不荣之处,荣则不痛。④针刀通过对足底部局部病变产生的疤痕进行切割,剥离黏连的组织、松解挛缩的韧带,祖国医学论疼痛又有“不通则痛”之机,治疗上通其不通之处,恰合痛则不通,通则不痛的治疗原则。综上所述,针刀疗法在治疗跟痛症上,不单单是治其“标”,更是究其“因”,并加以解决,才可达到事半功倍之效。

艾条燃烧后产生的热能对疼痛部位进行熏灸,调节紊乱的机体功能,艾条中包含活血化瘀中草药,可起到疏通经络,散瘀通络的作用[15]。灸条燃烧后生热,可驱散足底部寒湿之邪,同时研究证明热刺激可减轻肌肉痉挛,减少疼痛,加快足底部炎症、血肿的吸收[16],增加汗液,加快病理产物排出体外,标本兼治,效果显著。且艾灸治疗成本较低,施行较易,应用广,接受度大。

通过研究表明,针刀结合艾灸治疗总有效率可达90%,较单纯针刀治疗具有明显优势,差异具备统计学意义。针刀疗法因其简便、损伤小、效果好等优势,近几年在临床上得到广泛的应用,对足跟痛的治疗效果也得到肯定,疗效较好,因其摒弃传统仅治其之标,而是通过足跟痛产生原因出发,达到标本兼治疗之功,再辅以中医传统艾灸疗法后效果更佳。且损伤小,负担轻,显著减轻患者疼痛,使病人工作生活不再受到疼痛困扰,故小针刀结合艾灸治疗跟痛症值得应用及推广。

参考文献

[1]张伯佳.小针刀治疗足跟痛的应用效果观察及评价[J].中国实用医药,2019,14(5):85-86.

[2]何华春,李莹珣,罗凯新,等.针刀治疗足跟痛症的临床疗效观察[J].中医临床研究,2013,(24):47-48.

[3]罗连求.小针刀结合水针与传统针灸治疗足跟痛的疗效对比[J].内蒙古中医药,2017,36(9):97-98.

[4]李增强.小针刀结合水针疗法治疗68例足跟痛患者的疗效[J].牡丹江医学院学报,2016,37(1):74-75.

[5]范后宝,郭松,郑昊,等.脉冲射频联合注射治疗足跟痛的临床观察[J].中国继续医学教育,2016,8(22):105-107.

[6]张鹏.小针刀治疗足跟痛的临床观察[J].临床医药文献杂志(电子版),2017,4(43):8355-8355.

[7]赵海云.小针刀联合局部穴位注射治疗足跟痛65例[J].中医外治杂志,2014,0(5):28-29.

[8]梁家琛.小针刀治疗跟痛症396例临床疗效观察[J].广西医学,2006,28(7):1024-1026.

[9]常英,刘亚彬,常红,等.小针刀治疗足跟痛68例临床观察[J].河北中医,2012,34(12):1849-1850.

[10]张耀巍,廉安琪,杨璐,等.足跟痛针刀治疗概况[J].内蒙古中医药,2014,33(28):92-93.

[11]姜华,辛仲斌.中医药治疗足跟痛的临床研究进展[J].中国中医骨伤科杂志,2011,19(5):71-73.

[12]徐洪璋,陈超,黄波,等.针刀治疗足跟痛症患者足底压力异常区域的临床研究[J].中国医药导报,2017,14(15):159-162.

[13]谭雄,刘江华,张旭桥.小针刀联合微波理疗治疗跟痛症30例临床观察[J].中医药导报,2011,17(7):55-56.

[14]覃正仕,黄永光,黄国勤,等.小针刀结合封闭、臭氧及消肿止痛方烫疗治疗跟痛症36例[J].中医药导报,2013,19(4):108-109.

[15]杨丽丽.艾灸配合中药熏蒸治疗寒湿型颈肩腰腿痛的效果观察[J].实用中西医结合临床,2017,17(8):71-72.

[16]李大桥.小针刀配合艾灸治疗足跟痛65例[J].内蒙古中医药,2015,34(10):81-82.

关注SCI论文创作发表,寻求SCI论文修改润色、SCI论文代发表等服务支撑,请锁定SCI论文网! 文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/yixuelunwen/25180.html