SCI论文(www.lunwensci.com):

摘要:目的探讨早期微量喂养预防早产儿喂养不耐受的护理效果。方法选择我院100例2017年1月至2018年2月早产儿。随机分组,常规肠内外营养组采取早产儿配方乳喂养护理,早期微量喂养组则采取早期微量喂养护理。比较两组体质量恢复到正常的时间、体质量每天增加的水平、按需哺乳的时间;护理前后患儿血红蛋白、血清总蛋白、白蛋白;喂养不耐受发生率。结果早期微量喂养组早产儿体质量恢复到正常的时间、体质量每天增加的水平、按需哺乳的时间、血红蛋白、血清总蛋白、白蛋白相比较常规肠内外营养组更好,P<0.05。早期微量喂养组喂养不耐受发生率低于常规肠内外营养组,P<0.05。结论早期微量喂养护理对于早产儿效果确切,可减少喂养不耐受的发生率,改善患儿的营养情况。

关键词:微生态制剂;母乳喂养护理;早产儿喂养不耐受;临床疗效

本文引用格式:田军霞.早期微量喂养预防早产儿喂养不耐受的护理效果分析[J].世界最新医学信息文摘,2019,19(92):326,329.

0引言

早产儿通常未完全发育,胃肠系统的器官和功能不成熟,并且在生长期间需要一定的营养供应。喂养中主张母乳喂养。母乳喂养可以为早产儿提供基本营养,并可以提高早产儿的免疫力,减少疾病的发生。但是,由于早产儿的身体不成熟,喂养过程中容易发生喂养不耐受,影响早产儿的营养摄入和生长,还会降低免疫力,引起传染病,危及早产儿的生命[1]。合理解决极低出生体重婴儿的喂养问题是提高其生存率和生活质量的关键。本研究分析了早期微量喂养护理早产儿喂养不耐受的临床疗效,如下。

1资料与方法

1.1资料

选择我院100例2017年1月至2018年2月早产儿。随机分组,其中,常规肠内外营养组胎龄为28~33周,平均(32.75±0.38)周;出生体重为1.2~1.5kg,平均(1.36±0.42)kg。早期微量喂养组胎龄为28~33周,平均(32.71±0.34)周;出生体重为1.2~1.6kg,平均(1.32±0.44)kg。常规肠内外营养组、早期微量喂养组资料有可比性。

1.2方法

常规肠内外营养组采取早产儿配方乳喂养护理,早产儿出生后第一天实施早产儿配方乳胃肠内营养,若出现营养不足则给予胃肠外营养补充。

早期微量喂养组则采取早期微量喂养护理。(1)营养支持。早产儿出生第一天实施微量喂养,每隔3小时实施一次喂养,对早产儿剩余奶量、腹胀、呕吐和排便等情况进行观察,适当增加每次摄入的奶量,以20mL/kg.d的标准增加奶量;(2)喂养技巧的掌握。喂奶后半小时需要适当抬高患儿头部,维持头高脚低,并合理选择滴管和注射器,每次喂养需要更换注射器。喂奶的时候先给予滴入一滴奶,以刺激早产儿的吞咽功能,喂奶完成后轻拍其后背,并在打嗝之后将早产儿放下,头偏向一侧[2]。

1.3指标

比较两组体质量恢复到正常的时间、体质量每天增加的水平、按需哺乳的时间;护理前后患儿血红蛋白、血清总蛋白、白蛋白;喂养不耐受发生率。

1.4统计学处理

选取SPSS 21.0处理数据,P<0.05说明有统计学意义。

2结果

2.1血红蛋白、血清总蛋白、白蛋白

护理前常规肠内外营养组、早期微量喂养组血红蛋白、血清总蛋白、白蛋白相近,P>0.05;护理后早期微量喂养组血红蛋白、血清总蛋白、白蛋白变化幅度更大,P<0.05。如表1。

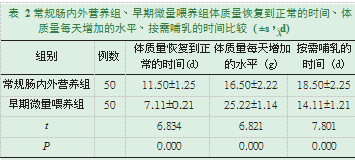

2.2体质量恢复到正常的时间、体质量每天增加的水平、按需哺乳的时间早期微量喂养组体质量恢复到正常的时间、体质量每天增加的水平、按需哺乳的时间和常规肠内外营养组比较有优势,P<0.05,见表2。

2.3喂养不耐受发生率

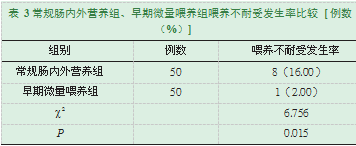

早期微量喂养组喂养不耐受发生率低于常规肠内外营养组,P<0.05,如表3。

3讨论

早产儿容易出现喂养不耐受,主要是因为早产儿在胃肠消化和吸收功能,粘膜屏障功能和胃肠动力方面尚不成熟。体重越低,孕龄越小,喂养不耐受的发生率越高。早产儿由于其自身特点,对能量和各种营养素的需求较高[3-5]。通过实施早期微量喂养护理,可促进早产儿胃肠功能成熟和发育,促进胃肠动力提高,改善患儿喂养不耐受症状,促进患儿摄奶量的增加,提高患儿的舒适度,改善早产儿营养状况,并促使其体重恢复正常水平,加速患儿生长发育,改善其消化功能,增强机体免疫力,预防喂养不耐受等情况的出现[6-8]。

本研究中,常规肠内外营养组采取早产儿配方乳喂养护理,早期微量喂养组则采取早期微量喂养护理。结果显示,早期微量喂养组早产儿体质量恢复到正常的时间、体质量每天增加的水平、按需哺乳的时间、血红蛋白、血清总蛋白、白蛋白相比较常规肠内外营养组更好,P<0.05。早期微量喂养组喂养不耐受发生率低于常规肠内外营养组,P<0.05。

综上所述,早期微量喂养护理对于早产儿效果确切,可减少喂养不耐受的发生率,改善患儿的营养情况。

参考文献

[1]张方平.微生态制剂联合母乳喂养治疗极低出生体重儿喂养不耐受的临床效果[J].中国妇幼保健,2018,33(11):2472-2474.

[2]钟向明,张健芳,邓智青,等.母乳联合微生态制剂喂养早产儿不耐受及IgA水平的影响研究[J].中国实用医药,2018,13(14):155-156.

[3]王玉英.早产儿母乳喂养不耐受的相关因素分析[J].包头医学院学报,2015,31(9):65-66.

[4]赵菁,张璐璐,张旭文,等.母乳性黄疸不同干预方式疗效观察[J].当代医学,2017,23(13):42-44.

[5]陈琼,彭文涛,方进博,等.基于反应范围模型的早产儿喂养不耐受风险因素分析[J].中国实用护理杂志,2016,32(23):1798-1802.

[6]刘露,徐素华,张鹏,等.红细胞输注对早产儿肠道组织氧合的影响[J].中华儿科杂志,2018,56(9):680-685.

[7]肖玲莉,贲晓明.早产儿肠道内营养支持技术[J].中华实用儿科临床杂志,2015,30(2):89-91.

[8]陈晓蓉.综合护理干预对早产低体质量患儿喂养不耐受的影响[J].实用临床医药杂志,2017,21(16):97-99.

关注SCI论文创作发表,寻求SCI论文修改润色、SCI论文代发表等服务支撑,请锁定SCI论文网! 文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/yixuelunwen/25165.html