SCI论文(www.lunwensci.com):

摘要:目的研究改良肌内注射法对苄星青霉素肌内注射质量的影响。方法选取需注射苄星青霉素240万U梅毒患者100例,采用自身对照法,苄星青霉素分两侧肌内注射,每侧注射120万U。左侧采用常规注射法,右侧采用改良肌内注射法。观察记录两侧一次性注射成功率和注射过程中、注射后疼痛程度、疼痛持续时间。结果比较两种注射方法的一次性注射成功率、注射过程中疼痛、注射后疼痛、疼痛持续时间,差异具有统计学意义(P<0.05)。结论改良肌内注射法可提高苄星青霉素的注射质量。

关键词:苄星青霉素;改良肌内注射法;效果评价

本文引用格式:吴伟连,吴伟红,蒙春霞.苄星青霉素改良肌内注射法的效果评价[J].世界最新医学信息文摘,2019,19(91):241,243.

0引言

长效青霉素又名苄星青霉素,常用于风湿性心脏病、淋病患者的治疗,是治疗梅毒的首选药物[1]。苄星青霉素为白色结晶性粉末,颗粒大,极难溶于水,配制后为白色混悬液体,静置10 s即出现沉淀分层现象,用注射器抽取药液排气后15 s不动即堵塞针头[2]。注射过程中若推药过慢也易堵塞针梗而使注射失败,需拔针重复多次注射,注射时往往需要快速推注药液,患者感觉疼痛难忍,甚至会产生晕针现象,且注射部位也容易形成硬结,致使部分患者拒绝或中途终止治疗。为了保证肌内注射的顺利进行,减轻患者痛苦,笔者对苄星青霉素肌内注射方法进行改进,效果显著,现报告如下。

1一般资料

选取2018年1月至2018年12月在注射室接受苄星青霉素肌内注射的100例梅毒患者,男62例,女38例,年龄19~60岁,患者均需一次性注射240万U苄星青霉素,分两侧肌内注射,每侧肌内注射120万U。

排除标准:意识不清或存在精神障碍;需同时肌内注射苄星青霉素和其他药物者;躯体存在其他原因引起的疼痛者;注射部位有炎症、硬结或破溃者;极度消瘦者。

2操作方法

采用自身对照法进行观察,均由1名高年资的护士完成操作。患者均需一次性注射240万U苄星青霉素,分两侧肌内注射,每侧肌内注射120万U。左侧采用常规注射法,右侧采用改良肌内注射法,注射时使用5 mL注射器及7号针头,均取坐位,溶媒为生理盐水。

2.1常规肌内注射法

采用《基础护理学》[3]肌内注射方法。用0.9%氯化钠注射液4 mL配制苄星P-G120万,摇晃30 s后抽药,取坐位,选择十字法,联线法或髂前上棘外侧三横指处为注射部位,消毒、绷紧皮肤进针,进针深度为针梗的2/3。

2.2改良肌内注射法

2.2.1溶解方法

配制前先将药粉充分摇散,配置时针头与瓶内壁紧贴,将生理盐水4 mL沿瓶壁周围缓缓注入,拔出针头,以密封瓶横轴为中点轻轻晃动60 s,避免剧烈震荡,使其充分溶解。

2.2.2选择无痛注射部位

取髂前上棘与尾骨连线外上1/3的交界点,此点与髂前上棘连线的内上1/3为无痛注射点。无痛注射部位处在传统坐位法的范围内,既能避开大神经和大血管,又能避开神经主干的分支及神经末梢,直径约3 cm,容易准确定位,可最大程度地减轻疼痛。

2.2.3Z字型注射法进针

消毒患者皮肤后抽取药液,再抽取1 mL生理盐水,将皮肤和皮下组织向一侧或向下牵拉后进针约4/5左右[8],做到四快,匀速注射,进针快、回抽快、拔针快、推注速度快且均匀。将皮肤和皮下组织向一侧或向下牵拉后进针并推注药液,错动向一侧的皮肤和皮下组织复位,针刺通道闭合,把药液密封于肌肉组织中,避免药物外滲。降低了组织受刺激的程度,有利于药液的弥散吸收,进针深度4/5可达肌肉深层,血管丰富利于药物吸收。

3效果评价方法

3.1一次性注射成功率

注射时针头未发生堵塞,药液完全注入体内即为注射成功。

3.2疼痛评价

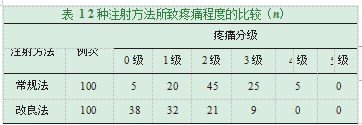

采用Megill疼痛分级法,将疼痛分为5级:0级为无痛;1级有痛感,但不严重;2级为轻微疼痛,患者不舒服;3级疼痛,患者痛苦;4级疼痛较剧烈,患者有恐惧感;5级剧痛。

3.3统计学方法

采用统计学软件SPSS 18.0进行分析,计数资料采用2检验,P<0.05表示差异有统计学意义。

4结果

改良肌内注射法一次性注射成功99例次,失败1例次,常规注射法一次性注射成功81例次,失败19例次,两种注射方法比较差异具有统计学意义(P<0.05)。

改良肌内注射法所致疼痛程度低于常规注射法,差异有统计学意义(P<0.05),见表1。

5讨论

改良肌肉注射法能够提高苄星青霉素的注射成功率,本研究显示改良法的一次性注射成功率为99%,可能与以下因素有关,操作时采用沿瓶壁注入溶媒方法,混匀后于液面下缓慢抽吸,可避免药物溶解及反复抽吸过程中产生过多泡沬,降低药物粘稠度,晃动的时间越长,药物溶解越充分,注射成功率越高,通过缩短抽药至注射的时间,有利于提高注射成功率,抽取药液后再抽取1 mL生理盐水,针头里充满的是生理盐水,不易发生针头堵塞。

国内外对苄星青霉素注射方法的相关研究也层出不穷,如用利多卡因溶剂来减轻疼痛,但有诱发心律失常,甚至过敏的风险,临床使用受限制,抽药后更换针头法造成材料消耗的增加等,效果不理想。有用针头预留空气法,因空气进入人体,造成对人体不确定的潜在危险。

苄星青霉素水溶性差,卧位式注射是垂直注射,由于重力作用,不溶于水的小颗粒易沉积于针头,使针头堵塞而出现一次注射失败。使用坐位法注射是水平注射,即使药液在针筒内沉降后沉淀,通过旋转针筒,可以协助混匀药液,避免针头堵塞。临床护理人员在注射苄星青霉素时应掌握注射技巧,提高注射成功率,减少患者痛苦。

参考文献

[1]王松挺,阮黎明,刘国英,等.苄星青霉素、普鲁卡因青霉素与头孢曲松治疗早期梅毒疗效评价[J].中国麻风皮肤病杂志,2015,31(8):473-475.

[2]尹小艳,鲁巧梅.长效青霉素肌内注射方法再改进[J].护理学杂志2012,27(11):48-49.

[3]马玉萍.基础护理学[M].北京:人民卫生出版社,2011:338-342.

关注SCI论文创作发表,寻求SCI论文修改润色、SCI论文代发表等服务支撑,请锁定SCI论文网! 文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/yixuelunwen/23131.html