SCI论文(www.lunwensci.com):

摘要:原发免疫性血小板减少症 (ITP) 是一种临床常见的获得性自身免疫性出血性疾病,临床常表现为皮肤黏膜出血,骨髓巨核细胞正常或增多、血小板减少、寿命缩短。患者可出现不同程度的出血症状,严重者可导致颅内出血,从而危及生命。目前糖皮质激素、免疫球蛋白、免疫抑制剂、利妥昔单抗等已成为该病的主要治疗药物。

关键词:免疫性血小板减少症;发病机制;治疗

本文引用格式:苏敏利 , 韩艳秋 . 原发免疫性血小板减少症的研究进展 [J]. 世界最新医学信息文摘,2018,18(72):319-320,322.

0引言

原发免疫性血小板减少症又称特发性血小板减少性紫癜,简称 ITP,是获得性器官特异性自身免疫性疾病。以皮肤黏膜或内脏出血、血小板 (PLT) 生存时间缩短、PLT 减少、骨髓巨核细胞成熟障碍并出现抗 PLT 抗体及自身抗体介导的破坏性 PLT 减少为特征的出血性疾病,约占临床出血性疾病总数的 30%,严重影响患者健康 [1]。ITP 根据病程可分为急性型和慢性型2种。急性型大多发生于儿童,男性和女性的发病率相似 [2]。急性型表现为严重的出血倾向,一般呈自限性,或经积极治疗,通常在数周之内渐渐恢复或者痊愈。极少数患者的病程能够延缓至半年甚至更长,但也会转变为慢性型。慢性 ITP 多发生于 20-50 岁之间,女性发病率较男性高 2-3 倍,部分慢性 ITP 患者起病隐蔽,缺乏前驱症状或诱因,有些病例除发现血小板减少外,可无明显临床症状和体征,有些则表现为皮肤瘀点和瘀斑。慢性 ITP 的病程可持续数年,多数患者依靠糖皮质激素和免疫抑制剂治疗,在药物减量或停药后往往复发,经过诊治之后部分患者能够痊愈或得以缓解 [3-4]。

1 ITP 的发病机制

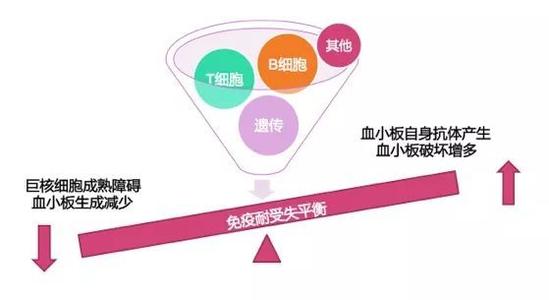

ITP 的病因及机制迄今尚未明确,有相关研究指出可能与病毒感染、细菌感染、遗传、免疫、药物、疫苗、器官及造血干细胞移植等多种因素有关。研究发现,50%~70% 的 ITP患者对自身免疫失耐受,而产生了针对血小板膜糖蛋白的特异性抗体,以针对 GPIIb/IIIa 和/ 或GPIb/IX 的IgG 抗体为主, 该抗体与血小板膜糖蛋白自身抗原相结合,通过作用于单核巨噬细胞 Fcγ 受体,在网状内皮系统内被巨噬细胞吞噬而清除 [5]。机体产生的抗体还可抑制巨核细胞释放血小板,导致血小板生成不足。有 30% 的 ITP 患者在其发病的过程中始终未检测到抗体的存在 [6],而部分患者即便在病情缓解后,外周血中仍可测得抗血小板抗体 [7]。近年来,越来越多的研究显示,不论急性 ITP 还是慢性 ITP,其发病机制与体液免疫和细胞免疫异常均相关。特别是细胞免疫在其发病中起重要作用,且众多细胞因子参与 ITP 的发病。有学者认为,Th17、Th34 介导的自身免疫性损伤可能是 ITP 发病的重要机制之一 [8]。武利芳等人研究显示,明确诊断 ITP 的患者中,IL-6、IL-17、IL-23、IL-37、TGF-β1 水平明显高于健康人,提示炎症反应可能参与 ITP 的发生发展,其介导的免疫损伤可能是ITP 发病的重要机制之一。同时,ITP 患者的 CD3+、CD4+、CD5+ 明显低于健康组,CD8+、CD19+、CD20+ 明显高于健康组,提示 ITP 患者细胞免疫状态存在明显异常 17[1]。ITP 患者免疫功能紊乱可造成 PLT 相关抗体异常,与 PLT 膜上相关抗原结合,介导免疫反应并促使 PLT 被单核巨噬细胞吞噬破坏,导致 PLT 数量急剧减少 [9]。

2 ITP 的治疗

血小板减少性紫癜的预后同患者疾病的分型、病程进展、骨髓巨核细胞数以及治疗前的血小板计数等有关,若患者血小板轻度减少,可不予药物治疗,或者应用小剂量的激素治疗即可。但对于重症血小板减少性紫癜患者来说则有可能引发颅内出血或消化道大出血等,进而危及生命。因此对于病情较严重,即血小板计数 <10×109/L 的患者,包括中枢神经系统、泌尿道以及胃肠道等部位活动性出血的患者需采取紧急处理措施,确保血小板可提升至稳定的水平,通常认定的最佳止血水平 >50×109/L[10]。目前药物治疗主要是针对病因应用免疫抑制剂、糖皮质激素等药物为主,有单独应用,也有联合应用。ITP 的一线治疗为糖皮质激素 ( 泼尼松或地塞米松 ), 静脉注射丙种球蛋白。若治疗效果不佳时应启用二线治疗方案,二线治疗方案包括脾切除、抗 CD20 单克隆抗体,细胞毒药物包括硫唑嘌呤、环孢素 A、长春新碱等,目前针对难治性ITP 的治疗尚无统一意见,一般以多种药物联合治疗。

2.1ITP 的一线治疗方案

2.1.1糖皮质激素

糖皮质激素是治疗 ITP 的首选药物,但慢性患者往往对糖皮质激素的治疗不是很敏感。该药物不但能够减少自身抗体形成及与抗原结合,而且能够对已结合的抗体起到解离作用,进而使单核 - 巨噬细胞系统对血小板的吞噬作用起到有效控制。此外还有助于释放血小板,使出血症状得到缓解,并有效抑制患者自身免疫反应 [11]。目前主要应用大剂量地塞米松和常规剂量泼尼松,以泼尼松 1mg/(kg·d)治疗 4 周仍无反应,则治疗无效,应迅速减量至停用。也可口服大剂量地塞米松 40mg/d 治疗 4d,无效者可在半月后重复一次。若有效,则以泼尼松小剂量维持(≤ 15mg/d)。大剂量的糖皮质激素冲击多用于重型 ITP 的紧急治疗。根据相关文献报道,糖皮质激素治疗 ITP 的长期有效率大约为 70%~80%[12]。长期以小剂量维持和大剂量激素冲击相比,后者在短期可取得较好疗效,联合其他促血小板生成药物,在难治性 ITP 中也可运用,特别是在难治性 ITP 的紧急治疗中使用。糖皮质激素在治疗 ITP 的疗效已被临床证实,但将药物减量或停药后,ITP 的复发率较高。并且长时间使用糖皮质激素可诱发骨质疏松、高血压、糖尿病、感染、消化道出血等药物不良反应 [13]。

2.1.2人血丙种球蛋白

人血丙种球蛋白具有提高中性粒细胞吞噬功能的作用, 能够调节 T 淋巴细胞和吞噬细胞的功能,加强机体对细菌的消灭能力,同时还能够提高免疫球蛋白 G(IgG) 水平,增加机体对细菌和病毒的免疫力。当机体内形成大量的 IgG 抗体后, 可以中和肿瘤坏死因子和白介素细胞因子,抑制抗原与抗体结合,阻断 T 淋巴细胞的增殖反应,延缓血小板消除速度,降低抗体对血小板破坏。常用于急重型 ITP 紧急治疗、难以耐受糖皮质激素者、妊娠期妇女、或出血较多又需要紧急手术者,常用的剂量为 0.4g/(kg·d)×5d 静脉注射。丙球蛋白使用后起效较快,一般在 24h 内血小板升高,1 周达到峰值,有效率在 75% 左右,但维持时间较短,仅可以维持约 1 个月,患者血小板水平将降至治疗前 [14]。丙种球蛋白的主要副作用有注射处发红、硬结,恶心、腹痛等消化道不适,少见的有咳嗽、休克等过敏反应,所以在治疗过程中应注意观察患者的不良反应,及时对症处置,必要时停药。有研究表明,对 ITP 患者给予丙种球蛋白联合糖皮质激素治疗可快速提高血小板水平,有效抑制自身免疫反应,并可最大程度地降低感染发生率。丙种球蛋白联合糖皮质激素治疗 ITP 的临床疗效较单纯使用糖皮质激素治疗效果要好。但大剂量丙种球蛋白价格昂贵给社会及家庭带来严重的经济负担 [11]。

2.2ITP 的二线治疗方案

2.2.1脾切除

脾脏可以产生血小板抗体和破坏血小板,所以脾脏切除治疗 ITP 比较有效,短期的有效率在 80% 左右,远期有效率45% 左右。脾脏切除术的适应症为:①激素治疗无效或其他药物治疗无效。②病程 >6 个月。③激素治疗有效,但在激素减量过程中出现激素依赖,需大量激素维持者。④有激素使用禁忌者 [15]。但全脾切除术对患者、尤其是年龄 <16 岁或者妊娠妇女,免疫系统影响较大。

2.2.2环孢素

环孢素 A 是一种新型免疫抑制剂,在难治性 ITP 中应用广泛。它可以选择性抑制 T 淋巴细胞活性,选择性抑制 T 淋巴细胞所分泌的干扰素和白介素-2 等,并且抑制 B 淋巴细胞活性,降低 B 淋巴细胞产生血小板抗体,纠正难治性 ITP 患者T 淋巴细胞功能失调 [16]。治疗剂量为:300-500mg/d,每日两次口服,50-100mg 维持,约 40% 左右病人可以完全缓解 [17]。环孢素的缺点在于治疗期间需监测血药浓度,且环孢素毒性较大,长期服用易损害肝肾功能,故有肝肾功能损害的患者避免使用。

2.2.3利妥昔单抗

利妥昔单抗是一种单克隆抗体制剂,曾被用于异常性 B 细胞疾病中进行靶向性治疗,此抗体能与 B 细胞异常的 Fc 受体相结合,对细胞毒有依赖性的抗体与介导补体相互作用,能对CD20 阳性细胞产生溶解,在克隆性异常 B 细胞中起清除作用,当前在 B 细胞淋巴瘤中已得到广泛运用,同时对 B 细胞淋巴瘤中所使用的靶向性药物治疗起着弥补性作用。相关文献报道,利妥昔单抗对 ITP 自身抗体的出现起着削减作用,进一步缓解血小板所遭受的破坏。黄垚等人的临床实验研究中,以56 名难治性 ITP 患者为研究对象,在经利妥昔单抗治疗后,其中 18 例显效的患者经治疗结束半个月后进行外周血淋巴细胞CD20 的检测表现为阴性,证实了利妥昔单抗对 B 细胞能发挥着较好的清除剂效应。除此之外,CD20 在淋巴浆细胞与干细胞中并没有表达,因此,淋巴细胞数量也不会明显减少,对自然杀伤细胞及 T 淋巴细胞的影响也很小。为此,使用在 ITP 治疗中,患者均有着较好的耐受性,较低的不良反应,当前在自身免疫性血液病中已得到广泛的使用。但是不足之处为利妥昔单抗药物的价格相对昂贵,对于某些患者而言难以承受。其主要的不良反应为增加感染的风险,需要特别注意的是乙肝在我国较为普遍,使用利妥昔单抗可能引起活动性乙肝 [18]。

2.2.4环磷酰胺

环磷酰胺对细胞的增殖起着抑制性作用,对抗原致敏中的淋巴细胞无特异性,免疫母细胞因抑制性作用而得以转化,还因 B 淋巴细胞作用而受到转化的影响,在细胞免疫和体液免疫中发挥着抑制功能。当前在自身免疫性、淋巴系统性疾病的治疗中已得到广泛使用。相关研究显示,ITP 患者采取利妥昔单抗联合环磷酰胺治疗后,患者的血小板计数在治疗结束半年后依然在 50×109/L 以上,若单独使用环磷酰胺治疗,其持续应答效率较差,除此之外,患者采取以上两种药物的联合使用后,均能耐受不良反应,与单独使用环磷酰胺相比,其不良反应发生率差异无统计学意义,环磷酰胺联合利妥昔单抗治疗难治性 ITP,能明显改善患者的临床症状,其疗效良好,并无严重的不良反应,具有较高的安全性,值得在临床中推广使用 [19]。

2.2.5重组人血小板生成素(rhTPO )

重组人血小板生成素(rhTPO)是使用基因重组技术提取的全长糖基化造血生长因子,这种造血生长因子与人体内源性血小板生长素的作用大致相同,属于特异性高的血小板刺激因子,它能够与骨髓巨核细胞特异性受体相结合,通过调节巨核细胞的增殖分化与成熟来增加血小板计数,在血小板生成的每一个阶段均起到调节作用,具有升高血小板水平的特异性,成为治疗难治、复发 ITP 的一种有效方法 [20]。部分慢性 ITP 患者仍需长期使用促血小板生成类药物方能维持血小板水平于安全范围内。国内外研究已证实,重组 TPO 分子及 TPO 受体激动剂治疗激素无效或复发以及难治性 ITP 疗效确切,能在短时间内使血小板计数上升至安全水平,有效控制出血症状, 不足之处在于停药后外周血小板计数有可能逐渐回落,且维持治疗期间血小板计数也有可能降至 30×109/L 以下,存在再次出血风险 [21]。研究表明 rhTPO 维持治疗可使绝大多数 ITP 患者的血小板计数维持于安全水平,但减低剂量治疗可能使受试者体内的谷浓度不同程度下降,进而造成血小板计数下降,rhTPO 最佳维持治疗方案尚未明确。目前艾曲泊帕和罗米司亭等在 ITP 患者中长期使用的有效性和安全性已被多项研究证实。促人血小板生成类药物较糖皮质激素副作用少,耐受良好, 值得广泛推广。长期应用 rhTPO 能否导致脏器功能损伤、血小板增多和血栓形成、骨髓网硬蛋白形成并进展至纤维化,以及停止治疗后血小板减少再次出现等,长期以来备受关注 [22]。目前需要解决的问题主要包括明确最佳用药剂量和给药间隔、延长给药间隔并酌情增加单次给药剂量能否提高治疗有效率, 以及维持治疗期间复发患者是否需要增加剂量,或者缩短给药间隔能否重新获得缓解等,有待进一步研究。

3 小 结

近年来,难治性 ITP 治疗时间长,易反复,且目前尚无统一的治疗方案,治疗需要个体化。一些二线药物一是毒副作用较大,患者在治疗过程中可能会难以耐受,其次高额医疗费用也成为患者的一大难题。难治性 ITP 需要不断的寻找制病机制或某些潜在的病原体,我们相信,经过不断的研究,新药的不断出现,传统药物的治疗剂量及方案的不断探讨,ITP 的治疗将更加完善。

参考文献:

[1]武莉芳 , 陈兰英 , 李芳 , 等 . 白细胞介素及血小板相关抗体在 IPT 患者中的表达意义 [J]. 河北医学 ,2018(4).

[2]王吉刚 , 周凡 , 刘彦琴 , 等 . 血浆疗法联合小剂量利妥昔单抗治疗初发获得性血栓性血小板减少性紫癜的临床观察[J]. 中国综合临床 ,2016,32(4):342-346.

[3]唐玉蓉 , 孙婷婷 , 王际亮 , 等 . 儿童特发性血小板减少性紫癜 Th 亚群细胞因子测定与骨髓巨核细胞分类的意义[J]. 中国实验诊断学 ,2016,20(10):1746-1748.

[4]许澄伟 , 龚燊鑫 , 何春玲 , 等 . 成人慢性免疫性血小板减少性紫癜患者血小板糖皮质激素受体的研究[J]. 汕头大学医学院学报,2017(3):165-168.

[5]刘新光 .FcγRs 在 ITP 中的表达及调控研究 [D]. 山东大学 ,2011.

[6]Warner M N, Moore J C, Warkentin T E, et al. A prospective study of protein-specific assays used to investigate idiopathic thrombocytopenic purpura[J]. Br J Haematol, 1999, 104(3):442-447.

[7]Berchtold P, Wenger M. Autoantibodies against platelet glycoproteins in autoimmune thrombocytopenic purpura: their clinical significance and response to treatment[J]. Blood,1993,81(5):1246-1250.

[8]黄俊 . 特发性血小板减少性紫癜合并血小板无效输注的临床治疗研究 [J]. 中国医学创新 ,2017,14(9):18-21.

[9]欧阳良良 , 荀春华 , 梁晓君 . 特发性血小板减少性紫癜患者中血小板抗体及血小板膜蛋白改变及其临床意义的分析[J]. 实用医技杂志 ,2016,23(12):1323-1324.

[10]许慧 . 重症血小板减少性紫癜患者应用甲基强的松龙与静脉丙种球蛋白治疗的效果分析 [J]. 中国医药指南,2018(10).

[11]苏美云 , 侯正军 , 叶舒婷 . 不同剂量丙种球蛋白联合糖皮质激素治疗特发性血小板减少性紫癜的研究 [J]. 现代实用医学 ,2017,29(2):222-224.

[12]Mülfay V, Popa D P. International consensus report on the investigation and management of primary immune thrombocytopenia[J]. Blood,2010,115(2):168-186.

[13]刘红 , 于亮 , 王春玲 , 等 . 糖皮质激素在慢性免疫性血小板减少症治疗中作用机制及耐药性机制的研究进展 [J]. 国际输血及血液学杂志 ,2016,39(2):180-184.

[14]Journeycake J M. Childhood immune thrombocytopenia: role of rituximab, recombinant thrombopoietin, and other new therapeutics[J]. Hematology Am Soc Hematol Educ Program,2012,2012(24):444-449.

[15]侯明 . 成人原发免疫性血小板减少症的治疗进展 [J]. 临床血液学杂志 ,2011,24(4):377-379.

[16]聂慧 , 张广森 . 特发性血小板减少性紫癜患者白细胞介素 2 及 T 淋巴细胞研究 [J]. 中华血液学杂志,1995(3):125-126.

[17]罗信国 , 施方静 , 高新芳 . 环孢素 A 对难治性免疫性血小板减少性紫癜的辅助治疗 [J]. 中国微生态学杂志,2017,29(10):1179-1182.

[18]黄垚 , 刘烨 , 王玮 . 利妥昔单抗联合环磷酰胺治疗难治性特发性血小板减少性紫癜的临床观察 [J]. 医学综述,2016(3):572-575.

[19]刘冯 , 肖丁华 , 莫东华 , 等 . 小剂量利妥昔单抗注射液联合环孢素 A 治疗难治性 ITP 的临床观察 [J]. 中国医院药学杂志 ,2012,32(3):201-204.

[20]陶红, 何正梅, 史文婷, 等. 重组人血小板生成素治疗免疫性血小板减少症的效果分析及对炎症因子的调控作用研究 [J]. 临床和实验医学杂志 ,2017,16(8):780-783.

[21]张榆, 俞立虹, 沈建平, 邓姝. 重组人血小板生成素对难治性原发免疫性血小板减少症的维持治疗 [J]. 浙江实用医学 ,2018,23(02):154-157.

[22]Bussel JB , Kuter DJ , Pullarkat V , et al. Safety and efficacy of long -term treatment with romiplostim in thrombocytopenic patients with chronic ITP. Blood ,2009,113(10):2161

《原发免疫性血小板减少症的研究进展论文》附论文PDF版下载:

http://www.lunwensci.com/uploadfile/2018/1107/20181107045547586.pdf

关注SCI论文创作发表,寻求SCI论文修改润色、SCI论文代发表等服务支撑,请锁定SCI论文网!

文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/yixuelunwen/1516.html