SCI论文(www.lunwensci.com):

摘 要:目的 探究磁共振功能成像新技术用于胶质瘤术后放射性脑损伤诊断的临床价值。方法 选择我院治疗的胶质瘤术后疑似放射性脑损伤患者 30 例作为研究对象,患者接受磁共振检查,记录检查结果,对比两类病理的数据。结果 两组患者在 ADC、Cho/Cr、Cho/NAA 及 NAA/Cr 等检查参数上有着显著的差异(P< 0.05),具有统计学意义。结论 氢质子磁共振波谱、弥散加权成像等磁共振功能成像新技术能够有效区分胶质瘤术后放射性脑损伤及胶质瘤复发,有着较高的临床应用价值。

关键词: 磁共振功能成像新技术;胶质瘤术后;放射性脑损伤;临床观察

本文引用格式:李焜 . 磁共振功能成像新技术用于胶质瘤术后放射性脑损伤的临床观察 [J]. 世界最新医学信息文摘,2018,18(70):169+172.

0引言

胶质瘤的发生,是先天遗传因素及环境中致癌因素综合作用的结构,病变组织沿白质纤维素浸润性生长,随着病程的进展,浸润越明显,即使经过手术治疗,仍然无法完全切除癌变组织,因此术后需长期进行放射治疗,以降低肿瘤复发率,延长患者的生存年限 [1]。而长期的放射治疗,将会引起发射新那欧神诺上,其影像学特征与胶质瘤复发相似,实现胶质瘤复发与放射性脑损伤的有效诊断区分,对于其治疗方案的制定有着积极意义。此次试验在胶质瘤术后放射性脑损伤诊断中应用了磁共振功能成像新技术,反响甚好,现将试验结果作如下报告。

1资料及方法

1.1基本资料。以 2017 年 1 月至 2017 年 12 月为研究时间段, 将该时间段在我院治疗的胶质瘤术后疑似放射性脑损伤患者30 例作为研究对象,其中男 18 例,女 12 例;年龄为 32-54 岁,平均(42.17±6.18)岁;放射治疗时长为 7 至 51 个月,平均(26.20±3.52)个月。

1.2纳入及排除标准

(1)纳入标准:①患者术后行全程分割放射治疗,总剂量为 48.0 至 68.8Gy,放射治疗时长为 7 至 51 个月;②经

手术病理或超过 6 个月的随访,证实胶质瘤复发 19 例,放射

性脑损伤 11 例;③此次试验计划上交至医学伦理委员会后, 通过审批,并在其监理下进行,患者知悉实验内容后自愿参加, 已签署知情同意书 [2]。

(2)排除标准:

①病变部位接近炉顶或颅底骨质等特殊部位者;②磁共振检查禁忌者。

1.3方法。经过充足的磁共振检查准备工作后,使用Philips Achieva 3.0T TX / GE Singa HDe 1.5 T 磁 共 振成像系统,于 8 通道相控阵线圈下,开展以下序列检查工作:①常规 T1 加权成像。检查层距设置为 7 mm,层间距设置为 2 mm,视野设置为 24×24 cm,矩阵参数设置为 192×256,激励次数设置为 2,T1-FLAIR 序列,TR/ TE=2100 ms /9.0 ms,反转时间为750 ms,成像时间为90 s;

② T2 加权成像。层厚设置为 7 mm,层间距设置为 2 mm, 视野、矩阵、激励次数设置同上,TSE/FSE 序列,TR/ TE= 3000 ms/95 ms,成像时间为 110 s;③ DWI。采用自旋回波平面成像技术,垂直平面弥散梯度共 3 个,层厚设置为 6 mm,层间距设置为 1 mm,b=0.1000 s/mm,TR/ TE=8000 ms/120 ms,成像时间约 60 s;④ 1H-MRS。施行于常规增强检查后,采用 3 D/2 D 点分解频谱分析法序列, 反转角设置为 90 °, 视野设置为 12×12 cm, 体素设置为10×10 mm,尽量避开囊变、坏死等部位,TR=1000 ms,NSA=1,成像时间为 370 s。

1.4判定标准。获取相关图像后,应用 EWS 工作站后处理软件进行 DWI 和 1H-MRS 分析,测量 3 次,取标准差最小的一组数据,计算平均值 [3]。由 2 位 5 年以上工作经验的影像学医生阅片,根据数据处理结果,进行病情诊断。

1.5统计学分析。此次试验所记录的基础数据,处理软件为 SPSS 23.0 统计学软件,计数资料的表示方式为百分率

(%),计量资料的表示方式为( ±s),进行正态性检验,若满足正态分布,则采用 t 检验;若不满足,则采用 Mann- Whitney U 检验。

2结果

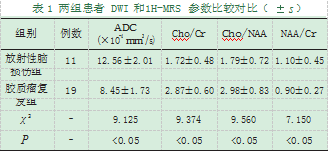

两组患者在 ADC、Cho/Cr、Cho/NAA 及 NAA/Cr 等检查参数上有着显著的差异(P< 0.05),具有统计学意义, 见表 1。

3讨论

胶质瘤是一种常见的颅内恶性肿瘤病变,发病率极高, 每 10 万人口中就有 3-8 人患有胶质瘤,占颅脑肿瘤的 40%-

50%。在进行手术治疗后,患者因为长期接受放射治疗,易 发生与胶质瘤复发相似的放射性脑损伤症状。随着医学技术的发展,目前使用磁共振功能成像新技术能够有效区分胶质瘤复发与放射性脑损伤。

其中,氢质子磁共振波谱(1H-MRS)是目前临床上唯一一种能够反映活体组织病理生理、生化变化的无创诊断技术,胶质瘤复发时,崩解的细胞膜及细胞器中会释放出胆碱, 检查显示 Cho 峰升高,而由于胶质瘤细胞呈浸润性生长,会破坏神经细胞,检查显示 NAA 峰降低;而在放射性脑损伤病例中,细胞增殖正常,虽然有 Cho 升高和 NAA 峰减低的情况,但变化较小,二者区别较大,诊断正确率较高。弥散加权成像(DWI)同样能够有效区分两种病症,而且能够在活体组织上测量水分子扩散运动,并生成图像,借此观察细胞生理生化情况,胶质瘤组织中细胞排列紧密,会限制细胞内水分子的扩散,ADC 水平与胶质瘤级别成反比;而在放射性损伤病例中,组织细胞坏死、液化,会使得细胞间隙增大, 水分子扩散运动更为活跃,ADC 值升高。

此次试验中,胶质瘤复发及放射性脑损伤患者接受 MRI检查后,两组在 ADC、Cho/Cr、Cho/NAA 及 NAA/Cr等检查参数上有着显著的差异(P< 0.05)。综上所述:氢质子磁共振波谱、弥散加权成像等磁共振功能成像新技术能够有效区分胶质瘤术后放射性脑损伤及胶质瘤复发,有着较高的临床应用价值。

参考文献:

[1]胡兰花 , 于韬, 徐婷婷, 等. 动态磁敏感对比增强MRI 和动态对比增强MRI 鉴别诊断胶质瘤复发和放射性脑损伤 [J]. 中国医学影像技术 ,2017,33(01):11-16.

[2]王继民 , 叶向阳, 赵伟, 等. 磁共振动脉自旋标记成像对鼻咽癌放疗后颞叶早期放射性脑损伤的诊断价值 [J]. 实用临床医药杂志,2016,20(15):196-197.

[3]张洪波 , 杨睿, 樊中营, 等. 常规磁共振成像及磁共振波谱对胶质瘤术后复发和放疗后脑损伤的诊断价值 [J]. 中国临床保健杂志,2015,18(01):91-92.

《磁共振功能成像新技术用于胶质瘤术后放射性脑损伤的临床观察论文》附论文PDF版下载:

http://www.lunwensci.com/uploadfile/2018/0930/20180930024923194.pdf

关注SCI论文创作发表,寻求SCI论文修改润色、SCI论文代发表等服务支撑,请锁定SCI论文网!

文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/yixuelunwen/1022.html