SCI论文(www.lunwensci.com):

农民问题是中国革命和建设事业的基本问题。民主革命时期,中国共产党紧紧抓住农民问题,开展土地革命,致力人民解放,最终取得革命胜利。新中国成立后,中国共产党同样抓住农民、农村和农业问题,又取得了社会主义革命和建设的伟大成就。这期间,许多人为谋农民温饱孜孜不懈,为求农村发展殚精竭虑,为寻农业道路上下求索,有的遭受错误批评亦其心不悔,始终保持了农民的本色和共产党人的初心。

邓子恢就是这样的人。在担任中共中央农村工作部部长期间,他坚持实事求是,一切从实际出发,为探索我国农业发展道路付出了大量精力。他时时心系亿万农民,始终为农民利益奔走呼号,为此不惜直言顶撞毛泽东,受到不公正批判,直至蒙受不白之冤。但出于一个共产党人的高度责任感,他始终坚持真理,热爱人民,从不考虑个人得失,表现了高尚的品格。可以说,邓子恢是探索中国特色社会主义农业发展道路的先行者,虽命途多舛,却为后世所景仰。

1950年代,在农业合作化发展速度上,毛泽东主张“上马”,快速大发展,邓子恢主张“下马”,稳步小发展。毛泽东说邓子恢“思想很顽固,要用大炮轰!”批评他“像小脚女人走路”,犯了“右倾机会主义”错误

(1)

1952年8月4日,毛泽东批示同意刘少奇的建议:国家进入建设时期,由于工作繁重,需要增设机构,调各中央局书记来中央工作。在增设的机构中,有一个专门领导农村工作的部门——中共中央农村工作部,拟由邓子恢任部长,并委托他组建农村工作部。

邓子恢建国前长期从事农民运动,建国后任中南局第二书记,对于经济工作特别是农村工作和群众工作有丰富的经验,由他主持农村工作部工作非常合适。受领组建任务后,当年10月29日,邓子恢向中共中央报告了《关于中央农村工作部的任务、机构等问题的初步意见》。1953年1月,邓子恢离鄂进京。除担任中央农村工作部部长外,邓子恢还担任了国家计划委员会副主席,1954年9月又担任了国务院副总理,协助周恩来总理分管农业、林业、水利等工作。

根据中共中央决定,成立农村工作部的直接动因是加强党对农业社会主义改造的领导,把4.7亿农民组织起来,经过互助合作,过渡到集体农庄,以完成农业社会化,配合国家工业化。农村工作部于1953年2月初开始运作后,邓子恢就按照毛泽东同意了的工作思路,指导农业互助合作运动。

邓子恢认为,引导农民走社会主义道路,一定要坚持自愿原则,根据群众的觉悟水平和干部的领导经验,经过农业生产互助组、初级农业生产合作社、高级农业生产合作社三步走,由低到高,循序渐进,不能急于求成,不能跳跃,更不能凭一时的热情蛮干。邓子恢主张普遍发展农业生产互助组,在面积较大的老区适当发展农业生产合作社。他特别强调,不能只图社会主义的光荣称号,轻视互助组和初级社,总想一步登天,过急过快地把半社会主义的合作社人为地转为高级社,这样是不现实的、有害的。为此,邓子恢设计的发展进程表,计划用10到15年时间在全国完全实现高级社,即两三个“五年计划”的时间才能完成。

可是,农村的发展态势并不像邓子恢想象的那样井然有序。1952年冬天以来,伴随着农民走互助合作道路热情的提高,相当一部分农村滋长了急躁冒进倾向,一些干部不顾部分农民的心理接受程度,强调增加合作社的社会主义因素,将一些耕牛和大农具充公,引起一些农民的不安。1953年春耕在即,农民的生产情绪不稳定。

为了纠正互助合作运动中的急躁冒进偏向,克服部分干部急于过渡到社会主义的思想,打消农民“怕归公”的顾虑,1953年3月,邓子恢代中央草拟了《对各大区缩减农业增产和互助合作发展的五年计划数字的指示》《关于春耕生产给各级党委的指示》《关于布置农村工作应照顾小农经济特点的指示》,代中央为《同意中南局关于纠正试办农业生产合作社中急躁倾向的报告》写了批示。这些代拟的指示和批示,经毛泽东同意,先后于3月8日、14日、16日、17日作为中央文件下发。4月,邓子恢主持召开全国第一次农村工作会议,讨论农业互助合作。在这次会议及此后的工作中,邓子恢一直强调互助组是一个不可逾越的阶段,目前互助合作的中心是办好互助组,而合作社则是次要方面;即使试办了个别合作社,也主张合作社的规模不宜过大,“大概是十五到二十五户,以不超过三十户为宜”。

由于发现问题比较及时,采取措施比较有力,一些地区的急躁冒进倾向得到纠正,广大农民群众情绪趋于稳定,一些地方缺耕畜、农具、资金的困难得到缓解,春夏生产得以顺利进行。曾经消沉一时的互助组又开始活跃,并有很大发展。

(2)

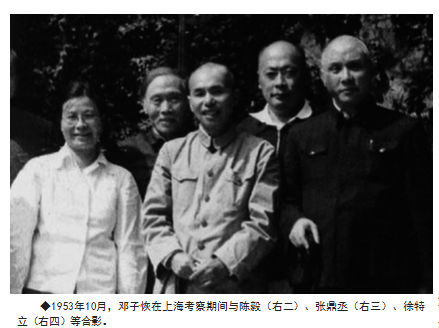

随着农村的紧张情况逐步安定下来,毛泽东对互助合作运动有了新的考虑。1953年10月15日,他找农村工作部副部长陈伯达、廖鲁言谈话。邓子恢因赴南方部分省市做调研,没有参加。谈话中,毛泽东表示不同意对发展农业合作社在数量和规模上作出限制,要求加快合作化的速度。他说,只要合乎条件,合乎章程、决议,是自愿的,有强的领导骨干,办得好,“那是韩信将兵,多多益善”。还说“对于农村的阵地,社会主义如果不去占领,资本主义就必然会去占领”,“要有控制数字,摊派下去”。11月4日,毛泽东再次召集他们二人谈话,说“发展农业生产合作社,现在是既需要,又可能,潜在力很大”,上半年纠正急躁冒进“吹倒了一些不应当吹倒的农业生产合作社”;还说“生产合作社的发展计划提出来了,今冬明春,到明年秋收前,发展3.2万多个,1957年可以发展到70万个。但是要估计到有时候可能突然发展一下,可能发展到100万个,也许不止100万个。”

毛泽东这两次谈话是对1953年春纠正农业互助合作急躁冒进的批评,实际上否定了互助合作稳步前进的方针。根据两次谈话的精神,中央起草形成了《关于发展农业生产合作社的决议(草案)》,规定:从1953年冬季到1954年秋收以前,全国农业生产合作社应由现有的1.4万多个发展到3.58万个;在第一个五年计划内,即到1957年,全国农业生产合作社应争取发展到80万个左右。这个发展计划已经够快的了,但在实际中,农业互助合作运动出现了更大势头的发展,到1954年春,农业生产合作社竟发展到9万多个,增加原有5倍多,超过决议计划数1.5倍以上。到1954年12月,全国的农业合作社更是发展到48万个,并计划到1955年发展到60万至70万个。

由于农业合作化过快过猛,工作简单粗暴、强迫命令,侵犯农民利益,1954年至1955年初,全国各地出现“闹粮荒”现象,引起农民极大不满。不少地方出现农民贱卖滥宰牲口、滥砍林木的现象,生产力开始遭到破坏,农村再度全面紧张。

1955年初,邓子恢向主持中央工作的刘少奇汇报了农村的紧张情况,他说:现在看来,有些省份,如河北、山东、河南,农业生产合作社数量大了一些。1月4日,他又以国务院七办(邓子恢兼任国务院第七办公室主任)简报的形式,向周恩来汇报了农村的紧张情况。简报说:12月间中央批准全国共办60万个合作社,下面积极性很高,将计划提高到70万个,现在看来,真正办好60万个都是不容易的。邓子恢提议采取两项措施稳定形势:一是制订全国性的章程,使干部不致乱立法,群众不致乱猜疑;二是发个通知,使运动转向控制发展、着重巩固的阶段。刘少奇、周恩来很重视他的意见,并提交中央政治局讨论。

中共中央采纳了邓子恢的建议,结合全面情况,从1月到3月接连下发四道紧急指示。1月10日刘少奇签署的《关于整顿和巩固农业生产合作社的通知》宣布,当前的合作化运动,应控制发展、着重巩固,要按不同地区区别对待:有的应停止发展,全力转向巩固;有的要切实帮助整顿,运行做必要的合理的减少;有的应在巩固中继续发展。这些原则后来被简化为“停、缩、发”三字经。

(3)

对于邓子恢和中央农村工作部反映的情况,毛泽东最初是相信的,在3月中旬听了邓子恢等人的汇报后,他说:“生产关系要适应生产力发展的要求,否则生产力就会起来暴动,当前农民杀猪宰羊就是生产力在暴动。”他还说,合作社发展的“方针是‘三字经’,叫一曰停,二曰缩,三曰发”。但后来,农村形势缓和下来,毛泽东的想法发生了变化,又恢复了对邓子恢的批评。

1955年4月6日至22日,毛泽东到南方考察,感到在外地看到、听到的情况,和在北京接触的材料有很大不同。他沿铁路公路两旁,看了农田庄稼的长势,听了地方领导人的汇报,对农村形势作出了新的判断,认为:不能说农民生产消极,生产消极的只是小部分,“所谓缺粮,大部分是虚假的,是地主、富农以及富裕中农的叫嚣”,是“资产阶级借口粮食问题向我们进攻”。他还认为,农村工作部反映部分合作社办不下去,是“发谣风”。

此时,中共中央上海局书记柯庆施向毛泽东讲了一个情况,说他经过调查,县区乡三级干部中,有30%的人反映农民要“自由”的情绪,不愿意搞社会主义。毛泽东认为,这种不愿搞社会主义的人,下面有,省里有,中央机关干部中也有,下边干部对合作化有右倾消极情绪,这和上边有关部门领导不无关系。这样,毛泽东不仅改变了对春季农村形势的看法,而且对农业合作化形势的估量开始发生变化。

回北京后,5月1日在天安门城楼上,毛泽东对中共中央副秘书长兼中央书记处第二办公室主任谭震林说:合作化还可以快一些,这是一个重要信号。5日晚,毛泽东对汇报工作的邓子恢说:“不要重犯1953年大批解散合作社的错误,否则又要做检讨。”但邓子恢对这个警告未引起重视。6日,他在第三次全国农村工作会议的总结报告中,未向会议传达毛泽东的这个话,仍按照三月间毛泽东同他谈话的精神,强调要坚持“停止发展、全力巩固”的方针。

9日晚,毛泽东约见邓子恢和国务院副总理兼财政部长李先念、农业部长廖鲁言、粮食部副部长陈国栋等人谈话,周恩来也在座。毛泽东说:“今后两三年是农业合作化的紧要关头,必须在这两三年内打下合作化的基础。”他问邓子恢:“到1957年‘化’个40%可不可以?”邓子恢说:“上次说三分之一,还是三分之一左右为好。”毛泽东也不勉强,说:“三分之一也可以。”但他又说:“农民对社会主义改造是有矛盾的。农民是要‘自由’的,我们要社会主义。”还说:“说农民生产消极,那只是少部分的。我沿途看见,麦子长得半人深,生产消极吗?!”显然,毛泽东已流露出对农村工作部工作的不满。

5月17日,毛泽东在中南海主持召开十五个省市委书记会议,讨论农业合作化、粮食统购统销等问题。会上,有省委书记汇报说,按照农村工作部的建议收缩合作社,引起了农村干部和群众的不满,也有人在汇报中埋怨农村工作部压制了下面办社的积极性。毛泽东认为,这些消极情绪“必须改变,再不改变就会犯大错误”。河南、湖北、湖南等省的书记重新自报1956年春耕前大幅度发展合作社的计划,引起了毛泽东的极大兴趣,也受到了很大鼓舞。经过讨论,毛泽东在会议作结论时,提出了新区各省1955年秋后到1956年秋前农业合作社发展的控制指标,并决定,“就照这样办,大体不会错”。

6月8日,毛泽东再次去浙江调查农业合作化情况,23日傍晚回到北京后,立即约见邓子恢谈话。毛泽东提出,下年度合作社发展到100万个,同现有的65万个比较,只增加35万个,即只增加半倍多一点,似乎少了一点,可能需要比原有的65万个增加一倍左右,即增加到130万个左右,基本上做到全国20多万个乡都有一到几个社。他问邓子恢:你看怎么样?邓子恢回答说,回去考虑考虑。回到农村工作部后,邓子恢找互助合作处负责同志商量,看法一致,认为还是坚持100万个的原计划为好。理由有三:一是整个合作化运动应该与工业化进度相适应,不宜过猛过快;二是现有的65万个合作社问题很多,巩固的任务很重;三是各地区的发展不平衡,干部的领导水平和群众的觉悟有待逐步提高。

根据商量的结果,邓子恢向毛泽东汇报说,上年由11万个社发展到65万个社,已经太多,发生了冒进的问题,还需要做大量的工作才能巩固。下年由65万个社发展到100万个社,都要巩固下来,更不容易。如果发展到130万个,那就超出了现有办社条件许可的程度,还是维持100万个的计划比较好。当时,邓子恢从匈牙利访问归来不久,他还向毛泽东谈了匈牙利农业合作化过急的教训,提出要避免重犯他们的错误。为此,两人发生了争论,持续了好几个小时,结果谁也没有把对方说服。

两人争论的情况很快就传开了,农村工作部的同志都替他担心,有人劝他说:何必为30万个社的数字同毛主席争论呢?这不是去冒险吗,有什么必要去冒这个险?邓子恢说:“我是专门做这项工作的,怎么能不给主席讲清楚呢?这可不是几十万个数字的问题呀!”

毛泽东是一个极为执著的人,一旦他认准的事情,别人是难以改变他的态度的。从这一点上讲,这场争论必定很快就会有结果。

7月11日,毛泽东又一次约见邓子恢,参加约见的还有谭震林等6人。在持续5个多小时的谈话中,究竟是办100万个社还是130万个社,两位昔日的老战友还是谁也说服不了谁。毛泽东很生气,严厉批评邓子恢,说邓子恢自以为了解农民,又很固执。

这本是工作中的正常争论,可谁也没有料到,竟引发了毛泽东对“小脚女人”的批判,及对农业合作化问题上“右倾机会主义”的批判。毛泽东对邓小平说:“邓子恢的思想很顽固,要用大炮轰。”并且提出要召开全国地委书记会议。邓小平把事情缓和了一下,说是不是先开省、市委书记会议。毛泽东接受了这一建议。他对即将召开的省、市委书记会议极为重视,后来把它称作中国农业合作化事业乃至中国社会主义和资本主义两条道路决胜负的一次会议。

对于邓子恢的固执和原则性,妻子陈兰没少埋怨他:“你就不能不说真话,或者少说真话?”邓子恢回答:“中央把我放在这个位置上,就是要听我对这个事情的意见。我讲了真实的情况,听不听是中央的决策,讲不讲是我的责任。我必须如实地把我看到的情况汇报给中央。”

7月18日,毛泽东致信农村工作部秘书长杜润生,要他将第三次全国农村工作会议的各项材料,如报告、各人发言和结论“送我一阅”。根据这些材料和邓子恢几次谈话的内容,他开始着手撰写《关于农业合作化问题》一文,准备“用大炮轰”邓子恢了。

(4)

1955年7月31日,省市自治区党委书记会议在北京召开,毛泽东在会上作《关于农业合作化问题》的报告。报告一开头,他就不点名地对邓子恢等人的所谓“右倾错误”作了严厉批评:“在全国农村中,新的社会主义群众运动的高潮就要到来。我们的某些同志却像一个小脚女人,东摇西摆地在那里走路,老是埋怨旁人说:走快了,走快了。过多的评头品足,不适当的埋怨,无穷的忧虑,数不尽的清规和戒律,以为这是指导农村中社会主义群众运动的正确方针。”“否,这不是正确的方针,这是错误的方针。”“是站在资产阶级、富农、或者具有资本主义自发倾向的富裕中农的立场上替较少的人打主意,而没有站在工人阶级的立场上替整个国家和全体人民打主意。”毛泽东明确指出,农业合作化目前不是“下马”的问题,而是“上马”的问题,是由整顿巩固转为加速发展,劝我们“下马”的那些同志,在这个问题上是完全想错了。

当时邓子恢也在场,他万万没有料到问题会弄到如此严重的地步。农业合作化发展速度的不同意见,怎么成了“像小脚女人走路”?他立即找到刘少奇对有些情况作出解释,刘少奇劝他要正确对待主席的批评。

轮到邓子恢发言时,事先准备的发言稿已经用不上了,他只得把开头部分即自我批评的部分扩充、展开,首先表示拥护毛泽东的批评,接着承认前些时候对情况的分析是欠全面的,采取“停、缩、发”的方针、采取小发展而不是大发展是比较消极的。之所以出现这样的缺点,主要是对占农村人口60%以上的老贫农和下中农的合作化积极性估计不足,对党在农民中的领导作用估计不足,对几年来互助合作运动的发展和示范作用估计不足,而对运动所产生的缺点则估计过分。他还说,经过主席的帮助,我今天才了解到这一点,今后应力求避免再犯。

毛泽东对邓子恢的批评,显然是言过其实的。对农业合作社采取控制发展、全力巩固的方针,是经过中共中央书记处会议同意的,并非农村工作部擅自作出的决定,何况毛泽东在这年春天还提出过停止合作社发展一年半的主张,所以不能说“中央一个意见,子恢一个意见”。但是,批评所造成的影响立竿见影,它在党内造成了一种紧张气氛,谁不跑步前进,谁就是“小脚女人走路”,这就大大改变了农业合作化的原定进程。到1955年底,加入农业生产合作社的农户已占全国农户总数的64.9%;到1956年上半年,更是达到90%以上。

8月26日,毛泽东在青海省委关于在畜牧业生产中互助组织形式问题给中共中央的请示报告中,批示道:“请电话通知中央农村工作部:在目前几个月内,各省市区党委关于农业合作化问题的电报,由中央直接拟电答复;并告批发此类来报的同志,不要批上‘请农村工作部办’字样。”这个批示表明,中央农村工作部指导农业合作化的权利已经被“剥夺”。

邓子恢和农村工作部向中央做完检讨后,事情并未结束,毛泽东决定召开中央全会(扩大),在更大范围内批判邓子恢。10月上旬,扩大的七届六中全会召开。248篇发言或书面发言,一致拥护毛泽东《关于农业合作化问题》的报告,一致批评合作化运动中的“右倾机会主义”。会议最后一天,毛泽东作题为《农业合作化的一场辩论和当前的阶级斗争》的总结,他把邓子恢等人的观点概括为13条,逐条作了批驳,又一次说“中央农村工作部一部分同志犯了错误,首先是邓子恢同志”。除了点名批评邓子恢,还说他“这一次所犯的错误,性质属于右倾的错误,属于经验主义性质的错误”。这样一来,邓子恢就暂时“靠边站”了。

七届六中全会后,农业合作化运动的猛烈浪潮像海啸一样席卷中国大地,出现了整乡、整区、整县实现合作化的情形。仅仅二三个月的工夫,到1956年1月,全国就骤然实现了初级化。3月,高级社已经成为合作化运动的主要形式。过快的发展速度,遗留下不少问题。

关注SCI论文创作发表,寻求SCI论文修改润色、SCI论文代发表等服务支撑,请锁定SCI论文网!

文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/shizhenglunwen/38021.html