SCI论文(www.lunwensci.com):

一、脱贫攻坚精神的锻铸进程

为人民谋幸福、为民族谋复兴, 让人民消除贫困、过上美好生活、实 现共同富裕, 是中国共产党百年来承 前启后、接续奋斗的神圣使命和坚定 行动, 由此组织实施了人类历史上规 模最大、力度最强、惠及人口最多的 脱贫攻坚战。至 2021 年,占世界人 口近五分之一的中国全面消除绝对 贫困和区域性整体贫困,提前 10 年 实现《联合国 2030 年可持续发展议 程》减贫目标, 恢弘展现了人类减贫 道路上的大国担当, 成为中华民族发 展史、社会主义发展史、人类社会发 展史上的伟大壮举。

回眸历史, 由百年大党带领全国 人民所进行的、锻铸了脱贫攻坚精神 的脱贫攻坚伟大斗争, 历经三大各具 风采的历史发展时期, 辉耀华夏, 震惊世界。

(一)1921 年至 1977 年的新民 主主义革命和社会主义建设时期:抗 敌救亡, 夺取民主革命胜利, 消灭剥 削制度, 建立新中国, 自力更生、艰 苦奋斗, 大规模开展社会主义基本建 设, 为实现国家富强、人民富裕奠定 了根本政治基础

中国共产党一直把劳苦人民翻 身解放、过上幸福生活作为革命目 标。早在《共产党》月刊发表的《告中国的农民》一文中,就旗帜鲜明、 立场坚定地提出了解决农民贫困问 题。随着革命斗争的不断推进, 党带 领人民推翻了帝国主义、封建主义和 官僚资本主义的反动统治, 取得了新 民主主义革命的伟大胜利, 建立了中 华人民共和国, 为人民摆脱贫穷落 后、国家实现繁荣富强开辟了前进道 路,奠定了根本政治基础。

新中国成立后, 面对当时国家一 穷二白、群众缺衣少粮的困难局面,党带领人民持续向贫困宣战。开展了 轰轰烈烈的土地改革运动, 废除了封 建土地制度, 对农业、手工业和资本 主义工商业进行了社会主义改造, 确 立了社会主义基本制度,为从根本 上解决人民贫困问题提供了制度保 障。其后, 相继开展了系列性、大规 模社会主义基本建设, 逐步建立了独 立的、比较完整的工业体系和国民经 济体系, 积极发展集体经济, 持续开 展农田水利基本建设, 大力开办农村 教育和合作医疗等。当时, 扶贫乃国 家行为, 主要途径是生产上贷款、生 活上救济、口粮上“返销”,并通过对 鳏寡孤独老幼残等特困群体建立“五 保”(保吃、保穿、保烧 [ 燃料 ]、保 教 [ 儿童和少年 ]、保葬)制度、实施 改善区域整体贫困、颁布相关救助制 度和优惠政策等扶贫方式, 逐步减少 贫困人数, 建立群众基本生活保障体 系, 使人民的生存权发展权得到充分 保障, 人民物质生活和文化水平逐步 提高, 基本生活需求得到初步满足。

(二)1978 年至 2011 年的改革 开放和社会主义现代化建设新时期 : 深化改革, 扩大开放, 不断解放和发 展社会生产力, 建立社会主义市场经 济体制, 实施科学发展观, 构建和谐 社会, 建设小康社会, 为推动中国减 贫进程、加快人民脱贫致富创造了环 境和条件

1978 年,我国农村绝对贫困人口 有 2.5 亿, 占农村总人口的 30.7%。 面对中国农村贫困人口基数大、贫困 发生率高的严峻形势, 伴随着改革开 放的启动, 党领导人民率先在农村实 施了以家庭联产承包为主的生产责 任制和统分结合的双层经营体制, 调 动了农民群众的生产积极性、主动性 和创造性, 使农村活力得到进一步释 放、粮食产量大幅度提升。1979 年 9 月, 中共中央在《关于加快农业发展 若干问题的决定》中, 提出设立专门扶贫机构, 对“长期低产缺粮、群众 生活贫困”的地区重点扶持。此后, 通过大力实施农产品流通体制改革, 支持发展异军突起的乡镇企业, 促进 了农村收入水平的整体提升, 农民贫 困问题得到一定程度的缓解。

1982 年 12 月, 国家经委、民政 部、财政部等九部门联合发出《关于 认真做好扶助农村贫困户工作的通 知》,并开始启动实施“三西”(甘肃 定西、河西和宁夏西海固地区)农业 建设专项计划, 这是改革开放初期全 国集中连片最贫困的地区之一, 史称 “苦瘠甲天下”, 共涉及 47 个县市区 (1992 年扩大到 57 个),在中国扶贫 开发历程中具有开创性、先导性、示 范性意义。

1986 年 5 月,成立了“国务院 贫困地区经济开发领导小组”,确定 了扶贫标准、重点片区和贫困县, 中 国有计划、有组织、大规模的扶贫开 发工作蓬勃开展起来。当时确定的扶 贫标准为 206 元, 对应的贫困人口为 1.25 亿, 旨 在 解 决 温 饱 问 题。1993 年 12 月,国务院贫困地区经济开发 领导小组改为“国务院扶贫开发领导 小组办公室”,并于 1994 年颁布了新 中国第一个有明确目标、对象、措施 和期限的扶贫开发工作纲领——《国 家 八 七 扶 贫 攻 坚 计 划(1994-2000 年)》,确定了由救济式扶贫转向开 发式扶贫的基本方针。到 2000 年底, 中国农村贫困人口减少到 3209 万人, 贫困发生率降低到 3.5%。

2001 年,制定《中国农村扶贫开 发纲要(2001-2010 年)》时, 将国 家扶贫标准提高到 865 元, 对应的贫 困人口为 9422.8 万。在 592 个国家扶 贫工作重点县的基础上,选定 15 万 个贫困村作为扶贫对象。2005 年中国 实现贫困人口减半,提前 10 年完成 “联合国千年发展目标”任务。同年, 中共中央国务院印发《关于推进社会主义新农村建设的若干意见》。此后, 新农合、义务教育阶段学杂费全免、 农资综合补贴和良种补贴、加强城 乡协调发展、全面取消农业税、建立 新型农村合作医疗等一系列惠农政 策和农村社会保障制度接连出台, 农 民负担重的状况得到根本性改变。到 2010 年底,中国农村贫困人口减少 到 2688 万人,贫困发生率降为 2.8%。

2011 年,制定《中国农村扶贫 开发纲要(2011-2020 年)》时, 将 扶贫标准提高到 2300 元(2010 年不 变价),对应的贫困人口数量为 1.28 亿。截至 2012 年底,现行扶贫标准 下尚有 9899 万农村贫困人口,贫困 发生率为 10.2%。

(三)2012 年以来的中国特色社 会主义新时代:把人民对美好生活的 向往作为奋斗目标, 推进决胜全面建 成小康社会, 汇聚全党全国全社会之 力打响真扶贫、扶真贫、真脱贫的脱 贫攻坚战,进入精准扶贫、脱贫攻 坚、逐步实现全体人民共同富裕的历 史新阶段

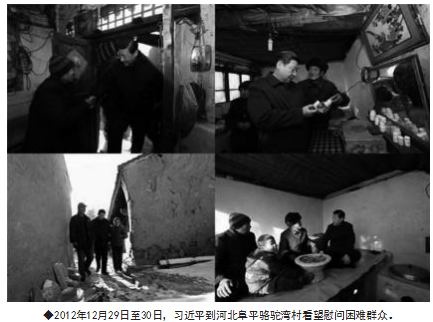

十八大以来, 党政军民学劲往一 处使、东西南北中拧成一股绳, 汇聚 形成了举国脱贫攻坚的强大合力和 磅礴伟力。2012 年,习近平总书记 顶风冒雪进村入户看真贫, 强调“决 不能落下一个贫困地区、一个贫困群 众”; 2013 年,他首次提出“实事求是、因地制宜、分类指导、精准扶贫” 的理念; 2014 年,他又提出“看真 贫、扶真贫、真扶贫”的要求, 亲自 进行了精准扶贫工作模式的顶层设 计; 2015 年,《中共中央国务院关于 打赢脱贫攻坚战的决定》印发;2016 年,国务院出台《“十三五”脱贫攻 坚规划》,为打赢脱贫攻坚战制定了 时间表和路线图。

2017 年,党的十九大对脱贫攻坚 伟大斗争作出新部署。针对当时我国 贫困发生率尚有 3.1% 的实际状况,中 共中央、国务院 2018 年公布了《关 于打赢脱贫攻坚战三年行动的指导 意见》,全党全国昂扬进入坚决打赢 深度贫困攻坚战冲刺决胜阶段。2021 年 2 月 25 日,习近平总书记向全世 界庄严宣告: 我国现行标准下 9899 万农村贫困人口全部脱贫, 832 个贫 困县全部摘帽, 12.8 万个贫困村全部 出列, 区域性整体贫困得到解决, 如 期完成消除绝对贫困的艰巨任务!

二、脱贫攻坚精神的内涵意蕴

脱贫攻坚斗争, 既是一场深刻的 物质革命和减贫运动, 也是一场深刻 的思想革命和精神锻造。“上下同心、 尽锐出战、精准务实、开拓创新、攻 坚克难、不负人民”的脱贫攻坚精神, 科学阐明了中国共产党带领全国各族人民进行脱贫攻坚伟大斗争的精神实质, 深刻揭示了脱贫攻坚战取得全面胜利的力量源泉及其展现出的崇高精神风貌。

(一)“上下同心”的团结精神上下同心, 其利断金。波澜壮阔的脱贫攻坚斗争, 是中国一项面广量大的巨型系统工程,尤需上下同心、左右联动、和衷共济、苦干实干。对此,习近平总书记指出 :“上下同欲者胜。在脱贫攻坚战场上, ……只要我们 13 亿多人民和衷共济,只要我们党永远同人民站在一起, 大家撸起袖子加油干, 我们就一定能够走好我们这一代人的长征路。”

在脱贫攻坚伟大斗争中, 习总书记亲自挂帅、亲自部署、亲自督战,先后 7 次主持召开中央扶贫工作座谈会, 50 多次深入基层调研扶贫工作,连续 7 年在全国扶贫日期间出席重要活动或作出重要指示, 跋山涉水走遍 14 个集中连片特困地区,考察了20 多个贫困村。在他的带领下,逐步形成了五级书记抓扶贫、全党动员促攻坚的组织体系和中央统筹、省负总责、市县抓落实的工作机制, 构建了党委领导、政府负责、社会协同、公民个人参与的一体化扶贫格局和跨地区、跨部门、跨单位、全社会共同参与的社会动员体系。中西部 22个省区市党政主要负责同志向党中央签署脱贫攻坚责任书、立下“军令状”; 东部 9 个省、14 个市结对帮扶

中西部 14 个省区市;307 家中央单位定点帮扶 592 个贫困县;12.3 万家民营企业帮扶 7.28 万个贫困村。

十八大以来, 中央、省、市县财政专项扶贫资金累计投入近 1.6 万亿元, 其中中央财政累计投入 6601 亿元。打响脱贫攻坚战以来, 扶贫小额信贷累计发放 7100 多亿元,扶贫再贷款累计发放 6688 亿元,金融精准扶贫贷款发放 9.2 万亿元,东部 9 省 市共向扶贫协作地区投入财政援助 和社会帮扶资金 1005 亿多元, 东部 地区企业赴扶贫协作地区累计投资 1 万多亿元。同时,通过确定国家扶 贫日(10 月 17 日)、建设中国社会扶 贫网、设立脱贫攻坚国家荣誉制度、 表彰脱贫攻坚先进典型等形式, 营造 了人人愿为、人人可为、人人能为的 全社会扶危济困的浓厚氛围。

(二)“尽锐出战”的决胜精神

尽锐出战, 原指调遣所有精兵强 将参加战斗, 比喻用上了主力军和杀 手锏。毛泽东就把“集中优势兵力, 各个歼灭敌人”作为一条重要军事 原则。尽锐出战,重在“尽”,贵在 “锐”,派“最强的人”打“最硬的 仗”。对此,习近平总书记指出:“要 坚决打赢脱贫攻坚战, 对标‘两不愁 三保障’,瞄准突出问题和薄弱环节, 一鼓作气、尽锐出战, 确保如期实现 脱贫目标。”

十八大以来, 党中央将脱贫攻坚 纳入“五位一体”总体布局和“四个 全面”战略布局, 统筹谋划、精准施 策, 发扬敢于啃硬骨头精神, 选“精 兵”、配“强将”、攻“堡垒”、打“硬 仗”,集中优势力量投入脱贫攻坚主 战场。到 2020 年底,全国累计选派 25.5 万个驻村工作队、300 多万名第 一书记和驻村干部, 同近 200 万名乡 镇干部和数百万村干部一道奋战在 扶贫一线,其中 1800 多名同志献出 了宝贵生命。

在脱贫攻坚的各个战场上, 无数 党员干部和先模人物以生命赴使命, 舍小家为大家, 将心血和汗水洒遍千 山万水、千家万户。如 35 年如一日 坚守太行山的“新愚公”李保国, 献 身教育扶贫、点燃大山女孩希望的张 桂梅, 用实干兑现“水过不去、拿命 来铺”誓言的黄大发, 回乡奉献、谱 写新时代青春之歌的黄文秀, 扎根脱贫一线、鞠躬尽瘁的黄诗燕, 在扶贫 路上燃尽生命之光的姜仕坤,“轮椅 上的最美扶贫人”杨淑亭,“黄土地 上最倔强的残疾女杰”付凡平, 利用 “小木耳大产业”帮扶 3.5 万余贫困 户彻底脱贫、年产值达 350 多亿元的 吉林农业大学教授李玉,43 年不改初 心、铸就“下庄精神”、荣膺“全国 脱贫攻坚奖”的农村党支部书记毛相 林, 17 年蜗居大山深处、“手执教鞭 能上课、掂起勺子能做饭、握起剪刀 能裁缝、打开药箱能治病”的“全能 教师”张玉滚, 带动 2.6 万名妇女参 与蒙古族刺绣产业而脱贫致富的少 数民族干部白晶莹, 等等。他们用全 力以赴、无私奉献的大爱情怀和壮美 行动, 诠释和彰显了脱贫攻坚精神。

(三)“精准务实”的科学精神

精准务实, 体现了因地制宜、科 学施策、精准对接、真抓实干的精神 品格和行动路径, 是打赢脱贫攻坚战 秉持的科学态度和制胜法宝。2013 年 11 月,习近平总书记在考察湖南 湘西时首次提出“精准扶贫”一词, 强调扶贫开发“贵在精准, 重在精 准”。同年 12 月, 中央办公厅、国务 院办公厅印发《关于创新机制扎实推进农村扶贫开发工作的意见》,要求 对扶贫对象实行精细化管理、对扶贫 资源实行精确化配置, 真正达到精准 识贫、精准扶贫、精准治贫和精准脱 贫。

一是精准确定扶贫对象。2014 年,全国组织 80 多万人逐村逐户开展 贫困识别并建档立卡, 共识别出 12.8 万个贫困村、2948 万贫困户、8962 万贫困人口, 建立起全国统一的扶贫 开发信息系统; 2015 年,全国组织 200 多万人开展建档立卡“回头看”, 筛除识别不准的贫困人口 929 万人, 新识别补录贫困人口 807 万人;2020 年至 2021 年初, 21 万多名普查人员 又对中西部 22 个省区市开展了国家 脱贫攻坚普查, 确认现行标准下农村 贫困人口全面实现脱贫。

二是精准实施扶贫方略。坚持 “六个精准”原则, 即扶贫对象精准、 措施到户精准、项目安排精准、资金 使用精准、因村派人精准、脱贫成效 精准;实施“十项精准扶贫工程”,即 职业教育培训工程、干部帮扶驻村工 程、扶贫小额信贷工程、易地扶贫搬 迁工程、电商扶贫工程、旅游扶贫工 程、光伏扶贫工程、构树扶贫工程、致富带头人创业培训工程、龙头企业 带动工程; 开展“十大精准扶贫行 动”,即教育扶贫、健康扶贫、金融扶 贫、交通扶贫、水利扶贫、劳务协作 就业扶贫、危房改造、科技扶贫、中 央企业革命老区百县万村帮扶行动、 民营企业万企帮万村行动。

三是精准提高脱贫实效。通过解 决好“扶持谁、谁来扶、怎么扶、如 何退”等核心问题, 因村因户因人实 施扶贫政策,对症下药、靶向治疗, 下足绣花功夫。坚持扶贫先扶志、扶 志必扶智, 通过发展生产、易地搬迁、 生态补偿、发展教育和社会保障等途 径,协调推进“五个一批”。2015 年, “五个一批”脱贫路径的 101 项具体 任务,逐一落实到 32 个牵头部门和 77 个参与部门。中央和国家机关先后 印发 200 多个扶贫政策文件和实施方 案,各省区市也纷纷制定“1+N”扶 贫政策举措, 以“工匠精神”打造出 一套精准脱贫的组合拳, 真正实现了 摘贫帽、拔穷根。

(四)“开拓创新”的进取精神

开拓创新, 就是锐意进取、敢为 人先、勇闯新路、追求卓越, 在脱贫 攻坚中采取一系列具有原创性、独特 性、创新性的政策和举措。

一是创新人类反贫困理论。我们坚持立足国情乡 境、把握减贫规 律、激发内生动 力,转变传统扶 贫开发思想,形 成了以“七个坚 持”为主体的中 国特色反贫困理 论,走出了一条 成功的中国特色 减贫扶贫、脱贫 开发之路,在人 类反贫困史上体 现了中国速度、

中国力量, 为世界减贫行动提供了中 国智慧、中国方案, 进一步丰富和发 展了马克思主义反贫困理论。

二是创新脱贫攻坚制度体系。相 继建立健全了脱贫攻坚责任体系、政 策体系、组织体系、工作体系、投入 体系、帮扶体系、社会动员体系、全 方位监督体系、考核评估体系等一整 套行之有效的中国特色脱贫攻坚制 度体系。

三是创新扶贫开发方式。逐步由 “大水漫灌”向“精准滴灌”转变、由 多头分散向统筹集中转变、由“输血 式”扶贫向“造血式”帮扶转变、由 侧重考核地区生产总值向主要考核 脱贫成效转变、由摆脱生活贫困向实 现“口袋”与“脑袋”同富共进转变等。

(五)“攻坚克难”的担当精神

攻坚克难, 就是不畏艰险、迎难 而上, 就是锲而不舍、勇于担当, 就 是闯关夺隘、攻城拔寨, 就是咬定目 标、久久为功。脱贫攻坚, 啃的是深 度贫困的硬骨头, 打的是拔掉穷根的 攻坚战。正如习近平总书记所言:“做 好扶贫开发工作, 尤其要拿出踏石留 印、抓铁有痕的劲头, 发扬钉钉子精 神,锲而不舍、驰而不息抓下去。”

面对这场“过隘口”“攻山头”“啃骨头”的脱贫攻坚硬仗, 广大干部群众磨砺重剑之锋、练就硬核本领, 一

鼓作气、冲刺发力, 较真碰硬、压紧夯实, 成效卓著。十八大以来, 中国连续 7 年每年 1000 多万人脱贫,意味着每月脱贫近 100 万人、每分钟脱贫约 20 人。脱贫攻坚力度之强、规模之广、成效之大, 世所罕见。山东省临沂市兰陵县卞庄街道代村党委书记王传喜, 带领群众把一个负债 380多万元的穷村, 经过十几年的攻坚克难、艰苦奋斗,发展成为 2020 年村集体纯收入 1.5 亿元、村民人均纯收入 7 万元的先进村, 成为乡村振兴的齐鲁样板。正是靠着这种攻坚克难的顽强意志和奋斗精神, 使我们最终完成了消除绝对贫困的艰巨任务, 夺取了脱贫攻坚战的全面胜利。

(六)“不负人民”的为民精神不负人民, 是全心全意为人民服务的根本宗旨和以人民为中心的发展理念在脱贫攻坚中的生动体现。脱贫攻坚精神,归根结底是消除贫困、共享富裕的人民至上精神。2012 年11 月 15 日,新当选的习近平总书记庄严宣示:“人民对美好生活的向往,就是我们的奋斗目标”; 在十九大报告中,“美好生活”一词出现了10 次;在 7300 余字的庆祝中国共产党成立 100 周年大会讲话中,习总书记 86 次提到“人民”二字, 并向全党发出了“继续为实现人民对美好生活的向往不懈努力”的伟大号召。“人民美好生活”,已成为习近平新时代中国特色社会主义思想的核心概念之一, 也是党基于新的历史方位对全心全意为人民服务的新理解和新表达。

为了人民的美好生活,党中央把脱贫攻坚作为全面建成小康社会的底线任务,组织开展了声势浩大的脱贫攻坚战,集中优势力量解决贫困群众的民生需求。东部 9 个省、14 个市结对帮扶中西部 14 个省区 市;307 家中央单位定点帮扶 592 个 贫困县;军队定点帮扶 4100 个贫困 村; 12.3 万家民营企业帮扶 7.28 万 个贫困村。到 2020 年, 贫困地区农 村居民人均可支配收入达到 12588 元; 28 个人口较少民族全部实现整 族脱贫;700 多万贫困残疾人如期脱 贫; 贫困县九年义务教育巩固率达 到 94.8%;贫困人口参加基本医疗保 险达到 99.9%;贫困地区自来水普及 率达到 83%; 贫困村通光纤和 4G 比 例达到 98%;960 多万贫困人口易地 搬迁到新落成的 266 万多套水、电、 路、气、网全部配齐的住房 ; 2000 多万贫困人口脱贫增收; 790 万户、2568 万贫困群众的危房得到系统改 造; 近 2000 万贫困群众享受低保(2020 年每人 5962 元)和特困救助 供养; 2400 多万困难和重度残疾人 拿到了生活和护理补贴; 惠及 3689 万高龄、失能等老年人的补贴制度 全面建立; 2000 多万贫困患者得到 分类救治;110 多万贫困群众当上护 林员。全国贫困地区新改建公路 110 万公里、新增铁路里程 3.5 万公里。 从大兴安岭到秦巴山区,从黄土高 坡到云贵高原,从武夷山区到乌蒙 山区, 从大别山区到吕梁山区, 从雪 域高原到戈壁沙漠,脱贫攻坚的璀 璨阳光照耀到每一个区域和角落。

2020 年,在突遭新冠疫情状态 下, 我国依然打赢了脱贫攻坚收官 战, 创造了世界减贫治理的中国样本, 为发展中国家摆脱贫困提供了有 益借鉴。对此, 联合国秘书长古特雷斯曾致信习近平主席, 认为这一重大 成就“为整个国际社会带来了希望, 提供了激励”。

上述脱贫攻坚精神的六个方面, 彼此支撑、相辅相成, 构成一个相得 益彰的有机整体,赓续传承了伟大 民族精神、伟大建党精神和时代精 神。

三、脱贫攻坚精神的大力弘扬

习近平总书记指出:“全党全 国全社会都要大力弘扬脱贫攻坚精 神, 团结一心, 英勇奋斗, 坚决战胜 前进道路上的一切困难和风险,不 断夺取坚持和发展中国特色社会主 义新的更大的胜利。”踏上向第二个 百年奋斗目标进军的新征程,大力 弘扬脱贫攻坚精神,就要全面推进 乡村振兴, 确保农业强、农村美、农 民富的“三农”工作高质量发展,实 质性推进全体人民共同富裕。2018 年 9 月,中共中央、国务院印发了 《乡村振兴战略规划(2018 - 2022 年)》,提出了“产业兴旺、生态宜 居、乡风文明、治理有效、生活富 裕”的乡村全面振兴指标体系,部署 了一系列重大工程、重大计划、重大 行动。2021 年 2 月,中央一号文件 发布, 主题是“全面推进乡村振兴, 加快农业农村现代化”。

脱贫攻坚精神是推动新时代中 国战胜一切风险挑战、实施乡村全面 振兴、创造人民美好生活的强大精神 动力。我们要乘势而上、接续奋斗, 在大力弘扬脱贫攻坚精神中坚持巩 固拓展脱贫攻坚成果与乡村全面振 兴战略有机衔接, 建立健全城乡融合 发展体制机制和政策体系,朝着 2035 年远景目标中提出的“实现人的全面 发展和全体人民共同富裕”的伟大目 标砥砺奋进!

关注SCI论文创作发表,寻求SCI论文修改润色、SCI论文代发表等服务支撑,请锁定SCI论文网!

文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/shizhenglunwen/35252.html