SCI论文(www.lunwensci.com):

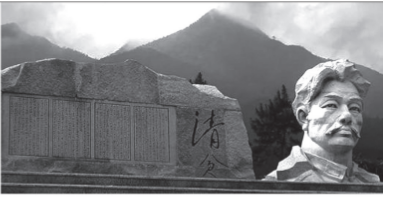

1934 年 10 月,时任红 10 军团军政委员 会主席的方志敏率部北上抗日, 在皖南遭到国 民党重兵围堵, 在撤返赣东北途中被 7 倍于己 的敌军围困于怀玉山区。方志敏率先头部队奋 战脱险, 但为接应后续部队复入重围, 以高度 责任心走上了一条最危险之路。1935 年 1 月 方志敏不幸被捕, 同年 8 月 6 日在南昌下沙窝 英勇就义,时年 36 岁。在囚牢里,方志敏凭 着一腔热血, 挥笔写就《我从事革命斗争的略 述》《我们临死以前的话》《可爱的中国》《死! ——共产主义的殉道者的记述》《清贫》《狱中 纪实》《在狱致全体同志书》等近 14 万字的文 稿。毛泽东称之“是一部赣东北地区人民革命 斗争的历史, 是一个共产党员革命意志、情操 和高尚人格的写照,是不朽的佳作”。文稿中 多次提及生与死这一话题。这是一个共产党人 在特殊年代、特定背景下最后的内心独白, 这 是在敌人屠刀下写就的一部生死书、一本人生 解读录。展现了他对生与死的淡然、对信仰与大义的坚守、对祖国与人民的深沉大爱, 以及对实现中华民族伟大复兴中国梦的无限憧憬。

坦然豁达

1934 年 12 月,谭家桥战斗失利后,红10 军团在皖南行动 1 个多月,未能得到很好休整, 部队在折返赣东北通过金竹坑的封锁线时, 方志敏两次试图冲破封锁线均未能如愿。那天天已大亮, 方志敏已在敌碉堡监视中, 无

法突围, 只得用烂树叶子铺在地上, 睡在柴窝里。他嘀咕着:“方志敏啊!你的斗争, 就在这次完结了吧!”可又转心一想,“不要管他吧,如被搜出,只是一死了事; 如万一不被搜出,那还可以做几十年工作。”想到此,方志敏心里倒泰然起来了。因叛徒出卖, 1935 年 1 月 29日, 饱受饥寒和身心煎熬的方志敏在怀玉山麓玉山县陇首村附近的高竹山木梓底下, 被敌军两个士兵搜索到。当晚, 在陇首村国民党军独立 43 旅某团团部, 方志敏镇定从容, 写下了《自述》:“我对政治上总的意 见, 也就是共产党所主张的意见。我 已认定苏维埃可以救中国, 革命必能 得到最后的胜利,我愿意牺牲一切, 贡献于苏维埃和革命。”

生命的宝贵在于其唯一性和不 可逆性。被捕后的方志敏沉痛自 责: 最后一战“没有下决心硬冲 过去,……这就决定了我们的死 命。”“蠢子!木头!为何从前都精 明, 而这次却如此糊涂!”每当想起 这次失败,方志敏就这样想,“如果 不那样做, 如果这样做, 哪还会失 败?”有时, 他甚至边捏紧拳头捶打 自己边忿忿地骂道:“打死你这个无 用的死人!”

入狱后,方志敏明白,“死,是 无疑的了。什么时候死, 不知道。生 命捏在敌人的掌心里。”但他对死并 不畏惧,他认为,“一个革命者,牺 牲生命,并不算什么稀奇事。流血, 是革命者常常遇着的, 历史上没有不 流血的革命,不流血,会成功吗?”

人的生命仅有一次, 还有什么比 生死抉择更大的考验?面对死神, 他 心静如水,“我们绝不是偷生怕死的 人, 我们为革命而生, 更愿为革命而 死!到现在无法得生, 只有一死谢党 的时候, 我们就都下决心就义。只是 很短时间的痛苦, 砰的一枪, 或啪的 一刀, 就完了, 就什么都不知道了! 我们常是这样笑说着。我们心体泰 然,毫无所惧,我们是视死如归! ” 他以自己是名共产党员而感到无限 自豪,“我们是共产党员,为革命而 死,毫无所怨,更无所惧。”他对于 “死”的态度达到了常人所未达到的 境地。

舍生取义

方志敏“准备着越狱, 能成功更好, 不能成功则坚决就死”!这种对 生之希望是率真的。被押解到上饶、 南昌等地示众, 他戴着镣铐昂首立于 台上, 凛然不可撼。在场的人“个个 沉默不语”。在他生命行将结束时,他 最大遗憾就是放不下党的事业, 他坚 定地表示:“我这次最感痛苦的, 就是 失却了为党努力的机会。”“我能舍弃 一切,但是不能舍弃党,舍弃阶级, 舍弃革命事业。我有一天生命, 我就 应该为它们工作一天。”

选择信仰难, 可坚守信仰更难。 国民党通过官僚政客或方志敏的亲 朋故旧当说客, 以高官厚禄为诱饵 来“规劝”,企图使方志敏“归降”, 这一切统统被方志敏义正辞严地拒 绝:“朝三暮四,没有气节的人,我 是不能做的。”“我不爱爵位,也不 爱金钱。”“抛弃自己原来的主义信 仰, 撕毁自己从前的斗争历史……保 住自己的头, 让朋友的头, 滚落下 地……那还算人? !是狗!是猪! 是畜生!不, 还是猪狗畜生不食的东 西! ”面对诱惑,方志敏不改初衷; 面对危险和死亡,他毫无惧色。

最终, 国民党军法处副处长钱协 民以死相威胁, 摆在方志敏面前的仅 有两条路:一条是投降;另一条就是 死。生死抉择间,方志敏毫不含糊 : “我完全知道这个危险,但处于这事 无两全的时候, 我只会走死的一条 路!”方志敏的话掷地有声, 展现了 一个共产党人的政治节操和价值取 向。

沧海横流, 方显英雄本色。有人 在鲜血和死亡面前胆怯, 在金钱或功 名面前迷失。可方志敏在死神来临之 际, 仍不断地思考、不断地写作, 用 宝贵生命殉道了他最为看重的革命 理想。不仅如此,方志敏还认为:悲 壮地死,是另一种斗争方式。他强调: “我们必须准备口号,临刑时,要高 声的呼, 用劲的呼, 以表示我们的不屈! ”“不错,不屈而死,是一种积 极的行动, 这样的死, 可以激起同志 们对敌人的仇恨, 提高同志们斗争的 不折不挠和赴死如归的牺牲心。”

“人生自古谁无死,留取丹心照 汗青。”方志敏之所以能视死如归、义 无反顾, 就是因为他心怀民族大义。 正如他所言,“假使能使中国民族得 到解放, 那我又何惜于我这一条蚁 命。”“敌人只能砍下我们的头颅, 决 不能动摇我们的信仰! 因为我们信 仰的主义, 乃是宇宙的真理!为着共 产主义牺牲, 为着苏维埃流血, 那是 我们十分情愿的啊!”

奋斗不息

方志敏的一生,是为人民谋幸 福、为民族谋复兴的一生。“我已认 定苏维埃可以救中国, 革命必能得最 后的胜利。我愿意牺牲一切, 贡献于 苏维埃和革命。”这是方志敏奋斗不 息的力量之源。

生命的质即生命之尊严。1921 年 9 月下旬, 方志敏考入九江南伟烈 中学部就读。在九江江边, 他看见很 多外国兵舰和轮船在长江内行驶和 停泊,不禁发问 :“中国有兵舰和轮 船在外国内河行驶吗? 中国人难道 就能够低下头来或受他们的欺负不 成? ! ”他愤愤不满:“只要你不是 一个断了气的死人, 或者是一个甘心 亡国的懦夫, 天天碰着这些恼人的问 题, 谁能按下你不挺身而起, 为积弱 的中国奋斗呢? 何况我正是一个血 性自负的青年!”

无私才能无畏,无畏才敢担当, 才不怕牺牲。1934 年方志敏奉命率 部北上抗日, 孤军深入国民党心脏地 区。任务之凶险,他何尝不知?但 他认为,“党要我做什么事,虽死不 辞”。当时,方志敏正犯着痔疮,每 天流着脓血,不但不能骑马、走路,连椅子也坐不了, 只能半躺着。出征 后他在给妻子缪敏的信中写道:“这 次出发, 任务是非常伟大的, 将来的 胜利也是伟大的, 你今后将在无线电 话里得到我们胜利的消息。”无不展 示一位真正共产党人的担当情怀和 博大胸襟。

死亡凸显生存之意义。意识到 死, 更能焕发斗志, 奋斗尽责, 把对 死亡的追问作为对生命意义的特别 解读。初入狱时, 方志敏以为马上就 会被处决,但情况并非如此。于是, 他开始改变在狱中的斗争策略。他认 为, 既然一时不至于牺牲, 就要继续 斗争,“生一天就得努力一天! ”方 志敏一面戴着沉重铁镣执笔构思写 作, 一面提防敌人进房突然搜查。就 这样, 他执意在敌人眼皮底下, 为党 留下“十余年斗争的经验, 特别是这 次失败的血的教训, 用笔写出来贡献 于党”。而当时一起被关押的狱友劝 他说, 即使写了也没法送出去, 而他 仍笔耕不辍。他一面继续同看守人员 交朋友, 积极寻找越狱的时机, 一面 给同监狱的红 10 军团干部乔守明等 秘密传送纸条, 指示他们秘密组建狱 中党支部,“在监狱中要学习列宁同 志的榜样, 为党工作, 坚持斗争, 就 是死也光荣”。

在一切艰难险阻面前, 方志敏始 终保持着不怕困难、艰苦奋斗的大无 畏英雄气概。他说,“我们是共产党员, 当然都抱着积极奋斗的人生观, 绝不 是厌世主义者,绝不诅咒人生,憎恶 人生,而且愿意得脱牢狱,再为党工 作。”“为着阶级和民族的解放,为着 党的事业的成功”,他在《死!——共 产主义的殉道者的记述》一文中提到了 “五个不希罕”“五个宁愿”,这是一种 发自肺腑的人生誓言, 是一种淡泊致 远的清贫境界, 更是一种积极昂扬的 人生态度。

《在狱致全体同志书》, 这是方志敏给赣东北、闽北、皖赣、皖南各负 责同志的一封未能发出去的信。在信 的结尾, 他深情嘱托道:“同志们!十 分亲爱的同志们! 永别了! 请你们 努力吧!……你们能够为党工作, 为 党斗争,那是十分宝贵的。”方志敏真 正践行了自己的诺言:“一个共产党 员,应该努力到死!奋斗到死!”“我 们活着不能与草木同腐, 不能醉生梦 死,枉度人生,要有所作为。”方志 敏以实际行动践行了对党的事业的 无限忠诚。

生命升华为正义事业献身是牺牲者人格 升华的过程,它使精神永存。正所谓: “死得其所、重于泰山”。这种生死态 度, 将对生命价值的追求延展到人生 最后的时刻。方志敏对中国的光明前 景充满期待, 他坚信共产主义事业必 定成功。狱中, 方志敏曾“坦告”国 民党江西省党部书记俞伯庆:“我们 军事是暂时失败, 政治上是不会失败 的。我们一定会胜利, 共产主义一定 要在中国实现的。”

方志敏在生命最后历程里以手 中的笔为战斗武器。笔端所流淌的 是对未来中国的热切期盼。他坚信, “中国一定有个可赞美的光明前途。” 他以“今日的失败, 安知不是明日更 大成功之要素”的远大目光, 断言中 国的光明前景:“到那时,到处都是 活跃的创造, 到处都是日新月异的进 步, 欢歌将代替了悲叹, 笑脸将代替 了哭脸, 富裕将代替了贫穷, 康健将 代替了疾苦, 智慧将代替了愚昧, 友 爱将代替了仇杀, 生之快乐将代替了 死之悲哀, 明媚的花园, 将代替了凄 凉的荒地!”习近平曾称《可爱的中 国》等作品“无不饱含赤子之心、挚 热真情, 融进了生命中最为强烈的感 情,鼓舞一代代人的报国情。”

生与死是一个问题不可分割的两方面。死是对生的否定, 意味着生命的终结, 同时又是生命的升华, 产

生的是激励后来人更加努力奋斗的精神。方志敏说:“我们虽在狱中, 总是祈祷着你们的胜利和成功! ”“假

如我还能生存, 那我生存一天就要为中国呼喊一天;假如我不能生存——死了, 我流血的地方, 或者我瘗骨

的地方, 或许会长出一朵可爱的花来, 这朵花你们就看作是我的精诚的寄托吧!在微风的吹拂中, 如果那朵

花是上下点头, 那就可视为我对于为中国民族解放奋斗的爱国志士们在致以热诚的敬礼;如果那朵花是左右

摇摆, 那就可视为我在提劲儿唱着革命之歌, 鼓励战士们前进啦!”这种“精神的寄托”,正是方志敏“先天下之忧而忧, 后天下之乐而乐”伟大人格的真切表达、为民奋斗风范的完美诠释、甘洒热血崇高境界和革命乐观主义精神的生动写照。方志敏的生死情怀, 深深植根于中华民族对崇高人格的修身砥砺、对人文气节的顶礼膜拜、对凛然正气的择善坚守、对完美境界的心灵皈依。从探寻方志敏的生死情怀出发, 我们不难悟出:当年革命走到低谷时,共产党是怎样起死回生的?

1940 年,在重庆的叶剑英读到辗转而至的方志敏文稿, 感慨万千, 奋笔写下了气势恢宏、荡气回肠的七言绝句《看方志敏同志手书有感》:“血染东南半壁红, 忍将奇绩作奇功。文山去后南朝月,又照秦淮一叶枫。”表达了对方志敏的无限怀念和崇敬。方志敏虽已离我们远去, 但他的生死情怀作为他人生观、价值观的一个有机组成部分, 也成为了他留给我们的一份珍贵遗产。在这份遗产中, 我们感受到了一个伟大唯物主义者坚韧不拔、奋发有为的高洁追求, 一身正气、光明磊落的政治本色。

关注SCI论文创作发表,寻求SCI论文修改润色、SCI论文代发表等服务支撑,请锁定SCI论文网!

文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/shizhenglunwen/34071.html