摘要:应用化学沉淀法处理水环境中荧光有机污染物时,采用硫酸铵((NH4)2SO4)作为主要沉淀剂,加入预处理后的水样中,进行化学沉淀反应,通过静置和离心将沉淀物与水溶液分离,将调整后的水样静置沉淀1 h,以便沉淀物形成并沉淀。将形成的沉淀物经过滤器分离,并将澄清液与固体分开,获取处理后的水样,自动记录荧光强度数据,并生成荧光光谱图,注入总有机碳分析仪(TOC分析仪)中,测量样品中的有机物含量,结合荧光强度检测结果,综合评估水样的整体处理效果。实验结果表明,运用化学沉淀法之后大部分污染物去除率都超过了80%,并且去除率均保持在相对稳定的水平,没有出现明显的波动。这说明基于化学沉淀法的水环境荧光有机污染物处理方法的效果较为显著,可以在不同条件下对多种类型的荧光有机污染物进行有效去除,具有广泛的适用性。

关键词:化学沉淀法,水环境,荧光有机污染物,污染物处理,甲醇色谱仪

0引言

在众多污染物中,荧光有机污染物因其独特的化学性质和生物毒性,对水环境和生态系统构成了不容忽视的威胁。这类污染物不仅具有强烈的光致发光特性,容易在环境中积累并持久存在,而且能够通过食物链的传递影响生物体的健康,甚至对人类产生潜在的健康风险[1]。鉴于荧光有机污染物的严重性和复杂性,探索新型、高效的水处理技术,对于保障水环境的安全和生态系统的健康具有重要意义。化学沉淀法作为一种经典的废水处理方法,在水处理领域具有广泛的应用。其基本原理是通过向废水中添加可溶性化学物质,它们可以与污水中的离子型污染物进行反应,形成不溶解的化合物”,实现分离。该法操作简便,费用低,处理效果好,因此在水处理领域得到了广泛的应用。近年来,随着化学沉淀法技术的不断发展与完善,其在处理荧光有机污染物方面也展现出了广阔的应用前景。通过选择合适的沉淀剂,优化反应条件,化学沉淀法能够实现对荧光有机污染物的高效去除。同时,该方法还具有处理过程简单、操作方便、易于大规模应用等优点,为荧光有机污染物的治理提供了新的思路和方法。

1实验所需仪器和试剂

1.1仪器

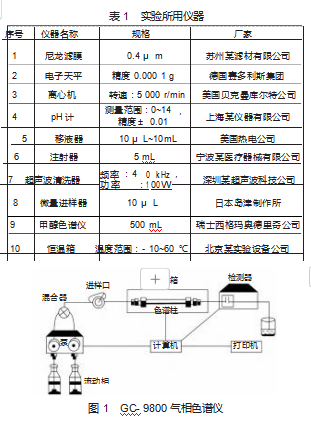

实验中所需要的仪器名称、规格以及厂家,如表1所示.

甲醇色谱仪为瑞士西格玛奥德里奇公司的GC-9800气相色谱仪,如图1所示。

1.2试剂

1)甲醇(色谱级):纯度要求达到99.9%以上,作为主要的溶剂和分析对象。

2)0.020 g/10 ml的氯化钠溶液,3.0x 102movL的盐酸溶液。

3)三氯甲烷(CHCIb):作为萃取剂,用于从水样中提取有机污染物。

4)10%的氢氧化钾溶液,用于中和酸性样品,无水硫酸钠(Na.SO,)用于去除萃取液中的水分。

2水样采集

荧光有机污染物选取了河道水环境中常见的污染物:多环芳烃中的苯并[a]芘和萘,荧光增白剂2-苯并唑基和苯乙烯,工业废水排放的罗丹明B和荧光黄,常见农药噻菌灵[3]。具体水样采集方案如下:

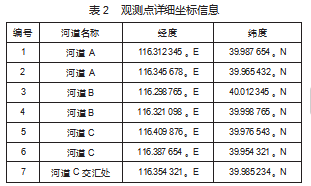

选取某区域内三条具有不同水源背景的城市河道作为研究主体。设立了7个固定的采样点作为长期观测点[4]。这些采样点的具体地理位置已经通过经纬度坐标进行了精确标识。详细坐标信息如表2所示。

以1~3 d的间隔对选定的观测点进行水样采集。采集后的水样首先经过0.4μm尼龙滤膜过滤,确保水样的纯净度。随后,向水样中加入适量的氯化钠,并使用3.0×10-2 mol/L的HCl溶液调节pH至6.0。紧接着,利用注射器快速注入含有55μL三氯甲烷的萃取剂,并用轻微的振动来形成乳浊液。在超声处理2 min后,通过离心分离收集萃取剂相。水样及污染物溶液在实验室中迅速分析,并储存在4℃的黑暗环境中,以确保其稳定性[5]。背景荧光光谱在采集后1 h内检测,而污染物溶液则在8 h内完成检测。

3基于化学沉淀法的处理方法

为了降低水环境中荧光有机污染物的浓度,采用化学沉淀法进行处理。主要处理过程如下:

1)根据荧光有机污染物的种类和特性,选择合适的化学沉淀剂。采用硫酸铵((NH4)2SO4)作为主要沉淀剂,用于去除荧光有机污染物中的苯并[a]芘、萘、2-苯并唑基和苯乙烯,制备化学沉淀剂时,要严格按照操作规程进行,确保沉淀剂的纯度和浓度[6]。

2)将制备好的(NH4)2SO4加入预处理后的水样中,进行化学沉淀反应,添加氢氧化钠(NaOH)将水质的pH值调节到8.0,以利于苯并[a]芘、萘、2-苯并唑基和苯乙烯反应形成不溶性硫化物。

3)通过静置和离心将沉淀物与水溶液分离。离心速度为200 r/min,离心时间为30 min,确保沉淀剂与污染物充分反应[7]。将调整后的水样静置沉淀1 h,以便沉淀物形成并沉淀。将形成的沉淀物经过滤器分离,并将澄清液与固体分开,获取处理后的水样。在分离过程中,要注意避免沉淀物的再次溶解或分散[8]。收集到的沉淀物要进行适当的处理,如干燥、固化等,以便于后续处置或资源化利用。

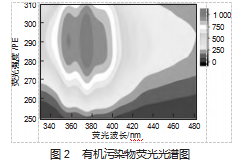

4)从处理后的水样中取适量样品,放在荧光比色皿中,将荧光比色皿放入荧光分光光度计中,开始测量,自动记录荧光强度数据,并生成荧光光谱图,如图2所示。

5)将处理后的样品注入总有机碳分析仪(TOC分析仪)中,测量样品中的有机物含量,比较处理前后水样的有机物含量变化,评估处理效果[9]。结合荧光强度检测结果,综合评估水样的整体处理效果。

6)经处理后的水,如符合排放标准或再利用,则可排入环境,或作为生产回收之用。在排出或回用之前,应重新测试水质,以保证达到相应的标准及要求[10]。对于不满足要求的水样,需要继续进行处理。

4实验结果分析

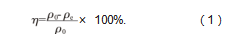

本实验旨在通过化学沉淀法处理含有荧光有机污染物的水样,比较处理前后水样的有机物含量变化,以评估化学沉淀法对该类污染物的处理效果,并计算有机物去除率,公式为式(1):

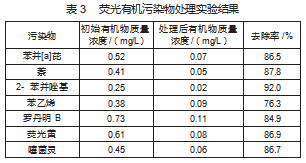

式中:ρ0为处理前水样中的荧光有机物质量浓度;ρe为处理后水样中的荧光有机物[11]。处理前后荧光有机物含量变化及去除率,如表3所示。

根据表3可知,化学沉淀法对于荧光增白剂、苯乙烯、罗丹明B、荧光黄和噻菌灵等其他类型的荧光有机污染物同样有效。大部分污染物的去除率都超过了80%,并且各种荧光有机污染物的去除率均保持在相对稳定的水平,没有出现明显的波动[12]。这说明化学沉淀法的处理效果较为稳定,可以在不同条件下对多种类型的荧光有机污染物进行有效去除。

5结语

基于化学沉淀法的水环境荧光有机污染物处理研究,不仅为水质净化领域提供了有效的技术手段,也为应对水环境污染问题提供了新的视角。随着环保意识的增强和技术的不断进步,期待化学沉淀法能在更广泛的范围内得到应用,为保护水环境、维护生态平衡贡献更大的力量。

参考文献

[1]梁凤,苗娟,周新全,等.氮掺杂碳阳极电化学处理水中难降解有机污染物研究进展[J].化工新型材料,2024,52(3):60-65.

[2]张伟军,张彧,潘思逸,等.污泥处理过程中毒害有机污染物的迁移转化规律与毒性效应[J].安全与环境工程,2022,29(2):183-198.

[3]周昀,马挺,陈飞,等.饮用水深度处理中三维荧光有机物的特性分析[J].海河水利,2024(5):115-119.

[4]何歆逸,姚倩倩,焦伟,等.水体中天然有机物与新污染物的相互作用及环境影响研究进展[J].环境科技,2024,37(4):65-69.

[5]程鸿梅,郭诗文,顾佳丽,等.基于论证探式教学模式的高中化学教学——用化学沉淀法去除粗盐中的杂质离子[J].化学教育(中英文),2024,45(5):100-108.

[6]Zhang F,Yang G,Wang S.Effects of organic contaminants on arbus-cular mycorrhiza formation:A meta-analysis[J].Applied Soil Ecology,2024,199105425-.

[7]杨雨新,王琪,朱凝,等.长安八水有机污染物动态分布及对渭河干流水环境的影响[J].环境科学导刊,2023,42(3):79-86.

[8]周通,任旭阳,王晨阳,等.生物炭/光催化复合材料去除水环境有机污染物研究进展[J].化学试剂,2024,46(5):53-62.

[9]李璐璐,李洋铭,陈昌照,等.化学氧化技术在某渣场氯代挥发性有机物污染土壤修复中的应用研究[J].低碳世界,2024,14(4):1-3.

[10]戴昕,俞洁,方鹿跃,等.多重污染源叠加影响下的河网地区水环境荧光有机污染物溯源[J].现代工程科技,2022,1(7):104-108.

[11]王志勇,王晶,冯文彦,等.高锰酸钾对污水中有机污染物去除效果研究[J].山西建筑,2024,50(9):96-98.

[12]郝娜娜,黄剑,汪力,等.柔性可循环使用复合SERS基底检测有机污染物的研究进展[J].化工技术与开发,2024,53(4):50-55.

文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/ligonglunwen/80680.html