摘要:污水处理过程产生大量温室气体,在“双碳”战略实施的背景下,开展污水厂运行阶段碳排放核算体系构建及碳排放因素研究具有重要意义。本文以某0.2×104 t/d城镇污水厂为研究对象,基于“水-能-碳”关联系统构建了污水厂碳排放核算体系,并以污水COD去除率、TN去除率、SS去除率、进水碳氮比、进水碳磷比为影响因素,探析了不同工况对碳排放量的影响。结果表明,污水厂日均碳排放量达18 682.81 kg CO2,污水COD去除率、TN去除率、SS去除率均与碳排放量呈正向弱相关,而进水碳氮比、进水碳磷比与碳排放量呈负向弱相关。“水-能-碳”关联系统视角下的碳排放核算体系能够较好识别污水厂运行阶段碳排放动态变化规律,为污水厂的节能减排提供科学的依据。

关键词:污水处理,碳排放,水-能-碳,动态变化

0引言

城镇污水厂是保护城市水生态环境和保障居民健康的重要基础设施,承担着居民生产和生活污水的收集、处理、再生利用等功能[1]。污水厂在污染物降解过程中不仅消耗电能和化学品,还会大量产生和直接排放CH4、N2O等温室气体,因此污水厂是不可忽视的碳排放源[2-3]。近年来,国内外学者基于不同视角对污水厂碳排放问题展开研究,但大多数研究侧重于碳排放量估算[4-5]。实际上,污水厂碳排放过程是动态变化的,与处理过程中污水流动、能源消耗相互耦合、高度关联,也与污水进出水水质、工况条件等密切相关[6]。因此,如何厘清水资源、能源消耗、碳排放三者关系,构建新型碳排放核算体系,揭示污水组分特征与碳排放量动态变化之间的规律,是未来实现污水厂节能减碳的关键。

本研究以句容市某城镇污水厂为例,基于“水-能-碳”视角构建碳排放核算体系,结合污水厂进出水水质、污水处理量、耗电量、药剂使用量等相关数据进行碳排放核算,并以COD去除率、TN去除率、SS去除率、进水碳氮比、进水碳磷比为碳排放影响因素,探究各因素与碳排放动态变化之间的规律,通过相关性分析找出影响污水厂碳排放的关键因子。以期为污水厂资源节约、碳减排决策与实施提供实践参考。

1污水处理厂概况

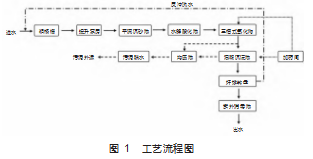

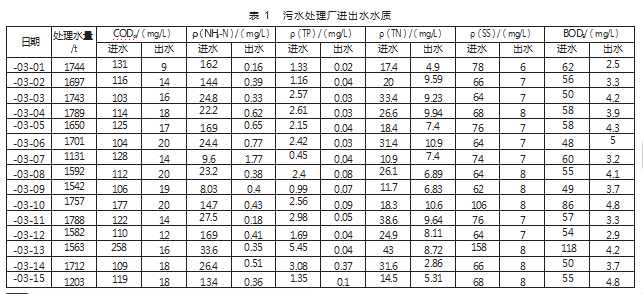

案例污水处理厂位于句容市某城镇,主要用于生活污水的处理,处理规模为0.2×104 t/d,工艺采用三沟式氧化沟+深度处理(絮凝沉淀池+纤维转盘+紫外消毒),完整的工艺流程图如图1所示。案例水厂15 d的进出水水质如表1所示,出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918—2002)一级A标准。水厂补充碳源为醋酸钠、混凝阶段所用的药剂为聚合氯化铝(PAC)、污泥脱水阶段所使用的脱水剂为阳离子型聚丙烯酰胺(CPAM)。

2污水处理厂碳排放核算方法

2.1核算边界的确定

污水处理过程中涵盖一系列机械、生化处理过程,这些过程不仅会形成CH4类、N2O类直接碳排放,还会通过消耗能源(电能、物料能)来间接碳排放,进而在微尺度上造成污水流动、能源消耗、碳排放三者相互关联、相互影响,形成“水-能-碳”关联系统[7],“水-能-碳”关联系统示意图如图2所示。基于“水-能-碳”关联系统,以污水流动为主路径,在主路径上根据是否需要电力支持、药剂使用关联能源消耗路径,由能源路径确定间接碳排放边界,同时根据是否产生CH4类、N2O类等温室气体确定碳直接排放的边界。

2.2碳排放量计算公式

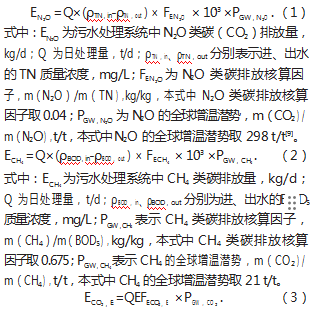

基于《城镇污水处理厂污染物去除协同控制温室气体核算技术指南》,结合上文“水-能-碳”关联系统,本文碳排放核算分成直接碳排放核算、间接碳排放核算两部分进行[8],直接碳排放核算主要包括污水脱氮除磷过程中CH4类碳排放、N2O类碳排放,其计算公式如式(1)、式(2)所示;间接碳排放核算包括污水处理系统中电耗能碳排放、药剂耗能碳排放,具体计算过程如式(3)、式(4)所示。

3污水处理厂碳排放影响因素分析

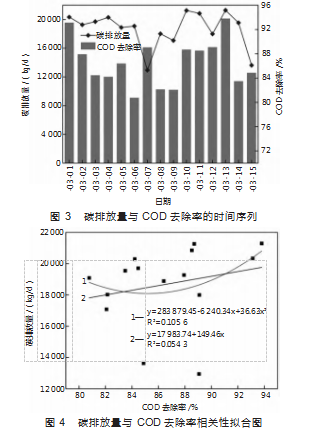

3.1 COD去除率对碳排放的影响

COD去除率是表征污水中有机污染物降解程度的重要指标,有机物降解过程产生CH4、N2O类温室气体。图3为污水厂全流程碳排放量与COD去除率的时间序列。由图3可知,COD去除率范围为80.77%~93.80%,去除率变化范围较小,平均去除率为86.58%。在监测周期内,碳排放量与COD去除率具有较为一致的变化趋势,当碳排放量保持较高阶段时,COD去除率呈现上升趋势。反之,COD去除率呈现出下降的趋势。为研究两者的相关性,对监测周期内的碳排放量与COD去除率进行相关性研究,其结果如图4所示。从图4中可看出,线性拟合、多项式拟合结果均显示出碳排放量与COD去除率呈一定程度正相关性,但拟合程度均不高,线性拟合相关系数R2为0.054 3、多项式拟合相关系数R2为0.105 6。导致这种现象的主要原因可能是有机物降解是过程化的,部分有机物在降解前期阶段可直接变成温室气体释放到空气中,而剩余部分则溶于水中,在较长的周期内才能被释放[10]。

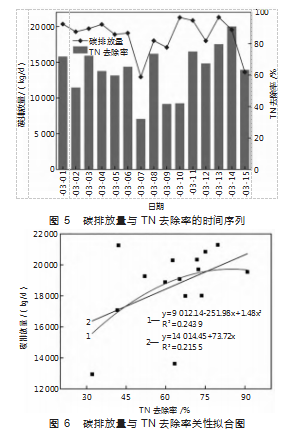

3.2 TN去除率对碳排放的影响

污水中的TN主要通过硝化作用、反硝化作用去除,硝化反应、反硝化反应过程中均产生N2O类温室气体,TN去除率因而会影响污水厂的碳排放量。图5为污水厂全流程碳排放量与TN去除率的时间序列。由图5可知,TN去除率范围为32.11%~90.95%,去除率变化幅度较大,平均去除率为63.32%。在监测周期内,随着TN去除率波动,碳排放量随之波动,在一定时间内,TN去除率上升,与之对应的碳排放量显著增加,TN去除率与碳排放量存在一定的相关性。通过对TN去除率与碳排放量进行线性拟合、多项式拟合分析,分析结果如图6所示,由图6可知,两者确实存在一定的正相关性,线性拟合后的相关系数R2为0.211 5、多项式拟合后的相关系数R2为0.243 9,相关性程度均不高。TN去除率与碳排量呈现相关性,但相关性程度不高的原因硝化过程容易造成亚硝酸盐积累[11],降低反硝化速率,进一步造成一氧化氮和氧化亚氮的积累无法释放[12],从而使得N2O类温室气体排放量处于较低水平。

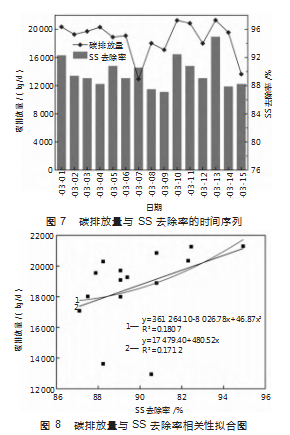

3.3 SS去除率对碳排放的影响

污水悬浮物中含有一定的有机物,有机物的去除与碳排放之间有一定的相关性,除此以外,拦截悬浮物需要利用机械设备,设备的耗电同样对碳排放有影响。图7为污水厂全流程碳排放量与SS去除率的时间序列,由图7可知,SS去除率维持在87.10%~94.94%,SS平均去除率为89.82%,去除效果明显。在一个监测周期内,总体上碳排放量与SS去除率呈现出相似的变化趋势,当SS去除率波动时,碳排放量也随之波动,且SS去除率波动较大时,碳排放量变化显著增加。为进一步研究两者的相关性,将碳排放量与SS去除率进行了线性拟合、多项式拟合,拟合结果如图8所示。如图8所示,线性拟合、多项式拟合结果均显示碳排放量与SS去除率有一定的相关性,线性拟合相关系数R2为0.171 2、多项式拟合相关系数R2为0.180 7。当进水SS浓度较低时,SS去除率高表明有机物降解程度高、悬浮物拦截效率高,易产生温室气体。然而当进水SS浓度较高时,即使SS去除率较高,但高浓度悬浮物使得水体浑浊,浑浊的水体溶解氧扩散困难[13],影响污泥系统中微生物呼吸作用,造成温室气体生成量减少。

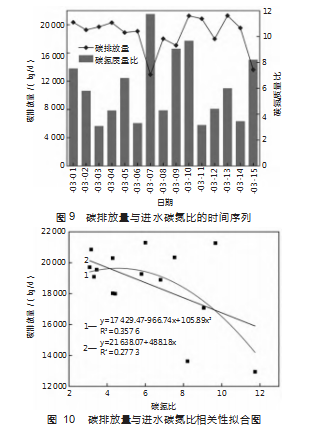

3.4进水碳氮比对碳排放的影响

进水碳氮质量比直接影响污水中微生物的生长与繁殖,从而降低污染物去除效果,进而对碳排放量产生影响。图9为污水厂全流程碳排放量与进水碳氮质量比的时间序列,由图可知,进水碳氮质量比范围为1~11.74,进水碳氮质量比波动较大,平均进水碳氮质量比为6.05。在监测周期内,碳排放量与进水碳氮质量比呈现出相反的变化趋势,在碳排放量较高时,进水碳氮质量比呈现下降趋势;在碳排放量较低时,进水碳氮质量比呈现上升趋势。从图10中可看出,总体上碳排放量与进水碳氮质量比呈现负相关性,线性拟合的相关系数R2为0.277 3,多项式拟合相关系数为0.357 6。导致上述现象的主要原因是进水碳氮质量比越高,污水处理系统中的碳源越充足[14],微生物的营养环境越好,微生物的內源呼吸作用就越强,CH4、N2O类温室气体产生量就越多。

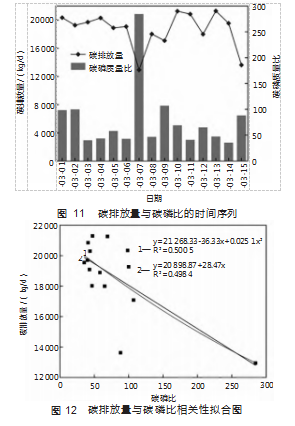

3.5进水碳磷比对碳排放的影响

活性污泥的除磷性能受到进水碳磷比影响,活性污泥系统除磷性能越强,反硝化反应程度越高,有机磷的降解效率越高,也越容易产生温室气体。图11为污水厂全流程碳排放量与进水碳磷质量比的时间序列,由图可知,进水碳磷质量比范围为1~284.44,进水碳磷质量比波动较大,平均进水碳磷质量比为77.83。在监测周期范围内,随着碳磷质量比的增加,与之对应的碳排放量呈下降趋势,反之,碳排放量则呈现上升趋势。从图12中可以看出,无论是线性拟合还是多项式拟合,总体上碳排放量与进水的碳磷质量比呈现出负相关,其中线性拟合相关性相对较低(R2=0.498 4),多项式拟合相关性相对较高(R2=0.500 5)。导致上述现象的主要原因是当碳源充足时,低碳磷质量比有利于富集聚磷菌,聚磷菌通过反硝化达到除磷的效果,有利于温室气体的释放;而高碳磷质量比时,聚磷菌难富集,且活性较低,不能利用外部能量合成所需的PHA[15],从而致使除磷性能较差,反硝化程度较低,温室气体释放量较低[16]。

4结论

本文基于“水-能-碳”关联系统计算了某城镇污水厂15 d内运行阶段碳排放情况,结合水质参数对监测期内碳排放动态变化规律及相关性进行了分析,得出如下结论:

1)污水处理运行阶段中COD去除率、TN去除率、SS去除率一定程度上均能影响污水厂的碳排放量,影响大小依次为TN去除率>SS去除率>COD去除率;进出水浓度差能通过影响去除率变化来影响碳排放量,因此在保证出水标准不变的前提下,进水端设置严格进水标准或采取节水措施有利于实现污水厂的节能减排。

2)污水处理运行阶段中进水碳氮质量比、进水碳磷质量比通过影响污水的脱氮除磷效果进而影响碳排放量,影响大小依次为进水碳磷质量比>进水碳氮质量比;针对不同的进水水质参数,统筹协调脱氮与除磷的竞争关系,控制总体碳氮比、碳磷比,不盲目追求更高的去除效果,有利污水厂的低碳运行。

参考文献

[1]Lu J.Carbon footprint and reduction potential of Chinese wastewater treatment sector[J].University of Science and Technology of China,2019.

[2]贺珊珊,陈红芳,刘海燕,等.城镇污水处理厂碳排放核算标准现状分析与比较[J].给水排水,2024,60(7):169-174.

[3]蒋富海,王琴,张显忠,等.城镇污水处理厂碳排放核算及减碳案例分析[J].给水排水,2023,59(2):42-49.

[4]张惠.城镇污水处理行业低碳技术研究现状与发展趋势分析[J].净水技术,2024,43(7):1-9.

[5]付加锋,冯相昭,高庆先,等.城镇污水处理厂污染物去除协同控制温室气体核算方法与案例研究[J].环境科学研究,2021,34(9):2086-2093.

[6]余娇,赵荣钦,肖连刚,等.基于“水—能—碳”关联的城市污水处理系统碳排放研究[J].资源科学,2020,42(6):1052-1062.

[7]王建华,朱永楠,李玲慧,等.社会水循环系统水—能—碳纽带关系及低碳调控策略研究[J].水利发展研究,2023,23(9):56-65.

[8]涂倩倩,沈鹏飞,刘鸣燕,等.城镇污水处理厂碳排放核算方法及特征[J].净水技术,2024,43(6):52-62.

[9]张茜,李登,叶志成,等.基于“水-能-碳”关联系统的城镇污水处理厂碳排放研究[J].安徽化工,2024,50(3):113-116.

[10]Abulimiti A,Wang X,Kang J,et al.The trade-off between N2O e-mission and energy saving through aeration control based on dynamic simulation of full-scale WWTP[J].Water Research,2022,223:118961.

[11]Mannina G,Capodici M,Cosenza A,et al.Nitrous oxide emission in a University of Cape Town membrane bioreactor:the effect of carbon to nitrogen ratio[J].Journal of cleaner production,2017,149:180-190.

[12]Bao Z,Sun S,Sun D.Assessment of greenhouse gas emission from A/O and SBR wastewater treatment plants in Beijing,China[J].In-ternational Biodeterioration&Biodegradation,2016,108:108-114.

[13]张翔宇,范业弘,朱晗彬,等.城镇中小规模污水处理厂碳排放分析及碳削减对策[J].环境科学,2024.

[14]冯浩,韩芸,周梦雨,等.低碳氮比低运行负荷污水处理厂碳排放特征[J].中国给水排水,2024.

[15]彭赵旭,王炬,娄天宇,等.进水碳磷比对SBR系统污泥沉降及脱氮除磷性能的影响[J].郑州大学学报(工学版),2022,43(6):77-82.

[16]郑少奎,罗焇湝.EBPR工艺污泥中聚磷菌多样性与除磷潜力评价方法[J].环境科学研究,2022,35(10):2338-2347.

文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/ligonglunwen/80152.html