SCI论文(www.lunwensci.com):

摘要:了解新建燃料制氢气联合装置的职业病危害情况,通过对职业卫生现场调查、各岗位(班长、气化外操和净化外操)人员工作日写实及作业现场职业病危害因素检测结果的综合分析,确定了煤尘/石油焦粉尘、硫化氢、氨、一氧化碳和噪声是岗位人员接触职业病危害的防治重点。关注对煤尘/石油焦粉尘、硫化氢、氨和一氧化碳的防护,加强噪声治理,以降低岗位人员接触强度成为今后职业病危害防治的首要任务。

关键词:煤制氢;职业病危害;防治重点;噪声

0引言

随着某石化企业产品质量的显著提升,炼油生产对氢气的需求也大幅增长。据预测,至2025年,在全面执行油品质量升级标准的情况下,总的氢气需求量将达30万m3/h(标准态)。新建燃料制氢气联合装置将有效降低制氢成本,具备较高的经济效益。本文针对新建燃料制氢气联合装置展开职业卫生现场调查,明确职业病危害防治的关键环节,为后续日常管理提供科学依据。

1对象与方法

1.1对象

新建燃料制氢气联合装置主要由气化装置(原料研磨制浆系统、气化和排渣系统、合成气洗涤和灰水处理系统)和净化装置(耐硫变换系统、酸性气体脱除系统、甲烷化系统、丙烯制冷系统和压缩系统)组成,联合装置规模达到10.0万m3/h(标准态)的工业氢气。

1.2方法

1.2.1职业卫生现场调查

根据新建燃料制氢气联合装置在运行正常状态下的总体布局、生产工艺流程、原辅材料、职业病危害防护设施、个体防护用品、职业病危害因素种类及时空分布等方面进行职业卫生现场调查。

1.2.2工作日写实

通过岗位写实表,对班长、气化外操和净化外操岗位人员工作内容进行了详实记录,同时识别并记录各作业点所暴露的职业病危害因素种类及其接触时间,并详述相应作业点所采取的职业病危害防护设施。

1.2.3职业病危害因素检测

依据我国现行职业病危害因素检测规范[1-3],针对新建燃料制氢气联合装置的化学有害因素[4]、物理因素[5]等进行现场定点与岗位个体检测。

2结果

2.1职业卫生现场调查

2.1.1总体布局

(1)平面布局

新建燃料制氢气联合装置建设在某石化企业北侧预留空地上,联合装置分为气化装置和净化装置。其中,气化装置位于南侧,从南到北依次为原料研磨制浆系统、气化和排渣系统、合成气洗涤和灰水处理系统;净化装置位于北侧,设有南北两列,南列为耐硫变换系统、酸性气体脱除系统和甲烷化系统,北列为丙烯制冷系统和压缩系统。

(2)设备布局

新建燃料制氢气联合装置设备布置时,除考虑工艺流程方便的原则外,还充分考虑毒物、热量的扩散原理,将可能放散热和有害气体的设备(如气化炉、变换炉、汽提塔等)布置在装置建筑物的较高层面。同时,产生噪声较大的输料泵、压缩机等设备则布置在装置的底层,并采取了减振和隔声措施。

2.1.2生产过程中存在的职业病危害因素

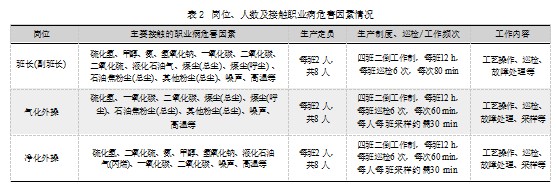

从生产工艺和功能上分为气化装置和净化装置[6],气化装置在气化过程中主要存在的职业病危害因素为硫化氢、一氧化碳、二氧化碳、煤尘(总尘)、煤尘(呼尘)、其他粉尘(总尘)、石油焦粉尘(总尘)、噪声、高温等;净化装置在净化过程中主要存在的职业病危害因素为硫化氢、二氧化硫、氨、甲醇、氢氧化钠、液化石油气(丙烯)、一氧化碳、二氧化碳、噪声、高温等。具体工作场所职业病危害因素及分布情况如表1所示,岗位、人数及接触职业病危害因素情况如表2所示。

2.1.3职业病危害防护设施及应急救援设施调查

(1)防尘

①在原料煤的输送、破碎和转运过程中,诸如皮带落料处、进料处以及破碎机等部位,均存在煤粉尘的飞扬现象。为确保降低各设备所散发粉尘,配备了相应的除尘系统。此类系统选用机械振动式除尘机组,并以机械振动方式进行清灰。经过过滤的含尘空气将得以排放。②皮带落煤处安装有集气罩和除尘器。在集气罩底部与皮带之间设置了由软质橡胶制成的挡煤帘,使其与集气罩和除尘器紧密接触,从而有效遏制粉尘在皮带两侧及集气罩尾部的外溢。集气罩内部在风机的作用下形成负压区。

(2)防毒

①联合装置采用露天布局,以框架结构为主,有利于自然通风对有毒物质进行稀释扩散。②含有毒介质的采样点配备密闭采样器,防止有毒物料的泄漏对操作人员造成危害。在整个采样过程中,介质始终保持密闭状态,确保挥发性介质不直接排放至大气环境,同时避免采样人员接触挥发性介质。

(3)防噪声

对噪声值较高的设备,已实施相应的降噪措施,如增设消声器等;在压缩机底部安装隔振垫,以奠定防振基础;管路配备防喘振装置并安装消声器;压缩厂房采取集中布局,设置封闭式隔声厂房。此外,放空口处增设消声器以降低放空噪声。

(4)防高温低温

①联合装置采用开放式露天布局,确保自然通风充足,有助于高温扩散。②反应器等高温设备以及表面温度高于60℃的工艺管道阀门,采用保温层保温。防止人员烫伤和热量损失,保温后的管道及设备表面温度不高于50℃,以减少热辐射和防止接触烫伤。

(5)应急救援设施

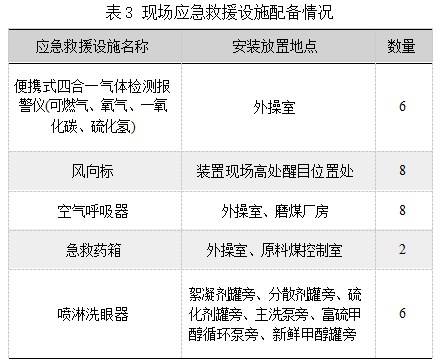

在易发生职业病危害事故及急性中毒的生产场所,根据实际需求,分别配置喷淋洗眼器、应急照明设备、通讯设备,并配备必要的正压空气呼吸器和现场急救药品等,具体如表3所示。

2.1.4个体防护用品调查

个体防护用品主要包括安全帽、防静电工作服、劳保鞋、过滤式防尘毒面具及滤毒盒、防尘口罩、防噪声耳塞、防护眼镜、防酸碱手套及棉线手套等。

2.2职业病危害因素检测结果

2.2.1化学有害因素检测结果

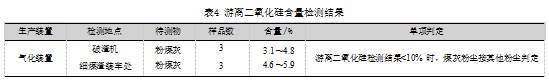

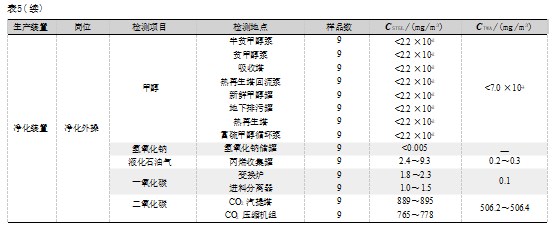

本次化学有害因素检测时联合装置采用的原料为煤,检测结果显示,具体如表4和表5所示。各采样点的各化学有害因素均符合国家职业接触限值要求。煤尘属于高危粉尘;硫化氢、氨、一氧化碳属于高毒物品,在存在高危粉尘或高毒物品的工作场所巡检或维护时,应加强对高危粉尘或高毒物品的防护和管理[7-8]。

2.2.2噪声检测结果

噪声检测结果显示,具体如表6所示。工作现场的高噪声设备较多,如磨煤机、低压工艺冷凝液泵、半贫甲醇泵等都是主要噪声源。在正常生产条件下,磨煤机一楼噪声强度高达98.7 dB(A),同时,班长岗位噪声LEX,40h为88.0 dB(A)和气化外操岗位噪声LEX,40h为86.9 dB(A),均不符合国家职业接触限值要求。

2.2.3高温检测结果

高温检测结果显示,具体如表7所示。气化外操、净化外操岗位高温符合职业卫生接触限值的要求。

2.3职业健康检查结果

针对联合装置涉及接触煤尘、一氧化碳、硫化氢、烯烃、甲醇、噪声等各岗位接触职业病危害因素人员,组织进行了上岗前职业健康检查。检查结果显示,所有岗位人员均参加了上岗前职业健康检查,受检率达到了100%,未发现存在上岗前职业健康检查异常人员。

3讨论

3.1职业病危害防护重点

经职业卫生现场调查、各岗位(班长、气化外操和净化外操)人员工作日写实及作业现场职业病危害因素检测等多方面综合分析,作业场所的化学有害因素已基本得到有效控制。煤尘/石油焦粉尘为原料;硫化氢、氨、一氧化碳在工艺反应过程产生,在巡检和采样过程中,应做好密闭化、尽量避免泄漏,相关岗位人员在进入这些区域时,应佩戴好过滤式防尘毒面具;噪声是联合装置班长、气化外操人员接触职业病危害防治的重点,高噪声作业场所噪声定点检测结果范围为83.7~98.7 dB(A),接触噪声岗位人员噪声LEX,40h为84.0~88.0 dB(A)。高噪声对噪声岗位人员危害与其在噪声作业区域内停留时间密切相关。

联合装置为各噪声暴露岗位配备了3M 1110型防噪声耳塞(NRR值为29 dB,有效降噪值为11 dB)和3M H7P3E型防噪声耳罩(NRR值为25 dB,有效降噪值为9 dB)组合使用。因此,佩戴该型号防噪声耳塞和耳罩组合使用时能有效降低岗位人员接触到的噪声强度至80 dB(A)以下。

3.2建议

建议针对联合装置班长、气化外操和净化外操岗位人员,在确保正常生产不受影响的前提下,进入高噪声作业区域时务必佩戴耳塞和耳罩等个体听力防护用品,并尽量缩短在高噪声作业区域内的工作时间。此外,制定个体防护用品的发放及佩戴管理制度,加大对岗位人员听力保护管理的监督检查力度。同时,在高噪声作业场所应积极采取噪声工程控制措施(隔声、吸声及减振等),从源头上控制噪声的传播。

参考文献:

[1]中华人民共和国卫生部.工作场所空气中有害物质监测的采样规范:GBZ 159—2004[S].北京:人民卫生出版社,2004.

[2]中华人民共和国卫生部.工作场所物理因素测量第8部分:噪声:GBZ/T 189.8—2007[S].北京:人民卫生出版社,2007.

[3]中华人民共和国卫生部.工作场所物理因素测量第7部分:高温:GBZ/T 189.7—2007[S].北京:人民卫生出版社,2007.

[4]中华人民共和国国家卫生健康委员会.工作场所有害因素职业接触限值第1部分:化学有害因素:GBZ 2.1—2019[S].北京:人民卫生出版社,2020.

[5]中华人民共和国卫生部.工作场所有害因素职业接触限值第2部分:物理因素:GBZ 2.2—2007[S].北京:人民卫生出版社,2007.

[6]刘银东,高飞,张艳梅,等.石油焦的生产及石油焦制氢工艺状况[J].石化技术与应用,2012,30(1):93-98.

[7]王铁成.煤气化技术用于高硫石油焦气化制氢分析[J].石油石化物资采购,2022(18):16.

[8]瞿国华,王辅臣.高硫石油焦气化制氢工艺在炼油工业中的发展前景[J].当代石油石化,2010(10):1-6,18.

寻求SCI论文修改润色、SCI论文代发表等服务支撑,请锁定SCI论文网! 文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/ligonglunwen/78608.html