SCI论文(www.lunwensci.com)

摘要 :综合叙述调查区地形地貌、斜坡坡度、工程地 质岩组、斜坡结构类型、土层厚度对地质灾害产生和发展 的影响,并采用综合指数分析方法,选取地形地貌、斜坡 坡度、工程地质岩组、斜坡结构类型、土层厚度、地质灾 害点密度六个调查因子,运用 GIS 软件将调查区划分为若 干个评价单元, 对每个评价单元中的每个调查因子进行赋 值,把不同调查因子按照不同权重比叠加计算每个栅格易 发值,将评价单元在特定的范围内进行归并,将调查区划 分为高易发区、中易发区、低易发区、非易发区四个等级, 以为调查区地质灾害防治工作提供依据。

关键词 :综合指数法,地质灾害,易发性,GIS

地质灾害易发性评价工作内容主要包括地质环境条 件分析、地质灾害成因规律分析、评价体系建立与指标选 取、评价模型选取与计算、结果分析与区划制图等内容。 根据孕灾地质条件调查、地质灾害隐患点调查资料,开展 区域地质灾害易发性评价,将调查区划分为高、中、低和 非四级地质灾害易发性分区。地质灾害易发性评价的方法 有很多,比如信息量模型、证据权法、频率比法等,本文 根据调查区孕灾地质条件、地质灾害特征等因素综合分 析,采用综合指数法作为调查区易发性评价方法。

1 研究区概况

调查区位于江西省南部,赣州市中部,赣江上游。地 貌以中山、低山和丘陵地形为主,山高坡陡,地层复杂, 地质构造发育,降雨集中,人类工程活动强烈,是江西省 地质灾害多发区域之一。历史上时常发生滑坡、崩塌、泥 石流灾害,地质灾害不仅制约区域经济的发展,还严重威 胁当地人民生命财产的安全。为此,在充分了解和认识调 查区地质灾害形成条件的基础上,对调查区进行地质灾 害易发性分析评价, 不仅对是调查区地方经济发展做出贡 献,也是对地方人民生命财产安全的一种保障。

2 地质灾害发育特征

调查区是赣州市地质灾害发生频率较高的区域,地质 灾害发育类型有滑坡、崩塌、泥石流、地面塌陷等。根据 本次调查和调查区已有数据统计, 调查区历年已发生的各 类地质灾害共 659 处,已滑坡(577 处)为主 577 处,其次 为崩塌(76 处)、泥石流(2 处)和地面塌陷(4处)发育较少。 2.1 地形地貌与地质灾害

地形地貌是孕育地质灾害发育的基础,不同类型的地形地貌条件通常孕育出不同类型的地质灾害。其中丘 陵、中低山地貌区主要发育崩塌、滑坡等斜坡类灾害,岗 地和平原地质灾害不发育。通过对调查区各种地貌类型 地质灾害的点密度统计,低丘陵地貌地质灾害点密度最 大为 0.39 处 /km2.其次为高丘陵地貌地质灾害点密度为 0.36 处 /km2.岗地地貌 0.29 处 /km2.河谷冲积平原地貌 0.21处 /km2.低山地貌0.11处 /km2.中山地貌0.10处 /km2. 2.2 斜坡坡度与地质灾害

通过分析研究发现,当斜坡坡度不断增大,斜坡坡面 周围应力卸荷带的范围同样不断增大, 斜坡坡脚应力集中 也相应增大,引发滑坡、崩塌的概率也相应增高。对调查 区已发生的 577 处滑坡在不同坡度范围的分布进行统计。 滑坡主要分布在坡度为25°~ 45°范围的斜坡上,占总 滑坡数的 77.99%, 其次为 45 ~ 55°和 15 ~ 25°范围内, 分别占比 9.71% 和 8.32%,其他范围分布极少。对调查区 已发生的 76 处崩塌在不同地貌的分布进行统计,坡度大 于 65°的崩塌占总数的 15.79%,为陡崖地貌 ;坡度介于 25°~ 65°之间的崩塌占总数的 80.26%,为陡坡地貌 ; 坡度小于25°的崩塌不发育, 为缓坡地貌。

2.3 工程地质岩组与地质灾害

受地层岩性等区域地质环境条件的影响,调查区内地 质灾害种类多样,崩塌、滑坡、泥石流、地面塌陷等均有, 种类较齐全。地质灾害活动与岩土类型、性质、结构具有 特别密切的关系, 岩土体类型影响着地质灾害的活动性。

崩塌。在区内分为两类,包括岩质崩塌和土质崩塌 ; 岩质崩塌主要发生在红色碎屑岩、节理裂隙发育的变质岩 区,土质崩塌,主要发生在岩浆岩、变质岩发育区,以小 型崩塌为主。

滑坡。滑坡发生的岩土类型比较多,主要有四类 :一 是坚硬岩组花岗岩、变质岩区,表层发育厚度不等的风化 残积层,滑坡数量多,以小型滑坡为主,大中滑坡比较少 见 ;二是软弱红色岩系,属白垩系全风化砂砾岩,三是软 弱层状碎屑岩或软硬相间的层状碎屑岩,以二叠系、三叠 系、泥盆系为主 ;四是风化花岗岩,因岩石风化强烈,风 化层厚度 5m ~ 20m不等 ;五是厚层状变质岩,以寒武系 为主, 岩性为长石石英砂岩、板岩、硅炭质板岩夹石煤层。

2.4 斜坡结构类型与地质灾害

斜坡结构类型影响着崩塌、滑坡地质灾害的活动性。 斜坡结构类型分为顺向斜坡、斜向斜坡、横向斜坡、逆向 斜坡、块状结构斜坡以及近水平向层状斜坡,根据调查区崩塌、滑坡地质灾害统计,土质斜坡地质灾害点有 197 处 ;岩土混合斜坡地质灾害点有 254 处 ;岩质斜坡地质 灾害点有208 处。土质斜坡中碎石类结构斜坡地质灾害点 有 49 处,占总灾害点数 7.44% ;黏性土类斜结构斜坡地 质灾害点有 148 处,占总灾害点数 22.46% ;岩土混合斜 坡地质灾害点有 254 处,占总灾害点数 38.54% ;岩质斜 坡中横向结构斜坡有 24 处,占总灾害点数的 3.64% ;近 水平层状结构斜坡地质灾害点有 9 处,占总灾害点数的 1.37% ;逆向结构斜坡地质灾害点有 32 处,占总灾害点数 的4.86% ;顺向结构斜坡地质灾害点有 75 处,占总灾害点 数的 11.38% ;块状结构斜坡地质灾害点有27 处,占总灾 害点数的4.10% ;斜向结构斜坡地质灾害点有41 处,占总 灾害点数的 6.22%。

2.5 土层厚度与地质灾害

调查区地质灾害类型主要分为崩滑流类型以及少数 的地面塌陷, 在崩滑流地质灾害发育影响条件中松散覆盖 层(含全风化层) 厚度是其发育的重要影响要素。一是土 层相较于下部基岩物理力学性质本身较差,其自身结构 松散, 抗滑能力差 ;二是其松散孔隙在强降雨等状况下更 易下渗,物理力学性质下降明显,容易产生滑动 ;三是区 内主要岩土体为碎屑岩、变质岩及花岗岩类,其覆盖层较 薄,人工切坡往往先对其进行扰动,从前文地质灾害发育 特征分析, 崩滑流地质灾害主要控滑结构面或土层层内错 动或基覆界面滑动, 故合适的土层厚度是地质灾害发育的 重要影响因子。

3 评价方法

根据研究区域地质灾害现状,本文采用综合指数法对 研究区进行地质灾害易发性评价, 主要步骤为 :①根据地 质灾害形成及发生的内在和外在因素分析, 结合区域环境 条件和人为活动情况, 选出研究区与地质灾害发生并造成 危害最为密切的评价因子。②通过 GIS软件将研究区域划 分为若干个评价单元, 针对每个评价单元中的每个调查因 子进行赋值。③对调查因子赋值结果按照权重比例作叠加 计算,获得研究区崩滑流易发性指数。④根据崩滑流易发 性指数分布密度,按照一定占比进行圈闭,得出不同的易 发程度分区。

3.1 评价单元划分

评价单元划分精度大小对易发性结果精确性有直接 影响,如果评价单元划分过大将对易发程度的圈闭不准 确,如果评价单元划分过小则在 GIS软件运行过程中对计 算机的要求特别高,根据研究区实际情况分析,本次地质 灾害崩滑流采用25m×25m栅格单元进行划分,共划分出 4786169 个评价单元。

3.2 评价因子的选择

根据对各地质灾害影响因素的主控因素结果分析,从所有可能影响地质灾害的基础地质环境因素中提取与地 质灾害发育相关性最大的六大评价因子,分别是地形地 貌、斜坡坡度、工程地质岩组、斜坡结构类型、土层厚度 和地质灾害点密度,以六大因子作为评价指标,从而构建 地质灾害易发性评价体系。以专家打分法和工程地质经验 法对不同评价因子建立不同的特征值, 不同评价因子特征 值取值大小和是否有利于地质灾害发生以及造成人员、财 产损失密切相关。

(1)地貌类型。将地貌类型结合工程地质经验,对比 分析获得与地貌类型相对应的特征值取值。当地质灾害所 处地貌为平原时,特征值取 1 ;当地质灾害所处地貌为岗 地时,特征值取2 ;当地质灾害所处地貌为低丘陵或中山 时,特征值取 3 ;当地质灾害所处地貌为高丘陵或低山时, 特征值取4.

(2)地形坡度 :斜坡地形坡度的大小是发生地质灾 害的主要因素。采用工程地质经验与地形坡度相结合,划 分地形坡度特征值。当 0°≤坡度< 15°时,特征值取 1 ;当 15°≤坡度< 25°或坡度≥ 45°时,特征值取2 ;当 35°≤坡度< 45°时,特征值取 3 ;当25°≤坡度< 35° 时,特征值取4.

(3)工程地质岩组。地质灾害的发育、发展、发生程 度受不同工程地质岩组影响。因此,根据工程地质经验, 不同的工程地质岩组对应不同的特征取值。

当工程地质岩组为第四系冲洪积层(N2)时,特征值 取1 ;

当工程地质岩组为较坚硬、坚硬的块状火山熔岩,火 山碎屑熔岩夹中厚—厚层状火山碎屑岩岩组(Y2)、较坚 硬、坚硬的块状变粒岩组(B1)、较坚硬、坚硬的薄—厚层 状泥岩、页岩、硅质岩岩组(S1)、较坚硬、坚硬的中厚— 厚层状砂岩、砂砾岩、页岩岩组(S2)、软弱的、较坚硬 的薄层状页岩、砂岩、硅质岩岩组(S5)、坚硬的中厚 - 厚 层状中等 - 强岩溶化灰岩、白云岩岩组(T1)、较坚硬、坚 硬的薄 - 厚层状中等岩溶化灰岩、白云质灰岩、页岩岩组 (T2)、第四系残坡积层、冰碛层(N1) 时,特征值取2 ;

当工程地质岩组为较坚硬、坚硬的片状片岩岩组 (B2)、软硬相间的薄—厚层状含煤砂岩、页岩、泥岩岩组 (S3)、软弱的、较坚硬的薄—厚层状红层砂岩、砂砾岩、 泥岩岩组(S4)、软弱的中厚—厚层状砂岩、砾岩、泥岩岩 组(S6)、较坚硬、坚硬的薄—厚层状弱岩溶化杂质灰岩、 砂岩、页岩岩组(T3)时,特征值取 3 ;

当工程地质岩组为较坚硬、坚硬的薄 - 厚层状板岩、 变碎屑岩、千枚岩岩组(B3)时,特征值取4.

(4)斜坡结构。斜坡破面形态与斜坡内部岩土体的排 列形态之间形成的一种三维空间状态为斜坡结构。不同类 型的斜坡结构发生地质灾害产生的变形破坏形式与规模 不同,它是引发地质灾害的地质基础。一般情况下,逆向

坡最为稳定,发生地质灾害可能性较小,其次为横向坡和 平缓层状斜坡,块状结构斜坡和斜向破通常不太稳定,最 不稳定的为顺向坡, 较易引发地质灾害。

当斜坡结构为逆向坡时, 特征值取 1 ;

当斜坡结构为横向坡或平缓层状斜坡时, 特征值取2; 当斜坡结构为斜向坡或块状结构斜坡时, 特征值取3; 当斜坡结构为顺向坡时, 特征值取4.

(5)土层厚度。地质灾害点处的土层厚度大小对地质 灾害发生的概率以及地质灾害发生规模的大小密切相关, 通过综合分析研究,获得土层厚度对应特征值。此处土层 厚度主要指全风化层和第四系累加的厚度。

当土层厚度< 1m 时,特征值取 1 ;

当土层厚度≥ 10m 时,特征值取2 ;

当 1 ≤土层厚度< 3m 或 5 ≤土层厚度< 10m 时,特 征值取 3 ;

当 3 ≤土层厚度< 5m 时,特征值取4.

(6)已发生地质灾害点密度 . 根据专家经验,结合地 区已发生地质灾害点密度分情况, 划分已发生地质灾害崩 滑流点密度特征值。

当已发生地质灾害点密度< 0.09 点 /km2 时,特征值 取1 ;

当 0.09 ≤已发生地质灾害点密度< 0.31 点 /km2 时, 特征值取2 ;

当 0.31 ≤已发生地质灾害点密度< 0.72 点 /km2 时, 特征值取 3 ;

当已发生地质灾害点密度≥ 0.72 点 /km2 时,特征值 取4.

3.3 评价因子的权重

评价因子的权重取值通常由其与地质灾害发生的关 系决定,根据专家打分法,获得六个地质灾害评价因子的 权重,分别为地形坡度—0.2、土层厚度—0.1、地貌类型— 0.15、工程地质岩组—0.25、斜坡结构—0.1、地质灾害点 密度—0.2.

3.4 计算方法

采用综合指数计算方法,通过 GIS软件对不同评价因 子进行叠加分析,既可得出调查区易发性综合指数值,计 算公式如下 :

Z= ∑ Ni•Ki=N1•K1+N2•K2+N3•K3+N4•K4+N5•K5+N6•K6 式中 :Z 为评价单元内地质灾害易发性指数 ;

Ni—评价单元内的各评价因子的特征值 ;

Ki—为评价因子的权重 ;

N1 、N2 、N3 、N4 、N5 、N6 分别对应为地形坡度因子、 斜坡结构因子、工程地质岩组因子、土层厚度因子、地貌 因子、地质灾害点密度因子 ;

K1 、K2 、K3 、K4 、K5 、K6 分别对应为地形坡度因子权 重、斜坡结构因子权重、工程地质岩组因子权重、土层厚 度因子权重、地貌因子权重、地质灾害点密度因子权重。

3.5 综合评价

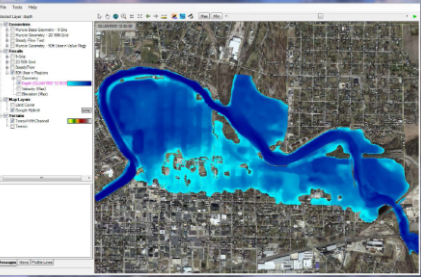

通过综合指数法,获得调查区地质灾害易发性指数 值,按照易发性指数数值区间,归并调查区地质灾害易发 分区 :当易发性指数≥ 3.0 时,归并为地质灾害高易发区 ; 当 3.0 >易发性指数≥ 2.25.归并为地质灾害中易发区 ; 当 2.25 >易发性指数≥ 1.5.归并为地质灾害低易发区 ; 当易发性指数< 1.5.归并为地质灾害非易发区。区域中 对应平原区、大面积水体直接作为非易发单元。最后得出 崩滑流易发性栅格。

通过综合指数法获得的易发性指数的区域分布通常 比较离散, 而为了更好的验证地质灾害易发性分析结果与 地质灾害实际情况在区域上的相似性, 将不同程度易发性 栅格进行归并, 以相同易发分区等级中对应的易发栅格总 数量超过 70% 为标准,划分出调查区地质灾害高、中、低 和非四级易发分区, 得到调查区崩滑流易发分区。

高易发区。主要分布于调查区低山地貌和高丘陵地 貌,共发育地质灾害及隐患 471 处,地质灾害及隐患点密 度 1.15 处 /km2.

中易发区。主要分布在调查区低山地貌、高丘陵地貌 和中山地貌,共发育地质灾害及隐患 1273 处,地质灾害及 隐患点密度 0.65 处 /km2.

低易发区。主要集中在调查区低山地貌、低丘陵地貌 和岗地地貌,共发育地质灾害及隐患 132 处,地质灾害及 隐患点密度 0.58 处 /km2.

非易发区。调查区非易发区主要分布在水系和平原 一带。

4 结论

根据调查区孕灾地质条件,采用综合指数法作为评价 方法,选取地形地貌、斜坡坡度、工程地质岩组、斜坡结 构类型、土层厚度、地质灾害点密度六大因子作为综合指 数法评价指标,通过 GIS软件对不同评价因子进行叠加分 析,圈定调查区地质灾害四级易发性分区,与调查区实际 存在的地质灾害及隐患分布情况对比,其结果基本相似, 说明本次采用综合指数法作为研究方法基本可行, 六大评 价因子的选取基本可靠。进一步说明该六大因子为调查区 地质灾害主要孕灾因子, 也为调查区地质灾害防治工作提 供依据。

关注SCI论文创作发表,寻求SCI论文修改润色、SCI论文代发表等服务支撑,请锁定SCI论文网!

文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/ligonglunwen/75931.html