SCI论文(www.lunwensci.com)

摘要:为了培养具有扎实实践能力的高素质应用型机器人工程高级专门人才,以更好地服务区域经济发展, 文章以成都信息工程大学为例,从建设思路、建设流程、建设成效三个方面对机器人工程专业“协同融合”建 设进行了探究。

工科新专业建设是高校新工科建设的重要内容 之一。 目前,我国 2 000 多所高校中非“985”“211”的 区域普通高校中,有相当一部分高校面临经费投入有 限、师资配比不足、学生生源欠佳等问题,但它们又是 服务区域经济发展的重要支撑力量,能够为区域内的 中小型企业培养技术人才和后备人才。如何做到“精 细筹划、合理配置、多方协同”,在有限的资源和条件 下,最大限度地做好人才培养工作,更好地服务区域 经济发展,是区域普通高校工科新专业建设面临的重 大挑战[1]。

成都信息工程大学作为四川省首批新设机器人 工程专业的区域普通高校,培养具有扎实实践能力的 高素质应用型机器人工程高级专门人才是其人才培 养的总体目标。然而,机器人工程专业建设对学校发 展既是契机,更是挑战。经过梳理发现, 在机器人工程 专业建设中需要重点解决的问题有师资队伍配比不 足、培养方案和课程体系建设缺少参考和对标、创新 人才培养体系不明晰等。针对上述问题,依托“协同融 合”的专业建设理念,如何发挥“系、院、校、企”多重作 用,推进、细化、做实机器人工程专业建设[2],特别是探 究机器人工程专业建设中“师资队伍、课程体系、创新 能力培养模式”三个核心支撑要素的建设举措,从而 为机器人工程专业的持续建设总结经验,是专业建设 需重点关注的。基于此,本文拟以成都信息工程大学 (以下简称“我校”)为例,对机器人工程专业“协同融 合”建设加以探究。

一、建设思路

我校机器人工程专业建设中,师资队伍是关键, 故师资队伍建设要考虑采取以下三项新举措,从而缓 解师资配比不足的问题。一是突出专业“大类、平台、 互补”协同理念,协调重组教师资源;二是采取“引进、 培训、深造、合作”措施,提升师资整体水平;三是以教 学和科研紧密结合为理念,强化教学科研融合型团队 建设。上述新举措能够为机器人工程专业建设搭建坚 实的师资支撑平台。

培养方案和课程体系是我校机器人工程专业建 设的“指路标”,故应遵循“两兼顾一推进”的原则。即 兼顾“自动化大类”,持续优化传统自动化专业课程 体系,并构建学科基础课;兼顾“无人驾驶、机器人 智能感知和控制技术的科研基础 ”,设置专业选修 课程和个性化课程;推进课程群数字化资源建设和 虚拟实验平台建设,保障“互联网+”教学模式的顺利 开展。上述原则能够使机器人工程专业建设与学校 全面发展紧密结合。

学生创新创业能力培养是我校机器人工程专业 建设的最终目的,故应采取“两条线一迈出”模式,以 解决人才培养模式“一刀切”的问题。“两条线”即“CDIO 模式”主导下创新能力普及培养线[3];“递阶模式”引领 下创新创业能力进阶培养线。“一迈出”即“科创服务 社会”理念下“跨专业、出校园”系列科普活动的开展。 上述模式能够使机器人工程专业建设充分发挥培养 学生创新创业能力的作用。

二、建设流程

面对我校机器人工程专业建设诸多亟待解决的 问题,其建设的具体流程可概括为广泛调查研究、统 筹规划研讨、方案具体实施。

(一) 广泛调查研究

首先,从机器人工程专业建设涉及的师资队伍、课 程体系、培养模式等多方面开展广泛调研工作。①政 策调研:通过参加教育部高等学校教学指导委员会主 办的全国自动化、机器人工程等专业建设交流会和培 训会,了解和掌握工科新专业建设新政策、新举措和 新方法,以获得政策指导。②高校调研:通过文献阅 读、同行交流、实地考察等多种方式,先后调研东北大 学、哈尔滨工业大学、重庆大学、浦江县职业技术学校 及德国锡根大学等国内外 20 多所本科院校及高职院 校,及时跟进机器人工程专业建设动态,学习机器人 工程专业建设经验,为机器人工程专业建设提供借鉴。 ③企业调研:通过科研项目合作、区域校企交流会、企 业用人市场调查等,先后与四川雅化实业集团股份有 限公司、成都通视视觉智能技术有限公司、松灵机器 人(成都) 有限公司等近 10 家企业交流,了解企业对 机器人工程专业人才培养的技能和素养需求,以便为机器人工程专业人才培养方案服务企业需求明确方 向。其次,通过广泛调研,结合学校人才培养总体目 标,形成机器人工程专业建设方案和人才培养目标。

(二) 统筹规划研讨

1.成立专业建设委员会 。机器人工程专业建设委 员会由学院领导班组、学科建设委员会及专业建设团 队组成。同时,在成立专业建设委员会时, 机器人工程 专业要开展自动化专业工程认证工作,针对老专业转 型、新专业建设涉及的主要内容进行多轮研讨,从而 为机器人工程专业建设工作的持续开展奠定基础[4]。

2.开展相关教学研究项目 。在机器人工程专业建 设委员会的支持下,各成员陆续主持了多项部级、省 级、校级教学研究项目,分别对新工科背景下机器人 工程专业的“创新创业人才培养模式”“专业课程体 系”“虚拟仿真项目”“教学方法”“师资培训”等进行 了实践研究,从而为机器人工程专业持续建设提供了 理论支撑和经验总结。

(三) 方案具体实施

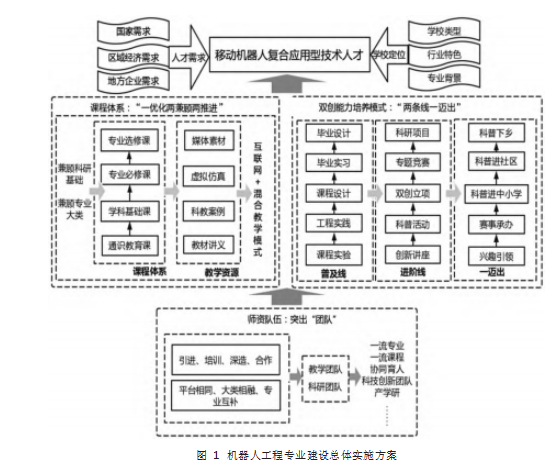

1. 总体实施方案 。机器人工程专业建设充分体现 了“系、院、校、企”高度协同、“专业与学科、教学与科 研”紧密融合的理念[5],总体实施方案如图 1 所示。

2.师资队伍建设。①师资队伍协调: 机器人工程专 业要基于课程平台分布性、专业大类相融性及新工科下学科交叉互补性,采取通识教育课院校打通、学科 基础课学院打通、专业选修课系内兼顾的方式,完成教师资源协调重组,以形成和充实“机器人工程实践、 图像处理与机器视觉、自动控制原理”等多个教学团 队,进而实现师资队伍协调。②整体水平提高: 机器人 工程专业要通过引进博士、高级职称教师和教师团 队,开展教学能力和方法的培训,组织青年教师赴国 内外高校进修深造及与国外专家学者合作交流等方 式,实现师资队伍整体水平的提高。③综合能力提升: 机器人工程专业要联合自动化类、测控类等专业,并 以特种智能机器人科研团队为主力,形成教学和科研 相融合的创新团队,以提高师资队伍的综合能力,进 而为科研反哺教学提供支撑[6]。

3.课程体系建设与改革。①总体构架:机器人工程 专业课程体系由学校通识教育平台课、学科基础课、专 业选修课和个性化课程四个模块构成,并突出控制、信 息、仪器、机械等多学科交叉融合的特点[7] 。②实施原 则:机器人工程专业要遵循“两兼顾一推进”原则,尤其 重点推进课程数字化资源和虚拟仿真平台建设。③具 体工作:在广泛调研和科学规划的基础上,机器人工程 专业修订了 2022 版培养方案和教学大纲;完成了专业 实验室新建工作,实验设备购置、调试工作,部分教学 设备自研工作,实验指导书撰写工作;完成了四门课程 虚拟实验平台建设,多门课程混合式教学模式建设。

4. 学生创新创业能力培养模式构建。机器人工程 专业构建了“两条线一迈出”的学生创新创业能力培 养模式。①“两条线”具体实施如下:创新创业能力普 及培养贯穿“工程导论—课程实验— 工程实践— 毕 业实习—毕业设计”过程,且注重科研案例在教学中 的运用,并与四川新尚人工智能科技有限公司和深 圳市朗驰欣创科技股份有限公司成都分公司签署校企协同育人协议,在学生实习、见习和就业等方面展 开合作;创新创业能力进阶培养以“科普学习—普及 竞赛—创新创业立项—机器人专题竞赛—科研项目” 为线索,注重科研成果融入和企业高度参与[8-9]。②“一 迈出”具体实施如下:依托智能机器人众创空间科普 基地、创新实验室和竞赛中心,以“学生为主、教师为 辅,学校为主、企业为助”为组织形式,开展“兴趣引 领—赛事承办—迈出普及”系列科创活动,举办“智能 车竞赛、机器人竞赛、‘互联网+竞赛’、创新讲座、科技 周、科创马拉松、校园开放日、科普下乡、科普进社区” 等十几项创新活动,惠及周边高校师生及中小学生近 万人[10]。

三、建设成效

(一) 建设和运行效果

1.专业招生。机器人工程专业完成专业的调研、筹 备、设立工作,2018—2021 年,四届招生 380 人。2022 年,2018 级第一届毕业生就业。招生和就业具体数据 如图 2 所示。

2.基础条件。机器人工程专业完成专业 2022 版培 养方案和教学大纲的修订, 以及全部新课程培训、备 课工作,为专业的有序运行和持续建设奠定了基础。

3. 实验条件。机器人工程专业新建了“机器视觉” 和“智能移动机器人”实验室,并完成了 65 套设备调 试、15 套自研设备制作、几十项虚拟实验项目开发和 实验室规章制度制定工作,为专业实验教学提供了有 力支撑。

4.专业学位授予评估 。2022 年 3 月,机器人工程 专业完成了专业学位授予权评估工作,专业建设情况 得到评审专家认可,从而为学生学位授予提供了前提。

(二) 师资队伍建设效果

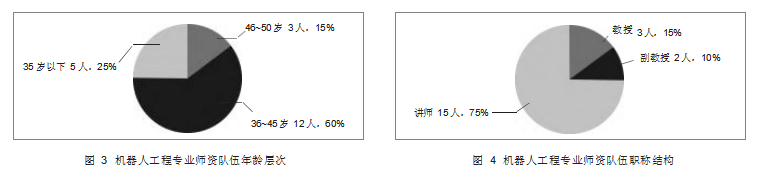

1.师资教研团队建设。如图 3、图 4 所示,机器人工 程专业教学团队专业教师人数不断增加,达到 20 人,其 中 40 岁左右的青壮年教师成为主力军,且均具有博士学位;教师职称结构也有明显改善,由原来的 1 位高级职 称教师增加到 5 位。同时,专业整体师资水平得到明显 提升,建成四川省“特种智能机器人青年科技创新团队” 1支,为四川省机器人创新技术发展提供了极大的助力。

2.教师教育教学能力提升。近 4 年,机器人工程专 业教师在《实验技术与管理》等核心期刊发表教学论 文 13 篇;出版普通高校“十三五”规划教材 1 部,编写 实验教材 2 本;立项教学研究项目 20 余项;获校级教学成果一等奖、二等奖各 1 项,校多媒体课件大赛奖 4 项;获批省级一流课程 1 门;2 人晋升为教授、1 人晋 升为副教授,多人教学评价连续多年评优。可见教师 教育教学能力得到了提升。

(三) 学生创新能力培养效果

机器人工程专业教师指导学生参加全国大学 生机器人大赛等 6 项赛事,获奖 40 余项,真正提升 了学生的创新能力;利用机器人科普基地,组织省级、 市级、校级各类科普活动上百次,参与人数近万人, 提升 了创新人才培养理念的知名度, 使科创活动 真正回馈社会 。 学生参加竞赛和科普活动现场如 图 5 所示。

如图 6 所示,机器人工程专业四届学生共计 380 人,获得国家励志奖学金、特等奖学金、省优秀毕业生 等近 250 人次,这是高素质人才培养的重要体现。

学成果一等奖、二等奖各 1 项,校多媒体课件大赛奖 4 项;获批省级一流课程 1 门;2 人晋升为教授、1 人晋 升为副教授,多人教学评价连续多年评优。可见教师 教育教学能力得到了提升。

总之,工科新专业建设是高校新工科建设过程中 面临的重要任务,涉及师资队伍建设、人才培养模式 建设、培养方案和课程体系建设等诸多内容,对于人 才服务区域经济发展的培养目标的实现具有重要意 义。而对于我校机器人工程专业来说,鉴于工科新专 业建设可参考的且适合学校人才培养特点和条件的 范例太少,因此精细筹划、合理配置、多方协同、全力 推进是专业建设的重要基础和保障。 同时,因为机器 人工程专业建设是一个长期过程,期间难免会受到一 些外部因素或外部条件的限制,所以不足之处还需要 进一步的科学规划、统筹及探索。

参考文献:

[1] 周玲,黄珍,樊丽霞.地方高校新工科建设的环境、困境与路径[J]. 北京教育(高教),2021(5):28-32.

[2] 商新娜,季红益,邬洪迈,等.专业群背景下新工科专业产教融合 协同育人模式的探索:以北京联合大学机器人工程专业为例[J].科 技与创新,2022(11):49-51.

[3] 毛丽民,杨海萍,李鑫,等.基于 CDIO 模式下的机器人创新实践教 学的探索与研究[J].高教学刊,2020(16):23-25.29.

[4] 张海涛,许芹.应用型本科院校机器人工程新工科专业建设历程 与实践[J].教育观察,2020.9(46):93-95.

[5] 陈莹.应用型人才培养模式下的机器人工程专业建设研究[J]. 电 脑知识与技术(学术版),2022(2):130- 131.

[6] 王振力.应用型本科高校机器人工程学院跨学科平台的运作模 式研究[J].科技资讯,2021(7):39-41.

[7] 龙迎春,韩竺秦, 曾祥锋,等.新工科背景下机器人工程专业人才 培养课程体系构建的探索[J].高教学刊,2021(30):147- 150.155.

[8] 徐志保,林党养, 阮予明.基于机器人工程导向的教学与竞赛实践 探讨[J].福建电脑,2011(3):14- 15.

[9] 何伟锋,龚敏,吴鹏.工程训练机器人课程依托学科竞赛的教学改 革与实践创新[J].东莞理工学院学报,2022(1):122- 127.

[10] 罗隆.高职院校开展科普活动途径探析:以广州工程技术职业 学院机器人科普为例[J].科技与创新,2018(3):53-54.

关注SCI论文创作发表,寻求SCI论文修改润色、SCI论文代发表等服务支撑,请锁定SCI论文网!

文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/jisuanjilunwen/61031.html