SCI论文(www.lunwensci.com):

摘 要 :802.11-V2X 作为车联网关键技术之一,以其技术成熟、安全系数高等优点,在欧美等国家得到了极大的关注与广泛的应用。本文以 802.11p 与 802.11bd 最新标准为核心,梳理出较为全面的 802.11-V2X 协议栈结构与技术演进路线,并分别解析了物理层与 MAC 层的原理机制,最后给出 802.11-V2X 系统架构的通用实现形式。

关键词 :车联网 ;802.11-V2X ;802.11p ;802.11bd ;系统架构

802.11-V2X Technology Analysis and System Architecture Research

ZHANG Qiang1, WU Yuansen2, ZOU Mi1

(1.Department of Information Engineering,Sichuan Vocational and Technical College of Communications, Chengdu Sichuan 611130;2.School of Physics and Engineering Technology,Chengdu Normal University, Chengdu Sichuan 611130)

【Abstract】:As one of the key technologies of the Internet of Vehicles, 802.11-V2X has received great attention and extensive application in Europe, the United States and other countries due to its mature technology and high safety factor. This paper takes the latest standards of 802.11p and 802.11bd as the core, sorts out a more comprehensive 802.11-V2X protocol stack structure and technical evolution route, and analyzes the principles andmechanisms of the physical layer and the MAC layer respectively, and fi nally gives the structure of the 802.11-V2X system Common realization form.

【Key words】:internet of vehicles;802.11-V2X;802.11p;802.11bd;system structure

0 引言

车联网是以车内网、车际网和车云网等关键技术为基础,按照约定的通信协议和数据交互标准,满足车与车载设备之间(V2M)、车与车之间(V2V)、车与路之间(V2I)、车与人之间(V2P)、车与云平台之间(V2N)的低时延、高可靠性等通信需求的一种网络通信技术,使得道路交通更加安全、高效、快捷、舒适、环保,实现汽车智能化、网联化,最终完全达到无人驾驶。目前,世界上用于 V2X(Vehicle to Everything)通信的主流技术包括基于 802.11 协议族的 802.11-V2X 技术和基于蜂窝移动通信系统的 C-V2X(Cellular Vehicle toEverything)技术(包括 LTE-V2X 和 5G NR-V2X)[1]。802.11-V2X 的前身是专用短程通信(Dedicated ShortRange Communications,DSRC)技术,早期主要用于 V2I 和 V2V 系统,由于 DSRC 无法适应多样化的车联网应用场景,国内外对 V2N、V2P 应用场景做了大量的拓展,大大提升了 802.11-V2X 的生命力。

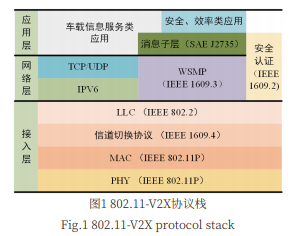

1 802.11-V2X 协议栈

802.11-V2X 体系结构遵循 OSI 模型,每层拥有不同的协议,包含 IEEE 802.11 协议族、IEEE 1609 协议族、SAE J2735 和 SAE J2945 等通信标准,如图 1 所示。PHY(物理层)与 MAC(Medium Access Control,媒体接入控制)下层采用 802.11 协议族,主要负责支持 V2X 系统所需的功能和服务,定义与更高层通信的接口。MAC 上层采用 1609.4(信道切换协议),LLC子层采用 IEEE 802.2 协议。网络层与传输层定义了两种类型协议 :一种为支持 ad-hoc 路由的 1609.3 WAVE短消息协议(WSMP),另一种是 IPv6、TCP/UDP 协议。1609.2 定义了安全相关的协议,分布在网络层、传 输层与应用层。SAE J2735 工作于应用层的消息子层, 该标准定义了车联网应用程序间数据交换的消息集、数 据单元与帧格式,主要包括以下消息类别 :基本消息、 安全、地理位置、交通参与者和电子收费等。

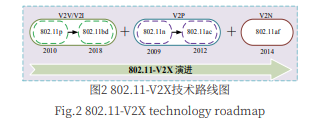

目前,根据不同的频谱访问和应用领域,802.11V2X 接入层技术可以分为三种类型 [2] :802.11p/ 802.11bd、 WiFi 802.11n/ac 以及 802.11af,如图 2 所示。

其中 V2V、V2I 通信主要基于 802.11p/802.11bd 协 议,802.11p 由 IEEE 于 2010 年 7 月颁布,是 802.11a 协 议在汽车环境的扩充,以增加一定计算复杂度、减少带 宽为代价支持高速移动环境、低时延、高可靠性的无线 通 信。802.11bd 研 究 小 组(TGbd) 于 2018 年 成 立, 通过引入 802.11n/ac 中的高级 PHY 和 MAC 技术增强 802.11p,旨在支持更高移动速度、更低时延、更可靠 的 V2V/V2I 通信,相关技术指标对比如表 1 所示。

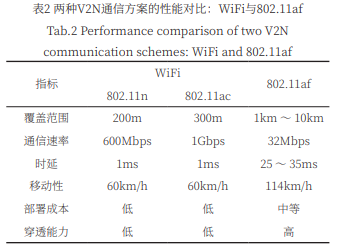

802.11p 设备普遍存在覆盖范围限制、连接易中断 以及带宽不足等问题,无法满足 V2N 的应用场景,国 际上推荐的做法是利用不同 802.11 协议间的互补性予以 解决。通过调查发现,目前有两种方案比较得到学术界 认可 :一种是在路边部署一系列 WiFi 收发器,利用成 熟的 WiFi 网络接入 [3-4]。最新的 802.11ac 标准支持高 达 1Gbps 的连接速率,不过由于车辆移动性高,在实际 部署时会存在一些问题,但该方案部署成本低廉、通信 速率高且灵活性好,并且未来的 WiFi 网络将在更高的 链路速率、移动性支持和漫游能力等方面加大改进力度, 综合来看优势显著大于劣势,具有实现的可能 ;第二种, 802.11af 方案 [5-6]。802.11p 与 WiFi 的高载波频率导致 其通信范围小与穿透能力差,因此车辆需要频繁切换路 侧 AP(Access Point,无线接入点),否则链路易中断。 802.11af 基于 TVWS(TV White Space,空闲电视频道) 频段提供更广覆盖范围和高吞吐量接入,频谱范围 470 ~ 790MHz。两种 V2N 通信方案的性能对比如表 2 所示。

要实现车辆到人的通信,最具成本效益的解决方案 是沿用 WiFi 技术。如今,基本上所有手持设备(手机) 均支持 802.11n 标准,后续还将平滑过渡到 802.11ac 技 术,通过升级手机中车联网相关的软件程序,便可以在 不增加任何硬件成本的基础上,完成 V2P 的通信,大 大降低普及推广难度。

3 802.11p 技术解析

3.1 物理层

802.11p 频谱分布在 5850-5925 MHz 范围内,共75MHz,其中 5850-5855MHz 为保护频带(5MHz),其余频段划分为 7 个信道,每个信道 10MHz,信道编号CH172 ~ CH184。CH178(5885-5895 MHz)属于控制信道,仅用于系统控制与通信管理,负责建立广播链路。CH172、CH174、CH176、CH180、CH182、CH184 均是服务信道,其中 CH172 与 CH184 为安全专用信道,负责传输公共与生命安全信息。

802.11p 物理层在 802.11a 基础上做了一些改进, 主体仍是正交频分复用(OFDM)技术。802.11a 工作 在 20MHz 的全时钟模式,而 802.11p 为 10MHz 半时 钟模式,更详细的说明如表 3 所示。

3.2 MAC 层

在 V2V/V2I 的通信中,为了解决网络拓扑快速变化的 问题,802.11p MAC 层引入了 WBSS(Wave Basic Service Set)与 OCB(Outside the Context of a BSS)工作模式 [7]。 在 WBSS 模式下,网络节点通过控制信道发送包含服务 类型与自动配置参数的信标帧,建立一个 WBSS 网络。 其他节点如果对信标帧的服务内容感兴趣,则只需交 换一次 WAVE 信标即可加入该 WBSS。需要注意的是, 每个节点只能属于一个 WBSS,且收到 WAVE 信标帧 的节点可以二次转发,以增加 WBSS 内的节点数量。 虽然 WBSS 由发起节点建立,然而建立后,即使发 起节点不存在了,该 WBSS 依然会正常运行。只有当 WBSS 内节点均不存在时,WBSS 才消亡。WBSS 内的 节点均使用相同 BSSID(基本服务集标识符,发起节 点的 48 位 MAC 地址)与信道进行安全通信。在 OCB 模式下,车辆节点可以直接与范围内的其他节点进行通 信,不用认证和关联,只是节点须在发送帧中将 BSSID 设为通配符(值为 FF:FF:FF:FF:FF:FF)。该模式主要 用于紧急安全信息的低延时传输。

802.11p 协议的 MAC 层采用载波侦听 / 多路访问协 议(CSMA/CA),该协议提供了一整套信道空闲检测方 法与冲突随机避免策略。然而,在短数据包和高级调制 的情境,CSMA/CA 会引入大量计算开销,降低通信效率。

4 802.11bd 技术解析

与802.11p 不同的是,802.11bd 以 802.11ac 的物 理层为基础,支持 5.9GHz 与 60GHz 两个频段。为了 保证与 802.11p 的向下兼容以及互操作性,802.11bd在 5.9GHz 的频谱分配上与 802.11p 一致,分为 7 个 10MHz 信道,也支持信道合并构造 20MHz 信道,以提升通信 带宽。此外,为满足高吞吐量、短距离的应用需求(高 清视频、高清 3D 地图下载等),802.11bd 充分利用了 60GHz 丰富的频谱资源。

4.1 物理层

802.11bd 物理层核心部分仍然采用 OFDM 技术, 不过做了很多有益的改进 [8]。为了提高 OFDM 效率, 802.11bd 允许将 10/20MHz 信道划分为更小的子载波 间隔(156.25kHz/78.125kHz),以此形成三种子载波 数量 :64、128 和 256。在 MCS(调制与编码策略)方 案方面,802.11bd 采用 LDPC(低密度奇偶校验)信 道编码机制,提升了编码效率 ;其次,在支持 802.11p 所 有调制方式基础上增加 256-QAM,提高通信速率。此外, 802.11bd 还 引 入 了 DCM(Dual Carrier Modulation, 双载波调制)频率分集技术与 MIMO(Multiple-input and Multiple-output,多输入多输出)空间分集与空 间复用技术。DCM 工作原理为 :在两个不同子载波上 发送相同 OFDM 符号,限制条件是这两个子载波频率 间隔要足够大。整体上看 DCM 牺牲了部分通信速率, 以期换取可靠性与通信距离的提升。MIMO 技术则提 高了环境适应性,在速率与可靠性之间实现更好均衡。

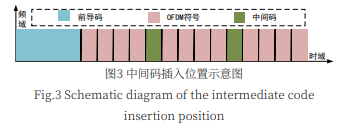

信道估计方面,由于车辆高速移动的信道在帧持续 时间内变化迅速,基于前导码的初始估计可能会很快过 时,接收器无法解码帧,导致性能下降。为解决此类问 题,802.11bd 提供了一种中间码技术,完成帧持续时 间内信道变化的准确估计。中间码在形式和功能上与前 导码相似,只是在帧内的位置不同,如下图所示。中间 码插入的频率取决于调制阶数、误差控制、多普勒扩展 等因素。例如,低阶调制可以选择每 9 个 OFDM 符号 之后,插入中间码 ;高阶调制每 4 个 OFDM 符号之后 插入中间码 [9],如图 3 所示。在 C-V2X 中,DMRS(解 调参考信号)符号也起着类似的作用。

4.2 MAC 层

为保证向下兼容性,802.11bd 同样支持上文所述 的 WBSS 与 OCB 模式,只是对 WBSS 做了一些升级, 大量减少认证与关联时间。具体策略如下 :采用 IEEE802.11r 协议完成与 AP 的快速认证,以支持移动节点 不断开链接、快速和安全地在 AP 之间无缝切换 ;其次, 引入 IEEE 802.11ai,初始链路建立时间缩短至 100ms 内,大量减少关联时间。

其次,802.11bd 的 MAC 层采用增强型分布式信道 访问机制,主体仍是 CSMA/CA 协议。这里要特别说明 的是 20MHz 信道访问机制。如前文所述,20MHz 信 道由两个 10MHz 信道合成,802.11bd 选定其中之一 命名为竞争信道,另一个为拓展信道。在设置的退避时 隙内,802.11bd 设备优先感知竞争信道,在时隙结束 前的一小段时间(时间长度待确定)才感知拓展信道。 当竞争信道可用、拓展信道忙时,则只在 10MHz 的竞 争信道传输数据 ;只有当两个信道均可用时,才采用 20MHz 信道传输。

此外,802.11bd 还新增自适应重传机制提高可靠性。 对于 802.11bd 设备,原始分组与重传分组均为独立分组, 只要其中之一接收成功,则传输完成。原始分组与重传分 组可采用同一信道,也可以通过争用独立信道传输。

5 802.11 V2X

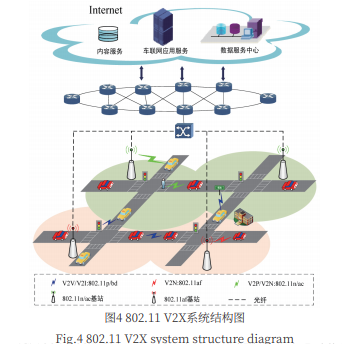

系统架构 802.11 V2X 网络系统主要由 OBU(On board Unit, 车载单元)、RSU(Road Side Unit,路侧单元,含 802.11 基站、路侧终端等设备)、手持设备、交换机、路由器、 应用服务器等组成。其中,RSU 的地位异常重要且特 殊,V2I 与 V2N 通信均须依靠它,除了完成基本的车路 信息交互的终端功能外,还须具备互联网的无线接入功 能。由于光纤能够提高通信速率并且具有更高的安全性, RSU 与核心网络的连接通过光纤完成。为了保证高速移动的车辆与云端持续不断线的信息交互,802.11 V2X 网络架构中需要部署大量 RSU,整体网络如图 4 所示。

6 结语

802.11-V2X 具有技术成熟、安全系数高、兼容性好、 时延低等一系列优点,近些年在欧美、日本等国家发展迅 速。本文首先梳理出较为全面的 802.11-V2X 协议栈结构 与技术演进路线,其次,以 802.11p 与 802.11bd 等标准 为重点,详细解析了物理层与 MAC 层的原理机制,最 后给出 802.11-V2X 系统结构与网络部署通用实现形式。

参考文献

[1] 陈山枝,胡金玲,时岩,等.LTE-V2X车联网技术、标准与应用[J].电信科学,2018,34(4):1-11.

[2] Al-Absi,M.A.,Al-Absi,A.A.,& Lee,H.J.Comparison between DSRC and other Short Range Wireless Communication Technologies[C].22nd International Conference on Advanced Communication Technology (ICACT),2020.

[3] Zhou,H.,Zhang,N.,Bi,Y.,Yu,Q.,Shen,X.S.,Shan,D.,& Bai,F. TV White Space Enabled Connected Vehicle Networks: Challenges and Solutions[J].IEEE Network, 2017,31(3):6-13.

[4] Khaliq K.A.,Akbar M.S.,Qayyum A.,Pannek J. Suitability of IEEE 802.11ac/n/p for Bandwidth Hungry and Infotainment Applications for Cities[C]. SAI Intelligent Systems Conference, Lecture Notes in Networks and Systems, 2016(15):499-507.

[5] Ancans,A.,Petersons,E.,& Umanskis,A.Hybrid Vehicular IEEE 802.11n and LTE Wireless Network Performance Evaluation in Non-Stationary Mode of Motion[C].2018 Advances in Wireless and Optical Communications (RTUWO),2018.

[6] Zhou,H.,Xu,W.,Bi,Y.,Chen,J.,Yu,Q.,& Shen,X.S. Toward 5G Spectrum Sharing for Immersive-Experience-Driven Vehicular Communications[J].IEEE Wireless Communic ations,2017,24(6):30‒37.

[7] Arena,F.,Pau,G.,& Severino,A.A Review on IEEE 802.11p for Intelligent Transportation Systems[J].Journal of Sensor and Actuator Networks,2020,9(2):22.

[8] Naik,G.,Choudhury,B.,& Park,J.-M.IEEE 802.11bd & 5G NR V2X:Evolution of Radio Access Technologies for V2X Communications[J].IEEE Access,2019(7):70169-70184.

[9] Anwar,W.,Franchi,N.,& Fettweis,G.Physical Layer Evaluation of V2X Communications Technologies:5G NR-V2X,LTE-V2X,IEEE 802.11bd,and IEEE 802.11p[C]. IEEE 90th Vehicular Technology Conference,2019.

关注SCI论文创作发表,寻求SCI论文修改润色、SCI论文代发表等服务支撑,请锁定SCI论文网!

文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/jisuanjilunwen/36797.html