近年来,气候变化深刻影响着自然生态系统和人类社会的健康发展。中国作为世界最大的碳排放国,积极提出“双碳”目标战略。基于此,文章立足中国碳金融实践,从起步、试点、全面建设三个层次回顾中国碳金融市场发展历程。同时,文章还分析了中国碳金融市场发展过程中存在的问题,并分别从市场功能、市场制度与市场多层次发展方面提出相应的建议。

气候变化会严重危害自然环境和人类社会。随着气候的不断恶化,干旱地区不断扩大,荒漠化加剧,生态系统被破坏,暴雨、洪水等极端气候事件的发生频率增加。

若全球变暖趋势不变,到2100年,77%的国家贫困程度将加剧,导致全球经济损失巨大。党的二*大报告强调了环境气候的重要性,并指出应积极推进生态治理和环境保护,重视产业结构调整,扎实稳妥推进“双碳”目标的实现。在“双碳”政策目标的驱动下,我国碳金融市场发展迅速,正经历着从基础的碳排放配额和碳减排量交易到碳金融衍生品的多元化扩展,不断推出碳远期、碳期货、碳期权等金融衍生品。然而,由于我国碳金融市场发展起步较晚,存在着市场成熟度不足、交易主体单一、碳定价机制不完善等一系列问题。因此,系统地审视中国碳金融市场的发展现状,识别制约其发展瓶颈,并提出我国碳金融市场战略性发展路径,成了一个当前亟需深入研究的重大议题。

我国碳金融发展

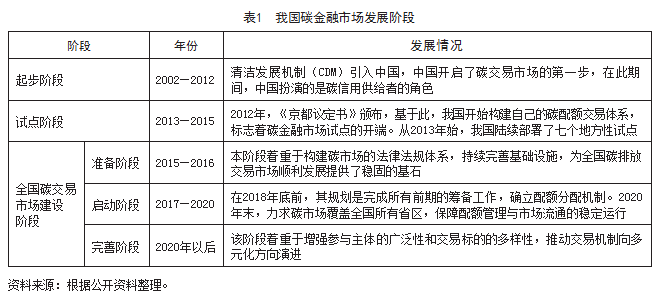

碳金融是指所有与温室气体排放有关的金融活动,它通常包括碳排放权的交易以及与此相关的金融产品和服务,如碳排放交易、碳现货、碳期货等碳金融衍生产品。我国碳金融市场的发展可分为起步阶段、试点阶段及全面碳交易市场建设阶段(见表1)。

(一)起步阶段

2002年见证了中国与荷兰政府之间的一项重要合作——内蒙古辉腾锡勒风力发电场项目的签订,该合作项目通过引入清洁发展机制(CDM),标志着中国碳交易市场的正式启动。紧随其后,2004年,清洁发展机制项目运行管理暂行办法颁布,该项规定明确阐述了CDM项目管理框架及其法律职责等关键内容,为该机制的运行提供了政策指导。截至2021年,中国已成功注册了3764个获得核证减排量(CERs)的CDM项目,累计获得的CERs总量达到了11亿吨二氧化碳当量(tCO2e),项目转让所实现的经济收益则超越了100亿美元。

(二)试点阶段

中国在建立碳排放权交易市场的进程中,试点的建立发挥了关键性作用。2011年10月,《关于开展碳排放权交易试点工作的通知》发布。2013年,以北京为首的五个省市陆续开展了碳排放权交易的试点,这标志着碳交易制度在中国的正式实施。随后,2014年,湖北省和重庆市也相继启动了碳交易市场的试点工作,因此增加了试点地区的覆盖范围。2016年,为了进一步扩大碳交易市场的试点范围,福建省被正式纳入碳排放权交易试点之中。同年,四川省取得了显著进展,其成为全国首个碳市场非试点地区却拥有国家备案的碳交易机构,这一创新措施极大地促进了中国碳交易市场的建设和发展。2023年,碳市场成交量约为2.12亿吨,年度成交额144.44亿元,日均成交量87.58万吨。

(三)全面碳交易市场建设阶段

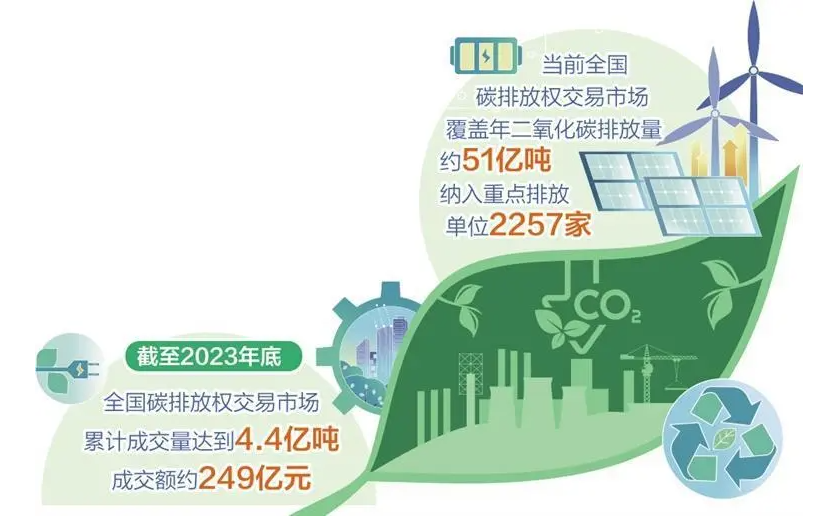

2016年1月,《关于切实做好全国碳排放权交易市场启动重点工作的通知》落实,标志着中国碳交易市场的建设正式启动。该通知强调了应以试点城市为中心建立区域性碳市场,并探索跨区域碳排放权交易的可能性。2021年7月16日,中国全国碳排放权交易市场正式上线交易。根据中国生态环境部的初步统计数据,截至2022年9月,全国碳市场涵盖了已纳入涵盖电力、钢铁在内的20余个关键行业,2837家重点排放企业,同时吸引了1082家机构及逾万名个人投资者的积极参与。根据天津排放权交易所披露的信息显示,2023年9月28日,全国碳市场的配额成交量约为215万吨,成交金额约为1.5亿元,交易价格为70.4元。

我国碳金融市场发展面临的主要问题

(一)功能层面

碳金融市场的核心功能在于其能够运用市场机制来有效降低全社会在减排过程中的成本。其核心运作机制聚焦于“总量控制与配额交易”,该机制明确规定了温室气体排放的总量界限,促使资本向低碳环保领域流动。尽管如此,目前中国碳金融市场的长期总量调控规划尚不明朗,同时,市场参与者对于碳金融市场本质功能的认知亦存在一定程度的差异,在某种程度上,这成为碳交易市场深化其发展的绊脚石。在碳金融市场的发展初期,地方试点政策主要聚焦于在不损害碳排放企业正常运营的前提下,借助碳金融市场推动地方金融的繁荣。但这一过程,又反过来影响了碳金融市场的相关政策的发布。举例来说,各地试点及全国范围的碳交易体系均已实施了相应的排放量管控机制与规划,但这些管控机制与规划多半仅以年为周期发布,尚缺针对“双碳”目标而设计的长远、细致且明确的排放总量管理策略。从实际操作来看,无论是在总量控制策略的实施,还是在碳金融市场的进一步发展中,中国碳交易市场的功能都还未完全得以展现出来。

(二)制度层面

就法律层面而言,碳金融市场仍面临显著缺口,这无疑削弱了市场参与主体的信任程度,并对有效约束机制的构建形成了障碍。从宏观视角来看,高阶法律规范的缺乏,加上碳排放配额计量准则的不一致性,使得配额的认定存在模糊地带,形成了规避履约义务的核算漏洞。具体到地方碳金融市场,以北京市和深圳市作为案例,两市固然已颁布了碳交易试点的决策,然而,这些决策中与碳排放总量的上限设定及配额分配相关的条款较为初级,未能充分实现对排放总量的有效限制,进而引发了投资者对市场的信任,造成市场的波动。另外,关于碳排放配额及核证的自愿减排量的法律属性界定,在高级别立法中呈现出不明晰的状态,这也对市场信息的反馈造成了负面影响。当前的法律框架内,强制措施的力度不足,导致相关监管部门的执行力受限,惩处手段缺乏足够的威慑力。

(三)市场层面

现阶段,我国碳金融市场的组成要素、产品种类及交易框架呈现出明显的单一性,尚未构建起一个健全的市场调节系统,其交易机制有待进一步优化。从全国性碳金融市场的观察角度分析,当前交易活动局限于电力生产行业的减排企业,缺少了广泛的金融机构参与,这样的情形促使履行减排承诺成为推动配额交易的主要驱动力,从而导致交易活跃度在履约期间与非履约期间形成了鲜明对比。考察地方层面的碳金融市场,尽管已初见金融机构的身影,但大多聚焦于咨询服务,相比之下,基金、证券公司及投行等多样化的投资实体仍然匮乏。加之,受制于监管政策环境,无论是全国还是试点碳金融市场,其产品金融深化程度不足,交易方式偏向保守,一个灵活高效且稳定的市场调控与保障机制尚未建立健全。从另一个角度看,我国碳金融市场活动主要由履约需求驱动,市场流动性不高,因此对提高市场流动性的需求显得更加迫切。目前,很多企业内部尚未与相关的管理机构负责碳配额的交易和管理,往往在履约期限前夕采取等待观察的态度,交易积极性不高;而随着履约期的临近,交易活动骤然密集,短期内市场活力显著增强,履约与非履约时期的交易量差异悬殊,造成了全年交易活动的极度不平衡,总体市场流动性亟需强化。

中国碳金融市场建议

(一)确定碳金融市场功能

在实现“双碳”目标的进程中,针对碳达峰与碳中和的不同阶段,需精准设定碳金融市场的功能与定位。在碳达峰之前,首要任务是健全碳市场的总量控制、配额分配等基础性制度。基于碳达峰的既定目标,需优化市场要素配置,制订长期且细化的总量控制目标规划,并明确各阶段的分解目标。同时,有序扩大纳入行业的范畴与层次。为促进全国碳交易市场的加速成型,初期聚焦于电力行业,后期应逐步向钢铁制造业、有色金属冶炼、化学工业及航空运输等关键排放领域推进扩张。在此进程中,应充分汲取地方性试点的成功经验,并探讨将建筑业等非工业领域合理融入市场机制的可能性,以实现市场覆盖范围的全面深化。在实现碳达峰目标后,随着总量约束的收紧及排放量的逐步缩减,碳金融领域将迎来新一轮的增长契机。这一阶段,更需着力巩固包括总量管理制度、配额分配备案等根本性制度框架,为市场的长远发展提供稳固的根基,积极推动交易主体多元化、交易模式创新化、交易产品多样化,以促进碳金融市场的全面繁荣发展。

(二)完善碳金融市场制度

针对总量管理制度,制定融合总量管控与强度控制策略,对现存企业的碳排放现状施加严格限制,确保现有排放的有效管理和减少。与此同时,对新设项目及新增产能,则应侧重于强度控制导向,鼓励其向高效低耗、低碳环保的生产模式转型,为达成碳排放峰值目标贡献力量。在配额分配策略上,在保持无偿分配为基础的同时,逐步提高有偿分配的比重,并确立以自愿拍卖为重、强制拍卖为补充的交易路径。进入2030年后,总量控制将逐渐占据核心地位,对总体碳排放限额实施更严密的监管,逐年下调总量控制指标,以期稳步减少现存碳排放量。在此期间,应在分配模式上全面强化基准线的设定,趋向于以有偿分配为主体、无偿分配为辅助的分配模式,并转为以强制拍卖为引领,辅之以自愿拍卖机制。

(三)统筹碳金融市场发展

未来规划的关键在于集中力量构建全国统一的碳金融体系,通过优化公共资源交易平台的效能,以扩展并巩固全国碳交易市场的广度与影响力。为构建成熟稳定的碳现货交易体系,应加速推进全国碳配额市场与减排市场的深度整合。在确保全国碳排放配额体制稳健运行的前提下,需积极推进国家认证的自愿减排量等交易产品在国家级碳排放权交易平台上的集中与统一交易。与此同时,区域性碳交易市场应当最大化地发挥其作为试点前沿的独特地位,深刻总结历史建设过程中的丰富经验,为全国碳市场体系的成熟与扩展奠定稳固基石。通过深化全国市场与地方市场之间的协同效应,致力促进全国碳金融交易功能的深度融合与优化升级,打造一个层级清晰、架构精细、功能完备的碳金融市场生态体系,以支撑我国绿色低碳转型战略的实施。

结语

我国碳金融市场的发展还处于初级阶段,存在制度不完善、定位不清楚、市场功能无法充分发挥作用等一系列问题。我国碳金融市场的建设是一个长期、系统性的工程。碳金融市场的构建和发展需分步进行,逐步建立起多层级的碳金融市场体系,充分发挥碳金融市场的定价、融资、信号传导等功能,促进碳金融市场良性循环,助推中国经济高质量发展,有效实现双碳目标。

文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/jingjilunwen/79639.html