摘要:近年来,开封市致力于高质量推动现代化建设,加快推动科技成果转化为新质生产力。加快新型研发机构建设,可以有效整合多种创新资源,提升成果转化效率,促进创新链产业链深度融合,引领产业实现高质量发展。基于此,文章分析了新质生产力背景下开封市新型研发机构的发展基础、发展现状、面临的问题及建设对策。研究发现,开封市新型研发机构发展存在融资问题、领导人才缺乏、科技成果转化不足、项目落地后的跟踪服务欠缺等问题。因此,为推动新型研发机构建设,需把握好财政输血与自身造血的关系,并建立需求导向、功能导向的建设运行与评价机制,通过金融支持和人才服务提供强有力保障,引导其实现自我生存和推动创新的有机结合。

关键词:新型研发机构,新质生产力,对策

随着全球经济格局深刻变化和科技创新迅猛发展,发展新质生产力已成为当今世界追求的共同目标。发展新质生产力是推动高质量发展的内在要求和重要着力点,必须继续做好创新这篇大文章,推动新质生产力加快发展[1]。随着中国走向发展新质生产力的新模式,新型研发机构建设和发展变得愈发重要,广东、江苏、北京、上海等地率先出台政策,以鼓励和支持新型研发机构发展[2]。开封市积极响应国家创新驱动发展战略的号召,加大了对新型研发机构的培育和支持力度,为加快形成新质生产力、推进现代化产业体系建设提供了更有力的科技支撑。在此背景下,探讨开封市新型研发机构建设的对策研究,对推动开封市社会经济和科技创新高质量发展具有重要意义[3]。

一、开封市新型研发机构发展的基础条件

(一)经济产业基础扎实

2022年,全市生产总值(GDP)达2 657.11亿元,省级以上“专精特新”企业数量连续三年保持20%以上的增长,全市规上高新技术产业增加值增速、规模以上工业企业研发机构覆盖率、研发费用支出增速分别居全省第1位、第4位、第7位,制造业投资增长了15.9%、居全省第7位;工业税收增长了86.3%、居全省第2位。同时,开封市积极构建了“7+10+N”产业群链体系,打造了新能源汽车、化工新材料、现代食品等10个重点产业链,这些产业不仅在国内市场占据重要地位,而且在国际市场上也具有一定竞争力。产业集群的发展,促进了技术创新和产学研合作,为新型研发机构的发展提供了广阔的应用场景和市场需求[4]。这些产业建设为开封市新型研发机构的成长奠定了坚实的经济基础,提供了重要的产业支撑。

(二)科教创新资源丰富

开封市作为科教名城,拥有着丰富的创新资源和科技实力。首先,开封市拥有河南大学、河南开封科技传媒学院、开封大学、黄河水利职业技术学院等高校,在科研领域具有雄厚的师资力量和科研实力。其次,开封市拥有一批创新型企业和高新技术企业,目前全市高新技术企业数量已超300家。这些企业积极投入科技创新,并形成了较为完善的创新体系。创新资源方面,开封市不断深化创新合作,搭建产学研交流平台,深化与中国科学院、河南大学等国内外知名高校的合作,构建常态化技术需求与成果对接机制,充分利用高校创新资源优势,建设开封市科技成果转移转化综合服务平台,大范围地集聚科研成果、智力资源和高端人才,促进了科技成果的转化应用。最后,开封市还鼓励在汴高校围绕主导产业发展,横向实施科技计划项目,增强产业发展科技供给能力。同时,开封市也为高层次紧缺人才开辟了“绿色通道”,统筹制定人才集聚计划,实施“揭榜挂帅”制度,不拘一格地引进人才,为创新提供了丰富的人力资源。

(三)科技创新生态环境良好

创新生态环境是促进新型研发机构发展的重要基础。开封市积极构建和改善创新生态环境,为新型研发机构的发展提供了有力保障。全市市级以上创新平台载体722家,其中国家级23家、省级271家。同时,拥有国家创新型县、国家文化和科技融合示范基地、国家级高新技术创业服务科技企业孵化器等,涵盖1家省级科技成果转移转化示范区、5家省级高新区,实现了省级高新区培育建设全覆盖,大力培育了国家高新区。此外,还拥有3个省级重点实验室,省全钒液流电池储能技术创新联合体。开封市充分发挥了科创基金、“汴科贷”等政策性金融工具作用,拓宽了投融资渠道,以引导、撬动社会资本投入科技企业和科技创新活动。目前,已初步构建了一个涵盖全链条融合创新的生态体系。该体系的建立,为新型研发机构的成长提供了良好的外部环境,有利于促进产业技术创新和经济高质量发展。开封市新型研发机构是在新一轮科技革命和产业变革背景下,顺应经济社会发展形势变化、着力促进科技成果转化而逐步形成的。这些研发机构的创新行动和成效引起了社会各界的广泛关注,已成为当前区域创新发展的重要力量[5]。作为在丰厚历史文化古城“土壤”上成长起来的科技“新业态”,新型研发机构培育的壮大与快速发展得益于开封市创新驱动发展的政策法规,以及优越环境和先行先试、敢于创新的社会氛围。

二、关于开封市新型研发机构发展现状

(一)开封市支持新型研发机构发展的举措

近年来,开封市委、市政府高度重视发展新型研发机构,并将其作为实施创新驱动发展战略的重要抓手,致力于政府引导、市场配置、民间参与协同合力,加强市校产学研合作,推动新型研发机构发展取得重大进展。一是明确责任主体。各县区及各类功能区是新型研发机构建设发展的责任主体,需积极承担引进科研团队、引进创新创业项目和扶持组建新型研发机构的职责,推动新型研发机构多层次建设和不断发展壮大。高校、科研院所、企业是领办创办新型研发机构的骨干力量,需要在创造环境条件下,引导支持创新创业团队带成果、带技术创办领办新型研发机构,把教学科研成果更多体现在支撑我市经济发展上。二是实施定向支持。按照功能定位和产业目标对基础好、能力强、贡献大的骨干研发机构进行定向支持。例如,对启源新源光电研究院支持2 000万元、对天津大学中原研究院支持1 000万元,等等。三是实行动态管理。构建新型研发机构绩效评价指标体系,定期开展运行绩效评价,以促进全市新型研发机构优胜劣汰、高质量发展。依据绩效评价结果,对不合格者不再纳入新型研发机构管理和支持序列。在新型研发机构启动建设期内,有关部门可提供办公和研发用房、科研仪器设备等供新型研发机构免费使用,同时期满后可提供长期减租或优先转让等后续支持。四是加大税收优惠政策扶持。依照相关规定,给予新型研发机构相应税收优惠政策。对符合条件的新型研发机构进口科研仪器设备,免征进口关税和进口增值税、消费税。

(二)开封市新型研发机构建设的成效

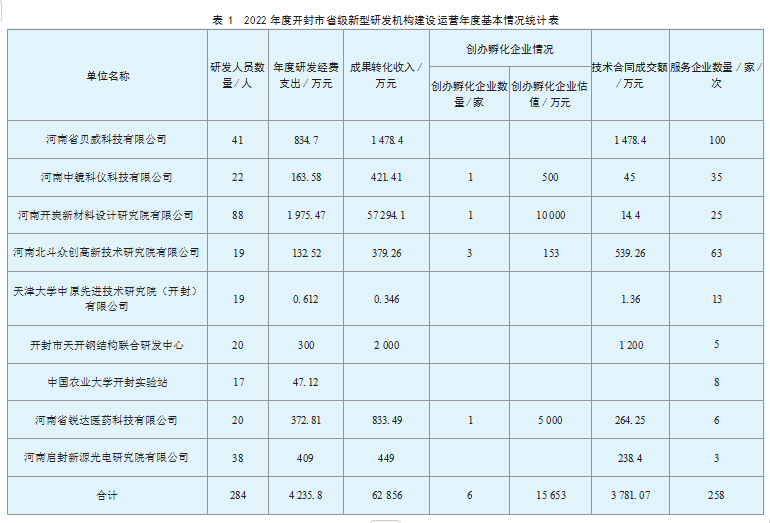

全市目前共有26家省市级新型研发机构,其中包含11家省级新型研发机构。研发人员284人,拥有单价10万元以上的科研仪器设备原值达10多亿元(含河南大学),年度研发经费支出4 235.8万元,有效发明专利近100项,高端人才10人;成果转化收入6.2亿元,技术合同交易额达3 781万元,研发项目投入1.66亿元,累计创办孵化企业43家,服务企业数量258家,具体如表1所示。同时,各县区与产业集聚区也高度重视新型研发机构建设工作,加大力度推进新型研发机构的创新发展。特别是城乡一体化示范区发展加快,新组建的开封市科创中心已初见成效。为进一步细化新型研发机构扶持政策,2019年,开封市出台了《关于扶持开封市新型研发机构发展的若干意见》(汴政〔2019〕2号)、《开封市新型研发机构认定管理和绩效评价办法(试行)》(汴科文〔2019〕77号),在新型研发机构的功能定位、组建方式、同等待遇、科研人员评审聘用、土地使用、成果激励、仪器设备进口税减免、设立专项资金等方面提出了具体意见和支持举措。2023年印发的《开封市促进市场主体高质量发展若干政策》(汴政〔2023〕28号),对新备案的省重大新型研发机构、省新型研发机构,给予了一次性最高100万元、50万元奖励。通过政府规范性文件的形式,为新型研发机构提供了创新制度保障,对促进新型研发机构的长远发展具有重要意义。

(三)开封市新型研发机构发展存在的问题

近年来,开封市新型研发机构的建设得到了广泛重视,取得了较好成效,但仍存在自我造血功能不足等问题。

这阻碍了新型研发机构的发展。新型研发机构的运营管理有自身的规律,也有特殊的要求[6]。

第一,自我造血功能不足问题。从目前开封多数新型研发机构的建设发展情况来看,主要依赖政府持续较大规模的财政资金的投入,而机构自身尚未形成依靠企业孵化、成果转化等带来的经济收益反哺自身发展的机制。在组织结构、收益分配、产权激励、资本运作等方面也缺乏制度创新和突破。究其原因,是由于对新型研发机构的市场需求导向与市场化运营本质及其应有功能缺乏正确认识,造成新型研发机构“新”机制的活力未得到有效释放。

第二,企业初创期的融资瓶颈问题。近年来,开封市虽出台了一系列政策,可以通过科技贷、科创投等方式增加科技企业在金融领域的融资渠道,但全市新型研发机构引进或孵化的企业大多数仍处于初创期和成长期、金融资本仍处于成果转化最早期,解决成果转化“死亡谷”问题的意愿不强烈,科技成果转化“最后一公里”和科技企业培育“最先一公里”等瓶颈问题仍未得到有效解决,企业初创期在融资问题上面临不少障碍。

第三,高端人才团队、领导人才不到位,领导人才缺乏等问题。新型研发机构与有关高校、科研院所共建的单位高端人才和团队出现不到位情况。例如,天津大学中原研究院、天津大学高端团队人员不能到汴开展研发工作,导致一些项目推进效率不高、研发运行差,市政府支持的资金发挥作用不到位。

第四,科技成果转化不足问题。开封市虽积极推动了科技成果的转化和产业化发展,但仍面临转化速度慢、转化率低的问题。科研机构与企业间的衔接不够紧密,导致科研成果难以有效转化为实际生产力。虽然新型研发机构的一些产品在技术上有较大创新性,但相关技术成果要想得到市场认可,仍需一个长期过程。此外,市场需求与科技成果间的匹配度不高,影响了科技创新成果的商业化进程。

第五,项目落地后的跟踪服务问题。一些园区和部门在工作中侧重于“引”,如在开封科创中心和中关村智酷都存在不同程度的跟进服务不足的问题,导致一些项目推进效率不高、运行质量欠佳。

三、推动开封市新型研发机构建设的对策建议

推动新型研发机构建设就必须把握好财政输血与自身造血的关系,建立需求导向、功能导向的建设运行与评价机制,并通过金融支持和人才服务提供强有力的保障,引导其实现自我生存和推动创新的有机结合。

(一)强化市场的主导作用和政府的政策引导作用

坚持“市场主导、政府引导”的原则,着力强化市场驱动型创新,尊重科技发展规律和企业成长规律。在新型研发机构建设的起步阶段,加大财政资金投入,重视对投资建设、人才队伍、产业技术中前端研发的扶持;在发展阶段,逐步减少财政资金支持,引导其依托产业资本、社会资本开展中后端研发,强化创业孵化、技术服务、专利运营、股权投资等增值功能;在成熟阶段,探索财政资金有序退出机制,引导其与产业、企业、高校建立股权纽带、商业关系与生态关系,实现市场化运营。利用市场手段配置和整合科技、人才、金融及其他资源,可不断优化和提升政策导向的稳定性、政策设计的精准性,以及政策激励的有效性。

(二)强化需求导向和多元参与的整合、决策机制

通过吸引科学家、企业家、投资人以及领域内知名高校、科研院所等主体共同参与,可联合供需双方、攻克研发难题,大力推进“新型研发机构+龙头企业”共同打造紧密型科技创新联合体。在继续推动高校人才团队组建新型研发机构的同时,鼓励现有创新型龙头企业利用自身平台资源,协同共建新型研发机构。同时,通过技术服务、企业孵化、专利运营、股权投资等增值服务,推动成果转化带来的经济收益反哺自身发展,实现自我“造血”,促进形成科技成果向新质生产力转化的自觉自发机制。

(三)建立功能导向的新型研发机构动态考评机制

开封市应建立健全考评体系,从企业孵化、成果转化、产业带动、人才培养等经济社会效益方面,按照新型研发机构的功能实现程度,建立定期跟踪考评与激励机制,而不是进行企业式的财务投入产出评估,从而引导新型研发机构真正发挥在推动科技创新、产业创新方面的重要作用[7]。同时,要积极听取新型研发机构的意见和建议,不断优化政策,提高政策的灵活性和针对性。

(四)通过金融支持和人才服务提供强有力的保障

提供多元化金融支持,鼓励发展种子基金、天使基金、创投基金等多元金融工具,充分发挥市科技创业投资和省市科技贷等的杠杆作用,放宽申报条件和标准,拓宽投融资渠道[8],引导更多民间资金投向初创科技企业,提升资本助力新型研发机构发展的能力。同时,完善人才服务保障,用好院士工作站、专家领军人才资源和校友资源等,支持新型研发机构引进一批急需的高层次科研团队和领军人才[9],积极采用柔性灵活的人才引进使用机制,制定专门的市场化、有吸引力的科研人才引进办法,同时配套相应的住房、医疗、配偶就业、子女入学等保障措施。

四、结语

开封市在新型研发机构建设方面已取得了显著进展,但仍需在诸多方面进行深入探索和不断优化。新型研发机构的持续发展和区域创新能力的不断提升离不开支持政策的优化和完善,需要政府、企业、科研机构及社会各界的共同努力和协同合作。在发展新质生产力的背景下,开封市需要综合运用政策、资金、人才和技术资源,不断调整和完善新型研发机构建设策略,同时通过政府引导、市场化主导,建立需求导向、功能导向的建设运行与评价机制,提供金融支持和人才服务等保障措施,为市新型研发机构的发展提供有力支撑,推动创新驱动发展战略在开封市取得显著成效。

参考文献:

[1]习**.发展新质生产力是推动高质量发展的内在要求和重要着力点[J].中国新闻发布(实务版),2024(6):3-5.

[2]西鹏,刘爽健.高校与地方政府共建新型研发机构问题与对策探析[J].北京教育(高教),2021(5):57-60.

[3]殷元星,王新宇.高质量发展背景下湖北省新型研发机构的建设对策思考[J].新丝路,2024(6):78-80.

[4]时歌,黄涛.基于PSR模型的湖北省新型研发机构发展机制研究[J].科学管理研究,2020,38(5):58-64.

[5]李金惠,王静雯,王增栩.广东新型研发机构发展现状、政策及建议分析[J].技术与创新管理,2018,39(3):267-270+287.

[6]杨流海,徐欣,巢俊.南京市新型研发机构发展现状、问题及对策建议[J].中国科技纵横,2019(10):184-185.

[7]夏友全.基于资金视角的新型研发机构发展思考——以ABS研究所为例[J].江苏科技信息,2022,39(23):8-11.

[8]黄茂兴,陈伟雄.国内外促进科技成果转化的典型经验及其启示[J].东南学术,2013(6):138-144.

[9]康涛,西鹏.高校新型研发机构建设机制浅析——以北京大学为例[J].北京教育(高教),2022(1):65-68.

文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/jingjilunwen/79266.html