SCI论文(www.lunwensci.com)

【摘 要】 服务创新已成为制造企业获取持续竞争优势的重要途径 。如何整合资源提升服务 创新绩效,是理论界和实践界普遍关注的问题 。基于复合基础观和资源基础理论,构建冗余资 源 、复合式能力 、战略柔性与制造企业服务创新绩效的理论模型,探究其内在影响机制,并以 341 家制造企业为样本进行实证分析 。研究结果表明:沉淀性/非沉淀冗余资源与服务创新绩效之间 存在倒 U 型影响关系;沉淀性/非沉淀冗余资源与复合式能力之间存在倒 U 型关系;复合式能力 在沉淀性 /非沉淀冗余资源与服务创新绩效关系中起中介作用;战略柔性在复合式能力与服务创 新绩效关系中存在正向调节作用 。

一、研究背景

国际环境日趋复杂 ,全球科技和产业竞争更趋激烈 ,大国战略博弈进一步聚焦制造业 。 中国制 造业大而不强 ,转型升级任务紧迫而艰巨 。 国家“十四五 ”规划和《2035 年远景目标纲要》明确提 出 ,要加快制造强国建设 ,促进先进制造业和现代服务业深度融合 ,增大制造企业的服务投入和服 务产出 ,催生新服务 ,促进制造业服务化发展 。然而 ,自身创新资源不足 、服务创新落后是现阶段 中国制造企业服务化转型升级中面临的严峻问题 。在此背景下,制造企业开始重视冗余资源,尝试 利用冗余资源来扩充服务创新资源 。但如何运用冗余资源加以整合利用从而获得竞争优势 ,成为 制造企业普遍关注的问题 。

冗余资源及其对企业创新的影响已经成为创新管理研究领域的重要内容 ,学者们已普遍认可 冗余资源的重要性 。现有研究表明 ,冗余资源能够缓解资源危机 [1] 、克服环境变化 、优化配置内部 资源 [2] 、缓解内部冲突 [3] 、促进企业成长等 。但是 ,制造企业的冗余资源研究还存在以下问题:首先 , 从资源基础观角度来看 ,现有制造企业服务创新主要集中在外部资源获取 、跨界搜索等方面 ,缺少 内部冗余资源应用的相关研究,目前学者较少聚焦于冗余资源与服务创新绩效的关系,大多数学者 关注技术 、产品创新 ,而鲜有研究关注企业的服务创新 [4] ,无法全面客观地了解冗余资源与服务创新绩效之间的关系 。其次,不同制造企业的冗余资源大相径庭,资源整合与服务提供能力等存在差 异 ,这些因素将影响冗余资源作用于企业绩效的表现 。而厘清细分不同冗余资源类型下不同价值 创造导向与能力的冗余资源与企业绩效关系有助于总结适合于企业发展特点的服务创新业务 [5] 。 最后 ,冗余资源可以为创新活动提供资源并缓解内部冲突 ,但其是静态的 ,冗余资源并不能自动转 化为服务创新改善所需的条件 ;而复合式能力在冗余资源与服务创新绩效中可能存在中介作用 。 并且 ,战略柔性能够有效调整配置企业资源 ,但战略柔性程度不同 ,对各个企业的复合式能力的要 求也会有所不同,因此需要考虑不同战略柔性下复合式能力发挥的作用是否相同,但较少学者关注 冗余资源 、复合式能力 、服务创新绩效三者之间的关系 ,战略柔性在三者关系之间调节作用的研究 更是缺乏 。

根据以上分析 ,我们基于复合基础观以及资源基础理论 ,探究冗余资源影响制造企业服务创新 绩效的微观机理 ,探索复合式能力和战略柔性在冗余资源与制造企业服务创新关系中可能存在的 中介作用和调节作用 ,并利用 341家制造企业的调查数据进行实证分析 。我们将阐明冗余资源对 制造企业服务创新绩效的具体机理 ,丰富创新情境下冗余资源对制造企业服务创新绩效影响的边 界条件,加深管理者对冗余资源的认识,同时也为转型升级背景下的中国企业提高服务创新绩效提 供理论参考和实践指导 。

二、理论分析与研究假设

(一)冗余资源与制造企业服务创新绩效

冗余资源是指存在于组织内部的实际或潜在的闲置资源 ,是企业本身所拥有的资源和其维持 生存所需的基本资源之间的差异 ,包括沉淀性冗余资源和非沉淀性冗余资源 。沉淀性冗余资源是 指面向企业特定应用 ,与内部关键业务流程紧密相关的闲置资源 。非沉淀性冗余资源是指限于企 业特定使用 、在生产与运营管理 、产品及服务创新方面均可灵活配置的闲置资源 [5-6] 。

制造企业服务创新绩效是指制造企业通过提供新的服务内容 、新的服务和产品提供方式而产 生的绩效 [7-8] 。制造企业想要通过服务创新进行升级 [9] ,就要拥有足够的资源和整合资源的能力 ,降 低资源刚性阻力 。资源基础理论认为,拥有竞争优势的关键是能否对企业内部资源进行有效运用[10] , 而服务创新的关键在于能否重塑企业内部资源并且开发外部潜在资源 ,根据企业实际加以整合应 用,从而产生能够维持企业创造新产品服务价值的活力 [5] 。

适量的冗余资源有利于解决制造企业服务创新面临的资源刚性问题 ,但当冗余资源数量达到 一个临界值之后,管理者会沉溺于原有的资源惯性和解决方案中,反而会阻碍制造企业进行服务创 新 。其中 ,随着沉淀冗余的增加 ,一方面 ,一定量的沉淀性冗余资源能够作用于关键业务领域 ,为 企业进行变革提供资源支持,发挥其“缓冲器 ”作用 [11] ;另一方面,由产品到服务转型需要一个过程, 在这一过程中可能会存在资源争夺 ,充足的沉淀性冗余资源能够有效保证服务创新活动的正常进 行 ,有效缓解内部冲突 [12] 。但当沉淀性冗余资源数量超出企业的承受范围时 ,企业管理冗余资源的 费用会升高,企业将无法精准感知外部环境的变化,反而需要转变变革思路来解决企业沉淀性冗余 资源过多的问题,此时管理者便不愿进行服务创新探索,降低了管理者进行企业变革的积极性 。 因 此,大量的沉淀性冗余资源将不利于制造企业的未来发展,制造企业的服务创新绩效表现也会较差 。

对于非沉淀性冗余资源 ,现有研究认为适当地调动非沉淀性冗余资源会带来资金的增加 [5] ,能 够进一步增强企业的竞争力 。这是因为一方面非沉淀性冗余资源并没有完全嵌入到企业的关键流 程中 ,资源转换空间大 ,能够让管理者有更大的调配空间 ,制造企业可以将其运用到研发 、服务创 新或者市场开拓活动之中,能够有效缓解服务创新过程中资源匮乏的问题;另一方面由于其流动性 较高 ,用途改变成本低 ,面对竞争激烈和不确定性的市场环境 ,制造企业可以利用其积极应对外部 环境的变化作出相应调整 ,对冲服务转型风险 ,并且开展一些高风险的服务创新活动 ,提高资源配 置效率 ,从而促进企业服务创新的提升 。但当企业的非沉淀性冗余资源数量超过企业所能负荷的 最大值的时候 ,说明资源闲置过多 、资源利用效率差 ,制造企业会沉浸在现有的较好的服务创新水 平之中 ,需要通过寻求更多的机会降低其带来的成本问题 ,会阻碍企业变革的进程 ,难以对外部环 境进行反应,不利于企业创新活动的开展,进而影响服务创新绩效 。

综上,提出如下假设:

H1a:沉淀性冗余资源与制造企业服务创新绩效呈倒U 型关系 。

H1b:非沉淀性冗余资源与制造企业服务创新绩效呈倒U 型关系 。

(二)冗余资源与复合式能力

复合式能力是指企业将外部获得的甚至是可公开购买到的资源与能力 ,与自身拥有的资源与 能力进行创造性整合的能力 [13] 。复合式能力是企业能够制定复合式战略 、采取复合竞争手段并为 顾客提供复合式产品服务系统的支撑和动力 ,因此成为复合基础观的核心要素 。资源整合本身就 是一个复杂的过程,包括资源识取和资源配用两个过程 。相比于一般资源整合,复合式能力对于资 源整合的内涵更丰富,除了强调要适应外部市场的变化而迅速不断调整外,还强调资源的丰富性以 提高复合的效率和整合的协同效果,从而取得更快的响应速度和获得更高的竞争优势 。

首先 ,企业拥有适度的冗余资源能够夯实复合式能力的资源基础 。复合基础观认为企业的竞 争优势并不完全像动态能力那样强调所拥有资源或能力难以模仿 ,更重要的是强调拥有普通资源 的普通企业如何发展 [14] 。复合式能力虽然不像动态能力强调资源的稀缺性和不可替代性 ,但也要 从外部获取有价值的资源 ,才能保证采取复合型战略的资源基础 ,但由于资源自身投入有限 ,企业 在创新的过程中要尽可能地利用企业内部资源,沉淀性冗余资源嵌入在企业的重要流程之中,较为 丰富的沉淀性冗余资源能够保证基本的资源供给,而非沉淀性冗余资源由于灵活性较高,则可以快 速与外部资源进行创新性复合,逐渐形成特殊的成本优势和速度优势 。其次,企业拥有适度的沉淀 性冗余资源和非沉淀性冗余资源能够提升企业复合资源的效果和效率 。企业搜寻关于顾客 、技术 、 创新 、整合等信息需要耗费大量的资源 ,拥有较为丰富的冗余资源的企业 ,意味着拥有较为成熟的 资源利用经验 ,使企业可以自由地投入资金 、人员进行搜索 ,从而提升企业运用复合式能力搜索稀 缺外部资源与自身资源进行整合的效果和效率 。然而,当企业的冗余资源超出企业承受范围之后, 企业的冗余资源将会对企业运用复合式能力整合内外部资源的活动产生抑制作用 。据此 ,提出以 下假设:

假设 H2a:沉淀性冗余资源与复合式能力之间存在倒U 型关系 。

假设 H2b:非沉淀性冗余资源与复合式能力之间存在倒U 型关系 。

(三)复合式能力与服务创新绩效

企业创造价值并不仅是某种核心能力或异质资源的运用 ,而是一系列资源和能力整合后发挥 的综合作用 [15] 。复合基础观主要关注拥有普通资源的普通企业如何发展 。如何整合外部可获取的 资源 ,并将其加入不断变化的内部资源中 ,进行创新性的复合 ,逐渐形成特殊的成本优势和速度优 势 [16] 。复合式能力本质上是内外资源的整合与创新性使用 ,核心是以合补短 ,而制造企业进行服务 创新 ,本质上是为了满足顾客个性化服务 ,转向产品 +服务的复合式产品服务的集成解决方案 [15] 。 拥有高复合式能力的制造企业 ,会对外部环境有较高的敏锐度 ,能够快速发现市场机遇 ,并将外部 知识资源与企业内部的知识进行重新评估和创造性整合 ,快速建立成为能够支持发展的资源能力 集合体 ,从而拥有快速响应市场 、提供整体解决方案等竞争优势 ;企业采取复合式战略为顾客提供 多样化的复合产品组合或个性化的解决方案 ,帮助企业获得更多客户 ,提升顾客满意度 ,进而提升 企业的服务创新绩效 。综上,提出如下假设:

假设 H3:复合式能力对服务创新绩效存在正向影响 。

(四)复合式能力的中介作用

获取企业创新所需的资源是企业资源整合的目的之一 ,分散独立的资源 ,本身并不能够直接带 来企业创新的提升 ,还需要企业进行整合优化并进行配置 ,并与冗余资源进行复合运用 ,才能更好 地体现资源的价值 。服务创新过程的本质就是资源整合的过程,已有众多研究表明,资源与企业绩 效之间存在连接和转化的第三方 [17] ,能力基础观认为资源配置整合能力会在资源和绩效之间起桥 梁作用 。从复合基础观来看 ,制造企业服务创新中对冗余资源与外部资源进行创新性复合和协同 整合的复合式会在冗余资源和服务创新绩效中起到中介作用 。首先 ,冗余资源为复合式能力的提 升提供了资源基础 。企业的冗余资源能够提高企业自身资源的利用效率 ,促使资源整合能够快速 进行反应 ,同时也为企业复合式能力的发展提供了坚实的资源基础 。资源是能力形成和发挥作用的基础,复合式能力虽然不像动态能力那样强调资源的稀缺性和不可替代性,但也需要持续从外部 获取丰富的 、有价值的资源 ,并且将企业内部存在的冗余资源进行整合利用 ,才能确保创新性复合 的资源基础 。

其次 ,复合式能力能进一步提升制造企业的服务创新绩效 。资源固然重要 ,但还要看能否转化 为企业的服务创新绩效,这取决于企业有没有与之相匹配的资源整合利用能力 。也就是说,企业即 便有灵活可用冗余资源,复合式能力较低的企业可能也无法开发和重新整合这些资源,无法将冗余 资源运用到创新活动中去 ,很难会有创新产出 。企业进行服务创新的前提是企业要拥有能够支撑 创新活动的资源 ,但资源能不能动态地转变为企业所需 ,需要企业拥有对资源不断开发整合的能 力,对内部资源进行整合利用,为新服务新产品的产生提供相应保障 。在拥有适量的冗余资源的情 况下 ,企业可以运用复合式能力获取所需的资源和能力与内部的资源和能力进行创造性的整合利 用,逐步产生新的资源能力集合体,进而为服务创新提供基础保障 [15] 。

综上,提出如下假设:

假设 H4a:复合式能力在沉淀性冗余资源与服务创新绩效关系中起中介作用 。

假设 H4b:复合式能力在非沉淀性冗余资源与服务创新绩效关系中起中介作用 。

(五)战略柔性的调节作用

企业为应对迅速变化的外部环境所具备的随机应变能力称为战略柔性 [18- 19] 。拥有高战略柔性 的企业 [20] ,则拥有较高的资源转换效率 ,较高的资源协调能力 ,较低的资源转换成本 [21] ,能够打破组 织惯性的约束,有利于企业转型升级 [22] 。

已有研究表明 ,战略柔性会对企业绩效 、竞争优势 、创新能力 、降低规避风险 、复合式能力 [23] 等 产生影响 ,拥有高战略柔性的企业往往更具有超高的敏锐度 ,能超前地识别和分析外部变化的环 境 ,根据变化重新配置流程 ,迅速调整战略 。 当战略柔性高时 ,具备复合式能力的企业能够更及时 地获取外部资源 ,并与内部资源进行整合 ,产生新的组合 ;企业可以快速识别市场环境变化 ,掌握 最新动向 ,提高资源利用率 ,克服产品研发惰性 ,将资源以最优方式投入到企业不同创新模式中 , 减少服务创新的风险 ,提高服务创新绩效 [24] 。 当战略柔性较低时 ,企业识别环境变化不够灵敏 ,资 源配置效率较低 ,运用复合式能力的活动也需要战略柔性的支持 ,因此在战略柔性较低的情境下 , 复合式能力对服务创新绩效的促进作用会受到一定程度的抑制 。

综上,提出如下假设:

假设 H5:战略柔性正向调节复合式能力与服务创新绩效之间的关系 。

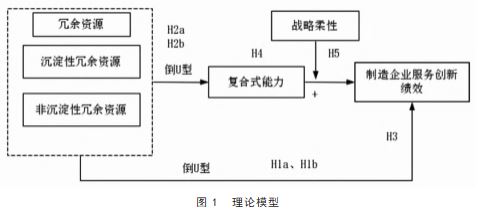

理论模型如图 1 所示 。

(一)数据来源

为了验证提出的模型和假设 ,运用问卷调查方法收集数据 。为了研究冗余资源对制造企业服 务创新绩效的影响机理 ,样本企业主要选择开展服务业务的制造企业 ,为保证调查的有效性 ,调查 对象主要为熟悉内部的管理人员 。调查时间为 2022 年 5 — 7 月 ,发放问卷 520 份 ,共回收问卷 432份,有效问卷 341份,问卷有效回收率为 65.6% 。

问卷发放与收集:通过研究团队的社会关系网络,采取现场和线上两种方式收集问卷,发放 220 份 ,共回收问卷 179份 ,其中有效问卷 151份 ;邀请满足条件的 MBA 学员填写 ,涉及衡阳华菱衡钢 、 比亚迪 、衡阳特变电工等制造企业 ,发放问卷 170 份 ,共回收问卷 136份 ,其中有效问卷 114份 ;在制 造企业的交流群邀请管理人员填写 ,包括海尔 、长城汽车 、冀东水泥等制造型企业 ,发放问卷 130 份,共回收问卷 117份,其中有效问卷 76份 。

对含有服务业务的制造型企业进行问卷调查 ,了解被调查对象的特征 。数据统计结果显示 ,从 企业年龄来看,调查企业中成立 10 年以上的样本企业超过 50%,6~10 年的企业所占比例达到 21.1% , 3 ~ 5 年的企业有 11.4% ,三年以下占比 9.4% ;从企业性质来看 ,民营企业占比最高 ,超过 50% ,国有 企业占比 15.5% ,外资企业占比 7%;从企业规模来看 ,100 人以下的企业占比 15.2% ,200 人以上的样 本 企 业 占 比 超 过 80% ;从 被 调 查 者 职 位 来 看 ,基 层 管 理 者 占 比 41.6% ,中 高 级 管 理 人 员 占 比 超 过 40% ;从被调查者工作年限来看 ,工作年限超过 3 年的被调查对象占比超过 60% 。 由以上统计分析 可见,样本均为服务型制造企业,企业的年龄和企业规模分布较分散,收集的数据具有较好的代表性 。

(二)变量测量

采用 Likert五级量表进行测量,1 表示非常不符合,5 为完全符合 。

1.冗余资源 。参考 Simsek[25] 等 、李晓翔等 、Tan & Peng[26] 等的量表,采用“足够的设备 、厂房 ”“足 够的能力 ”等5个题项测量沉淀性冗余资源( PR );运用贵企业拥有足够的未分配利润进行市场扩 张 、贵企业有足够的财务储备来提供可自由支配的资金 、贵企业获得贷款的途径较多且较容易 3 个 题项测量企业的非沉淀性冗余资源 。

2.复合式能力 。复合式能力采用陆亚东等 [13] 、简兆权和旷珍 [16] 、曾经莲 [27] 等的量表 ,用4个题项 测量企业的复合式能力 。

3. 战略柔性 。参考胡畔等 [28] 、Zhou[29] 、蒋丽琴 [19] 等的量表 ,从资源柔性和协调柔性两个维度共 6 个题项测量企业的战略柔性 。

4.制造企业服务创新绩效 。借鉴 Kelly[30] 、简兆权和王绒( 2018 )[31] 、曾经莲 [9] 研究 ,用 8 个题项对 制造企业服务创新绩效进行测量 。

5. 控制变量 。 已有研究表明企业规模 、企业性质 、企业年龄会对企业绩效产生影响 [12.16.25] ,企业 性质按照类别变量进行处理,将国有企业定为 1.民营企业定为 2.外资企业定为 3.其他定为 4 。

四、数据分析与结果

(一)信效度分析

采 用 Cronbach's ɑ 系 数 检 验 量 表 信 度 。 如 表 1 所 示 ,量 表 总 体 Cronbach's ɑ 为 0.971.各 变 量 Cronbach's ɑ值均大于 0.8( 0.801 ~ 0.870 ),说明量表具有良好的信度 。

效度主要考虑内容效度 、聚合效度和区分效度 。 问卷所用量表借鉴成熟量表 ,针对制造企业服 务创新的情境修改 ,具有良好的内容效度 。通过量表各题项的因子载荷值 、AVE 和 CR 来检验聚合 效度 。通过 AVE值平方根与相关系数值的比较来检验区分效度 。如表 1 所示 ,各变量的 KMO 值均 大于 0.7.适合做因子分析 ,各题项因子载荷值均大于临界值 0.6( 0.7~0.8 ),各变量的 AVE 值均大于 临界值 0.5( 0.529~0.605 ),各变量 CR 值均大于 0.8( 0.804~0.914 ),说明量表具有良好的聚合效度 。 由 表 1 和表 2 可知 ,各变量 AVE值的平方根均远大于该变量与其他变量的相关系数 ,量表具备良好的 区分效度 。

(二)共同方法偏差检验

为检验共同方法偏差是否会对研究结果产生影响 ,利用加入共同方法因子的方法进行检验:构 建验证性因子分析模型1( χ 2 /df=1.303.RMR=0.028.RMSEA=0.03.CFI=0.986.TLI=0.984 )和包含共 同方法因子的模型2( χ 2 /df=1.185.RMR=0.025.RMSEA=0.023.CFI=0.992.TLI=0.99 );通过比较两个 模型结果表明:ΔCFI =0.006.ΔTLI =0.006.ΔRMSEA =0.007.ΔRMR =0.003.各项拟合指数的变化 均小于 0.01.说明加入共同方法因子后 ,分析模型并没有得到明显改善 ,即样本数据的共同方法偏 差在可接受范围内 。

(三)变量的描述性统计分析

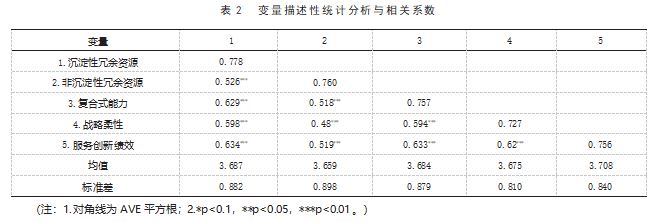

各主要变量的均值 、标准差和相关系数如表 2 所示 。 由表 2 可知 ,沉淀性冗余资源与非沉淀性 冗余资源均值达到 3.687 和 3.659.表明制造企业有丰富的冗余资源 ,可以为服务创新提供资源支 持 。 主要变量之间均存在显著相关关系(p<0.01 ),均小于临界值 0.7 。此外 ,各变量的 VIF 均小于 5.以上数据表明,各变量间不存在多重共线性问题 。

(四)假设检验

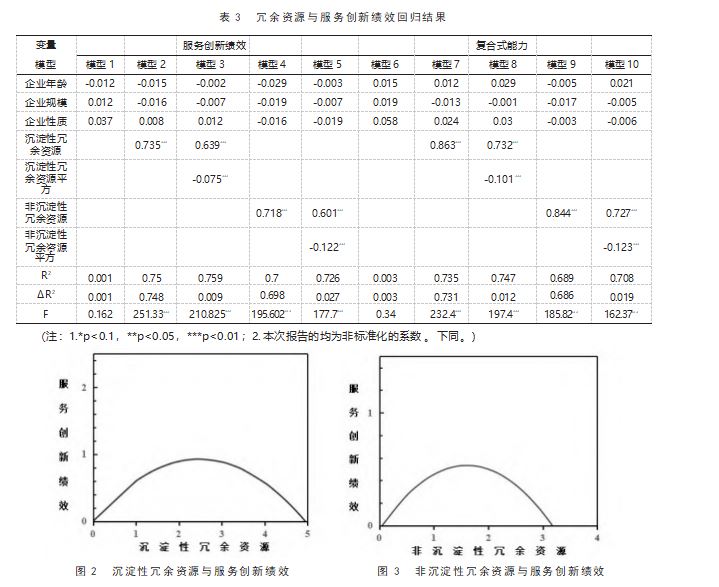

1. 主效应检验 。 为检验冗余资源与制造企业服务创新绩效之间的非线性关系 ,将数据标准化处理 。借鉴 Akien[32] 、林伟鹏等 [33] 推荐的曲线效应检验方法 ,依次将控制变量 、冗余资源及其平方项 加入回归模型,回归结果如表 3 所示 。

模型 1 中三个控制变量对服务创新绩效只有 0.1%的解释力(∆R2 值为 0.001 );模型 2 将沉淀性冗 余资源变量引入模型中 ,表明沉淀性冗余资源对服务创新绩效具有正向影响(β =0.735.p<0.01 ),模 型 3表明沉淀性冗余资源平方项对服务创新绩效具有负向影响(β =-0.075.p<0.01 ),沉淀性冗余资 源与服务创新绩效之间存在倒 U 型关系 ,假设 H1a 成立 ,其关系如图 2 所示 。 同理 ,模型 4 (β =0.718. p<0.01 )和模型 5 (β =-0.122.p<0.01 )表明非沉淀性冗余资源与服务创新绩效之间存在倒U 型关系 , 假设 H1b 成立,其关系如图 3 所示 。

2. 冗余资源与复合能力 。采取层次回归的方法检验冗余资源与复合式能力之间的关系 ,构建 以复合式能力为因变量的模型 6~10 。 回归结果如表 3 所示 ,模型 6 中三个控制变量对复合式能力 只有 0.3%的解释力(∆R2 值为 0.003 ),模型 7 在模型 6 的基础上将沉淀性冗余资源加入模型中 ,表明 沉淀性冗余资源对复合式能力具有正向影响(β =0.863.p<0.01 ),模型 8 表明沉淀性冗余资源平方项 对复合式能力具有负向影响(β =-0.101.p<0.01 ),沉淀性冗余资源与复合式能力之间存在倒U 型关 系 ,假设 H2a成立 。沉淀性冗余资源与复合式能力之间的倒 U 型关系如图 4 所示 。 同理 ,模型 9 表 明非沉淀性冗余资源对复合式能力具有正向影响(β =0.844.p<0.01 ),模型 10 表明非沉淀性冗余资 源平方项对复合式能力具有负向影响(β =-0.123.p<0.01 ),非沉淀性冗余资源与复合式能力之间存 在倒 U 型关系,假设 H2b 成立 。非淀性冗余资源与复合式能力之间的倒 U 型关系如图 5 所示 。

3.复合式能力与制造企业服务创新绩效 。复合式能力与服务创新绩效的回归结果如表 4 所示 , 模 型 2 在 只 有 控 制 变 量模 型 1 的基础 上 增 加 复 合 式 能 力 ,模 型解 释 力 达 到 75.5% ,复 合 式 能 力 正 向 影 响服 务 创新绩效(β =0.831.p<0.01 ),假 设 H3 成 立 ,即 企 业 复 合 式 能 力越 高 ,越 有 利 于 提 升 制 造 企 业的服务创新绩效 。

4.复合式 能 力 的 中介作 用 。采 用 Baron 和 Kenny[34] 提 出 的 逐步 回 归 法对 中介效应进行检验 。表 3 中模型 2~5 是在控制变量的基础上加入自变量沉淀性冗余资源和非沉淀性冗余资源 ,检验自变量 沉淀性冗余资源和非沉淀性冗余资源对服务创新绩效的影响效应 。表 3 中模型 7~10 是在控制变量 的基础 上 加入 自变 量 沉 淀性冗 余 资 源和 非 沉 淀性冗 余 资 源 ,检验 自变 量 沉 淀性冗 余 资 源和 非 沉 淀 性冗余资源对复合式能力影响效应 。表 4 中模型 2 、3 、4 是在三个控制变量的基础上同时加入淀性 冗余资源 、非沉淀性冗余资源和复合式能力,检验控制复合式能力的情况下复合式能力对服务创新 绩效的影响关系 。

以 上分析假 设 1 、2 、3 成立 。如表 4 所 示 ,模 型 2 在 控制变 量 的基础 上 加入复合式 能 力 ,可 知复 合式能力对制造企业服务创新绩效有显著的正向影响(β =0.819.p<0.01 )。 对比表 4 中模型 3 与表 3 中模型 3 发现 ,控制中介变量复合式能力后 ,沉淀性冗余资源和沉淀性冗余资源平方项的回归系数 β值分别从 0.735 和 -0.075 下降到 0.443 和 -0.035.但依旧显著(p 值均小于 0.1 ),表明复合式能力在沉 淀性冗余资源与制造企业服务创新绩效之间起中介作用 ,假设 H4a 成立 。 同理,对比表 4 中模型 4 与 表 3 中模 型 5 发现 ,控制 中介变 量复合式 能 力 后 ,非 沉 淀性冗 余 资 源和 非 沉 淀性冗 余 资 源 回 归 系数 β值分别从 0.718 和 -0.122 下降到 0.28 和 -0.068.但依旧显著(p 值均小于 0.01 ),表明复合式能力在非沉淀性冗余资源与制造企业服务创新绩效之间起中介作用,假设 H4b 成立 。

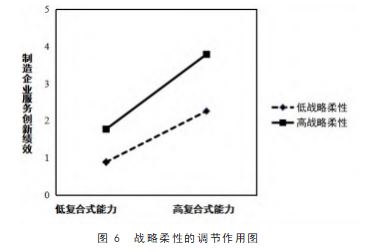

5. 战略柔性的调节作用 。 为检验战略柔性在复合式能力和服务创新绩效中的调节效应 ,以服 务创新绩效为因变量 ,在控制变量的基础上加入复合式能力和战略柔性构建表 4 中模型 5.在控制 变量的基础上加入复合式能力和战略柔性 ,复合式能力和战略柔性交互项为表 4 中模型 6 。为避免 多重共线性问题 ,在构造复合式能力和战略柔性交互项时 ,先将各变量进行中心化处理 。 由表 4 可 知 ,模型 2 的ΔR2 值为 0.755.而模型 5 和模型 6 的ΔR2 值均有所增加 ,说明在加入战略柔性后模型解 释力得到增强 。 由模型 6 的检验结果可知 ,战略柔性与复合式能力的交互项对制造企业服务创新 绩效有显著的正向影响(β =0.04.p<0.01 ),假设 H5 成立 。 战略柔性对复合式能力与服务创新绩效的 调节效应如图 6 所示 。 由图 6 可以看出 ,随着制造企业战略柔性的增强 ,直线斜率显著增大 ,再次 证明了战略柔性对复合式能力与服务创新绩效关系的调节作用 。

(一)结论与讨论

研究探索冗余资源对制造企业服务创新绩效的影响机理 ,通过理论探索和实证分析 ,主要得出 以下结论 。

首先 ,沉淀性冗余资源/非沉淀性冗余资源与制造企业服务创新绩效之间均存在倒U 型关系 。 这一结论与孙永波 [2] 、张文红 [4] 、蒋丽琴 [19] 等学者的研究结果基本一致,但与杜善重 [1] 、李晓翔 [35] 、王亚 妮 [36] 、曹翠珍 [37] 等学者研究结论存在不一致之处 。其中 ,王亚妮 [36] 认为沉淀性冗余资源与企业创新 呈现“U ”型关系 ,环境不确定性会加强两者之间的关系 ,曹翠珍 [37] 认为已吸收冗余对制造企业绿色 创新有消极影响 ,而未吸收冗余对绿色协同创新有积极影响 。研究认为 ,服务创新情境下 ,企业拥 有适量的冗余资源能够为企业进行创新活动提供资源支持,缓解服务转型风险,但过多的冗余资源 会导致资源过度分散,产生较多管理成本,降低企业创新活动的积极性 。研究将冗余资源与绩效的 关系特定于制造企业服务创新情境下,以期能够为转型升级的制造企业提供针对性参考 。

其次 ,复合式能力分别在沉淀性冗余资源/非沉淀性冗余资源与制造企业服务创新绩效的关系 中起中介作用 。 陆亚东 [18] 、简兆权 [21] 、曾经莲 [13] 等学者研究均表明复合式能力会影响企业绩效 ,本 结论与以上学者的研究结论一致,并在其基础上进一步深化和拓展,阐明并验证了复合式能力是冗 余资源和服务创新绩效的中介机制 ,建立了“冗余资源—复合式能力—服务创新绩效 ”这一清晰的 影响路径 。

最后 ,在战略柔性的正向调节下 ,复合式能力与服务创新绩效之间呈动态影响关系 。高战略柔 性情况下 ,拥有复合式能力的企业能够快速识别外部环境和机会 ,缓冲服务转型对冲风险 ,并将外 部获得资源与内部资源进行快速整合配置,从而形成低成本和竞争优势,提升企业的创新产出 。这 不仅印证了战略柔性会对服务创新和复合式能力单独产生影响,还在此基础上进行丰富和深化,进 一步研究战略柔性 、复合式能力与服务创新绩效三者之间的关系,阐述战略柔性在复合式能力与服 务创新绩效之间的具体调节机制 。服务创新情境下 ,战略柔性会正向调节复合式能力与服务创新 绩效之间的关系 。

(二)管理启示

首先 ,冗余资源对制造企业服务创新绩效有正向影响 ,但存在临界值 。对于企业来说冗余资源 的数量并不是越多越好,其数量存在一个临界值,即拥有适量的冗余资源企业可以利用其缓解内部 冲突 、降低转型风险 、促进企业变革 。面对日益激烈的市场竞争环境和资源刚性约束 ,企业必须要 灵活地开发和利用好冗余资源,适应市场的变化,不断获得竞争优势,从而提升服务创新绩效 。

其次 ,服务创新情境下企业要重视复合式能力的作用 ,区分“复合 ”和简单的“混合”。研究表 明 ,复合式能力在冗余资源与服务创新绩效关系中存在中介作用 ,企业要重视复合式能力 ,深入剖 析复合的内部机理 ,重视协调过程中的资源整合 ,加强企业内部的合作与交流 ,从而从整体上提升 企业的复合式能力,提高企业响应机会的速度 。

最后,企业战略柔性较高的情境下,复合式能力对服务创新绩效的促进作用更大 。 由于“复合 ” 的资源和方式可能会随着时间和市场的变化而动态调整 ,静态的复合无法适应迅速响应市场和顾 客的需求 ,具备较强复合式能力的企业要拥有较高的战略柔性才能够及时对变化的市场作出反 应 。 同时,战略柔性能够提高制造企业的资源转换效率和解决问题的灵活度,促使企业能够更好地 运用复合式能力进行资源整合 ,充分将资源转换为创新产出 。 因此 ,企业应该对快速变化的环境 做出及时有效的应对,提升资源转换效率 。

(三)研究局限与展望

研究存在的局限性与不足 。首先 ,仅将视角聚焦于制造企业服务化情境中 ,探讨冗余资源对制 造企业服务创新的影响,如果将研究涉及更多具有服务化情境的企业,收集的数据可能会更具代表 性 ,会为更多处在服务转型中的企业提供借鉴 ;其次 ,仅探究了战略柔性在复合式能力与制造企业 服务创新绩效中的调节效应,未来可以进一步探究其他因素的调节作用,进一步探究冗余资源影响 制造企业服务创新绩效的边界 ;最后 ,研究的是在总体意义上的制造企业服务创新 ,未来可以进 一 步划分不同类型制造企业的服务创新 ,并探索不同类型的冗余资源将如何影响不同类型企业的服 务创新,以加深管理者对不同类型冗余资源的认识 。

【参考文献】

[1] 杜善重 . 家族决策权配置与企业创新——基于冗余资源与社会情感财富的调节效应[J].管理评论,2022.34 (6):62-75.

[2] 孙永波,丁沂昕,杜双 . 冗余资源、资源拼凑与创业机会识别的非线性关系研究[J].科研管理,2022.43(1): 105-113.

[3] Cyert R M,March J G.The behavioral theory of the firm[J].Englewood Cliffs(NJ):Prentice Hall,1963.

[4] 张文红,赵亚普 .组织冗余与制造企业的服务创新[J].研究与发展管理,2015.27(5):78-87.

[5] 潘蓉蓉,罗建强,杨子超 . 冗余资源与吸收能力调节作用下的制造企业服务化与企业价值研究[J].管理学报, 2021.18(12):1772-1779.

[6] Sharfman MP,Wolf G,Chase RB,et al.Antecedents of Organizational Slack[J].Academy of Management Review,1988.13(4):601-614.

[7] 许庆瑞,吕飞 .服务创新初探[J].科学学与科学技术管理,2003(3):34-37.

[8] 刘保平,尹姗,曾经莲 .跨界搜索对制造企业服务创新绩效的影响研究——被调节的中介效应[J].南华大学学 报(社会科学版),2022.23(1):46-56.

[9] 曾经莲 .服务型制造企业外部组织整合对服务创新绩效的影响机制研究[D].华南理工大学,2019.

[10] 冯文娜,刘如月 .互动导向、战略柔性与制造企业服务创新绩效[J].科研管理,2021.42(3):80-89.

[11] Su Zhongfeng,Xie En,Li Yuan.Organizational slack and firm performance during institutional transi- tions[J].Asia Pacific Journal of Management,2009.26(1):75-91.

[12] Bourgeois L J.On the measurement of organizational slack [J].Academy of Management Review,1981.6 (1):29-39.

[13] 陆亚东,孙金云 . 中国企业成长战略新视角:复合基础观的概念、内涵与方法[J].管理世界,2013(10):106- 117+141+187-188.

[14] 陈家淳,王京安,杨奇星 . 组织冗余、行业多元化与研发投入——基于复合基础观的视角[J].财会月刊,2019 (16):28-35.

[15] 简兆权,旷珍 .协同创新网络、复合式能力与新服务开发绩效[J].管理学报,2020.17(10):1498-1505.

[16] 陆亚东,孙金云 .复合基础观的动因及其对竞争优势的影响研究[J].管理世界,2014(7):93-106+188.

[17] 董保宝,李全喜 . 竞争优势研究脉络梳理与整合研究框架构建——基于资源与能力视角[J].外国经济与管 理,2013.35(3):2-11.

[18] Sanchez R.Strategic Felxibility in Product Competition[J].Strategic Management Journal,1995.16(5): 135-159.

[19] 蒋丽芹,李思卉 .沉淀冗余、跨界搜寻与高科技企业创新绩效——战略柔性的调节作用[J].科技进步与对策, 2020.37(22):73-80.

[20] Li Y.,Li P.P,Wang H.,Ma Y.How Do Resource Structuring and Strategic Flexibility Interact to Shape Radical Innovation?[J].Journal of product innovation management,2017.34(4):471-491.

[21] 蒋丽芹,李思卉 .沉淀冗余对企业创新绩效影响路径与作用机理研究——基于长三角高科技企业的调研[J]. 软科学,2021.35(1):95-100+107.

[22] Nadkarni S.,Narayanan V.K.Strategic schemas,strategic flexibility,and firm performance:the moder- ating role of industry clockspeed[J].Strategic Management Journal,2007.28(3):243-270.

[23] 李婉红,王帆 . 数字创新、战略柔性与企业智能化转型——考虑环境复杂性的调节效应[J/OL].科学学研究, 1-16[2022-10-14].

[24] 王丽平,陈晴晴 .跨界合作行为、外部创新搜寻对创新绩效的影响——战略柔性的调节作用[J].科技进步与 对策,2016.33(19):21-26.

[25] Simsek Z,Veiga JF,Lubatkin MH.The Impact of Managerial Environmental Perceptions on Corporate Entrepreneurship:Towards Understanding Discretionary Slack s Pivotal Role[J].Journal of Management Studies,2007.44(8):1398-1424.

[26] Tan J,Peng M W.Organizational Slack and firm performance during economic transitions:Two studies from an emerging economy[J].Strategic Management Journal,2003(24):1249-1263.

[27] 简兆权,曾经莲,刘艳 .服务供应链外部整合对企业运营绩效的影响机理分析——被调节的中介效应[J].管 理评论,2021.33(8):290-301.

[28] 胡畔,于渤 . 跨界搜索、能力重构与企业创新绩效——战略柔性的调节作用[J].研究与发展管理,2017.29 (4):138-147.

[29] Zhou KZ,Wu F.Technological Capability,Strategic Flexibility,and Product Innovation[J].Strategic Management Journal,2010.31(5):547-561.

[30] Storey C,Kelly D.Measuring the performance of new service development activities[J].The Service Industries Journal,2001.21(2):71-90.

[31] 王绒 .制造企业服务化战略、组织植入对服务创新绩效的影响研究[D].西安理工大学,2018.

[32] Aiken,L.S,West,S.G. Multiple Regression:Testing and Interpreting Interactions.Newbury Park,CA: Sage,1991.

[33] 林伟鹏,冯保艺 .管理学领域的曲线效应及统计检验方法[J].南开管理评论,2022.25(1):155-166.

[34] Baron R.M,Kenny D.A.he Moderator-Mediator Variable Distinction in Social Psychological Research: Conceptual,Strategic,and Statistical Considerations[J].Journal of Personality and Social Psychology, 1986.51(6):1173-1182.

[35] 李晓翔,刘春林 . 困难情境下组织冗余作用研究:兼谈市场搜索强度的调节作用[J].南开管理评论,2013.16 (3):140-148+160.

[36] 王亚妮,程新生 .环境不确定性、沉淀性冗余资源与企业创新——基于中国制造业上市公司的经验证据[J]. 科学学研究,2014.32(8):1242-1250.

[37] 曹翠珍,冯娇龙 . 冗余资源对绿色创新模式选择的影响:环境规制的整合视角[J].管理评论,2022.34(5): 124-135.

关注SCI论文创作发表,寻求SCI论文修改润色、SCI论文代发表等服务支撑,请锁定SCI论文网!

文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/jingjilunwen/73834.html